Mickey Mouse auf dem Scheiterhaufen

Hefte lodern, Bücher brennen: 1965 landet im Aargau sogenannte «Schundliteratur» im Feuer. «Kampf dem Schund» heisst die Aktion und soll Vorbild für weitere Bücherverbrennungen sein. Doch die Wirkung geht nach hinten los.

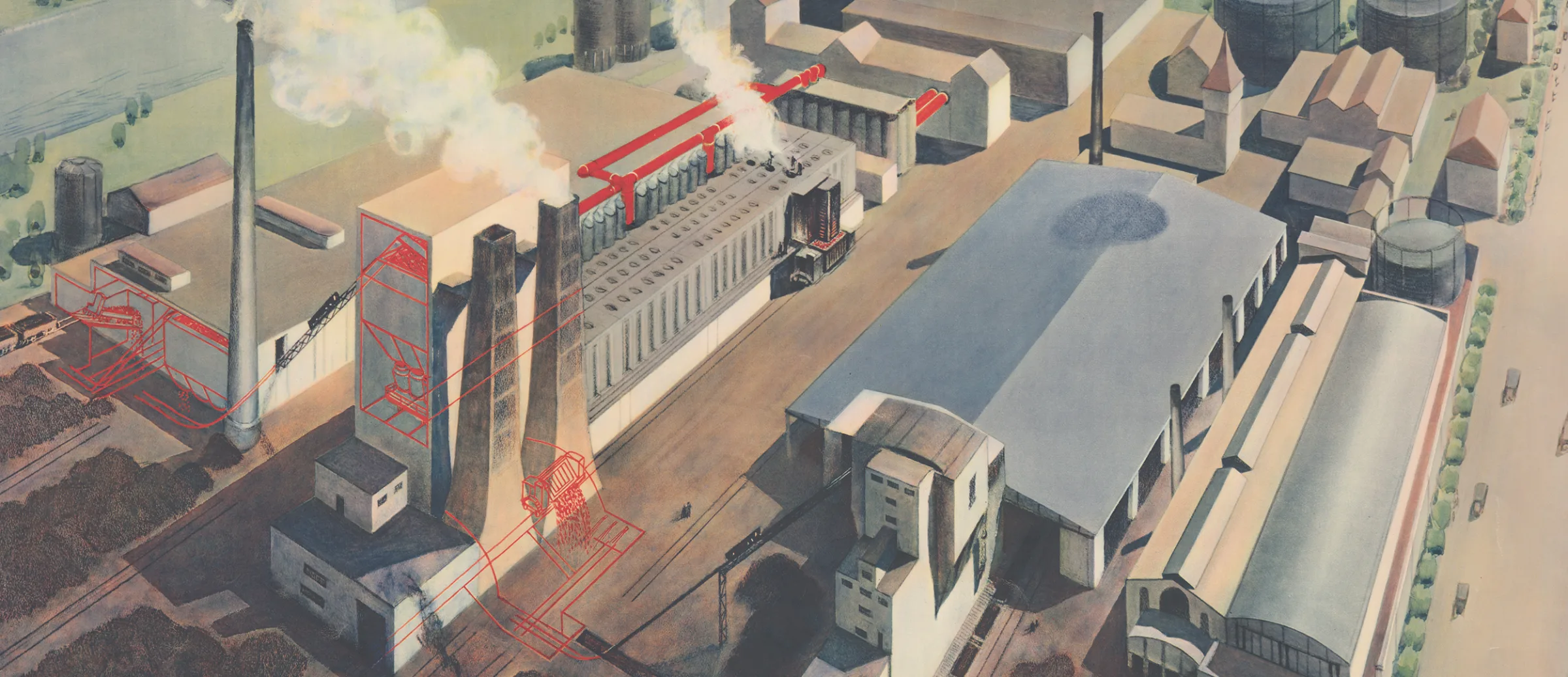

Die Vorbildaktion: «Kampf dem Schund»

Die Brugger Aktion ist die Hauptprobe für einen schweizweiten Kampf gegen unsittliche Schriften. Am Nationalfeiertag soll in jedem Kanton ein 1. Augustfeuer aus Schundliteratur entfacht werden, so der Plan einer Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und Vertretern kantonaler Jugendverbände. Auch das Eidgenössische Departement des Innern will dem Schund den Kampf ansagen.

Was Schund überhaupt sei, darüber herrschte seit Beginn der Diskussion Ende des 19. Jahrhunderts keine Einigkeit. Während «Schmutzliteratur» pornografische Texte und Bilder bezeichnete, umfasste «Schundliteratur» alles, was als unsittlich galt, was einen breiten Spielraum zuliess. Dies sorgte sowohl inner- als auch ausserhalb der Sittlichkeitsbewegung von rechts bis links immer wieder für Diskussionen. Umso einiger war man sich dafür in den Schäden, die Schundliteratur Jugendlichen zufügen würde.

Die Bedrohung: Buffalo Bill und Detektivromane

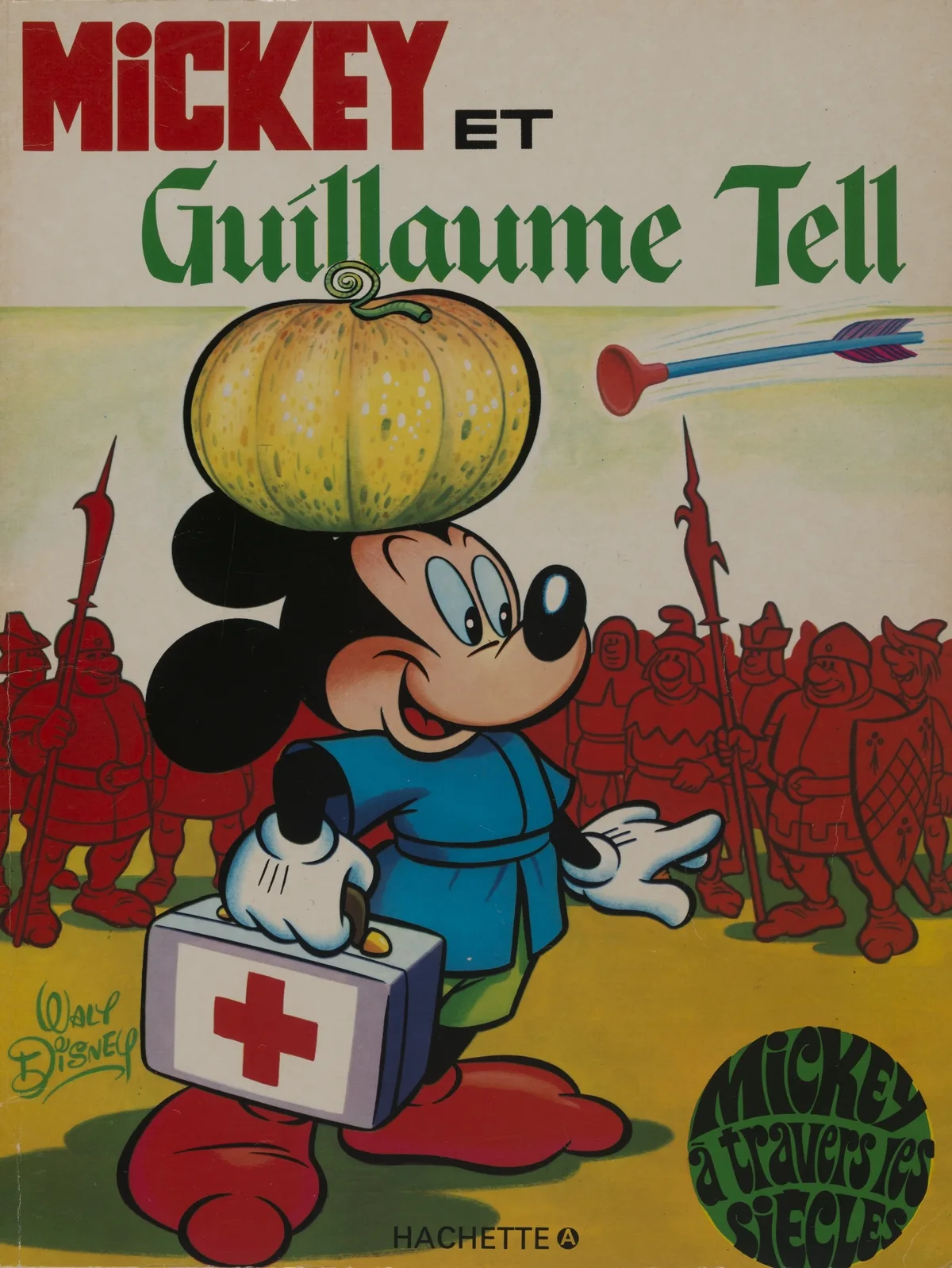

Die amerikanischen Comichefte, eingeführt aus Deutschland, erfüllten jedoch den Wunsch nach Jugendliteratur, der von Schweizer Verlagen lange nicht bedient wurde. Wer in der Schweiz ein Nick Carter-Heft ergattern konnte, gab es deshalb unter der Hand weiter. Das Tauschgeschäft blühte. Dass unter den Lesenden «auch Begabte» seien, stellte ein Lehrer überrascht fest, der zugab, früher selbst schon Schundliteratur gelesen zu haben. Trotzdem müsse dem Einhalt geboten werden.

Die Gesetzesgrundlage: Zwischen Schundbekämpfung und Pressefreiheit

Das Thema war damit jedoch nicht vom Tisch. Zweimal, 1948 und 1959, erfragte der Bund, wie die Kantone gegen Schundliteratur vorgingen. Für Bundesrat Philipp Etter war die «Überflutung mit Schund und Schmutz» eine «Eiterbeule» und ein «Krebsübel» – alte Begriffsverwendungen aus dem medizinisch-hygienischen Diskurs. 1963 richtete Etter deshalb die Dokumentationsstelle für jugend- und volksschädliche Druckerzeugnisse ein. Diese führte Listen verbotener Schmutz- und Schundliteratur als Grundlage für die Fahndung in den Kantonen. Es war ein Versuch, verbindliche Kriterien zu schaffen. Doch es blieb weiterhin stark umstritten, was als unsittlich oder unzüchtig galt; Verurteilungen aufgrund dieser Listen gab es nur wenige. Die Entscheidungspraxis der Kommission geriet bis 1974 immer mehr in die Kritik und Freiheit gewann in der öffentlichen Meinung immer deutlicher vor Sittlichkeit.