Gegen willkürliche Einbürgerungsentscheide

Den Gemeinden kommt bei der ordentlichen Einbürgerung eine Schlüsselrolle zu. Damit verbunden ist die Gefahr willkürlicher oder diskriminierender Einbürgerungsentscheide. Die in der Bundesverfassung verbrieften Grundrechte stellen dazu ein wichtiges Korrektiv dar.

Im altehrwürdigen Basler Stadthaus muss Vittoria Zanetti den elf Damen und Herren der Bürgerkommission Rede und Antwort stehen. Die Kommissionsmitglieder sitzen an einem Tisch, einzelne noch ins Gespräch vertieft. Während «eine[r] geraume[n] Zeit», so wird man später aus den Rekursschriften von Zanettis Anwalt an den Basler Regierungsrat und das Bundesgericht vom April und Oktober 1964 gegen das abgelehnte Gesuch erfahren, ist die Kandidatin «unsicher», «ob die ‹offizielle› Befragung überhaupt schon begonnen» hat. Unvermittelt stellt eine Bürgerrätin die erste Frage: Ob Vittoria Zanetti «wisse, weshalb Damen in diesem Saal sässen». Das hat «wohl etwas mit dem Frauenstimmrecht zu tun», antwortet die Gefragte etwas vage. Tatsächlich hatten die Basler Bürgerinnen am 7. Dezember 1958 das Stimm- und Wahlrecht der Bürgergemeinde erhalten.

Vittoria Zanettis Fall war einer von rund 20 Fällen zwischen 1950 und 1969, in denen ausländische Bürgerrechtsbewerbende gegen die Abweisung ihres Gesuchs im Kanton Basel-Stadt Rekurs einlegten. Dabei handelte es sich um Zugewanderte der ersten und zweiten Generation, hauptsächlich um Deutsche und Italienerinnen und Italiener. Nach 15-jährigem Wohnsitz im Kanton bestand für unter 45-Jährige ein Recht auf unentgeltliche Einbürgerung.

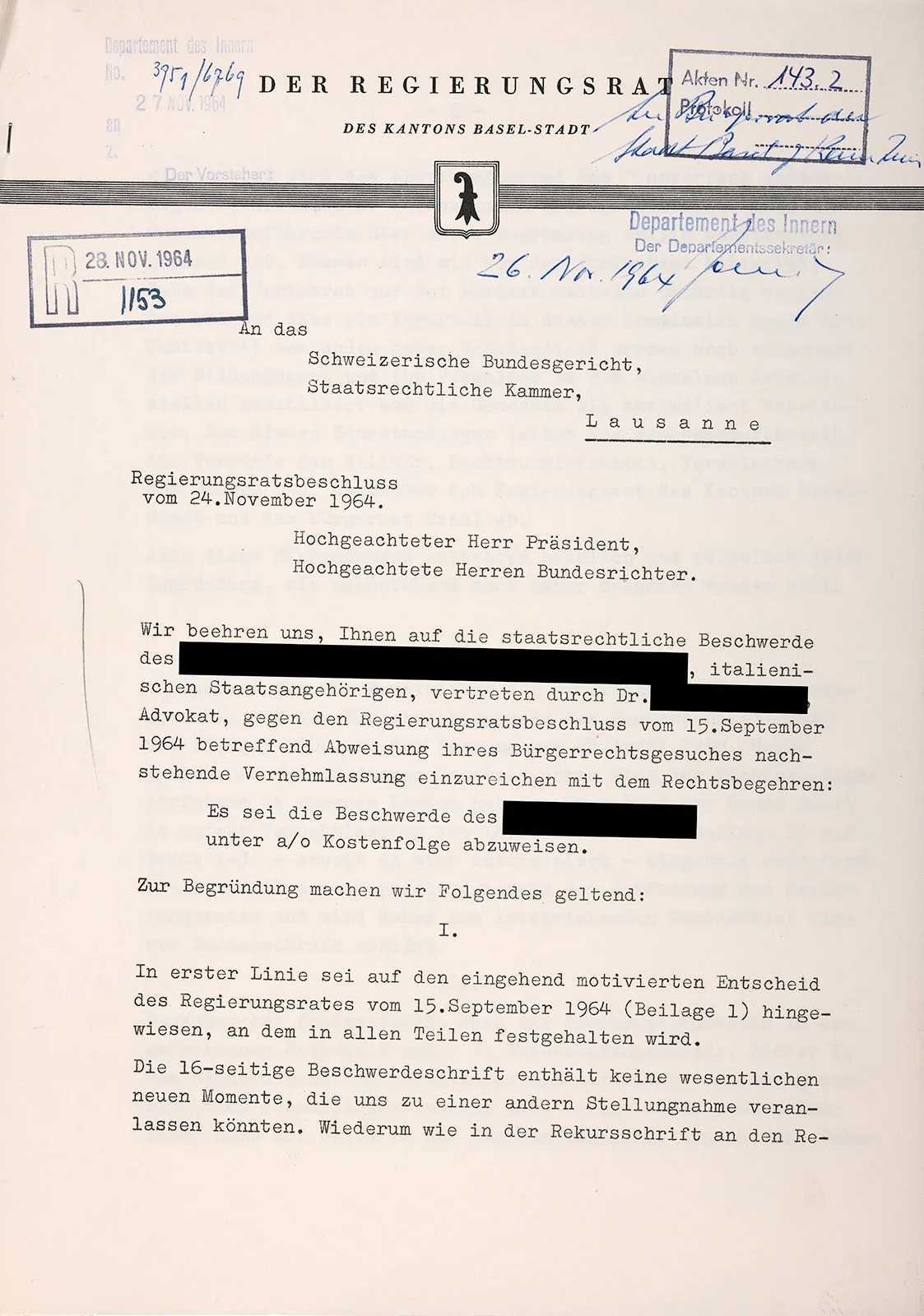

Die Auslegung des Paragrafen wurde immer weiter, seit sich nach dem Ersten Weltkrieg das Schlagwort der «Überfremdung» auch in der Einbürgerungspolitik des Kantons Basel-Stadt durchgesetzt hatte. So wies der Regierungsrat in seiner Stellungnahme an das Bundesgericht vom 24. November 1964 im Fall Zanetti darauf hin, dass das Einbürgerungshindernis des «notorisch anstössigen Lebenswandels» in Basel traditionellerweise als eine «Generalklausel» gelte. Entsprechend argumentierte die Bürgergemeinde in ihrem Schreiben an das Bundesgericht vom 16. November 1964: Der «Abweisungsgrund des ‹notorisch anstössigen Lebenswandels›» werde «gemäss jahrzehntelanger Praxis sehr extensiv interpretiert». Darunter würden alle Bewerber fallen, «die wegen ihrer politischen Einstellung, wegen unerfreulicher Charaktereigenschaften oder mangelnder Assimilation abgewiesen werden». So habe die Prüfung des Gesuchs von Vittoria Zanetti ergeben, dass sie «unreif, mit verschiedenen charakterlichen Mängeln behaftet und vor allem mit ihrer Wahlheimat ungenügend verbunden sei».

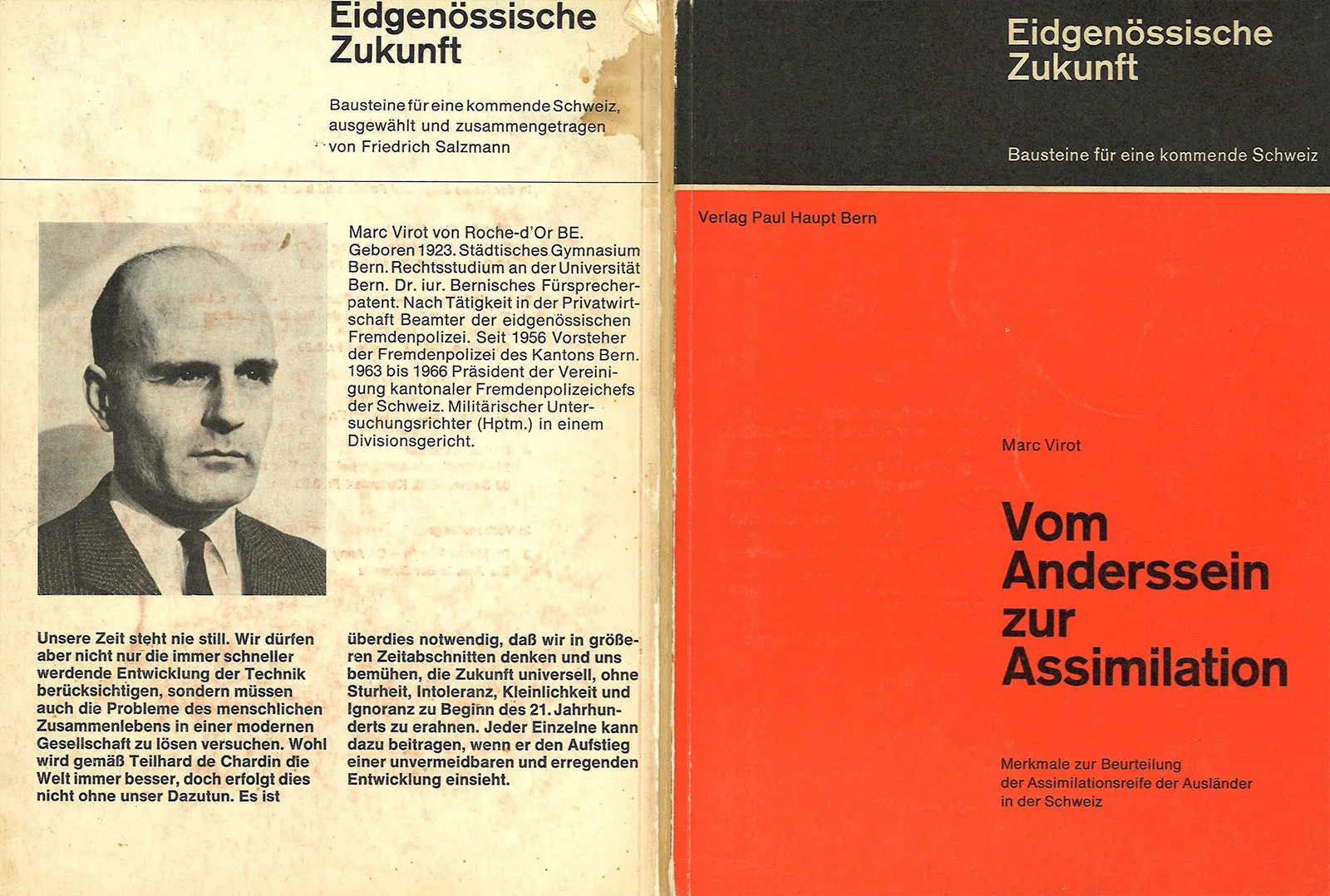

Im selben Jahr revidierte der Basler Gesetzgeber das Bürgerrechtsgesetz. Der Passus «notorisch anstössiger Lebenswandel» fiel weg. Das neue Gesetz vom 19. März 1964 führte jedoch vor dem Hintergrund des damals schweizweit neu aufgelegten und vor allem gegen Süditalienerinnen und Süditaliener gerichteten Überfremdungsdiskurses die Assimilationsforderung ein. In den 1960er- und 1970er-Jahren fand die restriktive Einbürgerungspolitik schweizweit einen Höhepunkt.

Der Bund regelt Erwerb und Verlust der Bürgerrechte durch Abstammung, Heirat und Adoption