Annäherung des Schweizer Rechts an die europäischen Grundrechte

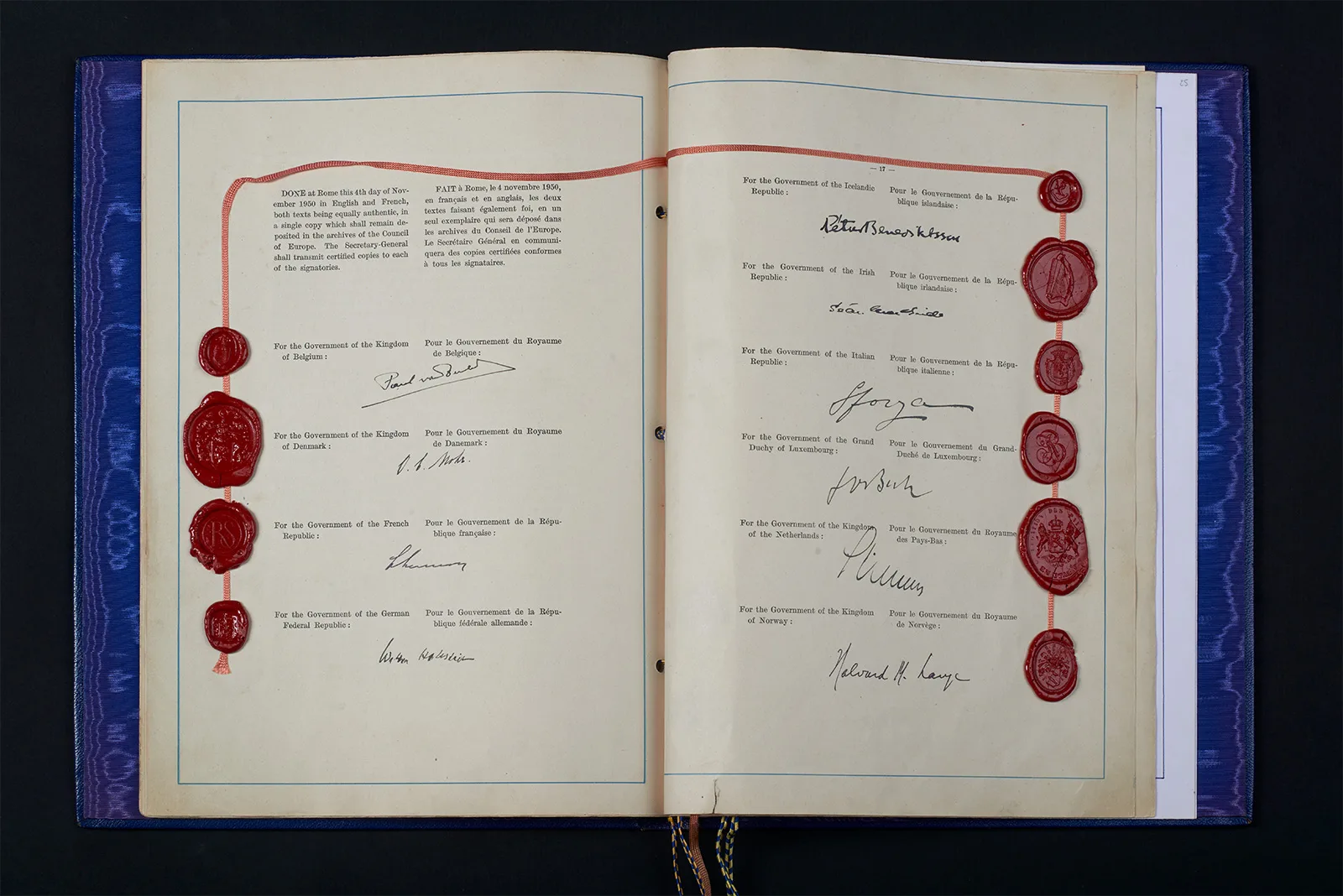

Die Bundesverfassung befindet sich in einem Spannungsfeld zwischen der direkten Demokratie und dem Europa- und Völkerrecht. Annäherungen an die europäischen Grundrechtsstandards geschehen trotzdem. So wirkten sich der Europarat und die Europäische Menschenrechtskonvention deutlich auf die Bundesverfassung aus. Die Strassburger Rechtsprechung entwickelt die Menschenrechtsstandards bis heute auch für die Schweiz dynamisch weiter.

Verfassungsrechtliches Spannungsfeld

Europäischer Grundrechtsstandard

Oft betrafen die Urteile die Verfahrensrechte. In der Schweiz gab es damals noch einen Flickenteppich von Verfahrensordnungen. So hatte jeder Kanton seine eigene Zivil- und Strafprozessordnung. Diese respektierten die europäischen Standards nicht durchgehend. Zum Beispiel war im Strafprozess die anklagende Behörde nicht immer von der entscheidenden getrennt, der Staatsanwalt entschied in der Sache häufig gleich selbst. Der EGMR intervenierte aber auch, weil die Schweiz Angeschuldigten, die freigesprochen worden waren, Verfahrenskosten auferlegte. Dieses Motto – «es reicht zwar nicht für eine Verurteilung, aber ein bisschen büssen müsst ihr trotzdem» – war aber nicht vereinbar mit der Unschuldsvermutung. Zudem war damals in der Schweiz für diverse Verfahren von geringerer Bedeutung der Rechtsschutz noch eingeschränkt. Gewisse Bussen liessen sich vor keinem Gericht anfechten, was nicht EMRK-konform war.

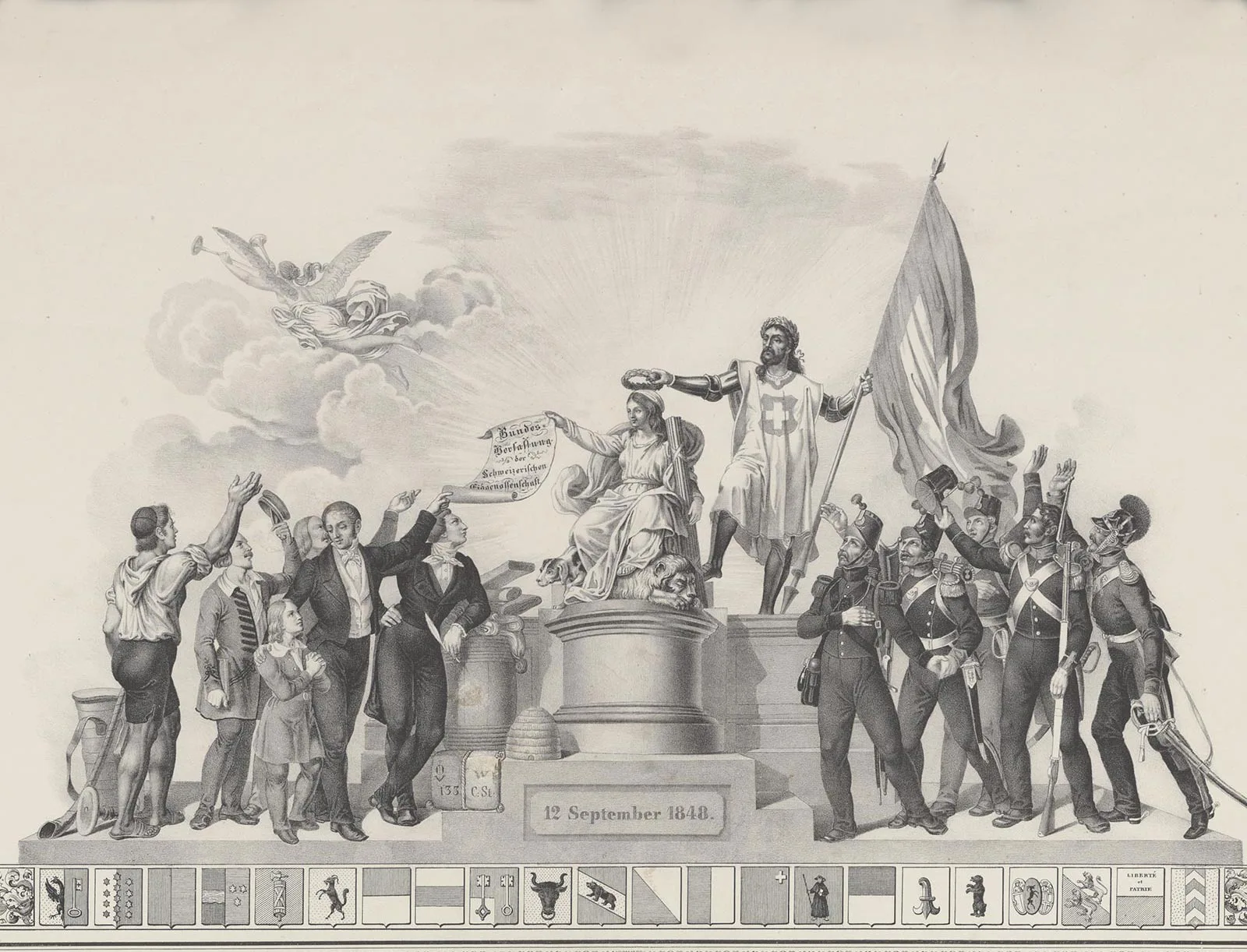

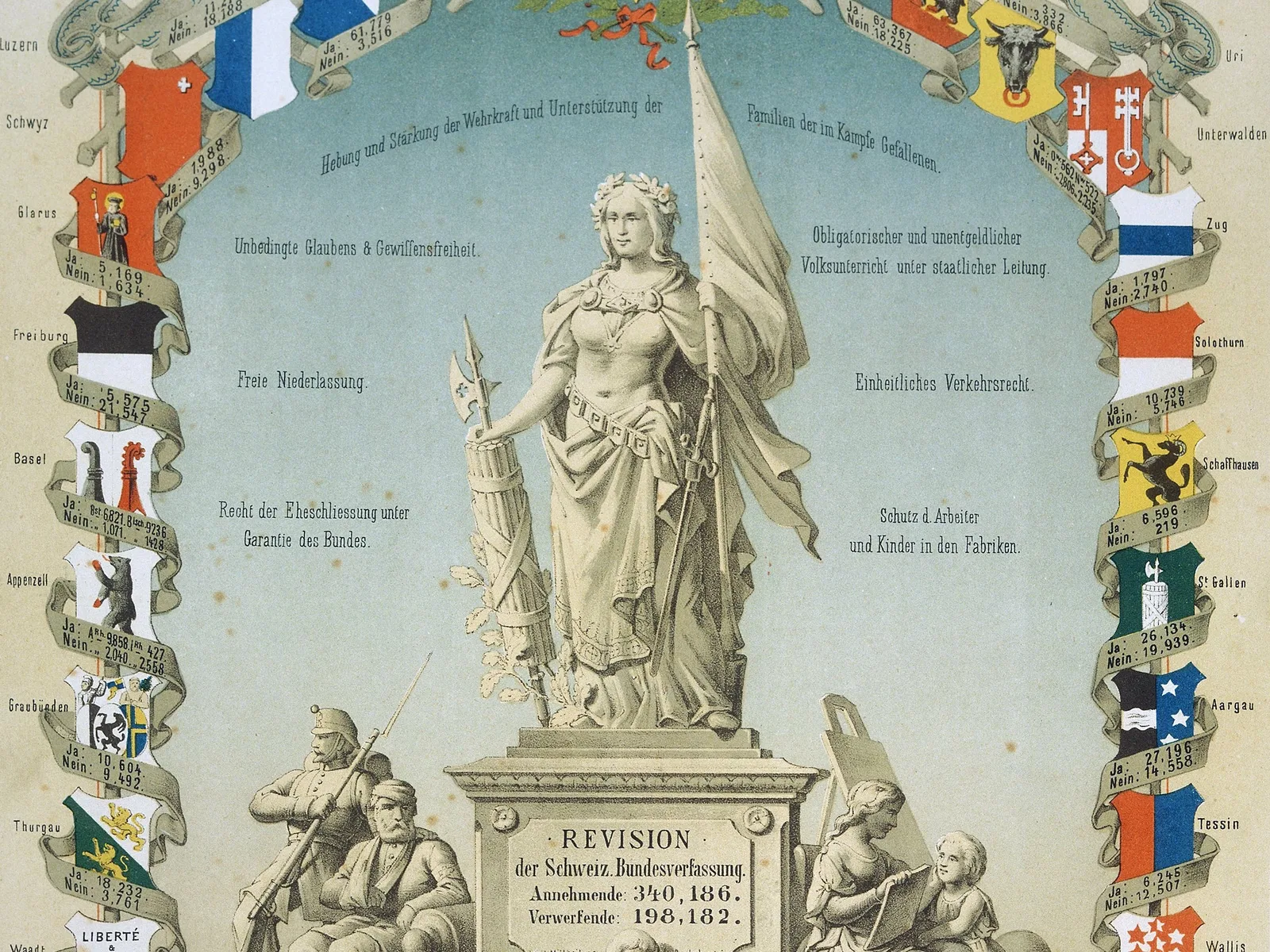

In den 1980er und 1990er-Jahren bildete sich eine vielfältige Rechtsprechung des EGMR aus, welche die Schweizer Grundrechte weiterentwickelte und verfeinerte. Der Text der alten Bundesverfassung von 1848/1874 blieb im Vergleich dazu weit zurück. So erstaunt es nicht, dass sich der Grundrechtekatalog der neuen Bundesverfassung von 1999 wesentlich erweitert und am Text der EMRK sowie an der Rechtsprechung des EGMR orientiert hat. Massgeblich verbessert hat sich der Rechtsschutz. Zudem erhielten die Verfahrensrechte drei neue Bestimmungen: eine allgemeine Verfahrensgarantie (Artikel 29), eine Garantie speziell in Verfahren vor Gerichten (Artikel 30) und eine Bestimmung zu den Garantien bei einem Freiheitsentzug (Artikel 31). Letzteres ist besonders wichtig und lehnt sich an die Rechtsprechung des EGMR an, etwa zu Fragen wie: In welchen Fällen darf eine Untersuchungshaft angeordnet werden? Wie lange darf diese dauern? Wann und in welcher Form muss ich über die mir vorgeworfenen Straftaten informiert werden? Wann kann ich meine Verteidigung benachrichtigen?

Mit der Justizreform von 2000 setzte sich dann auch die Einsicht durch, dass die grosse Rechtszersplitterung bei 26 kantonalen Straf- und Zivilprozessordnungen Bürgerinnen und Bürger, die ein Gerichtsverfahren anstreben, viel Zeit und Geld kostet und damit deren Rechtsdurchsetzung erschwert. Entsprechend erhielt der Bund die Kompetenz zur Vereinheitlichung der Verfahrensordnungen, wofür die Rechtsprechung des EGMR den Boden vorbereitete. Heute hat die Schweiz eine eidgenössische Zivil- und Strafprozessordnung, in der so fundamentale Rechte wie das Verwertungsverbot von illegal erworbenen Beweisen und der Anspruch auf eine Pflichtverteidigung verankert sind.

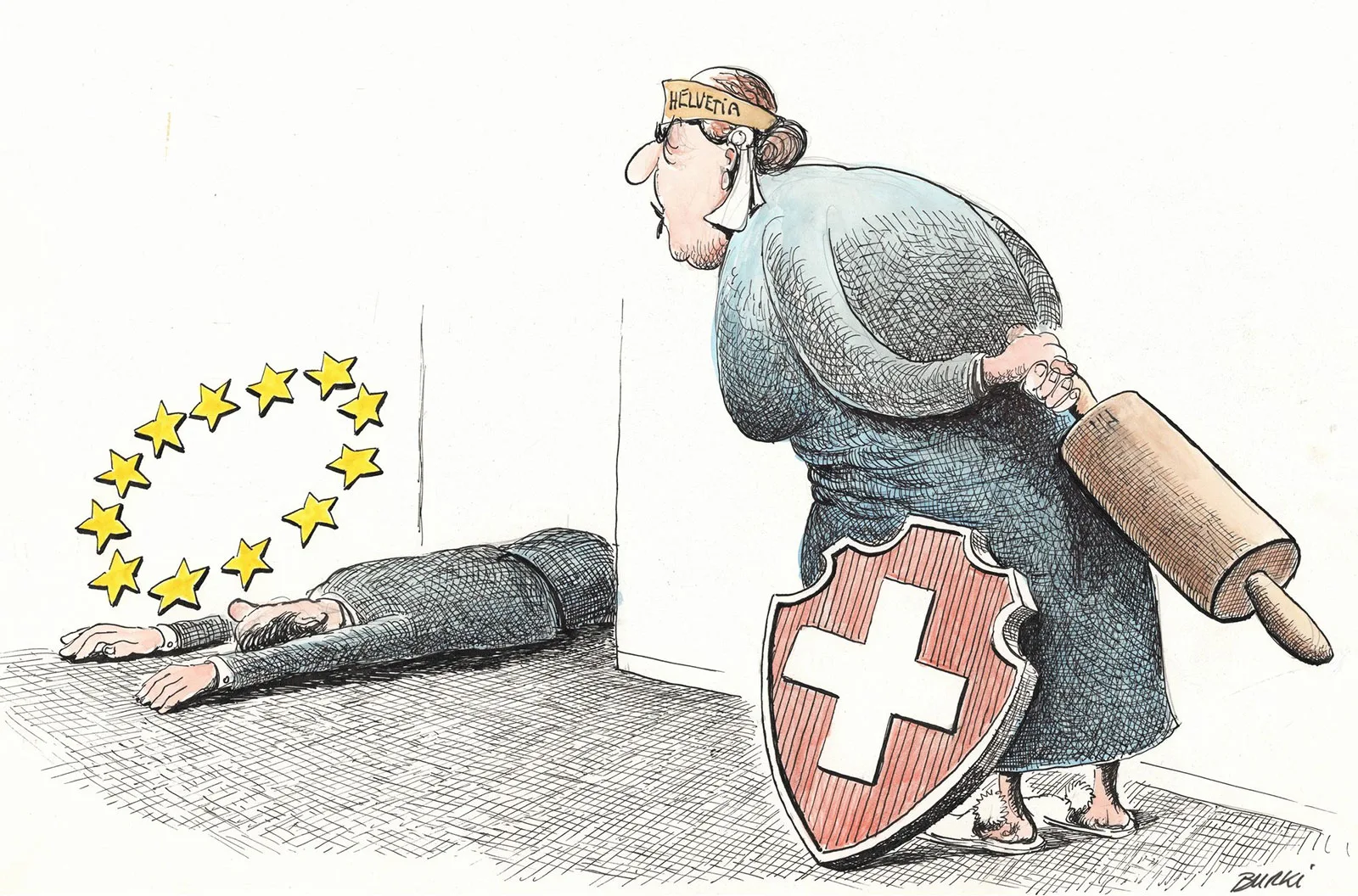

Das Schweigen zur EU

Bund und Kantone beachten das Völkerrecht.