Ein Grundrecht auf Kälte für die Schweiz?

Der Rückgang der Schweizer Gletscher infolge des Klimawandels hat neben Auswirkungen für die Umwelt auch massive rechtliche Konsequenzen. Landeshoheiten, das Fundament für die verfassungsmässigen Grundrechte, geraten plötzlich ins Wanken. Weltweit ist ein breites Spektrum international gültiger Menschenrechte durch die Veränderung des Klimas betroffen. Dies wirft die Frage auf, wie wir hier in der Schweiz einer zukünftigen Generation ein Recht auf Kälte garantieren können, dessen Wirkung über die Landesgrenzen hinausreicht.

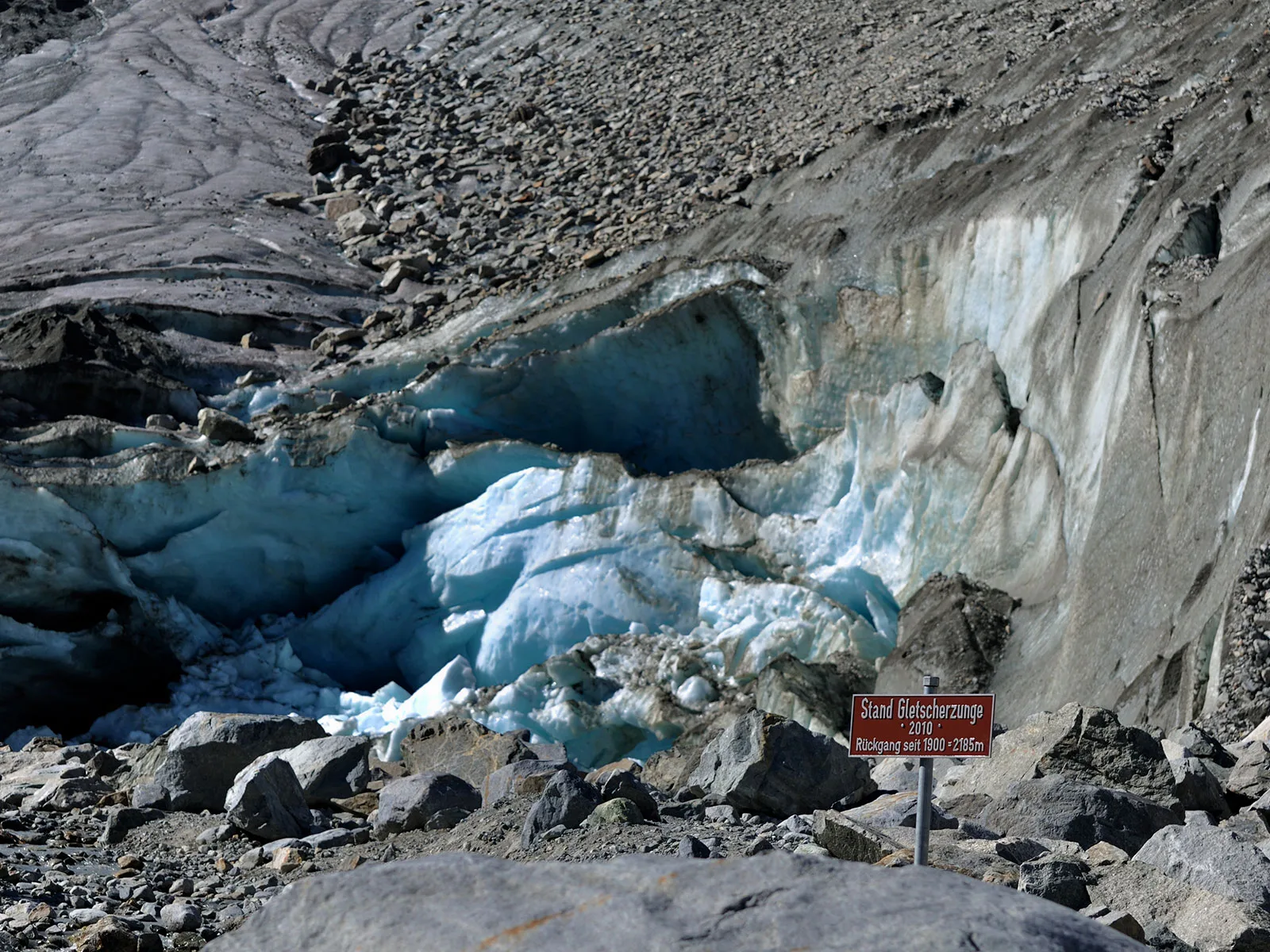

Der gemeinsame Nenner, der diese Objekte in einer Ausstellung vereint hat, sind die zurückweichenden Gletscher. Prompt nimmt eine neue Disziplin mit dem Namen «Gletscherarchäologie» Form an.

Von 1931 bis 2016 haben die Gletscher der Schweiz die Hälfte ihres Volumens eingebüsst. Ergebnisse einer aktuellen Klimamodellrechnung zeigen, dass die Alpengletscher bis zum Ende des Jahrhunderts schmelzen könnten, selbst wenn die Emissionen schnell reduziert werden und die Temperaturen sich sofort auf dem Niveau des letzten Jahrzehnts stabilisieren. Die Abdeckung der Gletscher mit Planen ermöglicht vielleicht die längere Nutzung als Skipisten, beschleunigt aber das Schwinden. So werden die Planen zu «Leichentüchern» aus Plastik.

Der Klimawandel verändert Küstenlinien und stellt, wie am oben genannten Beispiel deutlich wird, auch die Landeshoheit infrage. Solange das Ergebnis noch aussteht, wird die Berghütte auf den Karten von swisstopo mit einer gestrichelten Linie statt mit dem durchgezogenen rosa Band für Landesgrenzen gekennzeichnet. Für die verfassungsmässigen Grundrechte der Schweizer Bevölkerung braucht es einen festen Boden, ein Fundament: Ebendieser Boden, auf dem solche Ansprüche begründet sind, könnte sich nun durch die schwindenden Gletscher verschieben. Gebietsstreitigkeiten sind vielleicht nur die Spitze dieses schmelzenden Eisbergs.

Inzwischen ist man sich weitgehend einig darüber, dass sich der Klimawandel direkt und indirekt auf ein breites Spektrum international gültiger Menschenrechte auswirken wird, darunter das Recht auf Gesundheit, Wohnen, Wasser und Nahrung. Die durch die negativen Auswirkungen des Klimawandels am stärksten gefährdeten Menschen leben auf kleinen Inseln, in Ufergebieten und niedrig gelegenen Küstenräumen, Trockengebieten und an den Polen. Das wirft auch die Frage auf, wie wir hier in der Schweiz ein zukünftiges weltweites Grundrecht ersinnen können. Ein solches Neudenken von Grundrechten muss auf zwei Ebenen stattfinden: zeitlich und räumlich. Auf der zeitlichen Skala müssen wir uns überlegen, wie wir die nötigen Bedingungen für den Schutz des Rechts zukünftiger Generationen auf ein gesundes und erfülltes Leben auf diesem Planeten schaffen können. Die zweite – räumliche – Skala erfordert von uns, dass wir uns ein Schweizer Grundrecht mit globaler Reichweite vorstellen. Für beide Ansatzpunkte gibt es Beispiele, die als Modelle dienen können.

Das erste Beispiel: Im März 2021 fällte das Bundesverfassungsgericht in Deutschland den historischen Entscheid, das deutsche Bundes-Klimaschutzgesetz von 2019 sei mit den Grundrechten zukünftiger Generationen insofern unvereinbar, als hinreichende Massgaben für die Emissionsreduktion von Treibhausgas bis 2050 fehlten. Die Klagenden, darunter auch junge Klimaaktivisten und -aktivistinnen, brachten das Gericht dazu, über Rechte in einem generationenübergreifenden Rahmen nachzudenken. Der Kernpunkt ihrer Argumentation war, dass ungenügende Massgaben zur Reduktion von CO2-Emissionen im Bundes-Klimaschutzgesetz von 2030 bis 2050 einen sehr begrenzten Zeitraum für Deutschland bedeuteten, um die Klimaneutralität zu erreichen, und dass dies viele Grundrechte der deutschen Bevölkerung drastisch einschränken und die Last in unverhältnismässigem Ausmass den zukünftigen Generationen aufbürden würde. In juristischer Hinsicht ist das ein innovativer Entwurf, der nicht nur den Grundstein für die Konzipierung eines künftigen Grundrechts legt, sondern insbesondere auch für die Begründung dieses Rechts in einer Weise, die eine Ausdehnung der bestehenden Grundrechte der Schweizer Bevölkerung auf spätere Generationen ermöglicht. Um dieses Recht zu gewährleisten, müssen wir uns mit der räumlichen Dimension des Rechts – seiner Tragweite über die Landesgrenzen hinaus – auseinandersetzen.

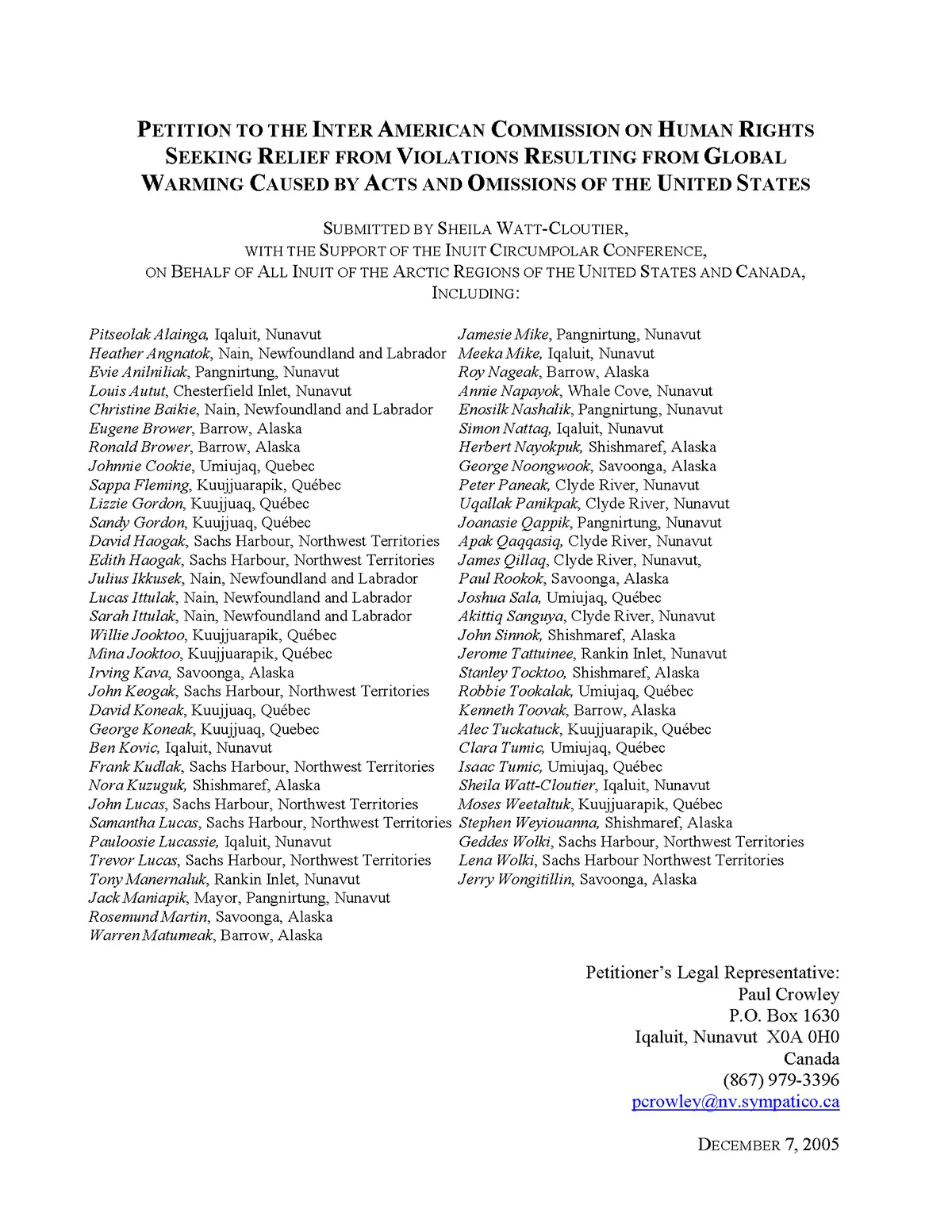

Der räumliche Entwurf für ein solches Recht bringt uns zurück auf den eisigen Untergrund, auf dem wir unsere Reise begonnen haben: Am 7. Dezember 2005 reichte Sheila Watt-Cloutier, Mitglied der kanadischen Inuit-Gemeinschaft, eine 163-seitige Petition bei der Interamerikanischen Menschenrechtskommission ein, in der sie die Vereinigten Staaten von Amerika als einen der grössten Verursacher von Treibhausgasemissionen aufforderte, unverzüglich Schritte zum Schutz der Menschenrechte der Inuit zu unternehmen.

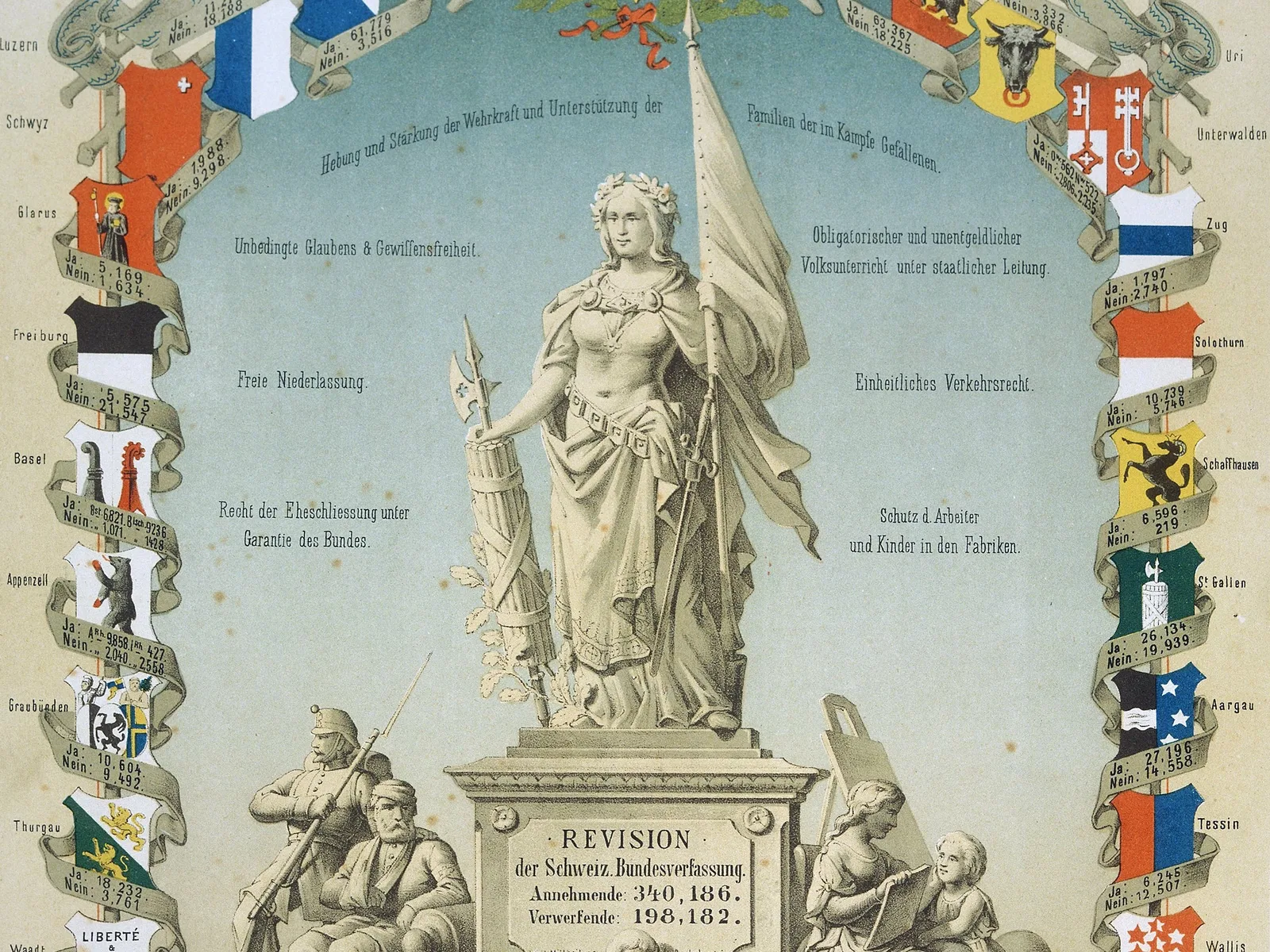

Die Schweizerische Eidgenossenschaft setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen