Energieträger aus dem Moor

Die Bedrohung einer Energiemangellage ist für die Schweiz nichts Neues. Wiederholt war die Nachfrage nach Energieträgern höher als das vorhandene Angebot. Eine Energiequelle, die vor allem in Krisenzeiten immer wieder angezapft wurde, darf heute allerdings nicht mehr verwendet werden – der Torf.

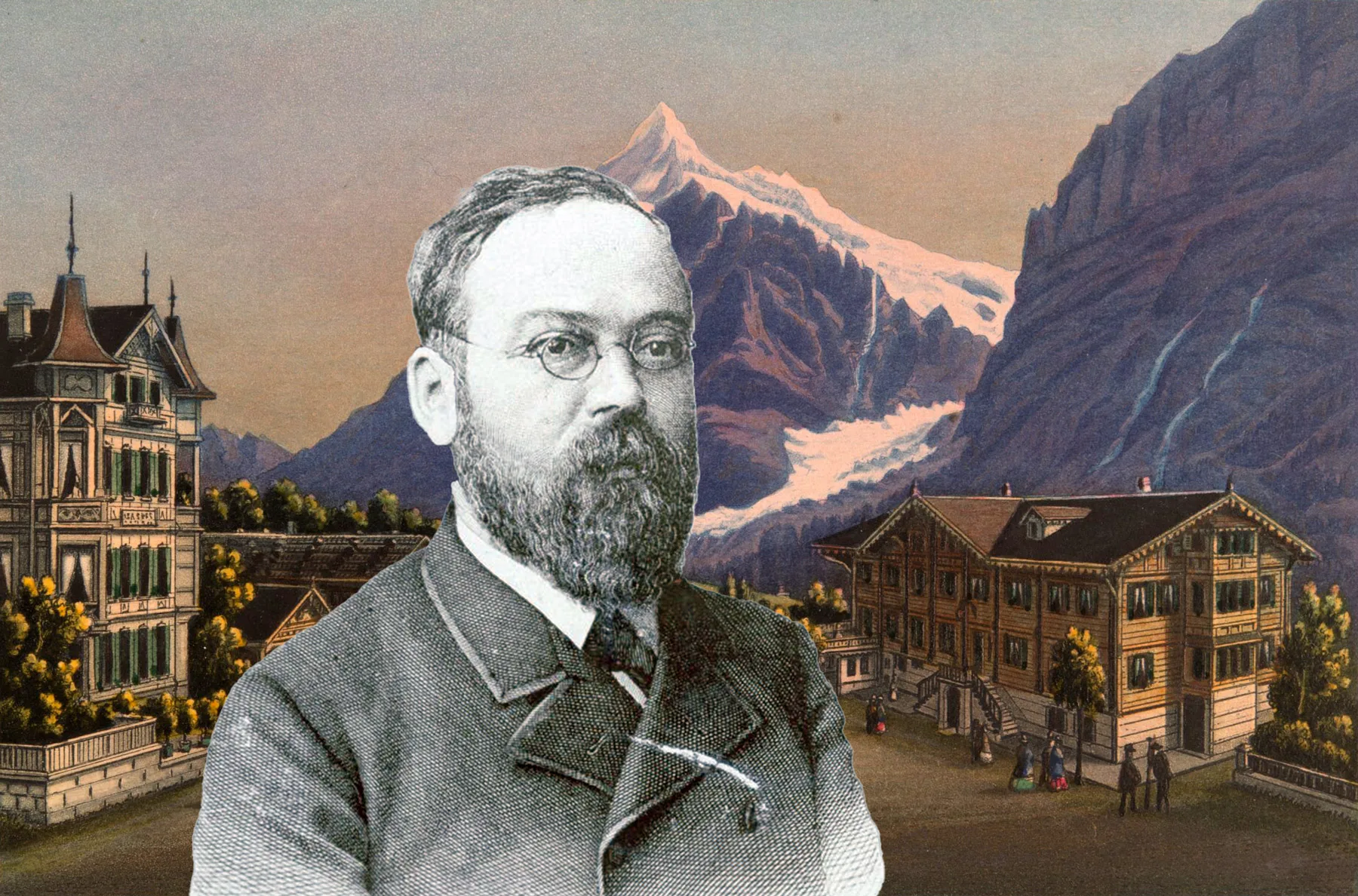

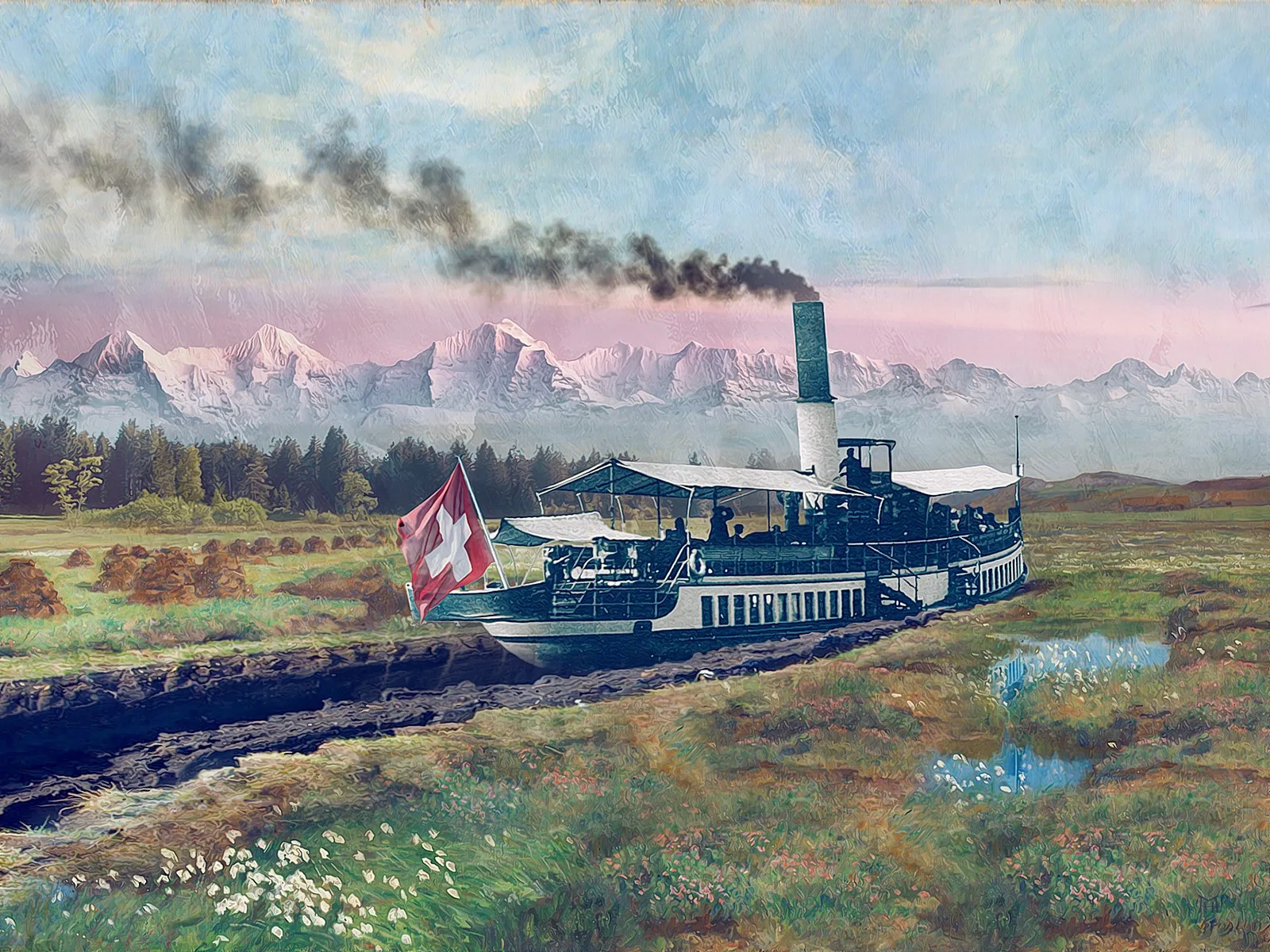

In der Stadt Bern beschäftigte sich 1737 die sogenannte Holzkammer erstmals mit der Verwendung von Torf anstelle von Holz. Dieses Gremium war dafür zuständig, dass die Bevölkerung und das Gewerbe das benötigte Brenn- und Bauholz geliefert bekam. Erste Versuche mit dem «Torfstechen» wurden im Lörmoos, einige Kilometer nordwestlich von Bern, unternommen. Das Material, das auch «unterirdisches Holz» genannt wurde, diente dann im oberen und niederen Spital als Heizmaterial. Der Mangel an Holz bestand aber weiterhin, die Holzkammer sah sich deshalb gezwungen, weitere Moorgebiete abzuernten. Ein Dekret von 1786 sah vor, auch den Bedürftigen der Stadt vermehrt Torf anstelle von Holz abzugeben und in den obrigkeitlichen Gebäuden mit Torf zu heizen. Dies erhöhte den Torf-Bedarf zusätzlich. Die Holzkammer musste sich erneut nach neuen Moorgebieten umsehen und wurde in Schwarzenegg, nordöstlich von Thun im rechten Zulgtal gelegen, fündig. Diese Gegend ist geprägt von den Spuren der letzten Eiszeit. Zahlreiche Wallmoränen ziehen sich über die Hügel an der Grenze zwischen dem Emmental und dem Berner Oberland. So sind viele Mulden entstanden, in denen sich, auch dank dem tonerdigen, undurchlässigen Untergrund, eine grosse Anzahl Moorlandschaften bilden konnte. Aus einem dieser Moore erhielt die Stadt Bern nun jährlich rund 1500 Fuder Torf.