Eine vergiftete Ehe: Der Fall Buser

Die restriktiven Ehescheidungsgesetze des 19. Jahrhunderts führten immer wieder zu menschlichen Tragödien. Im Fall der Eheleute Buser führten sie sogar zu Mord.

Es war nicht Annas erster Gang zu den Behörden. Sie hatte ihren Mann bereits einige Monate zuvor bevormunden lassen wollen, da er ein Verschwender und «geistesschwach» sei. Sie wollte selbst Meisterin der Mühle werden. Das Amt hatte damals dieses Ansinnen abgelehnt, da die Mühle doch gut laufe und das Vermögen wachse. Nun verlangte Anna vor dem Bezirksgericht neben der Scheidung erneut, «in ihrem und ihrer Söhne Namen, dass man ihr das Gewerbe überlasse und dem Mann einen jährlichen Gehalt aussetze.»

Aus der Gottesvergessenheit nun entwickelte sich allmälig […] in ihrem Herzen der Geiz, und aus dem Geiz nach und nach ein Haß gegen ihren Gatten, der durch seine Trinksucht ihr irdisches Gut verminderte, und ihr vermeintliches Lebensglück untergrub.

Die Bezirksrichter konnten kaum etwas anderes tun, als die Ehescheidung zu verweigern. Zwar war Baselland ein reformierter Kanton: Anders als in katholischen Gegenden, wo gemäss kirchlicher Lehre die Ehe als Sakrament unauflöslich ist und als äusserste Möglichkeit nur die sogenannte «Trennung von Tisch und Bett», also eine räumliche Separierung, in Frage kommt, waren Scheidungen unter strengen Auflagen möglich. Schon der Reformator Zwingli führte eine ganze Reihe von Gründen auf, die zur Ehescheidung berechtigten, wie Ehebruch, schwere körperliche Misshandlung (durch den Mann), «bösliches» Verlassen, todeswürdige Verbrechen begangen durch einen der Ehepartner, ansteckende Krankheiten, Wahnsinn und männliche Impotenz.

Obwohl klar war, dass, in heutiger Terminologie, die Buser’sche Ehe «zerrüttet» war, zwang das Bezirksgericht die Eheleute, indem sie sie «zusammenwies», zum gemeinsamen Weiterleben unter einem Dach; getrenntes Wohnen von Eheleuten ohne Einwilligung des Staates war untersagt: «Den Ehe-Leuthen selbsten aber soll in kein Weiss erlaubt seyn, sich aus eigener Gewalt – aus was Ursachen solches immer seyn möchte - von einander (…) abzusöndern.» Ob zusammengelebt wurde oder nicht, wurde vom Sittengericht überwacht. Denn aus der Sicht der damaligen Gesetzgeber war die Ehe «als überindividuelle Institution (…) der Verfügung der Eheleute grundsätzlich entzogen», da ihr Bestand – als die Form der Regulierung von Geschlechterbeziehungen schlechthin – «von einem übergeordneten, staatlichen, öffentlich-rechtlichen Interesse» war.

Der Verdacht erhärtet sich

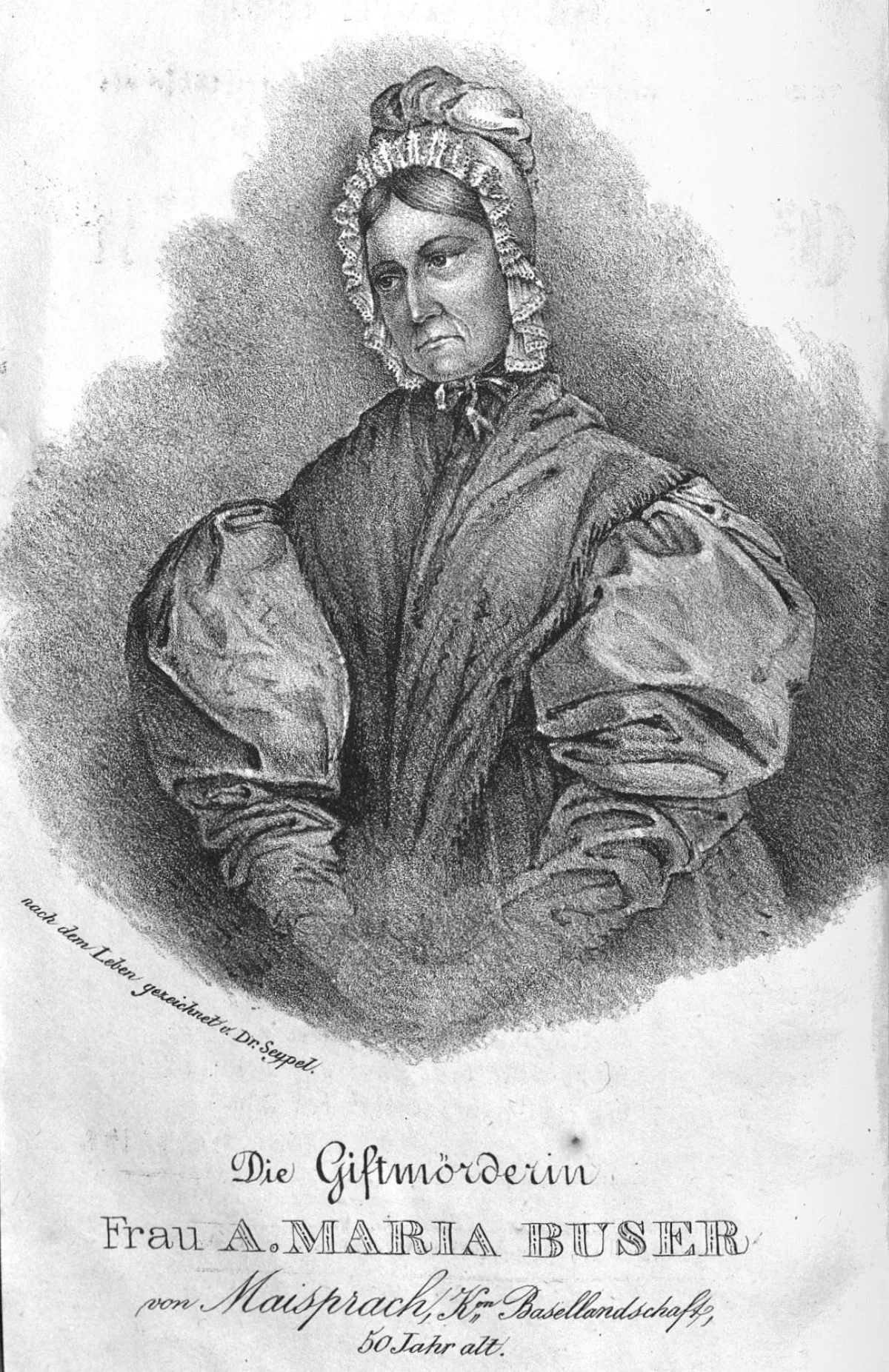

Es dauerte nicht lange, bis Anna Maria Buser den Mord an ihrem Gatten gestand. Nach einer Reihe von Zeugenbefragungen gelangten die Behörden schliesslich zu folgender Rekonstruktion der Tat: Um den Giftmord auszuführen, hatte sich Anna zuerst an den «Arzneiverkäufer» Stocker in Frenkendorf gewandt, der eigentlich Zimmermann war und von den Kantonsbehörden schlicht als «Quacksalber» bezeichnet wurde. Von ihm forderte sie ganz offen ein Gift, «das langsam tödtet». Dafür wollte sie ihm 50 Dublonen und «für zwei Jahre Mehl» geben. Den Kontakt zu Stocker vermittelt und das Gift bei diesem auch abgeholt hatte Annas «thätiger Gehülfe» Heuberger, der in Busers Haus Knecht gewesen war, bevor ihm kurz vor Heinrichs Tod die Lage zu brenzlig wurde und er Reissaus nahm. Annas Liebhaber sei er aber wohl nicht gewesen, meinten die Behörden, da Heubergers «äussere Figur eben so abscheulich (sei) wie sein Charakter.»

Stockers «Gift» jedoch zeigte keine Wirkung – dafür erpresste Stocker Anna nun mit seinem Wissen. Darauf versuchte es Anna mit Kupferspänen, die sie Heinrich unter die Bratkartoffeln schabte. Als auch das nichts nützte, gab sie ihm Silberglätte, die sie sich bei einem Maler besorgt hatte, in den Branntwein. Davon wurde Heinrich zwar krank, doch erst in Kombination mit Vitriol und Salzsäure war die Mischung schliesslich tödlich.

Vitriol hatte sie schon seit 10 Jahren im Hause und Salzsäure seit dem letzten Winter, da sie solche vom Dr. Gaß in Muttenz für ein krankes Pferd begehrt hatte. Die Silberglätte schüttete sie ihm in Träberbranntwein, der mit schwarzen Kirschen gefärbt war. „Da achtete er es nicht,“ bemerkte sie im Verhör.

Nach den Gründen für den Mord an ihrem Mann befragt, gab Anna zur Antwort: «Das that ich, weil man mich nicht von ihm scheiden wollte (…). Hätte das Gericht uns nicht zusammengewiesen (…), so wäre mir nie so Etwas in den Sinn gekommen.»

Ein Wandel vor seiner Zeit

Ein klares Urteil