Der Streit um die Rigikrankheit

Vor 120 Jahren klagten viele Menschen nach einem Besuch auf der Rigi über schweren Brechdurchfall. Lange machte man die Höhenluft für die sogenannte Rigikrankheit verantwortlich, bis ein aufsehenerregender Verleumdungsprozess einen gravierenden Umweltskandal aufdeckte.

Im Jahr 1909 aber wurde die Rigikrankheit «arrogant», wie es in einem späteren Untersuchungsbericht heisst. Ganze Klassen, die ihre Schulreise auf die Rigi gemacht hatten, wurden zum Teil schwer krank. Der Zürcher Stadtarzt zählte in einem Bericht 287 Fälle auf, die ihm bekannt geworden waren: Bei einer Klasse erkrankten sämtliche Kinder an schwerem Brechdurchfall, bei einer anderen von 26 Schülerinnen 21, dazu sämtliche Erwachsenen.

Schulreisen verboten!

Die Rigi war im 19 Jahrhundert der Mode-Berg Europas. Schon um 1840 kamen jeden Sommer rund 40‘000 Personen, nach dem Bau der ersten Bergbahn Europas im Jahr 1871 waren es dann jährlich 70‘000 bis 80'000. In zahlreichen Hotelpalästen auf dem Kulm, dem Staffel, im Klösterli, auf Rigi-First, der Scheidegg oder im Kaltbad konnte man damals übernachten. Im Ganzen gab es etwa 2000 Hotelbetten auf dem Berg.

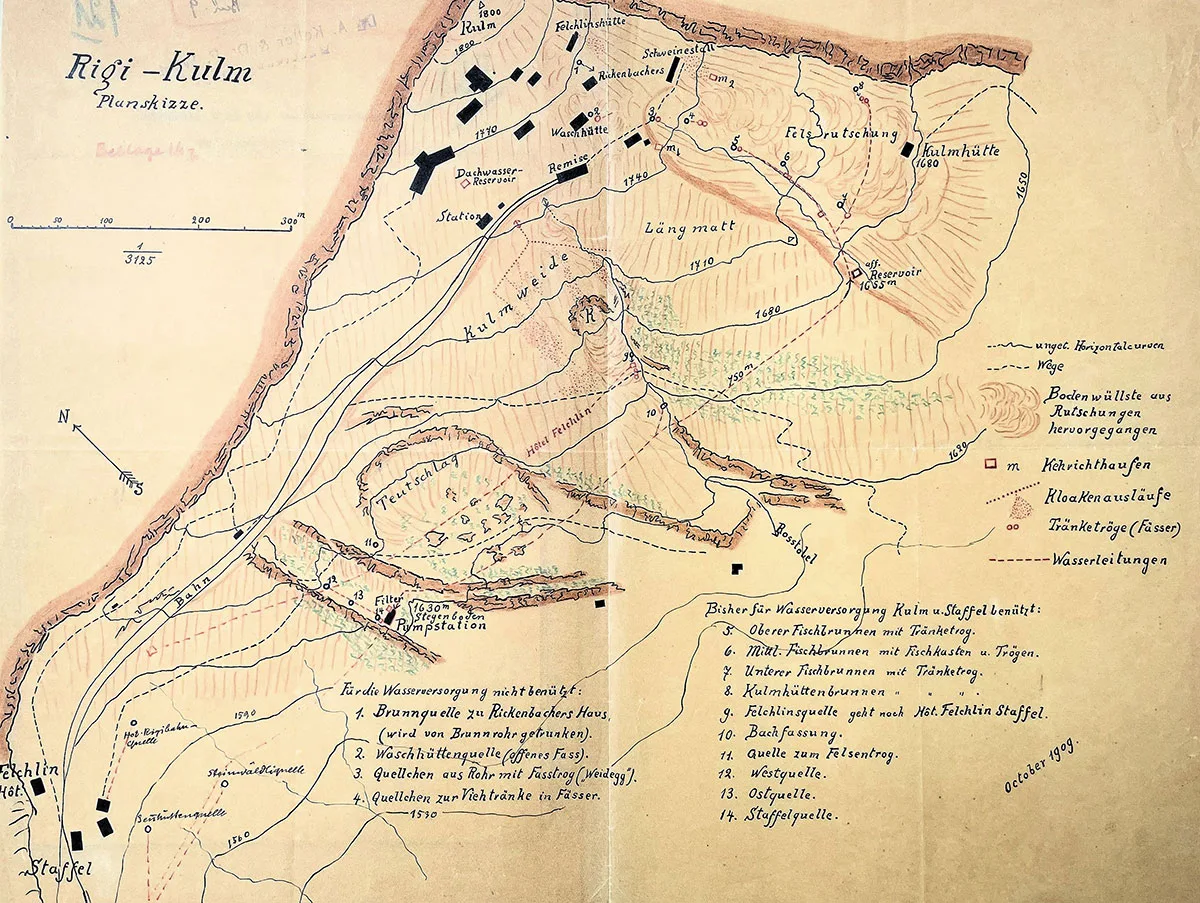

Am schlimmsten war die Situation bei den grossen Hotels auf Kulm und Staffel. Ihr Trinkwasser stammte aus mehreren Quellen und dem auf dem Dach gesammelten Regenwasser. Alles floss zusammen in ein grosses Reservoir – auch die Abwässer der höher gelegenen Hotels, die einfach auf eine Weide ausgebracht und fast ungefiltert in einer tiefer gelegenen Quelle wieder gefasst wurden. Vom Reservoir wurde all das wieder als Trinkwasser in die oberhalb gelegenen Hotels gepumpt.

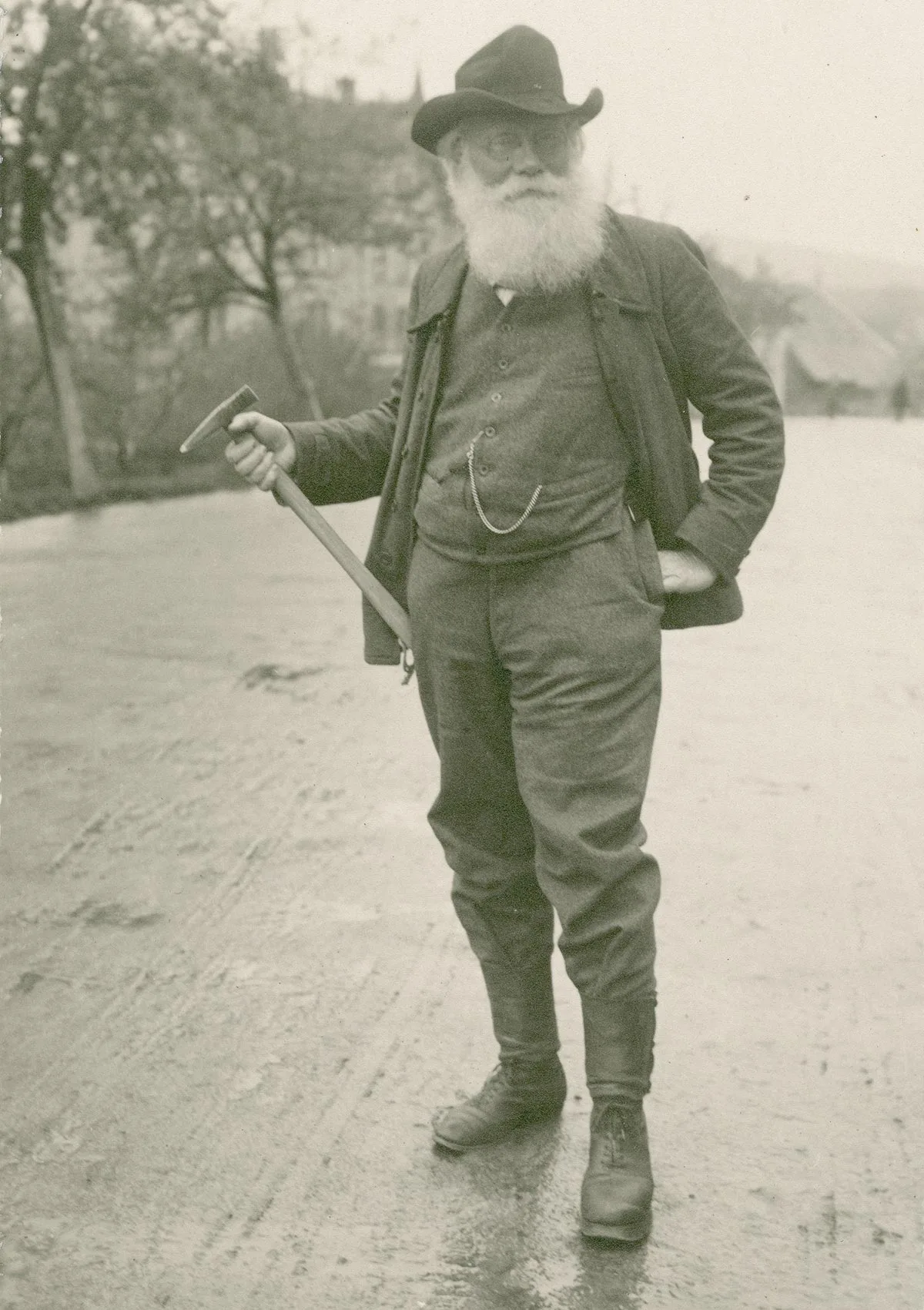

Parallel zu den Untersuchungen von Carl Real machte sich Professor Oskar Wyss, der Direktor des Zürcher Hygiene-Instituts an die Arbeit. Der Kulm-Hotelier hatte den befreundeten Professor um eine Einschätzung gebeten. Wyss zog noch den damals weitherum bekannten Geologieprofessor Albert Heim bei, der sofort klar urteilte und die Wasserversorgung als eine «höchst gefährliche, gesundheitsschädliche» bezeichnete.

Typhus im Klösterli

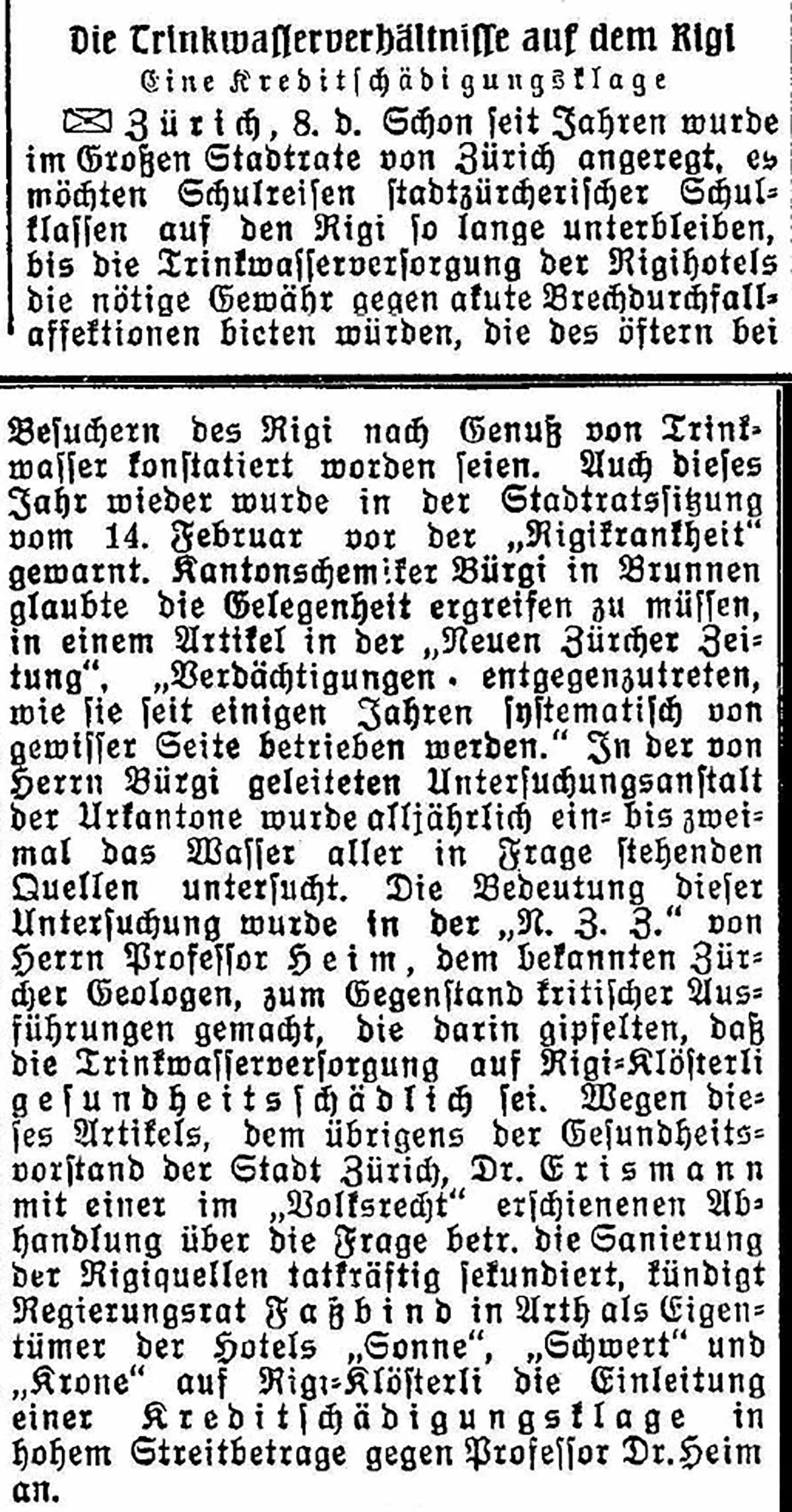

1909 liess sich der Umweltskandal jedoch nicht länger vertuschen. Die Missstände in der Trinkwasserversorgung waren bereits in verschiedenen Zeitungen zum Thema geworden. Der Zürcher Gemeinderat (der damals noch grosser Stadtrat hiess) forderte 1910, dass erst wieder Schulreisen erlaubt sein sollen, wenn der Zürcher Stadt- oder Schularzt die Zustände bei der Trinkwasserversorgung untersucht habe. Auf der Rigi ging es aber nur zögerlich voran. Einige besonders schlechte Quellen wurden zwar nicht mehr fürs Trinkwasser verwendet, und das Abwasser vom Kulmhotel wurde nun über die Felswand im Osten abgeleitet. Allerdings bestanden die meisten Quellfassungen noch 1912 aus alten Petrolfässern, die im Boden vergraben waren.

«Trinkt keinen Tropfen!»

Albert Heim machte in seinem Artikel auf diesen Umstand aufmerksam – und wurde nun prompt von Joseph Fassbind wegen Kreditschädigung verklagt. Heims Artikel habe wie eine Bombe eingeschlagen und den grösstmöglichen Schaden angerichtet, hiess es in der Klageschrift. Die Gästezahlen seien massiv zurückgegangen. Heim bestritt, dass durch seinen Artikel ein Schaden entstanden sei. Der Rückgang der Gäste im Jahr 1914 sei vielmehr auf den Ausbruch des Ersten Weltkriegs zurückzuführen.

Am 3. Oktober 1917 wies das Zürcher Bezirksgericht die Klage Fassbinds ab. Es sei erwiesen, dass auch das von ihm verwendete Wasser aus einem höchst heiklen Gebiet stamme. Fassbind appellierte ans Obergericht, liess sich später aber auf einen Deal mit Albert Heim ein. Die Klage wurde zurückgezogen, und Heim gab eine Erklärung ab, wonach die Wasserversorgung im Klösterli «nach menschenmöglicher Einsicht» saniert sei.

Der Erste Weltkrieg hatte sämtliche Rigi-Hotels an den Rand des Ruins gebracht. Auf einen Schlag waren die zahlungskräftigen ausländischen Touristen ausgeblieben. Die meisten Betriebe erholten sich nie mehr von diesem Schlag; die Gebäude wurden später abgebrochen, gleich mehrere brannten bis auf die Grundmauern nieder. Ein letztes Mal kam es 1932 zu einem Typhus-Fall, diesmal auf der Luzerner Seite der Rigi, im Kaltbad. Dies führte dazu, dass auch hier die Trinkwasserverhältnisse weiter verbessert wurden.