Emmentaler Wunderarzt

Mit seinen teilweise unkonventionellen Methoden machte sich Michael Schüppach im 18. Jahrhundert weit über die Grenzen des Emmentals hinaus einen Namen als Wunderarzt und Bergdoktor.

Schärer, Scherer, Bader

Bereits im Mittelalter gehörte die medizinische Ausbildung zum Beruf der Scherer (Schärer), Bader oder Feldscherer, die nebst der Bart- Haarpflege und sonstigen Körperpflege auch Wunden und Krankheiten behandelten. Besonders die Dienste der Feldscherer waren so gefragt, dass sie oft und gern in Kriegsdienste aufgenommen wurden. Die Qualität der Ausbildung variierte jedoch mit dem Wissen der Lehrmeister und dem Talent und Ehrgeiz der Schüler.

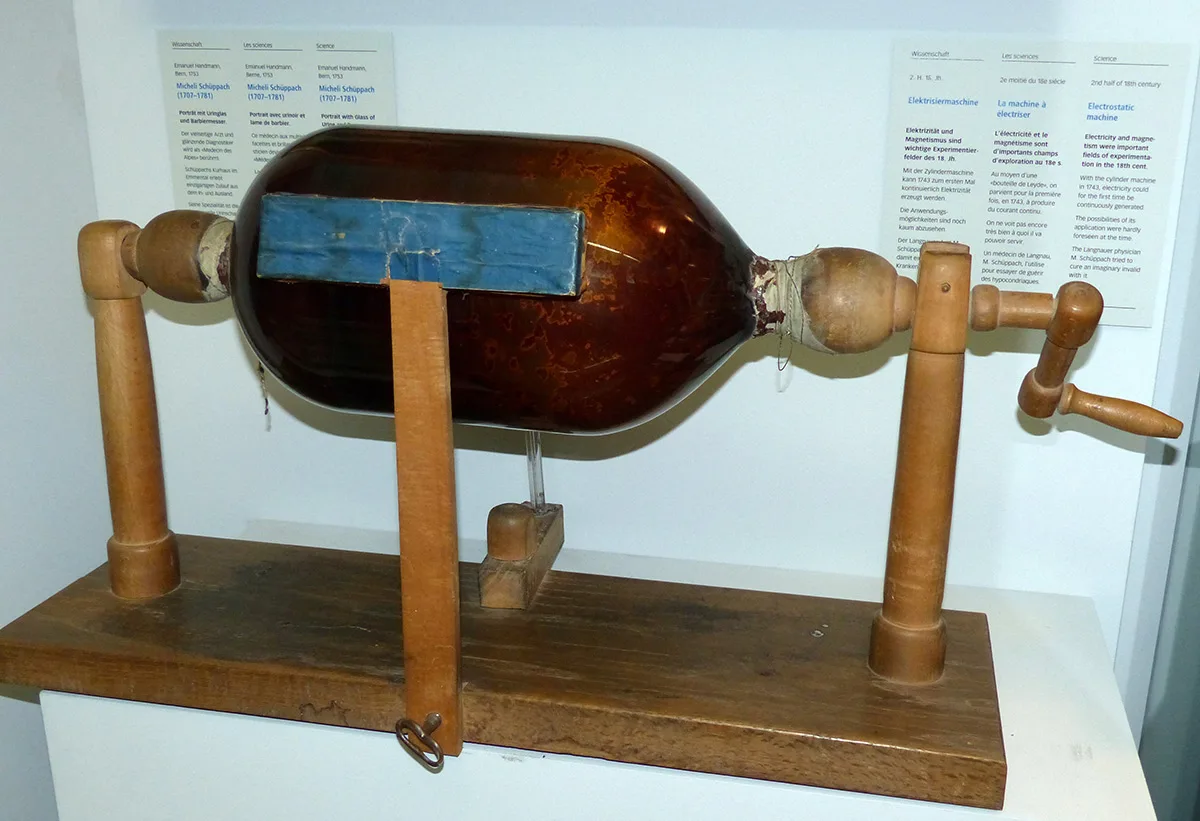

Zwischen Chemie und Naturheilkunde

Der Emmentaler blieb Zeit seines Lebens ein Lernender. Er kannte sich in der Naturheilkunde ebenso aus, wie in der Chemie. Seine Tinkturen und Heilsäfte mischte er meist selbst und gab ihnen teilweise seltsame Namen wie, «Blüemliherz», «Freudenöl» oder «liebreicher Himmelstau». Michael Schüppach führte auch akribisch Tagebuch über seine Patientinnen und Patienten, deren Leiden und seine Behandlungen sowie über die verschriebenen Medikamente.

Touristischer Vorreiter

Doch nicht alle bewunderten den Emmentaler Wunderarzt. Einer seiner grössten Kritiker war Albrecht von Haller (1708-1777), bekannter Arzt und Naturforscher aus Bern. Ohne jemals bei Schüppach gewesen zu sein, bezeichnete er den Langnauer Mediziner als «Marktschreier» und stützte seine Ansichten vor allem auf die Berichte von Jakob Köchlin. Dieser, ebenfalls Mediziner, stammte aus dem Elsass und hatte Schüppach, den «Bauern aus Langnau», 1775 besucht.

All diese Kritiken schadeten der Popularität des Bergdoktors aber in keiner Weise. Zu Spitzenzeiten empfing er zwischen 80 und 90 Patientinnen und Patienten in seiner kleinen Praxis. Oft blieben seine Gäste über Nacht oder gleich mehrere Tage. Schüppach kaufte 1733 den Gasthof Bären in Langnau, um dort zu praktizieren und gleichzeitig eine Unterkunft anbieten zu können. 1739 entstand sein Kurhaus, nebst Wohnhaus und Laboratorium. Schüppach hatte sich ein kleines Imperium geschaffen und so nebenbei den Tourismus in der Region Langnau initiiert.

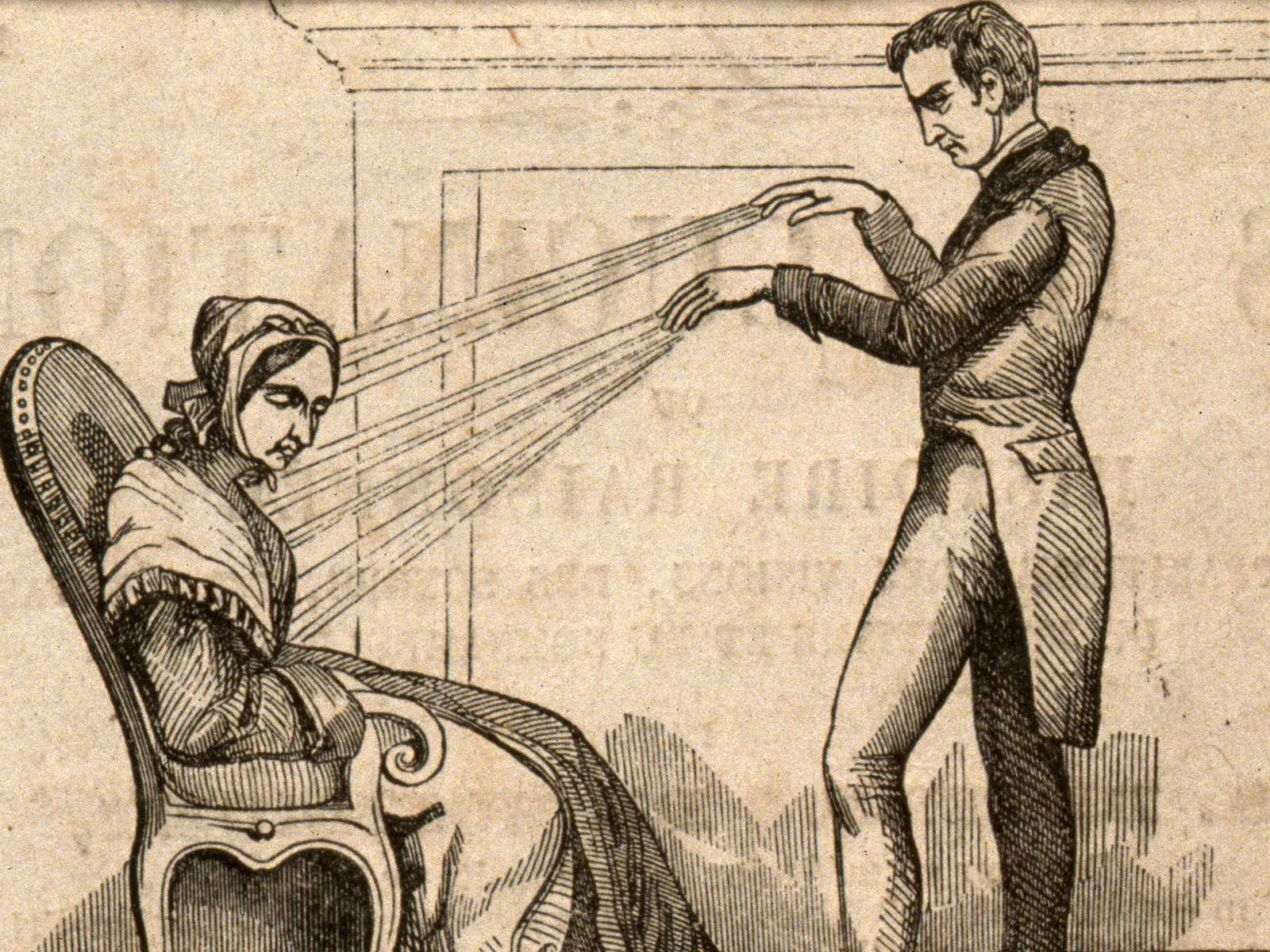

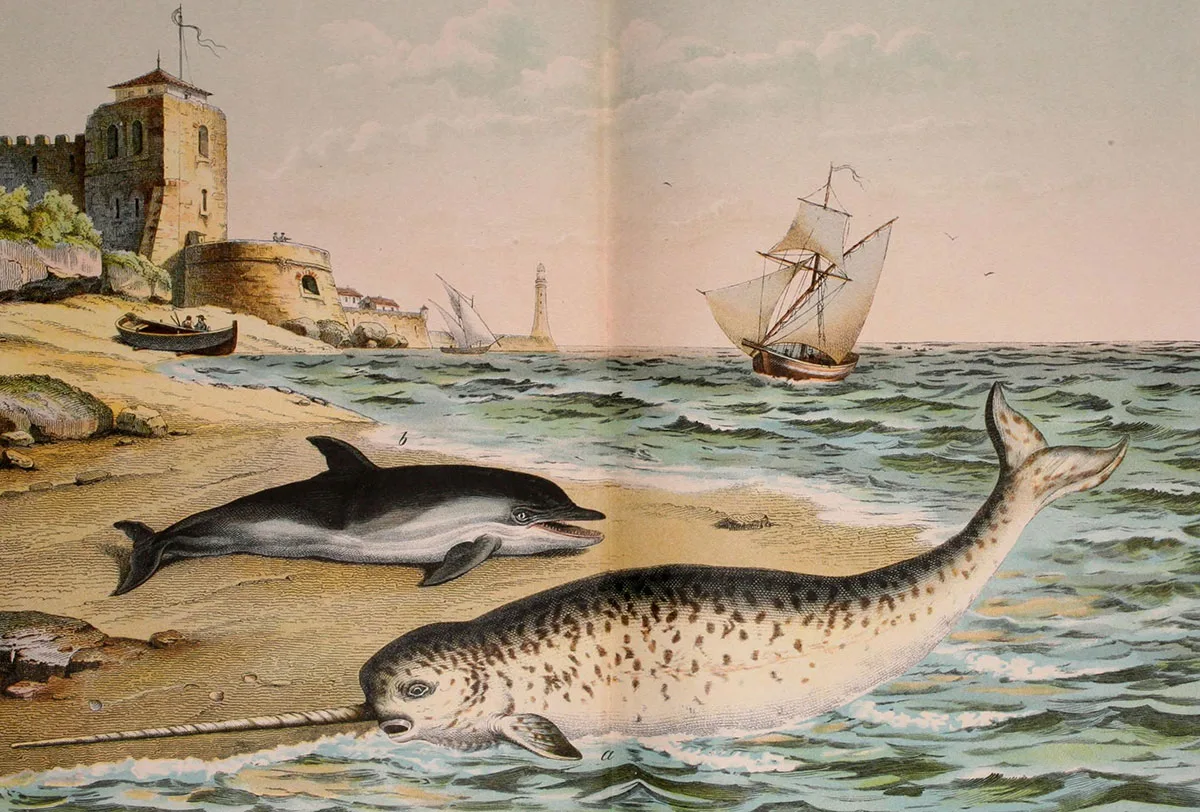

Trotz seiner zahlreichen medizinischen Erfolge war der Emmentaler Wunderdoktor ein Kind seiner Zeit und, wie ein Grossteil seiner einheimischen Kundschaft, dem Aberglauben sehr verbunden. In seiner Praxis in Langnau befanden sich unter anderem entsprechende Arzneien wie pulverisierte Edelsteine, Spinnen, Kröten oder sogar das Horn eines «Einhorns» (Narwal-Zahn).

Erst nachdem er zweimal gemahnt worden war, holte er 1746 die Meisterprüfung an der Bernischen Chirurgischen Societät doch noch nach und durfte sich fortan «Medicinae et Chirurgiae Practico» nennen.

Michael Schüppach scheint die medizinischen Ratschläge, die er seiner Kundschaft gab, selber nicht gross beachtet zu haben. So zeigen zeitgenössische Bilder und die Beschreibungen seiner Gäste einen eher fettleibigen und behäbigen Menschen, der die Kranken meist sitzend in Empfang nahm. Im Alter von 74 Jahren machte ein Hirnschlag seinem Leben ein Ende und er geriet in der Folge für lange Zeit in Vergessenheit.