Ein Tropeninstitut gegen die Arbeitslosigkeit

Das Schweizerische Tropeninstitut wurde 1943 aus Befürchtung einer Nachkriegs-Arbeitslosigkeit gegründet. Es sollte die Auswanderung junger Menschen nach Afrika und in die tropischen Regionen der Welt fördern.

An der Universität Basel fiel das Rundschreiben aus Bern auf fruchtbaren Boden. Eine Gruppe von Professoren machte sich sogleich an die Arbeit, um für das weltläufige Basel die Errichtung eines nationalen Tropeninstituts zu reklamieren. Mit ihren Argumenten liessen die Basler keine Zweifel darüber zu, dass es dafür nur einen Standort in der Schweiz geben könne, ihren Stadtkanton. Dieser verfüge mit seinem weltumspannenden Missionswerk, seiner renommierten chemischen und pharmazeutischen Industrie, dem sachkundigen Völkerkundemuseum und dem artenreichen Zolli über beste Verbindungen zum «Schwarzen Kontinent» und in die Tropen.

Da das Konzept auch eine tropenärztliche Ausbildung und sogar ein Tropenspital vorsah, rechnete man dies gewinnbringend hoch: «Infolge des Krieges befinden sich gegenwärtig gewaltige Massen von Menschen aus den gemässigten Zonen in den tropischen Ländern. Es besteht Aussicht auf den Zustrom solcher Kranken auch in die Schweiz. Kommt hinzu, dass die Schweiz in ihren Gebirgsstationen ideale Kurorte für Malaria-Rekonvaleszenten besitzt.»

Und nicht zu vernachlässigen – so die Annahme – könnte eine Basler Tropenausbildung die drohende Schweizer Ärzteschwemme mildern: «Damit wäre einer grossen Zahl junger Ärzte ein fruchtbares Arbeitsfeld eröffnet. Auf diese Weise könnte der Ärzteüberschuss wenigstens teilweise absorbiert werden.»

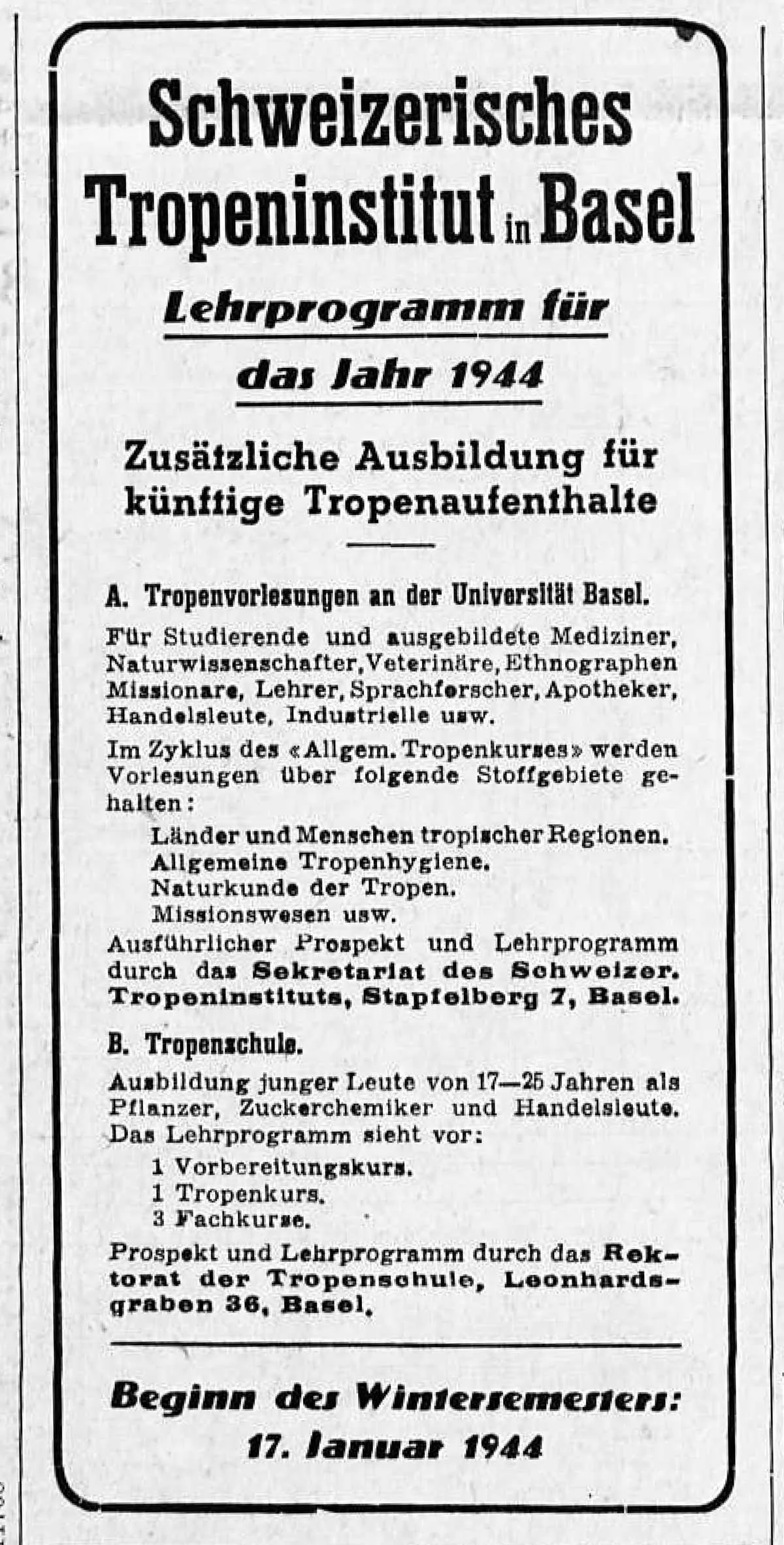

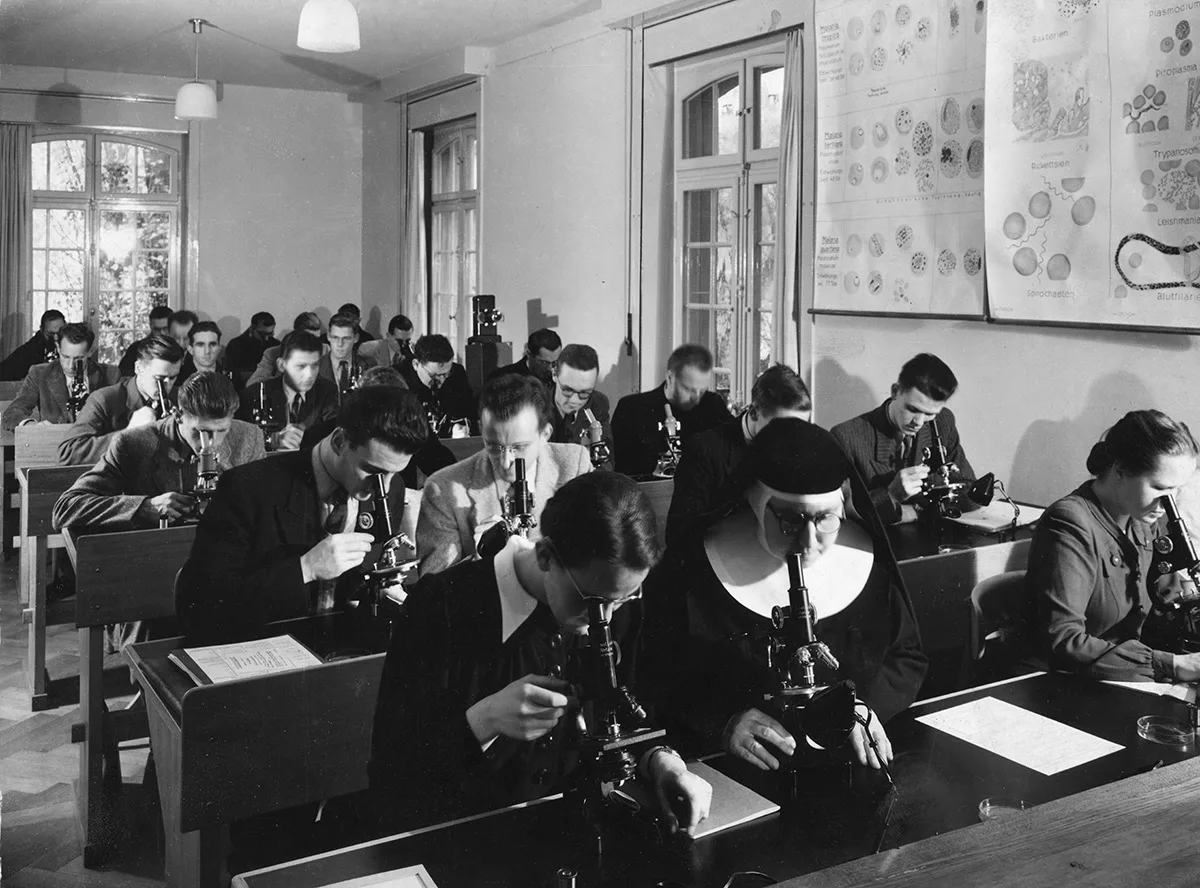

Am 17. Januar 1944 ging der Ausbildungsbetrieb der Anstalt zur Förderung der Tropenkunde an den Start. Erste Lehrfächer der Tropenschule waren: Erreger und Überträger tropischer Krankheiten, tropische Pflanzen und Landwirtschaft sowie ein Kurs in tropischer Warenkunde. Auch Tropenhygiene wurde gelehrt. Neben dem Allgemeinen Vorbereitungskurs für Auswanderer wurden Lehrgänge für angehende Pflanzer und Zuckerchemiker etabliert. Die breit angelegte Ausbildung befasste sich auch mit Motorenkunde, Feldvermessung, Problemen der Schweizer Kolonien in Übersee, dem Termitenschutz oder den Religionen tropischer Völker.

Das Diplom befähigte die Absolventinnen und Absolventen, wobei nur ärztlich als «tropentauglich» eingestufte Schülerinnen und Schüler zugelassen wurden, auch als «Kaffee-, Tee-, Sisal- oder Gummipflanzer in Übersee tätig zu sein». Den Zuckerchemikern stellte man eine Karriere als Fabrikationschef, den Pflanzern eine Position als Manager ausgedehnter Plantagen in Aussicht.

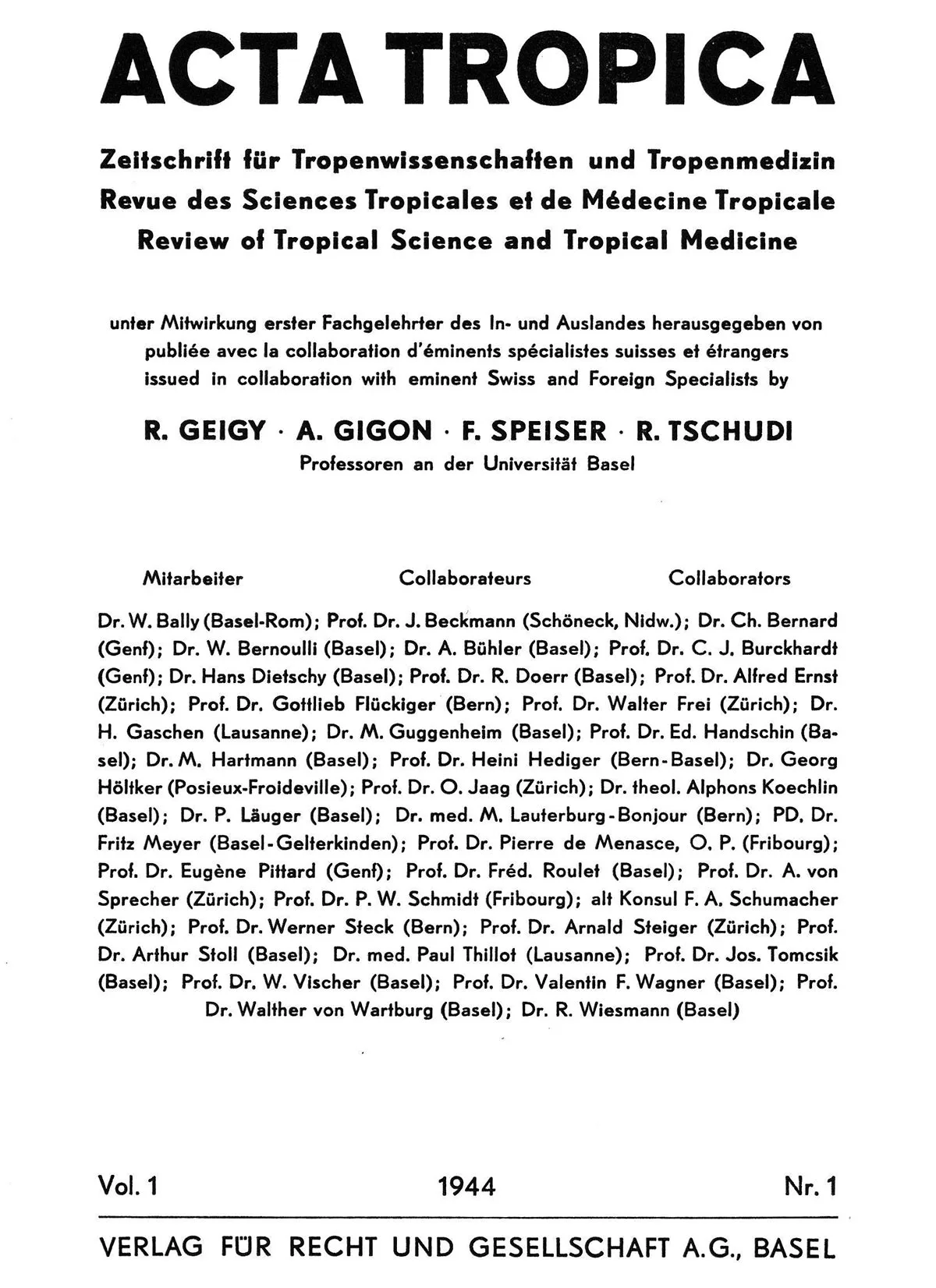

Für den Zoologen Rudolf Geigy hingegen, der sich gerne als «Freund der Gliederfüssler» bezeichnete, war der Aufbau des Tropeninstituts, neben der intensiven Lehrtätigkeit, eng mit der Erforschung tropischer Krankheiten und deren Übertragung durch Insekten und Zecken auf den Menschen verbunden. Schon im ersten Geschäftsbericht von 1944 gab er zu Protokoll: «Unser ganzes Unternehmen kann nur auf dem Boden aktiver Forschung gedeihen.»

Auch wenn diese an der Frontlage scheiterte, folgten bald darauf intensive Expeditionen mit Feldforschungen zur Übertragung parasitärer Infektionen wie der Malaria, Schlafkrankheit oder Bilharziose auf den Menschen.

Die Szenarien, die Ende der 1940er-Jahre der Schweiz eine düstere Zukunft prophezeiten, wurden durch die bald darauf einsetzende Hochkonjunktur Lügen gestraft. Nicht nur, dass der Bund nicht länger zur Auswanderung aufforderte, auch die Basler Tropenschule, die so verheissungsvoll angepriesene Tropenklinik und die Vorbereitungskurse für Leben und Arbeit jenseits des Äquators, verloren aus Mangel an Interessentinnen und Interessenten an Bedeutung.

Das Schweizerische Tropeninstitut hingegen, erlebte durch Rudolf Geigy, der diesem während 30 Jahren seinen Stempel aufdrückte – sowie durch die Weitsicht seiner Nachfolger – einen kontinuierlichen Aufschwung. Heute ist das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut mit 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getreu seinem Leitsatz Making the world a healthier place in 130 Ländern aktiv.