Vom Wasser angetrieben, vom Ehrgeiz geleitet

Dank politischem Geschick erhielt Jonas Sandoz die Konzession, um in den Höhlen am Col-des-Roches Mühlen zu betreiben. Diese baute er erfolgreich aus – doch dann kam er in Zahlungsschwierigkeiten.

Zu dieser Zeit war das Recht zur Nutzung eines Wasserlaufs streng geregelt. Um eine Mühle zu bauen oder zu betreiben, benötigte man eine Genehmigung vom Staatsrat, der das Fürstentum Neuenburg im Auftrag der Familie Orléans-Longueville regierte. Im Gegenzug verpflichtete sich der Mühlenbesitzer zur Zahlung eines Zinses, der nach der Anzahl der Maschinen und der voraussichtlichen Rentabilität seiner Mühle berechnet wurde.

Die Mühle flussabwärts in Richtung Westen zu verlegen, brachte sie an einen viel geeigneteren, wenn auch unwahrscheinlichen Ort: die Höhle vom Col-des-Roches. Mehr als 20 Meter unter dem Erdboden hatte die Natur diese Höhlen gegraben. Das Wasser aus dem Tal von Le Locle sammelt sich dort und fällt etwa 10 Meter in die Tiefe. Ein idealer Ort, um Wasserkraft zu erzeugen. Allerdings musste dafür jahrzehntelang unterirdisch in der Kälte, Feuchtigkeit und Dunkelheit gearbeitet werden.

Angesichts der Ansprüche von Jonas Sandoz bereiten sie sich darauf vor, ihre Rechte zu verteidigen. Doch der Kampf ist ungleich: Jonas Sandoz verfügte als Steuerverwalter des Bezirks Montagnes neuchâteloises und späterer Statthalter am Gerichtshof von Le Locle (1678) über prestigeträchtige Ämter. Darüber hinaus war er ein starker, autoritärer und streitsüchtiger Charakter, der nichts lieber tat, als zu schikanieren und im Laufe seines Lebens zahlreiche Prozesse führte. Am 2. August 1660 erteilte ihm der Staatsrat die Konzession für den Bied ab dem Ausgang von Le Locle – also die Summe der Konzessionen von 1549 und 1652 – sowie das Recht, vier Räderwerke für Getreidemühlen sowie zwei für Öl- und Dreschmühlen zu bauen. Die Gründer der Mühle mussten gehen, erhielten aber eine finanzielle Entschädigung.

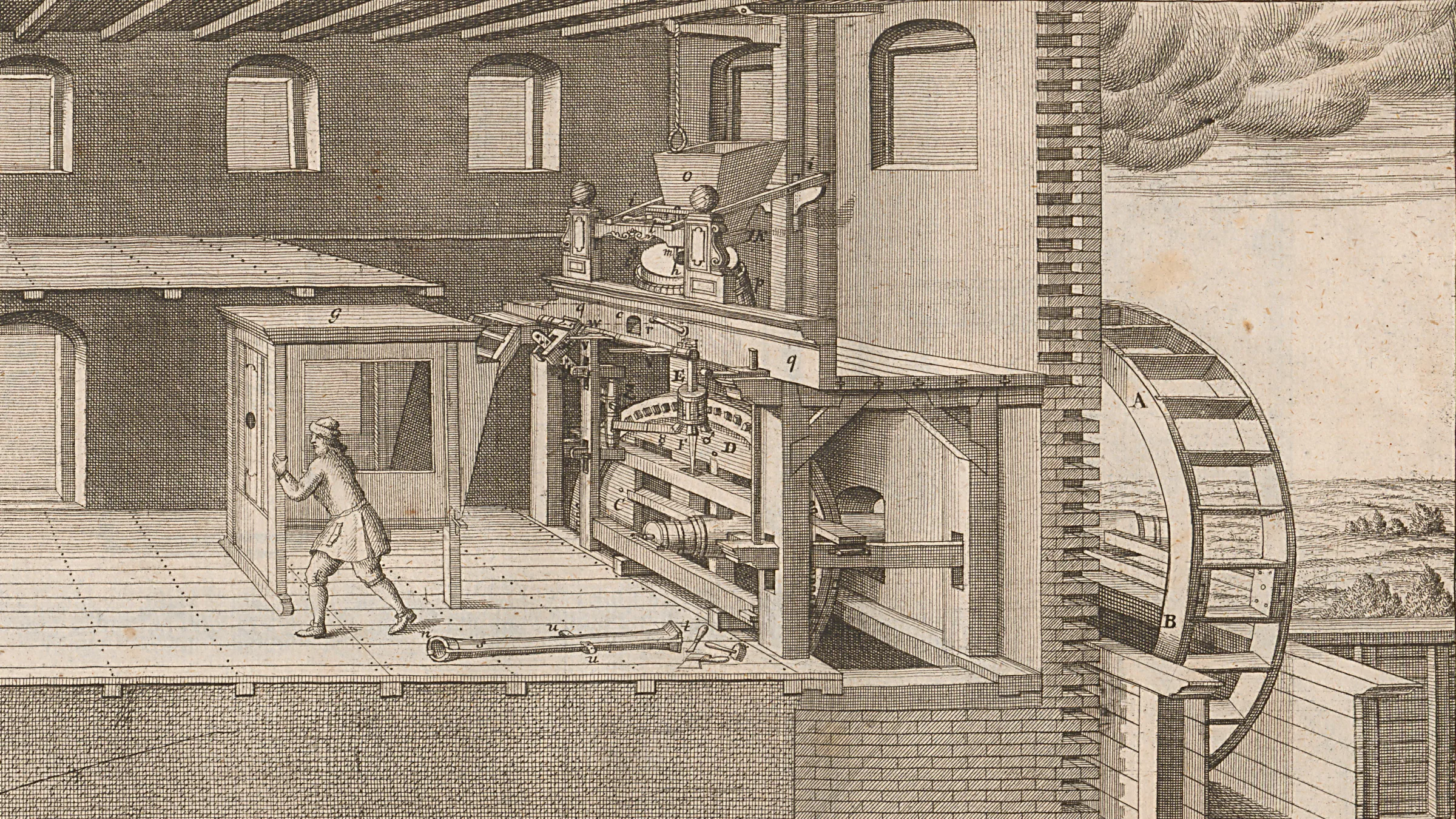

Am Col-des-Roches hingegen war seine Arbeit höchst erfolgreich. Er installierte fünf Wasserräder in der Höhle – weniger als die sechs, auf die er gemäss seiner Konzession Anspruch hatte. Die Höhle liess er ausgraben, um Hohlräume für die Räder zu schaffen, aber auch Kanäle, damit das Wasser von einem Rad zum anderen fliessen konnte sowie Durchgänge und Treppen für die Arbeiter. Eine gigantische Arbeit, die mit einfachen Mitteln durchgeführt und angeblich bereits nach drei Jahren abgeschlossen wurde. Im Februar 1663 gewährte der Staatsrat Jonas Sandoz in Anerkennung «der grossen Arbeit und der grossen Kosten, die er für den Bau der genannten Räder aufgewendet hat» die Erlaubnis, alle Maschinen, die er für erforderlich hielt, zu installieren und mit seinen Wasserrädern zu betreiben. Eine erstaunliche Grosszügigkeit, wurden doch üblicherweise in einer Konzession die erlaubten Maschinen genau beschrieben und der Zins in Abhängigkeit vom Ertrag der Mühle festgelegt.

Die neuen Besitzer nahmen immer wieder Verbesserungen an den Mühlen vor. Um 1830 wurden die Mühlen oberirdisch installiert, so dass in der Höhle nur noch die Wasserräder standen. Im Jahr 1845 wurde ein grosses Gebäude errichtet, in dem modernere, sogenannt englische Mühlen untergebracht wurden. Zwei Turbinen ersetzten 1854 die Wasserräder. Ende des 19. Jahrhunderts machte die Einführung der Elektrizität die Wasserkraftnutzung überflüssig. Die Mühlen wurden stillgelegt und die Gebäude ab 1899 dem Grenzschlachthof Col-des-Roches zugeteilt. Nach dessen Schliessung im Jahr 1966 wurde die Anlage restauriert und 1987 für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.