Die Erlacherhof-Verschwörung

Aufmüpfige Patrizier, Munition im Rathaus, eine Verhaftungswelle und ein umstrittener Prozess – die Erlacherhof-Verschwörung von 1832 war ein Wendepunkt in der Geschichte des Kantons Bern.

Politische Machtverschiebung

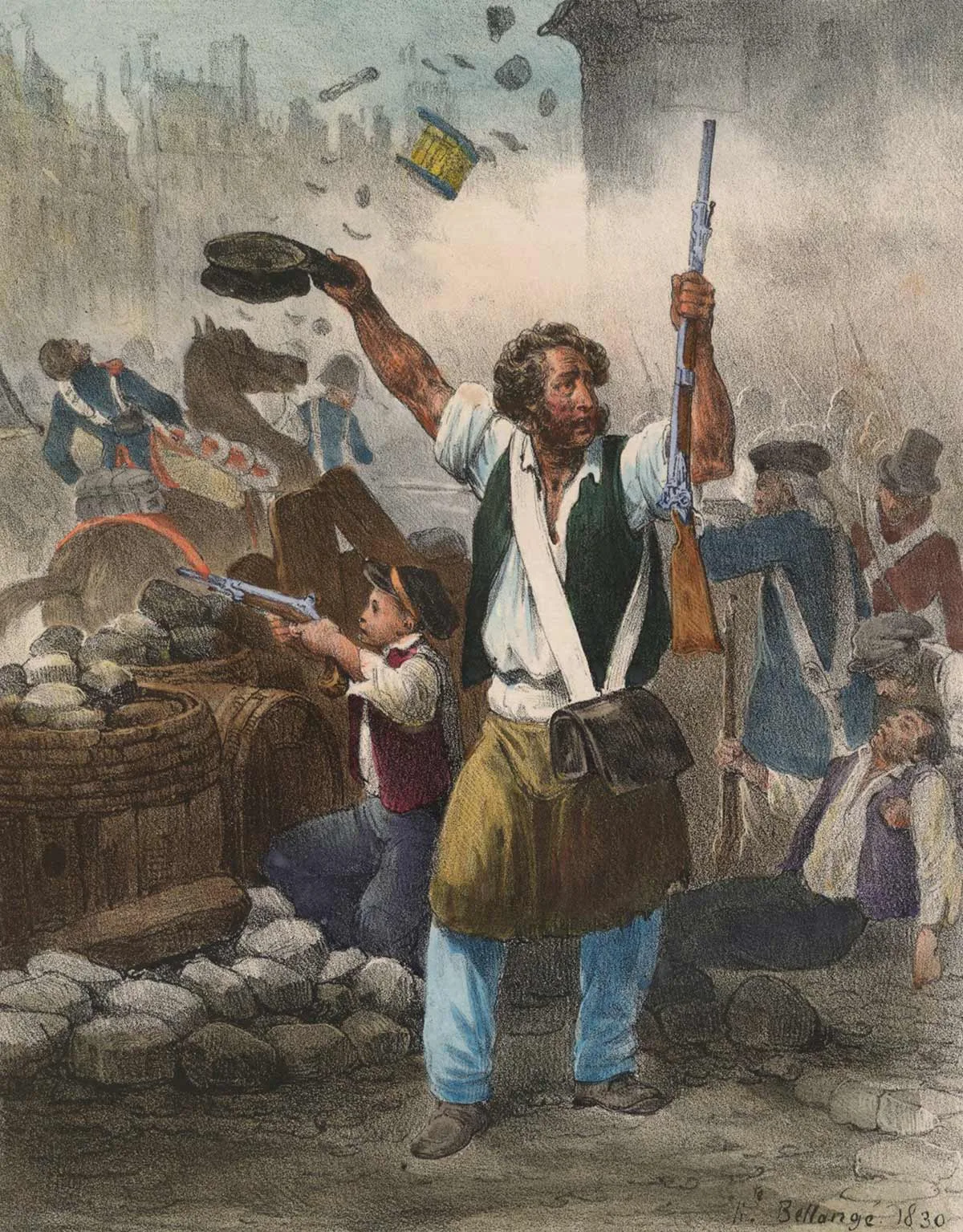

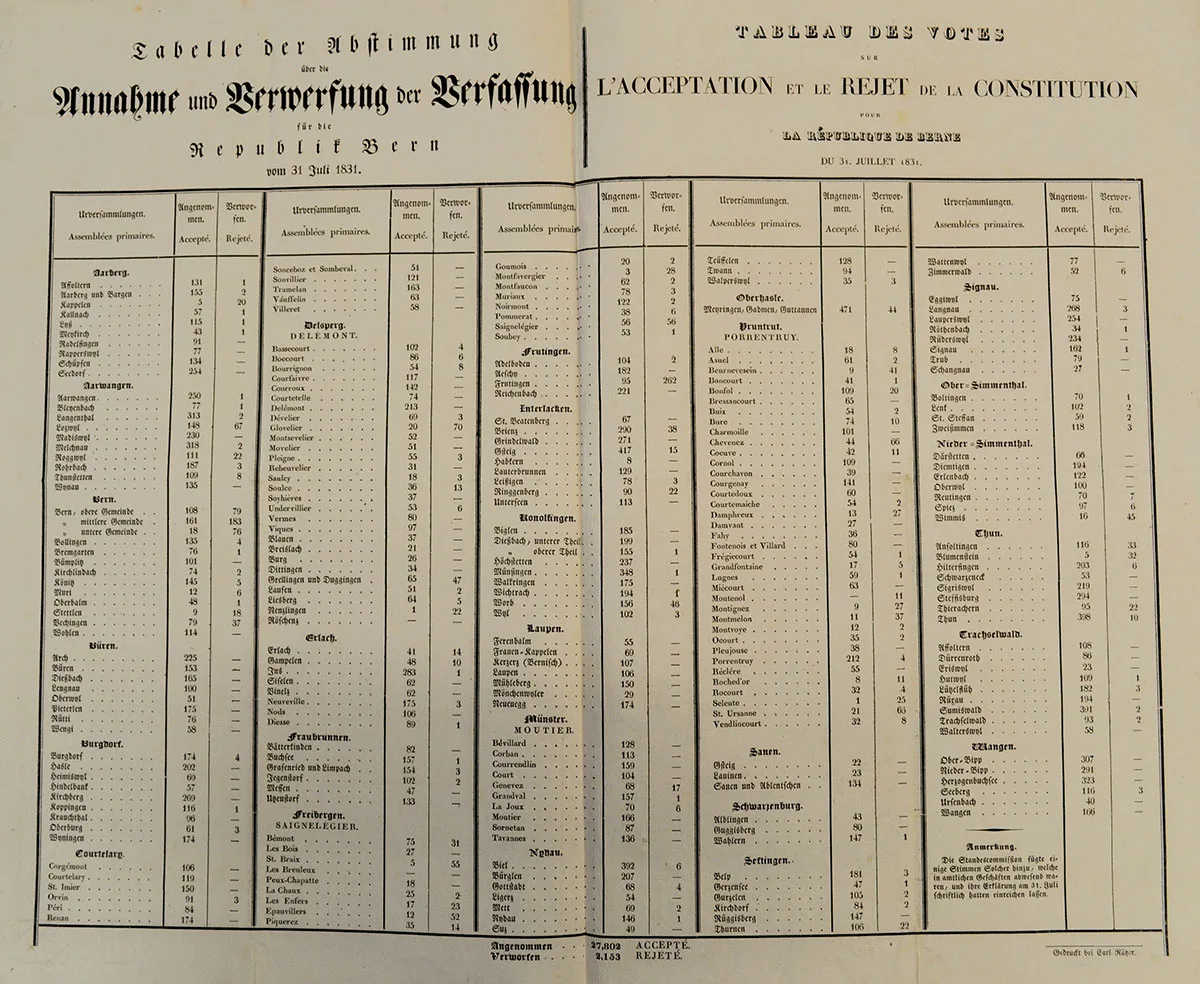

In den 1830er-Jahren verschob sich die Macht in den Kantonen mit einer liberalen Verfassung: von den Burger- zu den Einwohnergemeinden. Die städtischen Eliten verloren dadurch ihre Herrschaft über die Landschaft. So auch in Bern, wo im ganzen Kanton Einwohnergemeinden entstanden. Doch die alten Eliten kämpften für den Erhalt der Bürgergemeinden und deren Macht und Reichtum. Es kam zu einer Zweiteilung, welche bis heute besteht.

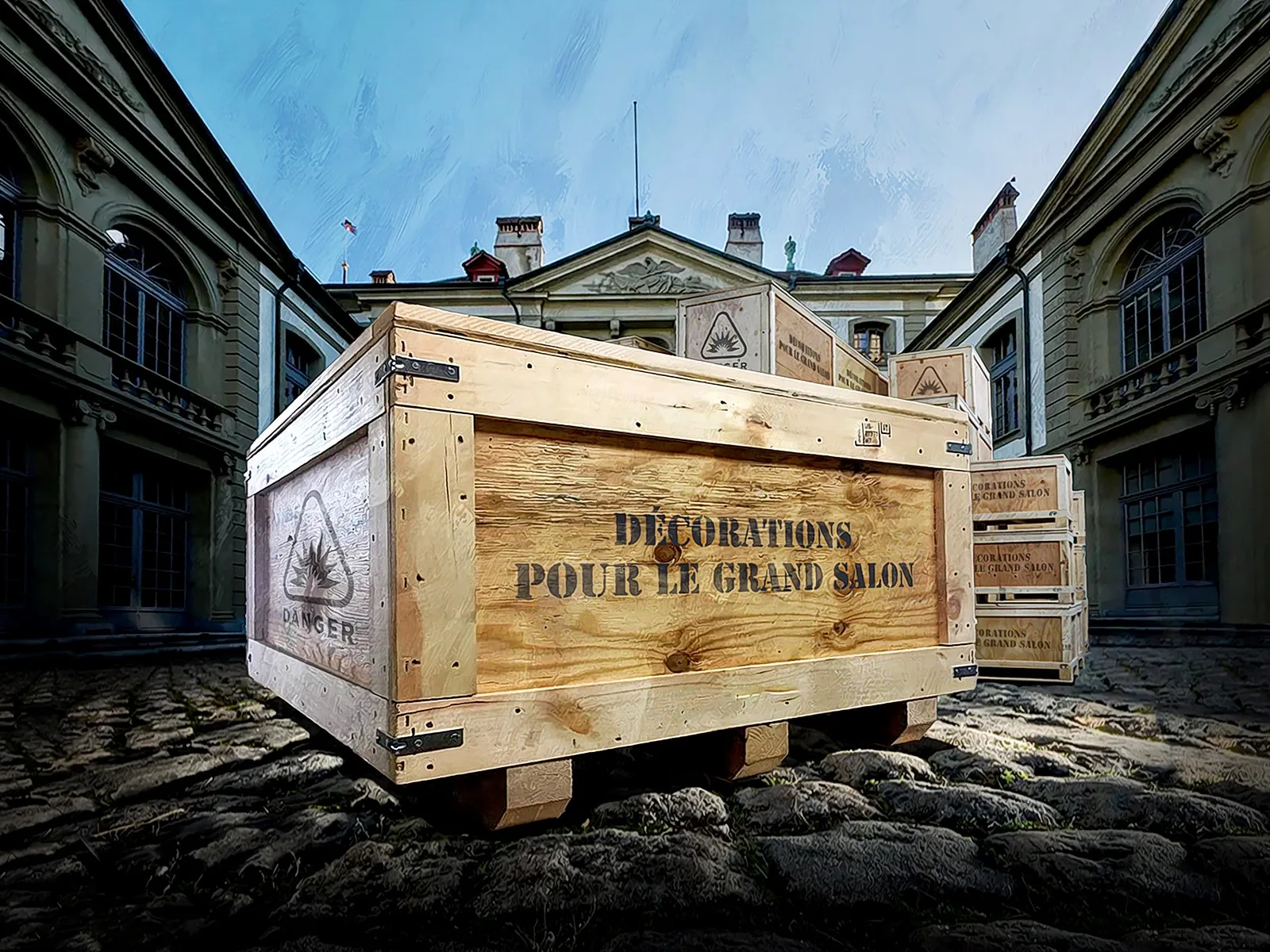

Mit der Beschaffung der Waffen wurde Karl von Lentulus beauftragt. Der 26-jährige Berner Hauptmann hatte bis 1830 in französischen Diensten gestanden, verfügte also über langjährige militärische Erfahrung und ein grosses militärisches Netzwerk. Durch die Auflösung der Schweizer Regimenter in den Niederlanden und die Entlassung der Truppen in französischen Diensten nach der Julirevolution gab es viele unbeschäftigte Soldaten. Im Sommer 1832 begann von Lentulus Versammlungen zu organisieren, bei denen aktiv für den Beitritt zur neuen Patrizier-Bürgerwache geworben wurde. Der Kanton Bern schien auf direktem Weg in einen Bürgerkrieg zu schlittern.

Die Lagerung der Munition blieb kein gut gehütetes Geheimnis. Schon bald verbreiteten sich in den Gassen Berns Gerüchte über Umsturzvorbereitungen im Erlacherhof. Von einsatzbereiten Soldaten, Gewehren und Kanonen war die Rede. Dies veranlasste die Kantonsregierung Ende August zum aktiven Eingreifen. In aller Eile wurden 200 Freiwillige rekrutiert und in die Stadt Bern beordert. Weitere Truppen, ausgerüstet mit Kanonen, wurden nach Burgdorf, Biel, Thun und Interlaken verlegt. Im ganzen Kanton kam es zu Verhaftungen: Werber und Angeworbene der Patriziertruppe, fast 300 Personen, wurden inhaftiert.

Auch gegen von Lentulus wurde ein Haftbefehl erlassen. Doch er konnte ins Ausland fliehen. Währenddessen wurde in der Stadt Bern eine Scharfschützenabteilung beauftragt, den Erlacherhof zu durchsuchen. Die versteckten Patronen wurden laut Bericht des verantwortlichen Offiziers in der Seitenmauer neben dem Bubenbergtor gefunden. Am 3. September 1832 wurden die Mitglieder der Siebnerkommission verhaftet. Die Anklage lautete Hochverrat.

Gewaltentrennung ausgehebelt

Die Untersuchungen zogen sich über Monate hin, was der Regierung ermöglichte, das Obergericht mit regierungstreuen Personen zu besetzen. Ein erstes Urteil von 1837 wurde nicht vollstreckt, da es als zu milde galt. Erst im Dezember 1839 fällte das Obergericht endgültige Urteile: 86 Personen wurden freigesprochen, 207 erhielten Geld- oder Gefängnisstrafen von bis zu zehn Jahren. Von der Siebnerkommission waren sechs Mitglieder verblieben. Emanuel von Fischer und Karl Tscharner wurden zu zwei Jahren Haft verurteilt, die übrigen zu einem Jahr. Für die prominenten Häftlinge wurde das Schloss Thorberg als Gefängnis hergerichtet – die Kosten für Unterkunft und Verpflegung mussten sie selbst tragen.

Die Erlacherhof-Verschwörung brach den Einfluss des Patriziats im Kanton Bern endgültig und eröffnete den Weg zu einem demokratischeren politischen System. Gleichzeitig beeinflusste sie die Reformbewegungen in anderen Kantonen.