Schweizer Monsterjäger

Was verbindet ein Luzerner Waisenkind mit einem Westschweizer Geologen? Die Faszination für rätselhafte Geschöpfe. René Dahinden und François de Loys hinterliessen ihre Spuren in der Kryptozoologie.

Über Schweden nach Kanada

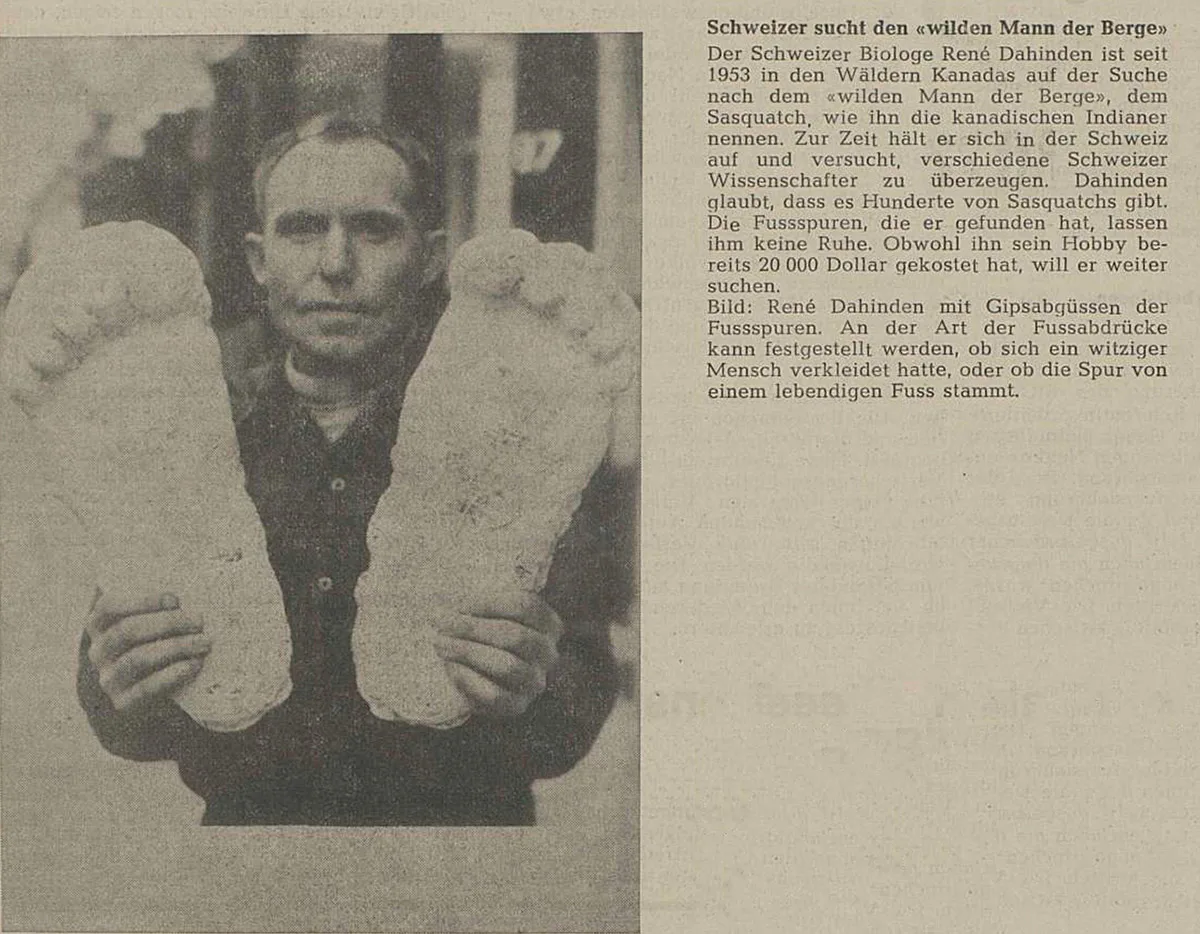

Der junge Mann zog durch Europa und arbeitete in unterschiedlichsten Berufen. In Schweden lernte er 1952 Wanja Twan, seine spätere Frau, kennen. Nur wenige Monate später entschied sich René, nach Kanada auszuwandern, wo er zunächst auf einer Farm in der Nähe von Calgary arbeitete. Dort hörte er erstmals von der Legende des Yetis und von Berichten über ähnliche Kreaturen in British Columbia. Diese Geschichten weckten seine Neugier und legten den Grundstein für sein lebenslanges Interesse an der Suche nach dem Sasquatch, wie der kanadische Bigfoot genannt wird.

Expedition in Venezuela

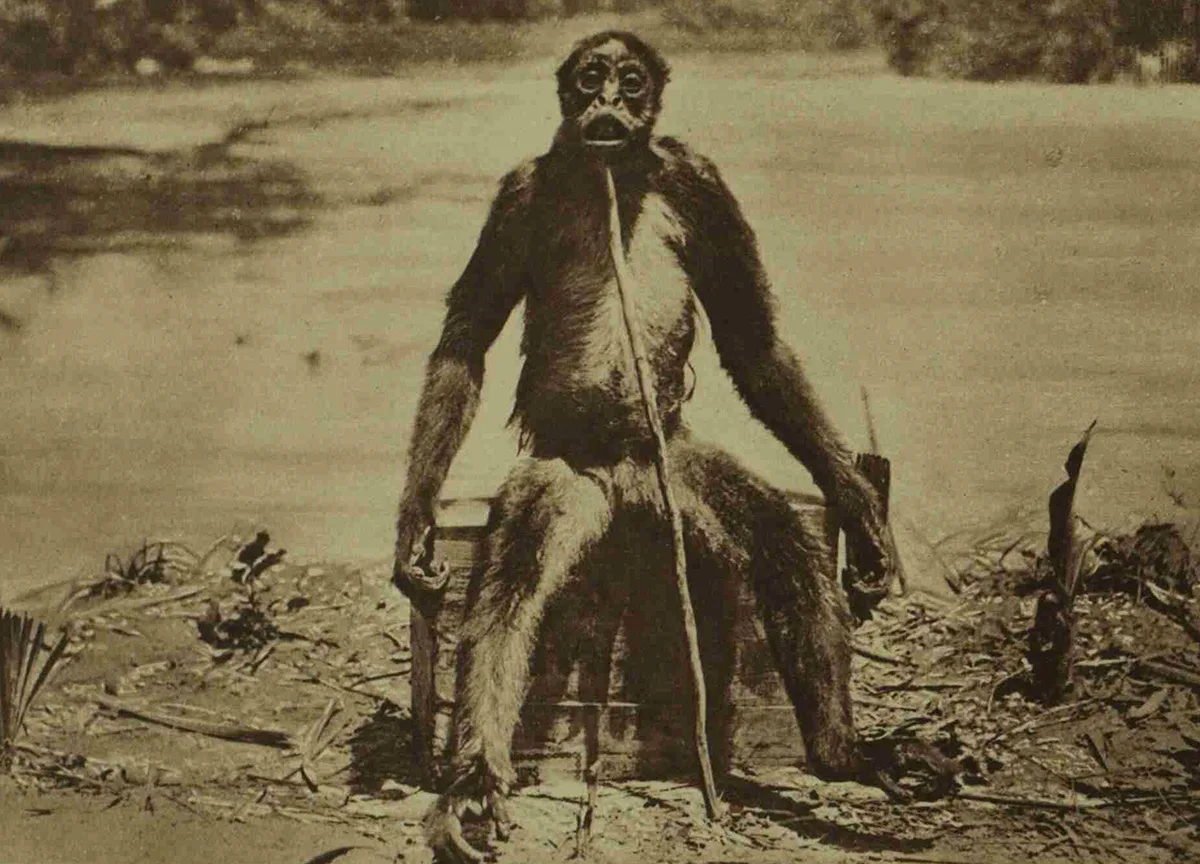

1920, während einer Expedition in die abgelegene Río-Tarra-Region, stiess François de Loys angeblich auf zwei seltsame Tiere. Er berichtete, am Ufer des Río Tarra zwei grosse, rötlich behaarte Affen entdeckt zu haben. Bemerkenswert war, dass die Tiere aufrecht gingen. Sie näherten sich der Expedition, jedoch sichtlich gereizt, schrien laut, fuchtelten mit den Armen und warfen ihren eigenen Kot auf die verängstigten Männer, wie de Loys später zu Protokoll gab. In ihrer Not entschieden sich die Expeditionsteilnehmer, auf die Affen zu schiessen, und töteten dabei das Weibchen.

De Loys machte ein Foto des getöteten Tieres: Auf der Aufnahme ist ein toter Affe zu sehen, der auf einer Transportkiste sitzt, während sein ungewöhnlich entstellter Kopf auf einem Ast ruht. Das Bild des sogenannten Ameranthropoides loysi sorgte für Kontroversen.

Auf der anderen Seite standen zahlreiche prominente Zoologen, darunter der US-Primatologe Philip Hershkovitz, der de Loys’ Entdeckung vehement ablehnte. Hershkovitz, der das Gebiet des Río Tarra kannte, konnte keine Hinweise auf die Existenz eines solchen Affen finden und bezeichnete den Fund als Betrug. Er kritisierte de Loys als unzuverlässigen Wissenschaftler und behauptete, dass die Entdeckung lediglich auf einem Missverständnis mit einer bekannten lokalen Affenart oder einer präparierten Täuschung beruhte.

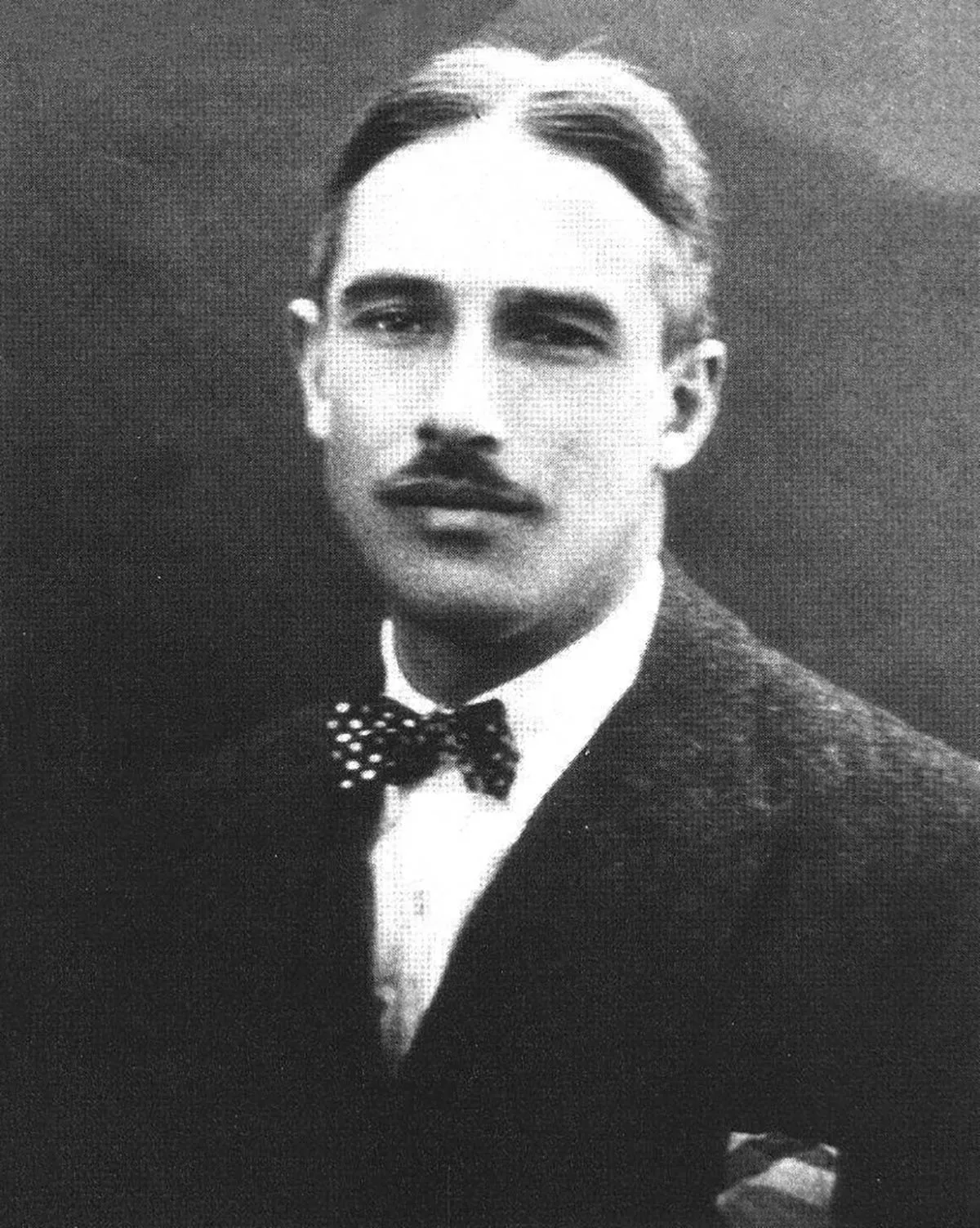

Welche Geschichte nun stimmt, wird wohl nie geklärt werden. Nach seinem Abenteuer in Venezuela setzte de Loys seine Arbeit als Geologe fort und machte in der Ölindustrie Karriere, insbesondere bei der Turkish Petroleum Company. Er war viele Jahre im Nahen Osten tätig, bis er dort 1935 an den Folgen einer Krankheit starb.

Die Schweizer René Dahinden und François de Loys haben ihre Spuren in der Kryptozoologie hinterlassen. Die wohl prägendste Figur war aber Bernard Heuvelmans (1916-2001). Er gilt als Vater dieser Pseudowissenschaft und hat 1999 seinen gesamten Nachlass dem Naturéum in Lausanne vermacht, wo er in einem grossen Archiv gelagert wird.