Die «Aktion Trump»

Im Sommer 1940 versuchte der deutsche Presseattaché Georg Trump, kritische Stimmen in der Schweizer Presse zum Schweigen zu bringen. Die Chefredaktoren wehrten sich und gerieten damit zwischen die Fronten von Neutralität und Anpassung.

Chefredator Hermann Odermatt gab den Autor des Artikels nicht preis. e-newspaperarchives / e-newspaperarchives

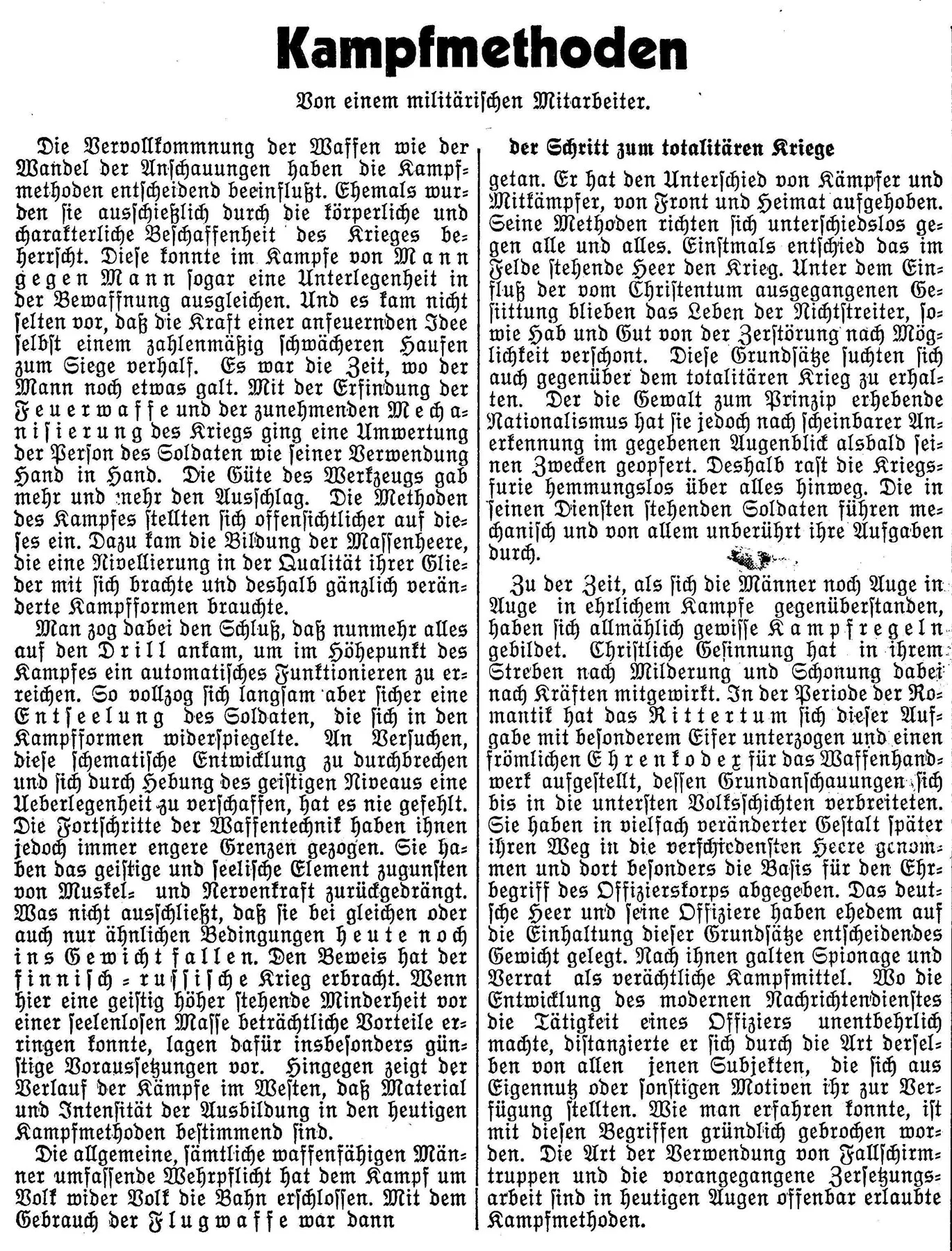

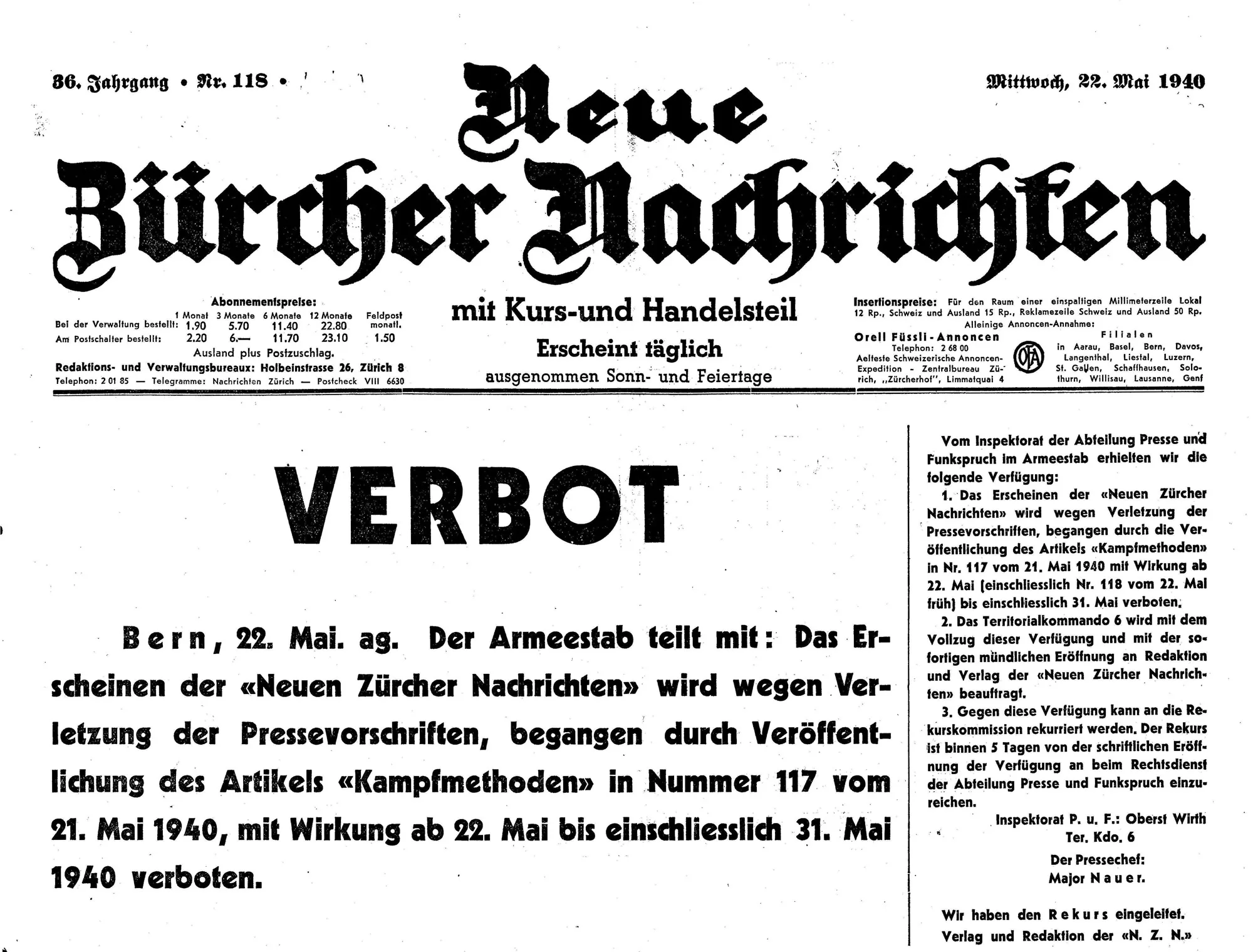

So weit kommt es nicht. Die Abteilung Presse und Funkspruch (APF), die Schweizer Zensurbehörde während des Zweiten Weltkriegs, stellt das Erscheinen der Neuen Zürcher Nachrichten für zehn Tage ganz ein. Sie beruft sich auf ihre Kompetenz, Massnahmen zu ergreifen, wenn das Verhältnis zu den Nachbarstaaten gefährdet werden könnte. Angriffe gegen eine fremde Armee, wie sie die katholisch-konservative Tageszeitung publiziert habe, seien in der Schweiz nicht erlaubt, bekräftigt dann auch Bundespräsident Marcel Pilet-Golaz.

Die gegen die Zeitung verhängte Massnahme ist eine der schwersten, die je ergriffen wurde. Sie ist aber längst nicht die einzige. Um diplomatische Verstimmungen zu vermeiden, geht die APF immer wieder gegen Zeitungen vor, noch bevor die deutsche Gesandtschaft Klagen vorgebracht hat. Die Erklärung, man habe die beanstandeten Zeitungen bereits selbst gemassregelt, soll die mit ihren militärischen Erfolgen immer aggressiver auftretenden deutschen Nachbarn beruhigen. Die Schweizer Behörden vermitteln damit aber auch den Eindruck, die Klagen seien berechtigt. Die deutsche Führung vertritt die Haltung, ein neutrales Land müsse eine «neutrale» Berichterstattung haben. Obschon dies dem Schweizer Verständnis von Pressefreiheit widerspricht, werden deutschlandkritische Artikel regelmässig sanktioniert. Als die Basler National-Zeitung nach der Eroberung Polens im November 1939 einen Friedensschluss als «geradezu katastrophale Anerkennung der über Verträge und Völkerrecht brutal hinwegschreitenden Gewaltpolitik» bezeichnet, wirft ihr der Chef der APF vor, Propagandablatt der Westmächte zu sein und mit ihrer Positionierung die Schweiz zu gefährden. Würde sie sich nicht ändern, müsse man Massnahmen bis hin zum Verbot in Betracht ziehen.

Chefredaktoren wehren sich

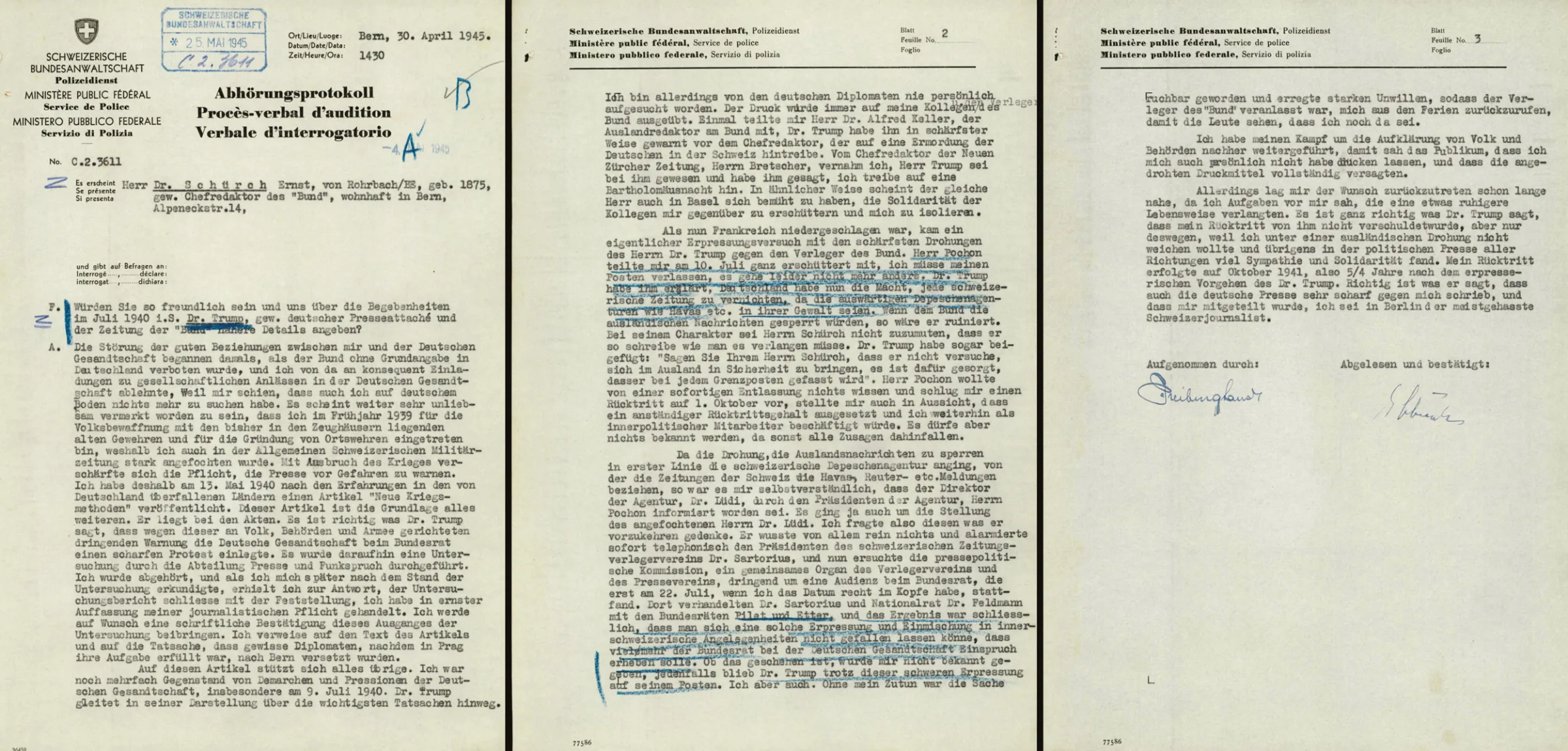

Der Bund ist für Trump von den grossen liberalen Tageszeitungen am einfachsten beeinflussbar, hat er doch einen alleinigen Verlagsinhaber – Pochon – den es zu überzeugen gilt. Bei der NZZ und den Basler Nachrichten, deren Chefredaktoren ebenfalls ins Visier der deutschen Gesandschaft geraten, sind die Besitzverhältnisse komplizierter. Klar ist: Die Nationalsozialisten wollen nach der Niederlage Frankreichs Journalisten, die sich in den vergangenen Monaten negativ über sie geäussert haben – «stark von der Vergangenheit belastete Redaktoren», so Trump – mundtot machen.

Schürch ist über Trumps Einmischung empört und nennt sie eine «ausländische Erpressung übelster Art». Zum Ärger von Pochon informiert er Rudolf Lüdi, den Direktor der Schweizerischen Depeschenagentur – auch bei ihr hatte Trump personelle Änderungen gefordert. Lüdi erstattet wiederum Karl Sartorius Bericht, dem Herausgeber der Basler Nachrichten und Präsidenten des schweizerischen Zeitungsverlegerverbands. Dieser wendet sich in Bern an die Nationalräte und Redaktoren Theodor Gut und Markus Feldmann. Einig sind sich alle, dass es um viel mehr geht als um eine unerlaubte Einmischung in innere Angelegenheiten. Prinzipielle, pressepolitische und staatspolitische Grundsätze stehen auf dem Spiel. Der spätere Bundesrat Feldmann notiert in sein Tagebuch: «Der Kampf um die entscheidenden Stellen unserer inneren Freiheit beginnt.»

Die Gerüchte um eine Absetzung Schürchs als Chefredaktor verbreiten sich rasant und weiten sich aus. Auch Willy Bretscher von der NZZ und Albert Oeri von den Basler Nachrichten seien im Visier der Deutschen. Sartorius verlangt entschieden die Intervention des Bundesrats zum Schutz der Schweizer Presse. Schürch, Oeri und Bretscher treffen sich zur Absprache und am 24. Juli schreibt Oeri einen fünfseitigen Brief an Bundespräsident Pilet-Golaz mit Kopie an alle Bundesräte, in dem er sich vehement für die Pressefreiheit einsetzt und die Unterdrückung der öffentlichen Meinung in der Schweiz durch die Behörden anprangert.

Unabhängigkeit, Neutralität und Anpassung

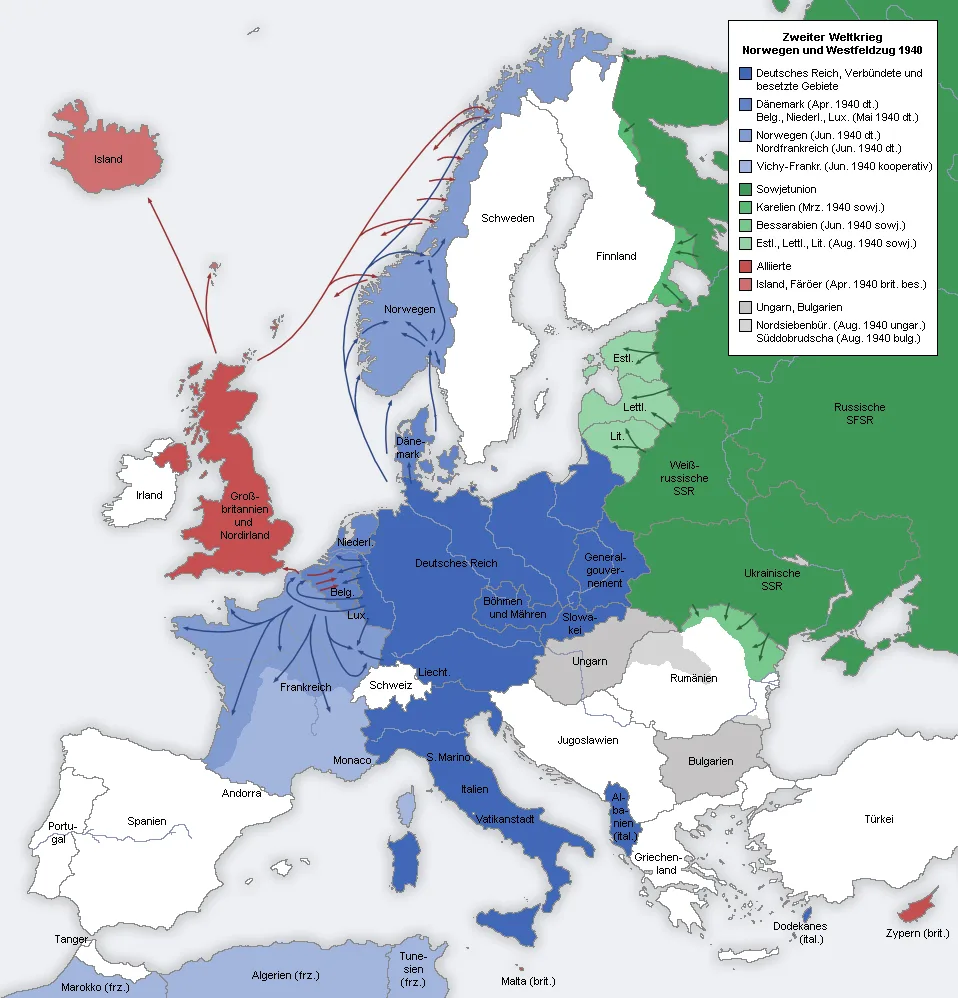

Die Bedrohung der Schweiz ist im Sommer 1940 sehr real. Jeden Moment rechnet man mit einem deutschen Einmarsch. Oeri, der in Riehen unmittelbar an der deutschen Grenze lebt, hätte die Rache der Nationalsozialisten als erster zu spüren bekommen. Bretscher und Schürch wären ihr ebenso wenig entgangen. Über Schürch, den die deutsche Gesandtschaft in Bern als «grössten Hetzer der Schweiz» bezeichnet hat, machte Trump bereits früh die Bemerkung, er müsse gar nicht versuchen, sich ins Ausland abzusetzen, es sei dafür gesorgt, dass man ihn an den Grenzen verhafte.

Die Eingabe der Zweihundert

Der Historiker Georg Kreis hat die Geschehnisse um die «Aktion Trump» 1973 akribisch nachgezeichnet. Trump sei für die, die sich gegen ihn wandten und die, die sich von ihm einschüchtern liessen, mehr als nur ein anmassend gewordener Beamter gewesen, schrieb er. «Mit seinen Zukunftsvisionen, seinen Umbesetzungsvorschlägen, seinen Drohungen war er gleichsam die Verkörperung der Gefahr, in der sich das Land damals befand.»

Dass es 1940 in der Schweiz Menschen gab, die unbeirrt für eine unabhängige Presse und gegen die Anpassung an den Faschismus einstanden, wurde in der Schweiz bald weitherum als identitätsstiftend gesehen. «Ihre Stimme war die Stimme des Rechts, auf die man in der Welt gehört hat», hiess es kurz nach Kriegsende über Albert Oeri anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Universität Basel. «Und so war es oft Ihnen zu danken, dass die Stimme der Schweiz als die Stimme des Rechts in der Welt gehört wurde.» Wie viele politische Entscheidungsträger die Stimmen von Oeri, Bretscher, Schürch und weiteren gern zum Verstummen gebracht hätten, ging in der Nachkriegszeit bald und gern vergessen.