Die Flucht der Grafen durch die Schweiz

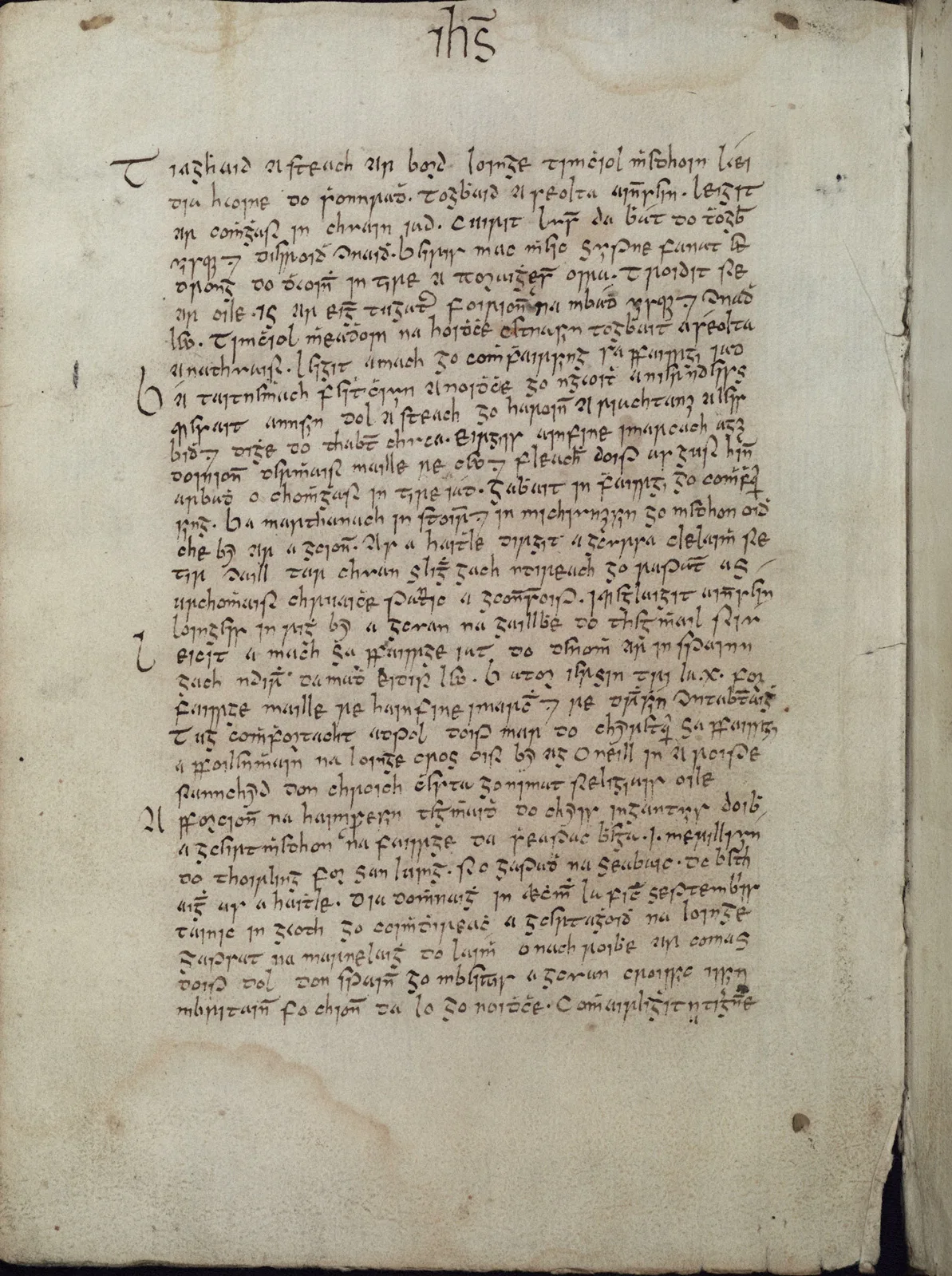

Am 14. September 1607 verliess eine Gruppe namhafter irischer Adliger die Provinz Ulster, um ins europäische Exil zu segeln. Unter ihnen waren der Graf von Tyrone Hugh O’Neill, der Graf von Tyrconnell Rory O’Donnell und der Schreiber Tadhg Óg Ó Cianáin. Ó Cianáins Reisetagebuch gibt faszinierende Einblicke in die Schweiz der Frühen Neuzeit und zeugt von den positiven Eindrücken der Exilierten auf ihrer Reise durch die Schweiz.

«... Basel, eine herrliche, starke, alte und bemerkenswerte Stadt ... Im Herzen derselben führet eine vortreffliche Brücke, die Mittelbrücke genannt, über den Fluss ... Die es bewohnen und besetzen, dieselben sind Ketzer. Inmitten der Stadt stehet eine sehr grosse Kirche, das Basler Münster genannt, in welcher man Bilder und Gemälde Luthers, Calvins und vieler anderer böser, gottloser Schriftsteller findet … Allein dieselbe ist der Hauptzugang zum Lande der Schweizer, welches Helvetia genannt wird.»

Ó Cianáin empfand die ländliche Schweiz zwischen Liestal und Sursee sowohl als bezaubernd als auch der Erwähnung wert, insbesondere im Vergleich mit dem seiner Wälder beraubten Irland. Die Exilierten legten die fünf Leugen nach Sursee weiter in raschem Tempo zurück. Dabei kamen sie an der befestigten Stadt Olten an der Aare vorbei, die Ó Cianáin mit dem Rhein verwechselte, und zogen über Zofingen weiter.

Am 16. März 1608 erreichten die Reisenden von Sursee kommend Luzern. Als Glaubensgenossinnen und Glaubensgenossen wurden Ó Cianáin und die Irinnen und Iren an der Kappellbrücke mit grosser Herzlichkeit begrüsst. Die Häuser von Luzern versetzten die Irinnen und Iren mit ihrer Schönheit in Entzücken, aber Ó Cianáin liess erneut an geografischer Orientierung missen und hielt auch die Reuss für den Rhein.

![In Luzern ritten die Exilierten über die Kappellbrücke. Ó Cianáin merkte an: «[Wir] überquerten den Rhein bei einer sehr langen Brücke, welche über die ganze Länge hinweg mit einem vortrefflichen Dach versehen war ...»](https://blog.nationalmuseum.ch/app/uploads/irische-grafen-luzern.webp)

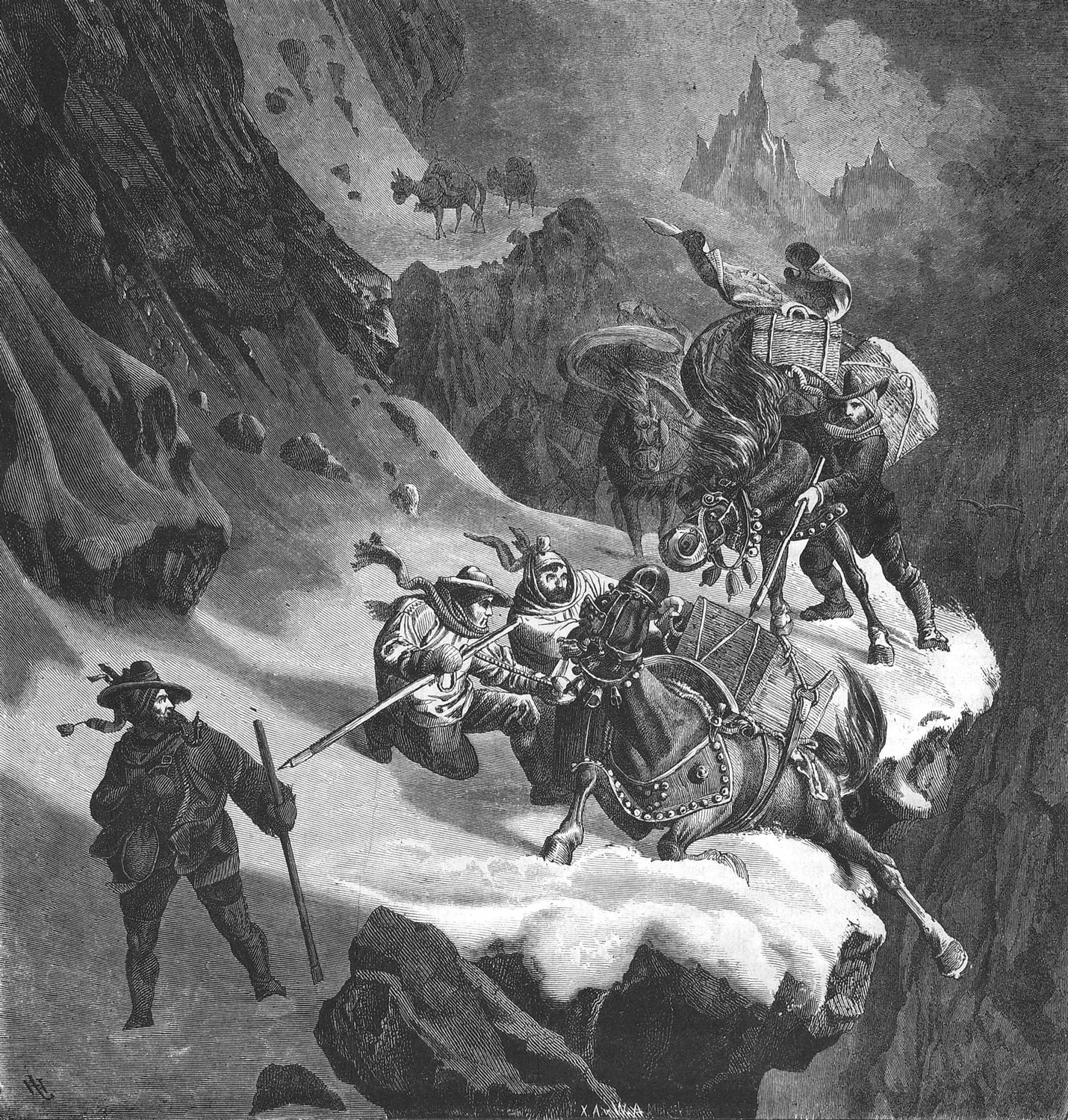

Am 17. März 1608 machten sich die Irinnen und Iren auf den Weg zum Gotthardpass. Der Tag fiel mit dem St.-Patricks-Tag zusammen, einem Feiertag, der traditionell mit grossem Prunk und Festlichkeiten gefeiert wurde. Er brachte ihnen bei der Querung der Teufelsbrücke aber kein Glück. Die winterlichen Bedingungen führten dazu, dass eines von O’Neills Pferden ausrutschte und in die Schöllenenschlucht fiel, was einen grossen finanziellen Verlust zur Folge hatte:

«Eines der Pferde O’Neills, welches einen Teil seines Geldes, etwa 125 Pfund, trug, stürzte von der hohen, gefrornen und verschneiten Klippe, welche vor der Brücke lag. Grosse Mühe ward angewendet, allein das Pferd wieder hinaufzubringen ... Am folgenden Tage zog der Graf [O’Donnell] über die Alpen weiter. O’Neill aber verweilte ... Er sandte einige seiner Leute aus, abermals nach dem Geld zu suchen. Obgleich sie grosse Mühsal erduldeten, blieben ihre Anstrengungen vergeblich ...»

Obwohl die Irinnen und Iren die Schweiz in nur einer Woche durchquert hatten, geht aus dem Tagebuch von Ó Cianáin klar hervor, dass die Exilierten abgesehen von den schlechten Strassen stark von den Besonderheiten der alten Eidgenossenschaft beeindruckt waren:

[Wir] hatten sechsundvierzig Leugen durch das Land der Schweizer zurückgelegt … Dasselbe war stark, wohlbefestigt, uneben, gebirgig und weitläufig, [gleichwohl] mit schlechten Wegen versehen …

«... An und für sich bilden sie einen seltsamen, bemerkenswerten und eigentümlichen Staat. Jedes Jahr wählen sie ein System zur Regierung des Landes ... Die Hälfte von ihnen sind Katholiken, die andere Hälfte Ketzer, und durch Übereinkunft und hohe Eide sind sie einander verbunden zu gegenseitigem Schutze und zur Verteidigung gegen jeden Nachbarn in der Welt, der sich bemühen sollte, ihnen zu schaden oder sich ihnen entgegenzustellen, indem sie das öffentliche Wohl mit Mässigung und Angemessenheit aufrecht erhalten ...»

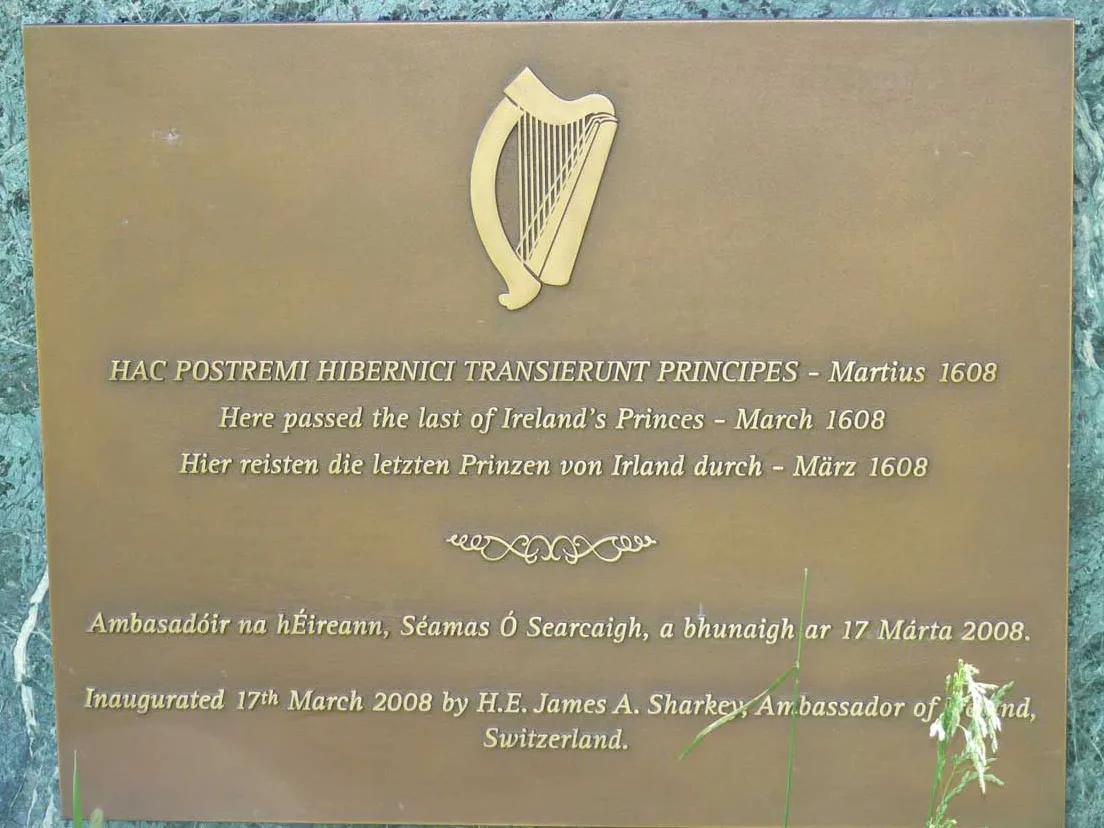

In der Nähe der Kolumbankirche in Andermatt erinnert ein Gedenkstein an die Irinnen und Iren, die durch die Schweiz reisten. kirchen-online.org / kirchen-online.org

«Man sagt von den Leuten dieses Landes, dass sie die gerechtesten, ehrbarsten und aufrichtigsten in der Welt seien und am treusten ihren Versprechen anhingen. Sie dulden weder Raub noch Mord in ihrem Lande, ohne sogleich Strafe darüber zu bringen. Aufgrund ihrer vollkommenen Ehre sind sie allein die Wächter der katholischen Könige und Fürsten Christi.»

Bei ihrer Ankunft in Mailand erfuhren Ó Cianáin und seine Lehnsherren, dass sie immer noch keinen Reiseschutzbrief von Spanien erhalten hatten. Nach mehreren Wochen in der Lombardei reisten sie nach Rom weiter, das sie am 29. April 1608 erreichten. Das warme Klima machte die Irinnen und Iren krank und viele von ihnen starben an Malaria: O’Donnell wurde drei Monate nach seiner Ankunft von einem Fieber dahingerafft; Ó Cianáin selber starb 1610 an schwacher Gesundheit. O’Neill plante wiederholt seine Rückkehr nach Irland, um sein Land wieder in Besitz zu nehmen, aber er starb 1616, bevor er seine Pläne verwirklichen konnte. Papst Paul V. gewährte den überlebenden irischen Adligen, die an Krankheiten litten und Mühe hatten, eine angemessene Unterkunft zu finden, widerwillig eine dürftige Pension. Die irischen Exilierten ersuchten weiter die politische und materielle Hilfe der Spanier, die ihnen aber nie gewährt wurde.

Ó Cianáins Tagebuch bietet einen fesselnden Einblick in die langwährenden Beziehungen zwischen der Schweiz und Irland, zeigt ihre frühneuzeitlichen Verbindungen auf und regt zu einem erneuten Interesse an der freundschaftlichen gemeinsamen Vergangenheit an. Von 1500 bis 1800 zog Kontinentaleuropa tausende von irischen Studierenden, Geistlichen, Soldaten und Händlern an, von denen viele in die Schweiz kamen, um zu studieren, zu arbeiten und ihren Glauben zu praktizieren. Ihre Erlebnisse stellen ein reiches historisches Erbe dar, das noch darauf wartet, erforscht und gewürdigt zu werden.