Ein bestechendes Accessoire

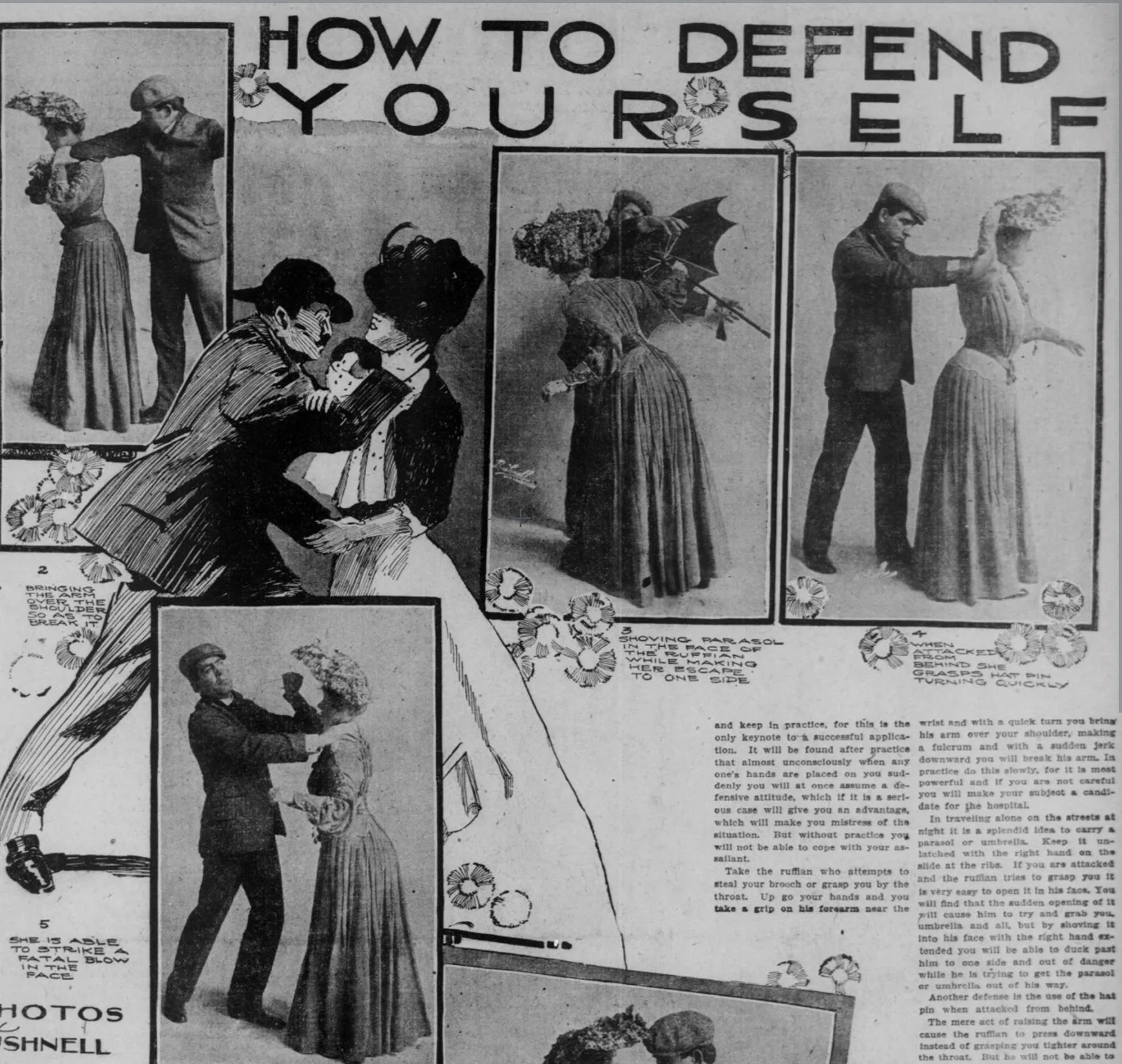

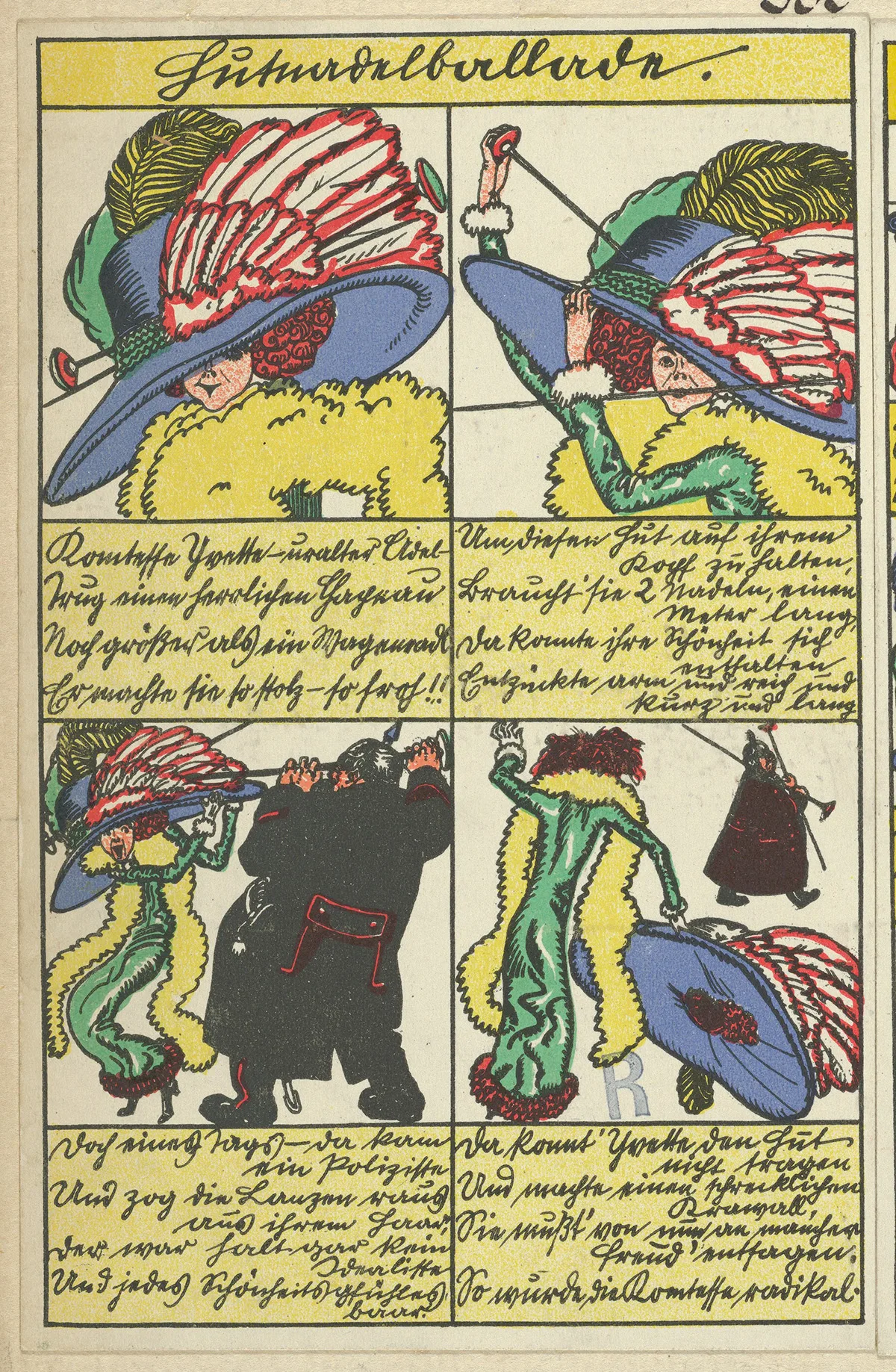

Hutnadeln hatten ihre Blütezeit zwischen 1890 und 1920, um die sogenannten «Wagenräder» auf dem Kopf zu halten. Während die Gestaltung der Hutnadeln individuelle Statements setzten konnte, ragten ihre Spitzen gefährlich aus dem Haar.

Charms, aber um 1900

Emanzipation am Hut

Ein spitzes Ende?

Accessoires. Objekte der Begierde

Accessoires waren schon immer mehr als blosse Dekoration: Hüte, Foulards, Handschuhe, Taschen und Schuhe spiegeln soziale, politische und religiöse Zugehörigkeiten, demonstrieren Macht und Status, schützen und formen den Körper oder stehen für modischen Fortschritt. Die Ausstellung zeigt anhand von Objekten aus der Sammlung des Schweizerischen Nationalmuseums, wie Accessoires vom gesellschaftlichen Wandel geprägt sind. Von den strikten Kleidervorschriften der frühen Neuzeit bis zum Spiel mit den Geschlechternormen der Gegenwart wirft die Ausstellung einen Blick auf Modegeschichte «von Kopf bis Fuss».