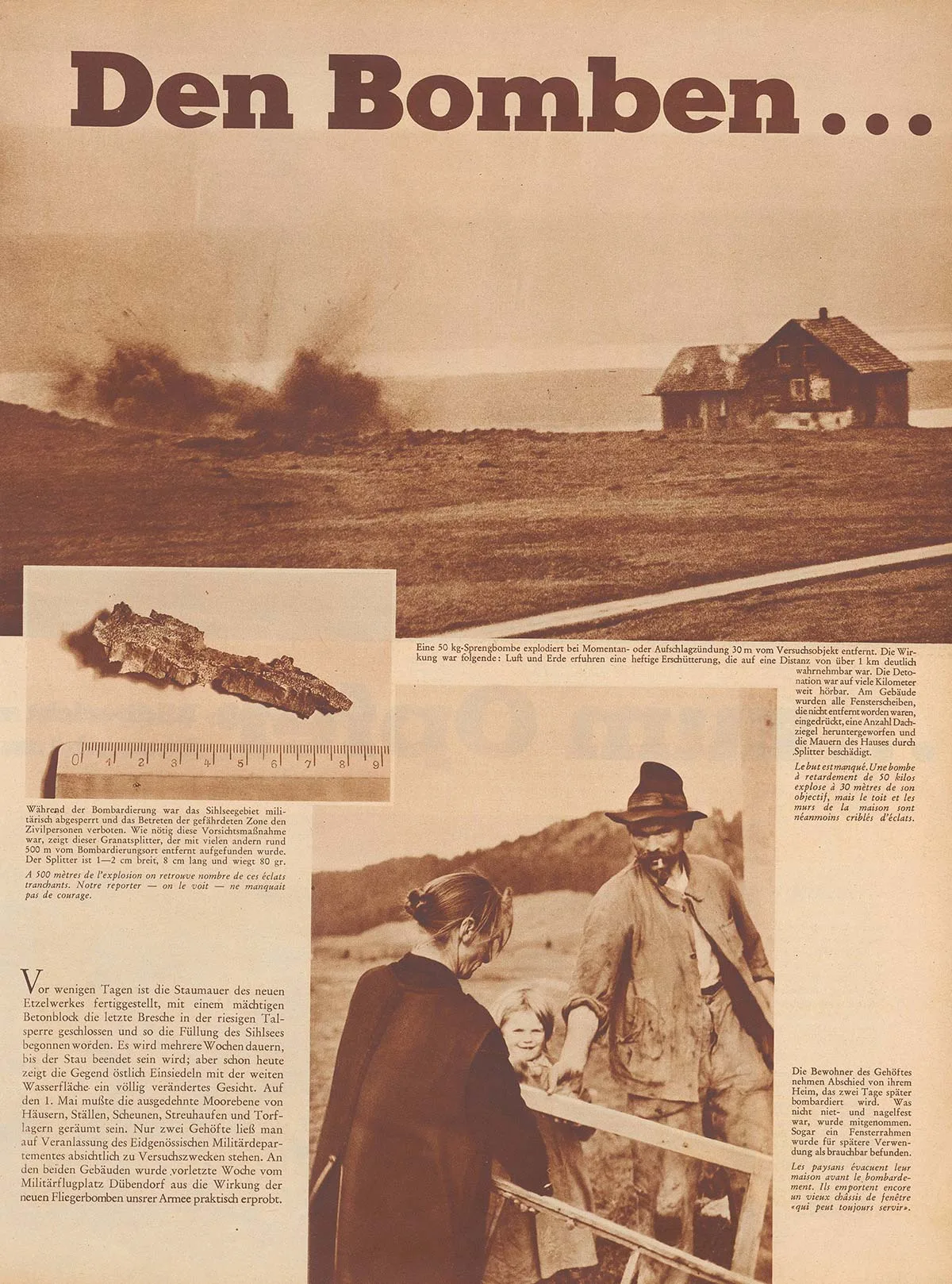

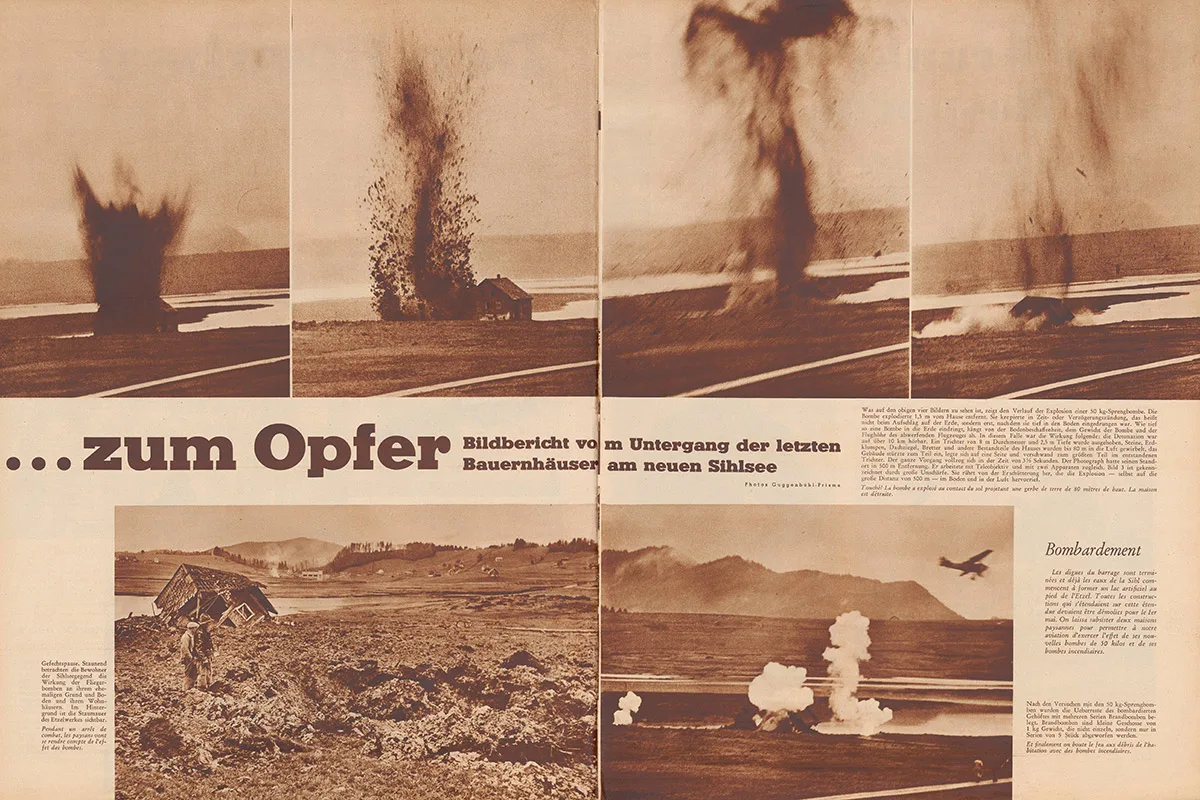

Bomben auf Bauernhäuser

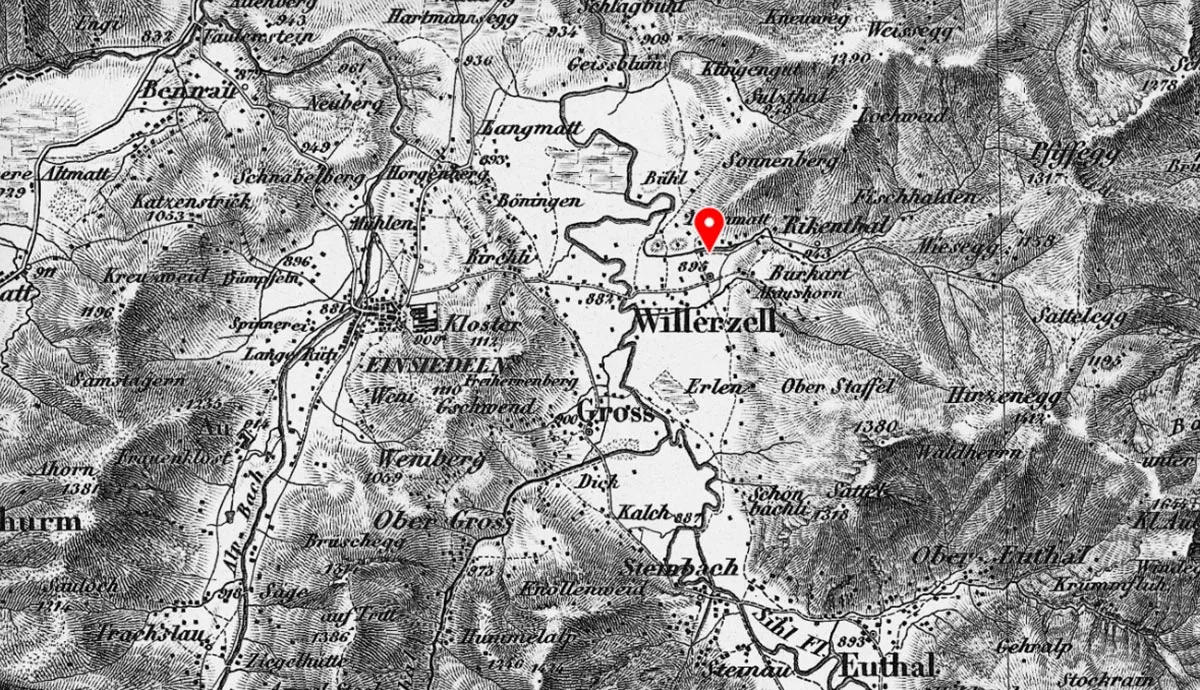

Am 30. April 1937 begann die Stauung des Sihlsees. Wenige Tage später bombardierte die Schweizer Fliegertruppe zu Übungszwecken zwei Bauernhäuser im Staugebiet. Das Interesse der Medien war riesig. Auch Hunderte Menschen, die wegen des neuen Sees ihr Heim verloren hatten, verfolgten das Spektakel.

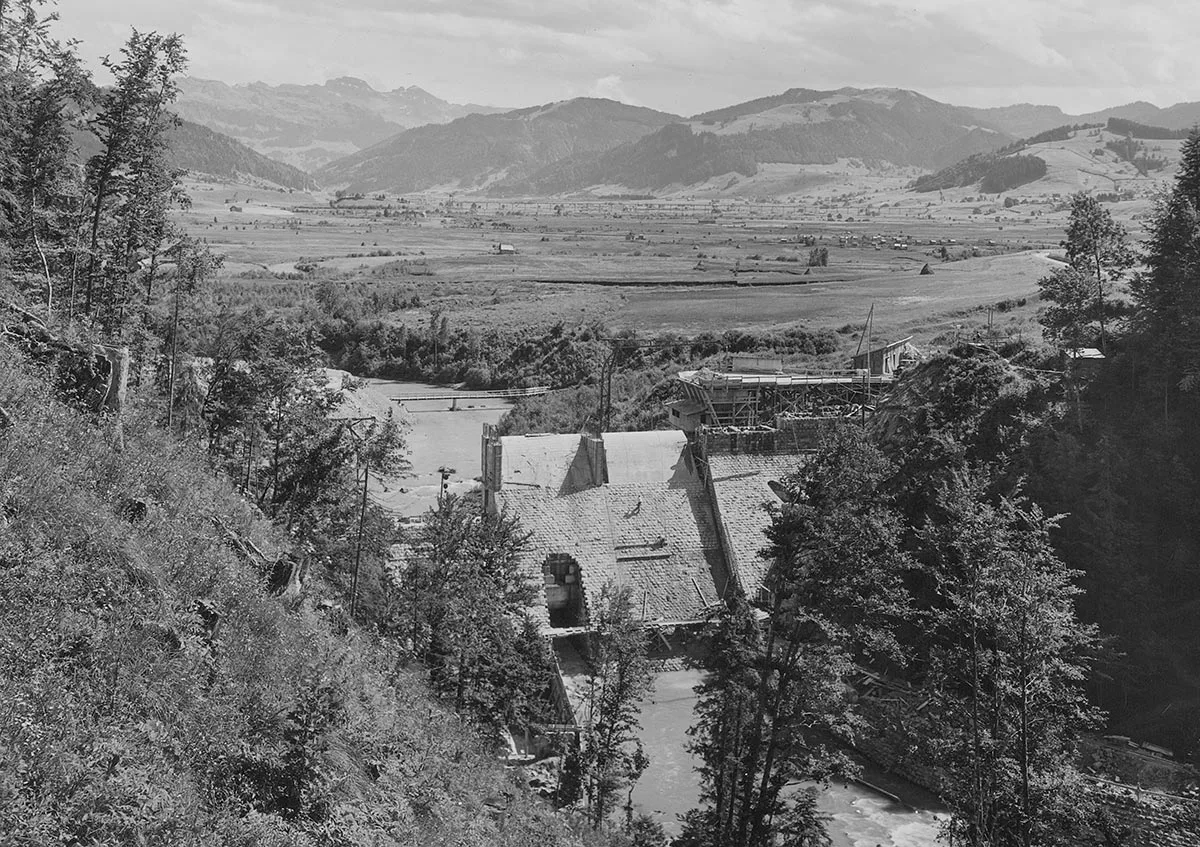

Extrafahrten zur Stauung

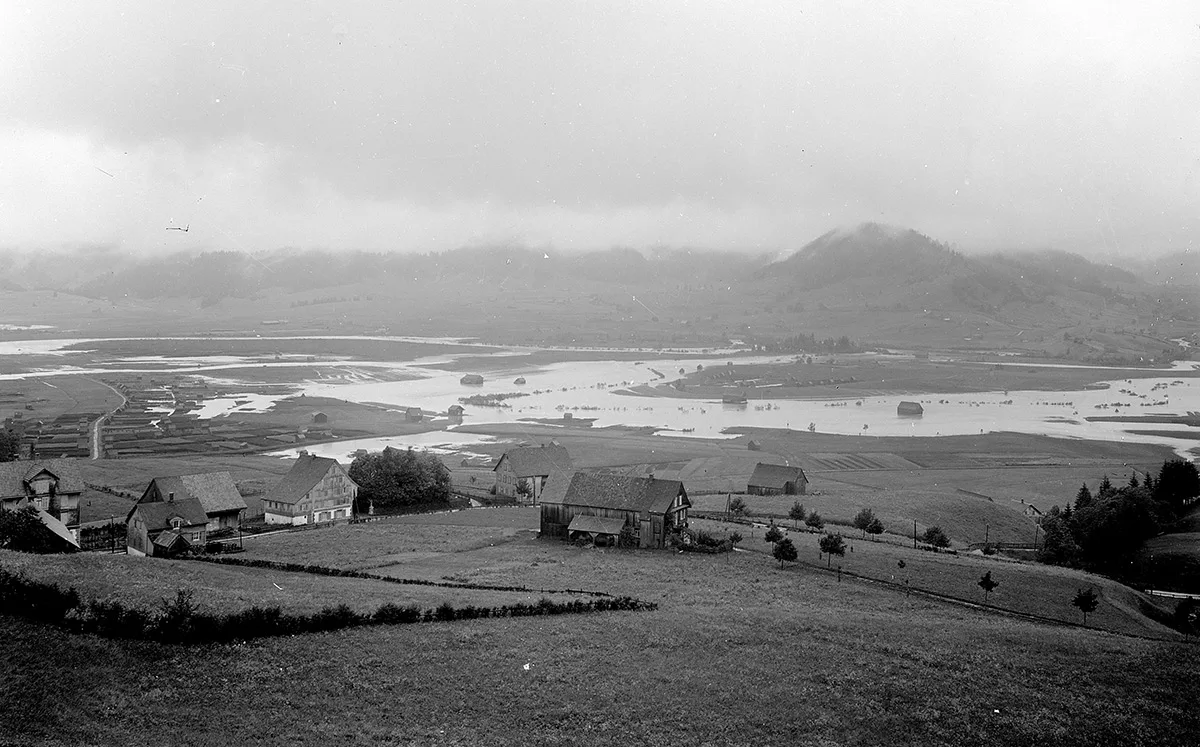

Das Warten auf die Bombardierung

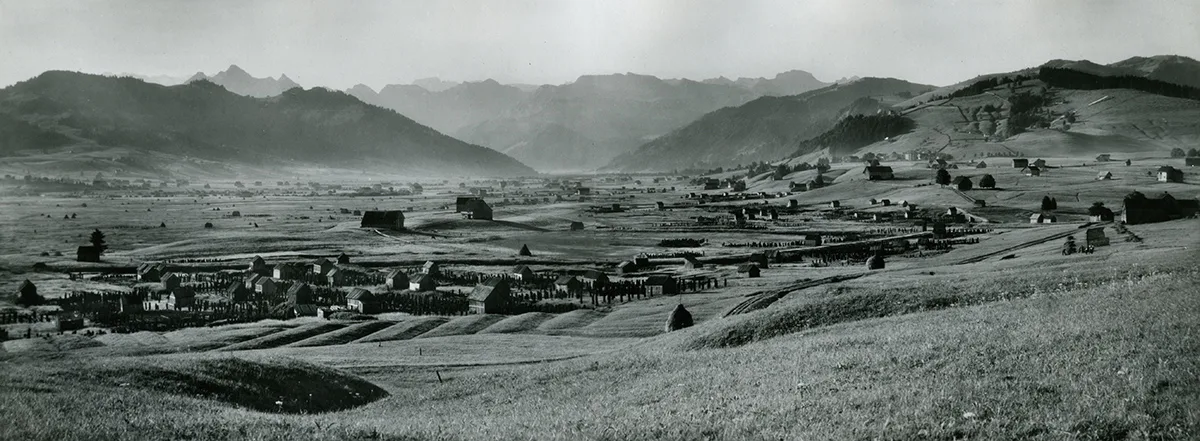

Eine vertriebene Familie