Spuren der Zensur

In Zeiten politischer Unruhen – besonders während der beiden Weltkriege – geriet nicht nur der militärische, sondern auch der private Briefverkehr ins Visier staatlicher Zensurbehörden. Deren Zensur war alles andere als heimlich: Sie hinterliess absichtlich Spuren.

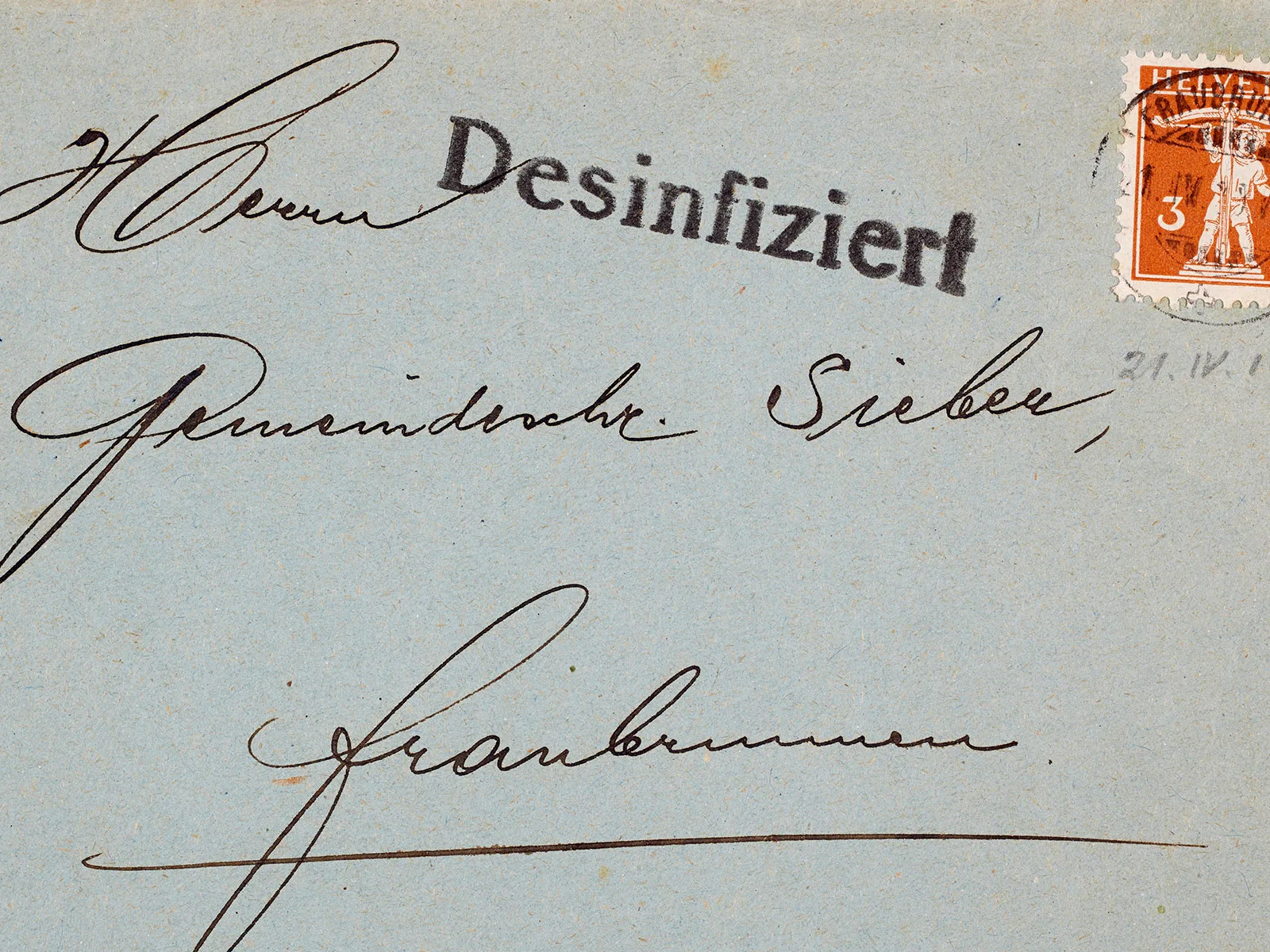

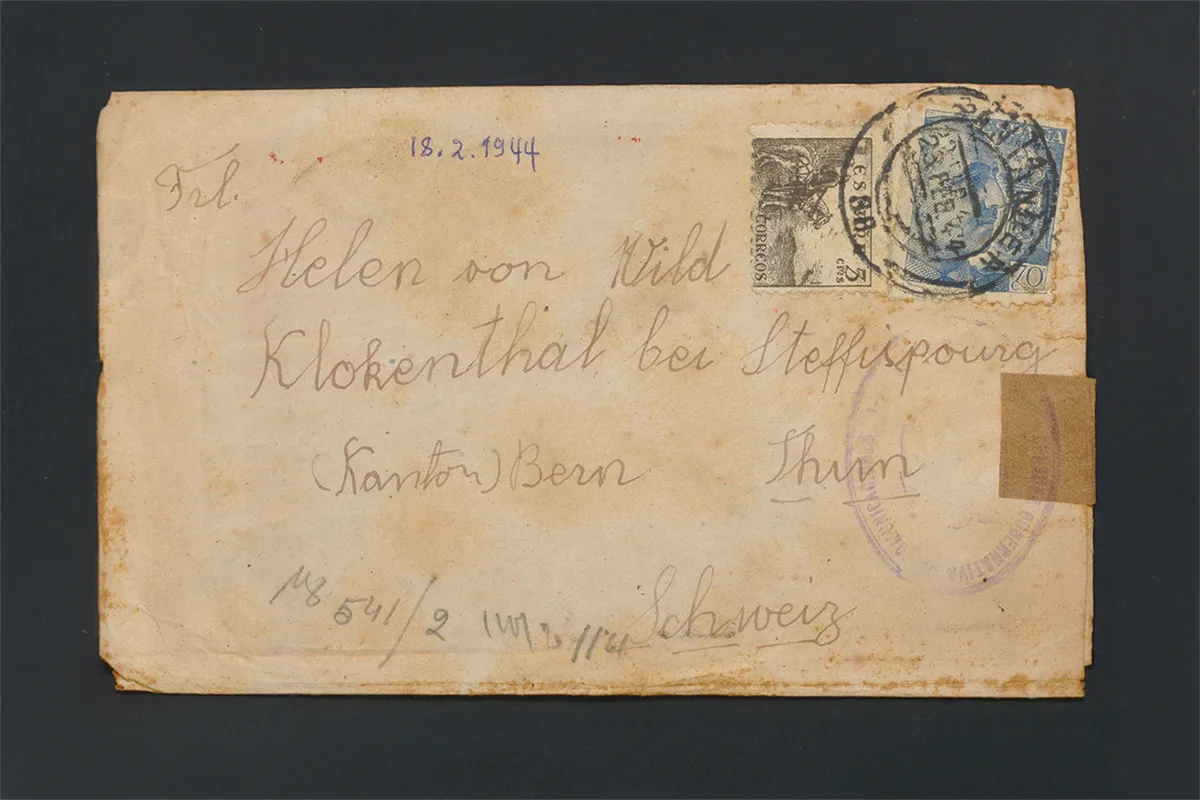

Von der Zensur markierte Briefumschläge.

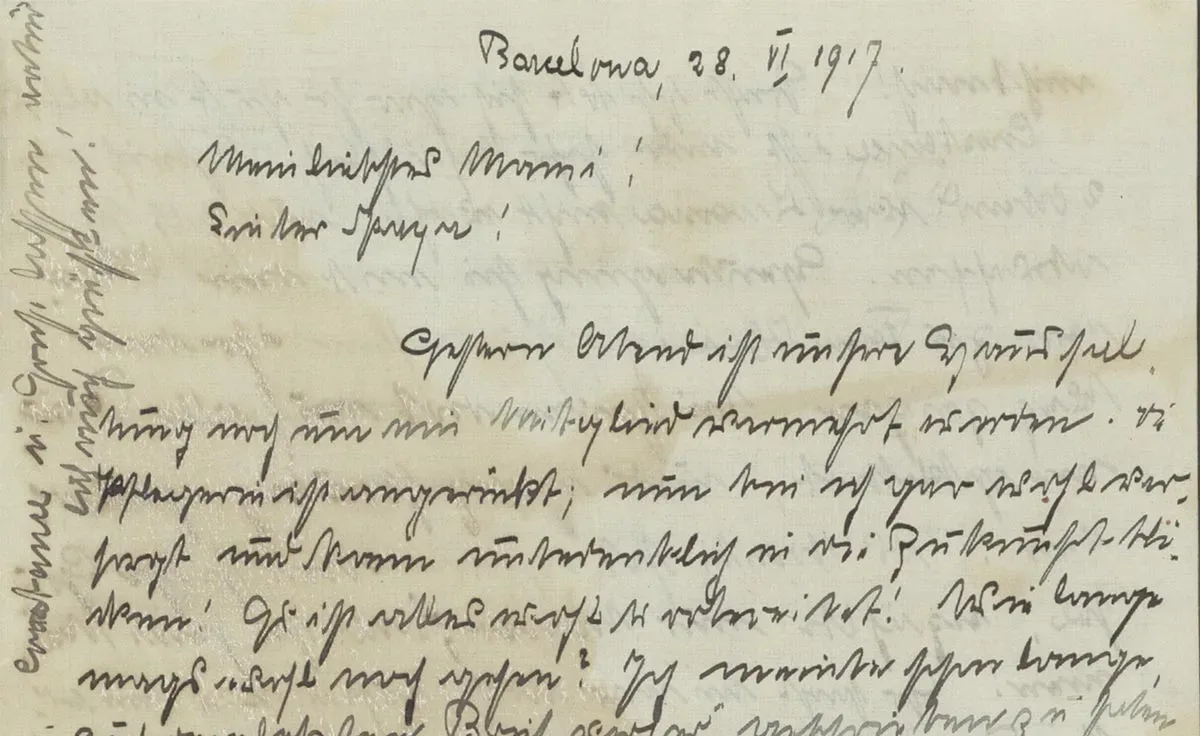

Ein Leben zwischen Bern und Barcelona

Keine Tintenklekse

Es riecht nach Zensur

Manche ihrer Briefe aus dieser Zeit verströmen bis heute einen stechenden Geruch, andere zeigen salzartige Ausblühungen. Weitere Dokumente scheinen wiederum gar komplett «imprägniert» worden zu sein. Die Auftragungsmuster der Lösungen gleichen jenen späterer Jahre, auch wenn die Geheimtinten rudimentärer war: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden geheime Botschaften etwa mit Salzlösungen geschrieben, die mit Wärme wieder sichtbar gemacht werden konnten. Oder man griff in den Medizinschrank, um aus Aspirin und Wasser eine Geheimtinte herzustellen. Diese kamen beim Auftragen einer Lösung bestehend aus Alkohol, Wasser, Kaliumnitrat, Essigsäure und Tetrachlorkohlenstoff wieder zum Vorschein. Möglicherweise waren auch Helenes Briefe mit einer Lösung dieser Art überprüft worden, was die salzartigen Ausblühungen verursacht haben könnte.

Familienarchiv von Wild

Die Zensur von privaten Postsendungen ist im Familienarchiv der Familie von Wild bestens dokumentiert. Die kontrollierten Briefe sind mehr als familiäre Zeugnisse. Sie veranschaulichen eine Form der Zensur, die tief in die private Kommunikation eingriff. Die Burgerbibliothek Bern hat das Archiv der Familie erschlossen und via Katalog zugänglich gemacht.