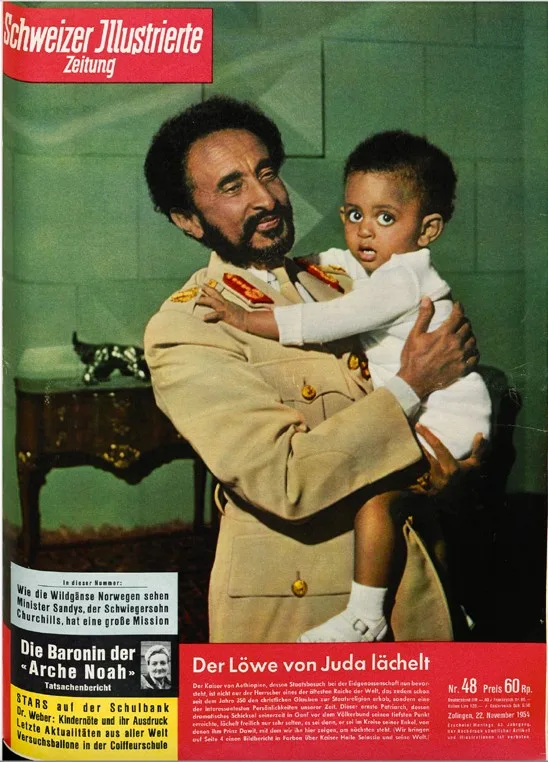

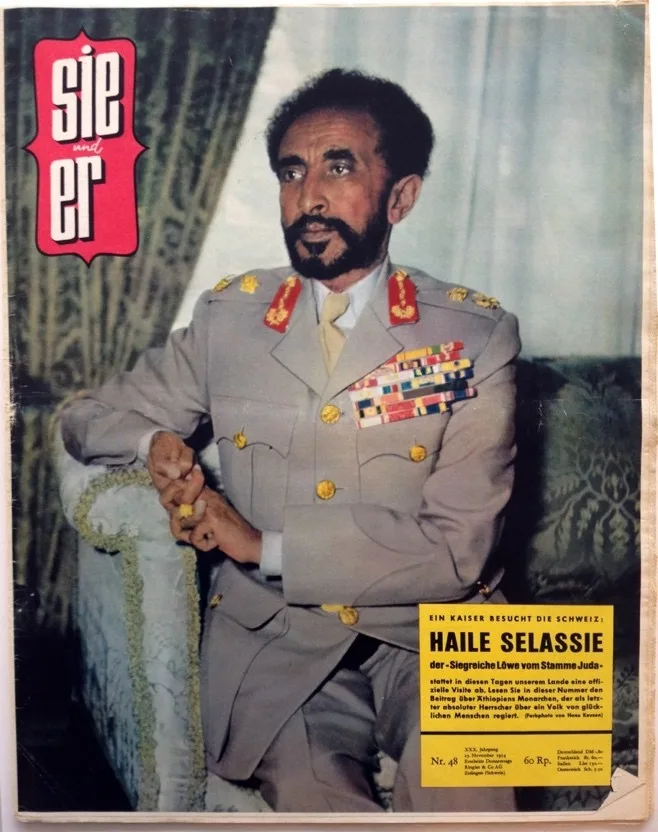

Ein Kaiser zu Gast – Haile Selassie auf Staatsbesuch

Der Staatsbesuch des letzten äthiopischen Kaisers Haile Selassie (1892–1975) erregte 1954 grosses Aufsehen in der Schweiz. Für Irritation und Spekulationen sorgten einige seiner Geschenke und das Dankesschreiben, das auf sich warten liess.

Vom Verschmähten zum Hofierten

Die Schweiz in Ausnahmezustand

Ankunft mit 20-köpfiger Entourage

Die Weiterfahrt nach Hindelbank erfolgte in einem Sonderzug, dem roten «Doppelpfeil» der SBB, an den ein Wagen der Deutschen Bundesbahn mit 3000 kg mitgeführtem Gepäck angehängt wurde. Mit dem «Doppelpfeil» sollte der Kaiser in den nächsten Tagen noch mehrmals reisen.

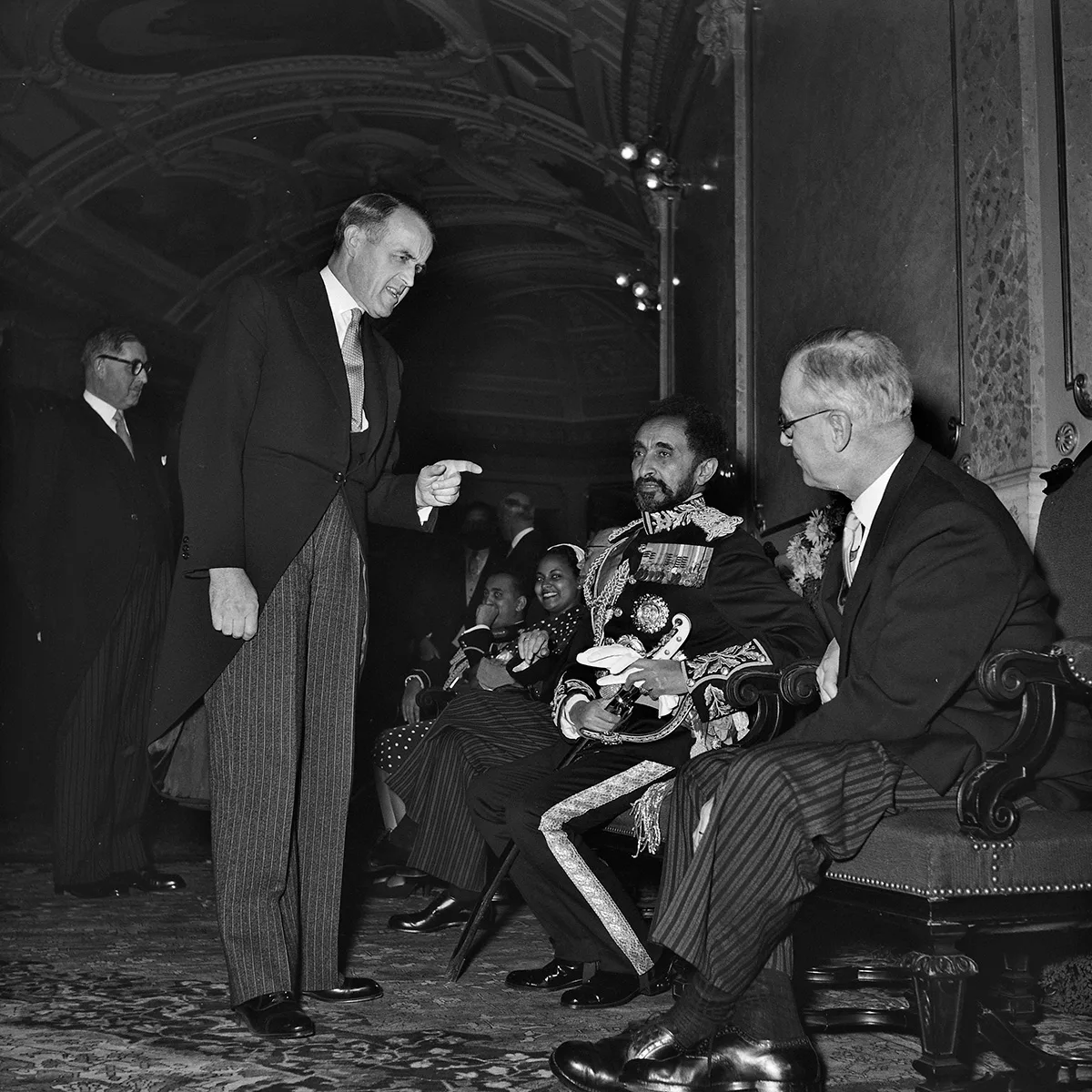

Bundespräsidenten Rodolphe Rubattel begrüsst den Kaiser am Bahnhof Hindelbank (links). Ein Trachtenmädchen und ein Bub im Kühermutz überreichen dem Kaiser einen Lebkuchen. Als Gegengeschenk erhalten sie vom Kaiser Münzen. Schweizerisches Nationalmuseum / Schweizerisches Nationalmuseum

Die Residenz im Schloss Jegenstorf

Im Landgut «Lohn» Kehrsatz – seit 1942 im Besitz des Bundes – wurden zwar bereits Staatsgäste beherbergt, unter ihnen etwa 1946 Winston Churchill. Doch abgesehen davon, dass der ehemalige Patrizierlandsitz erst von 1960 an für diesen Zweck adäquat ausgestattet war, wäre er für die Beherbergung des an Personen umfangreichen äthiopischen Staatsbesuchs schlicht zu klein gewesen. Während der Kaiser mit dem Kern seiner Entourage im Schloss Jegenstorf nächtigte, kam die erweiterte Delegation im Hotel Bellevue-Palace unter.

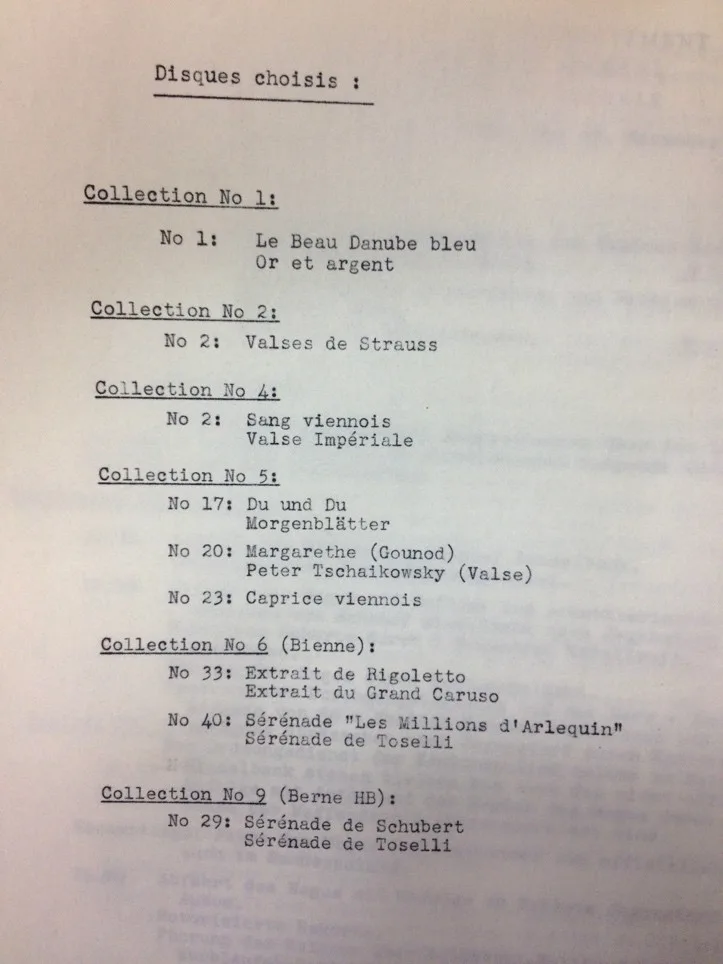

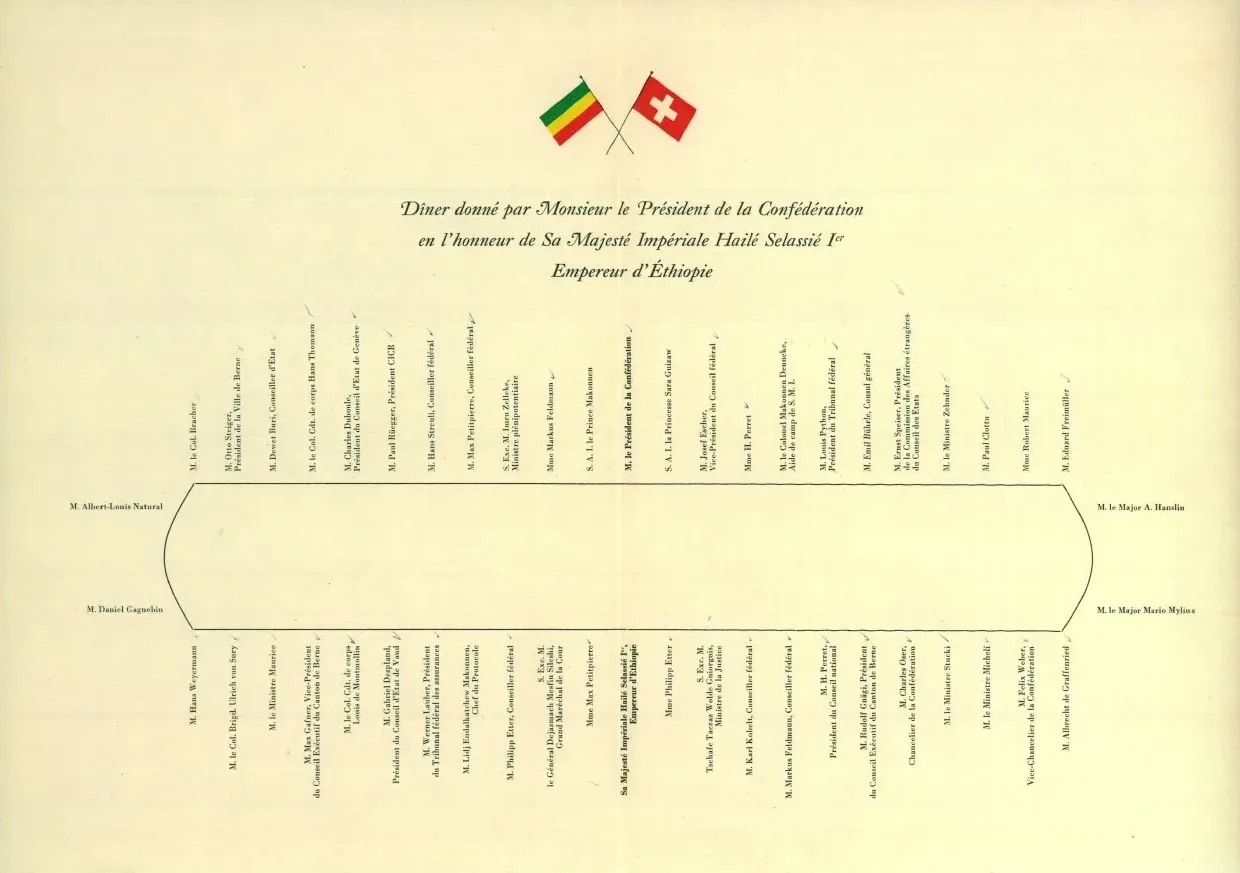

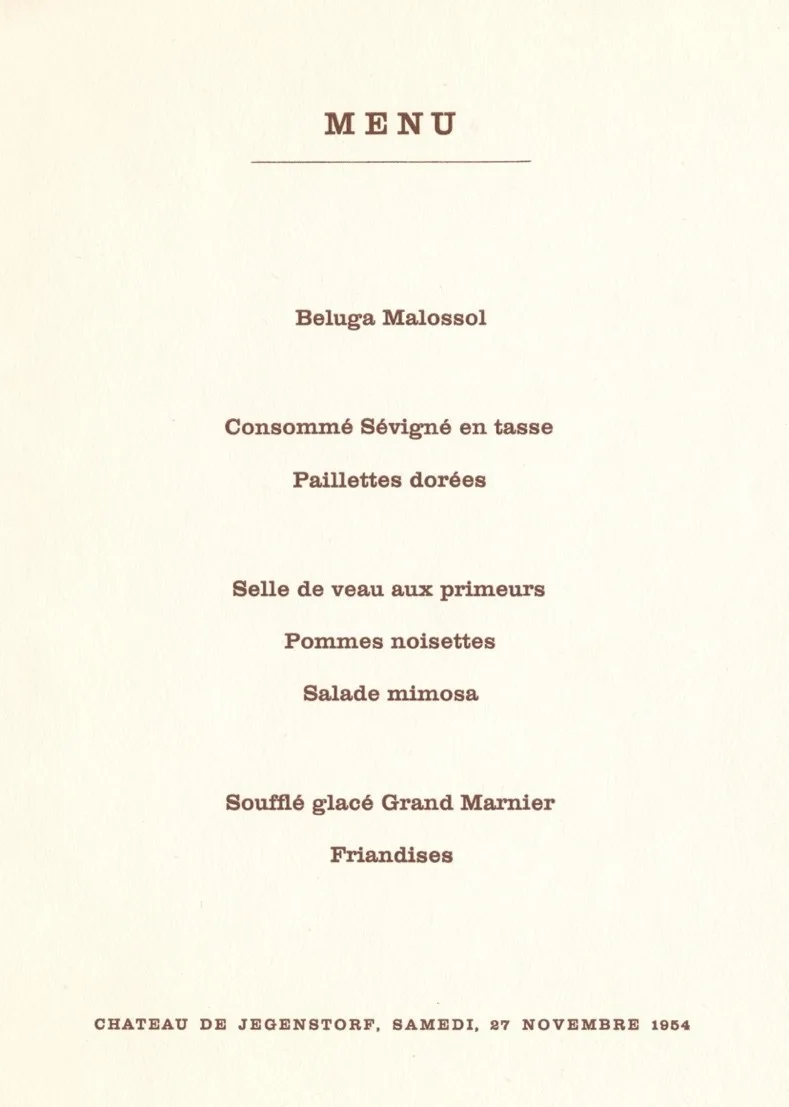

Während Wochen, ja Monaten wurde das seit 1936 als Museum zugängliche Schloss Jegenstorf in eine kaiserwürdige Unterkunft verwandelt. Möbel aus dem «Lohn» Kehrsatz, dem Bernischen Historischen Museum, dem Hotel Bellevue-Palace und aus dem Besitz mehrerer Berner Familien wurden mit in Spezialgeschäften geliehenen Teppichen, Lampen, Leuchtern, Silber- und Porzellanwaren sowie Gläsern ergänzt.

Einzug in Bern vor 100’000 Schaulustigen

Reden im Bundeshaus, Essen im Bellevue

Vier Tage mit dichtem Programm

In Begleitung von Bundesrat Karl Kobelt stand am dritten Tag ein Besuch der Eidgenössischen Militärpferdeanstalt an, gefolgt von einem Empfang durch die Berner Kantons- und Stadtregierung im Berner Rathaus. Weiter ging es in Richtung Murten ins Schloss Münchenwiler, wo dem Kaiser das dortige Zentrum für Erwachsenenbildung und Freizeitgestaltung der Volkshochschule Bern vorgestellt und das Mittagessen eingenommen wurde. Auf dem Militärflughafen Payerne wohnte Haile Selassie Schiessdemonstration der «Venom»-Fliegern der Schweizer Luftwaffe bei. In den frühen Abendstunden fand im Hotel Bellevue-Palace eine «grande réception» des diplomatischen Korps für 400 geladene Personen statt. Auf Einladung des Kaisers dinierte der Gesamtbundesrat samt Gattinnen abends auf Schloss Jegenstorf – das Catering übernahm das Hotel Bellevue-Palace. Danach lud der Kaiser zu einem Empfang mit 250 geladenen Gästen.

Die Verabschiedung ging an der Grenze bei Buchs über die Bühne, von wo aus Haile Selassie mit seiner Entourage nach Wien weiterreiste – der nächsten und letzten Station seiner Auslandreise. Nach zwei Tagen Aufenthalt in Österreich kehrte Haile Selassie inoffiziell nochmals kurz in die Schweiz zurück: Er verweilte einige Tage im Kurhotel Verenahof in Baden, bevor er wieder in sein Heimatland reiste.

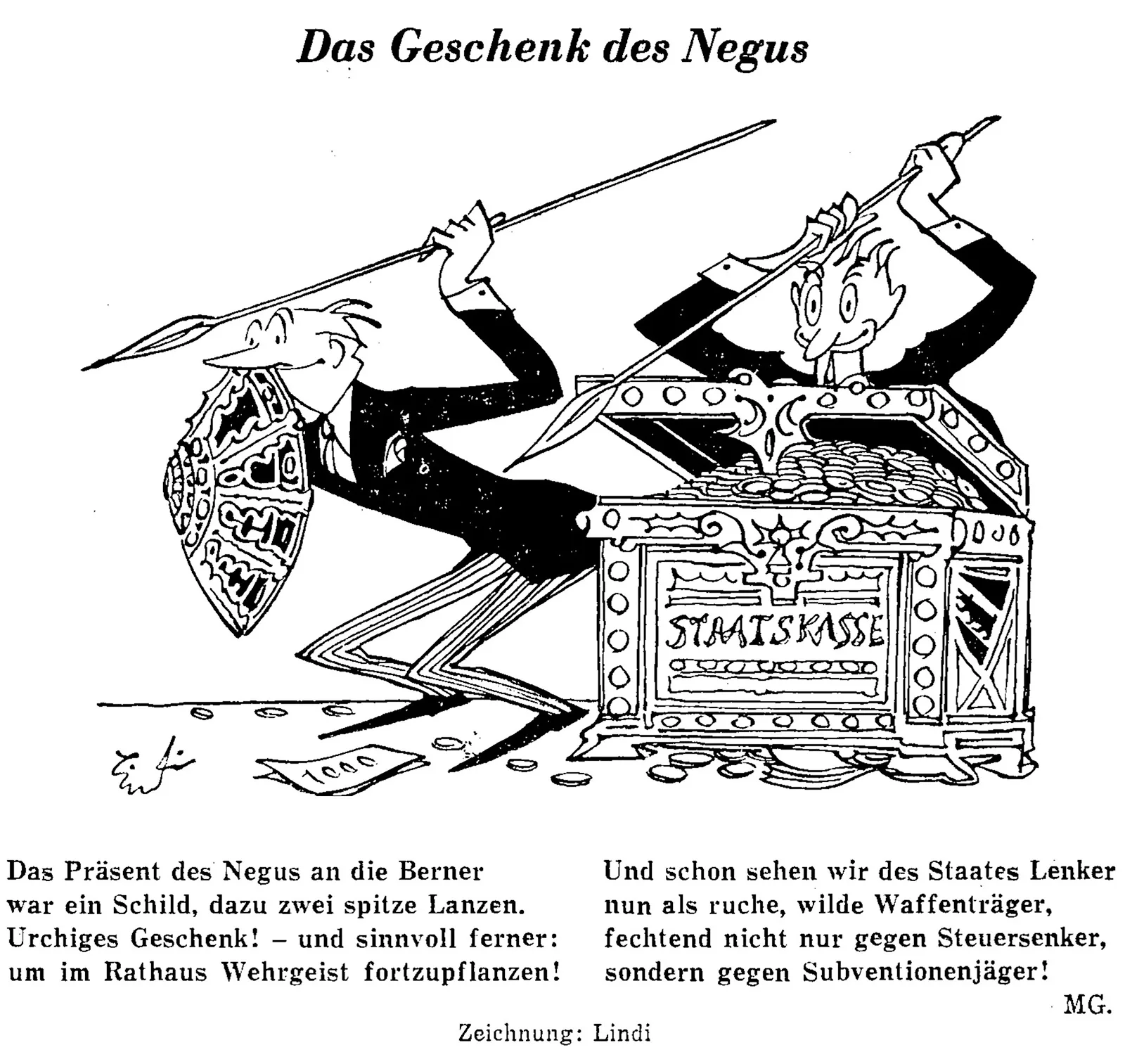

Die Geschenke des Kaisers

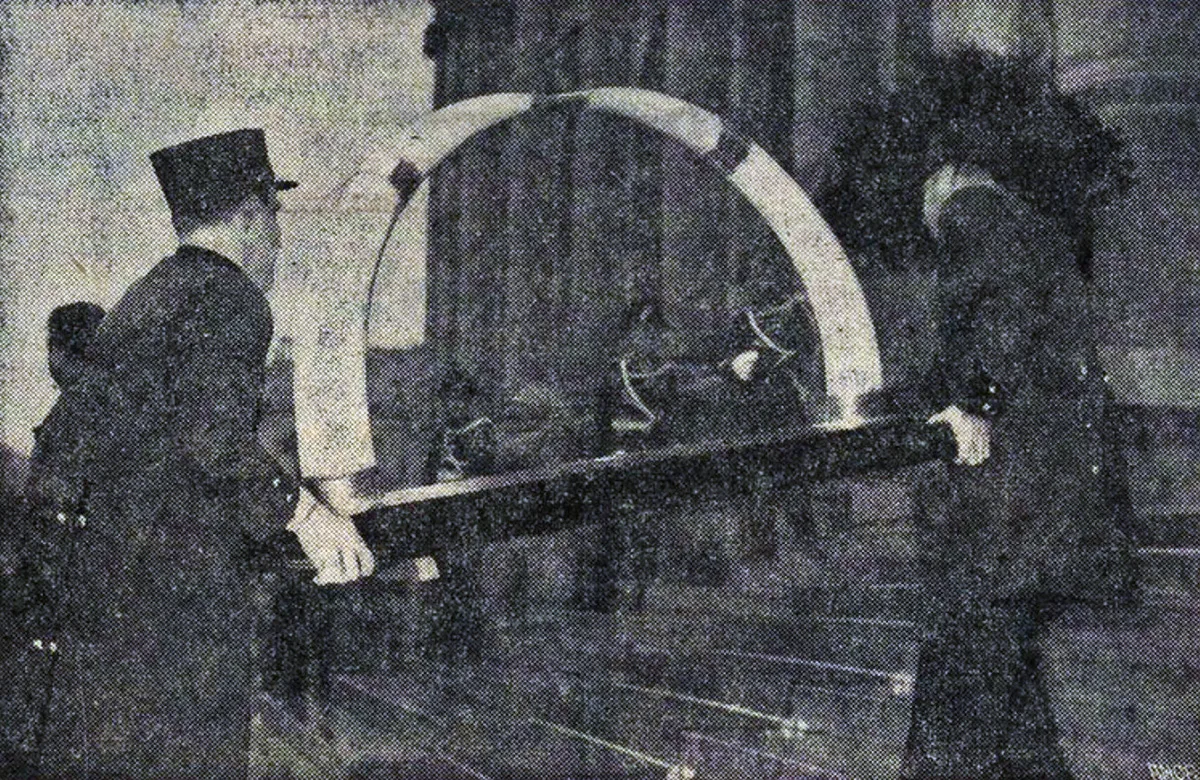

Die Städte Zürich und Genf erhielten je zwei imposante, silbermontierte Elefantenstosszähne und dazu einen äthiopischen Schild mit zwei Speeren. Die Geschenke befinden sich heute in der Sammlung für Völkerkunde der Universität Zürich und im Musée d'Ethnographie de Genève.

«Le grand ami» lässt sich Zeit

Und so kam man schnell einmal zum Schluss «[…] dass er die Ereignisse von 1936 nicht vergessen hat und sich daran erinnert, dass ihm damals das Asyl verweigert worden war.» Es wurde sogar vermutet, dass er nicht deshalb auf Besuch in die Schweiz kam, um die «Vergangenheit auszulöschen», sondern viel mehr, um seinem Groll gegenüber dem Bundesrat Ausdruck zu verleihen. Deshalb hätte er «absichtlich gegen die diplomatischen Gepflogenheiten verstossen».

Nach vier Monaten Ungewissheit und diplomatischen Abklärungen mit viel Korrespondenz traf das ersehnte Dankesschreiben doch noch ein: per Briefpost und adressiert an den «Bundespräsidenten» Philipp Etter – 1955 war Max Petitpierre Bundespräsident, Etter war «nur» Vorsteher des Departement des Innern –, den er in Kapitalen mit «CHER ET GRAND AMI» anredete. Er versprach ihm «eine Auswahl der besten Kaffeesorten aus unserem Reich». Über seiner handschriftlichen Signatur in amharischer Schrift bezeichnet er sich selbst als «Le grand ami». Mit diesen wohlklingenden Zeilen aus dem Kaiserpalast in Addis Abeba kehrte nun endlich auch in der Bundesverwaltung Erleichterung ein.

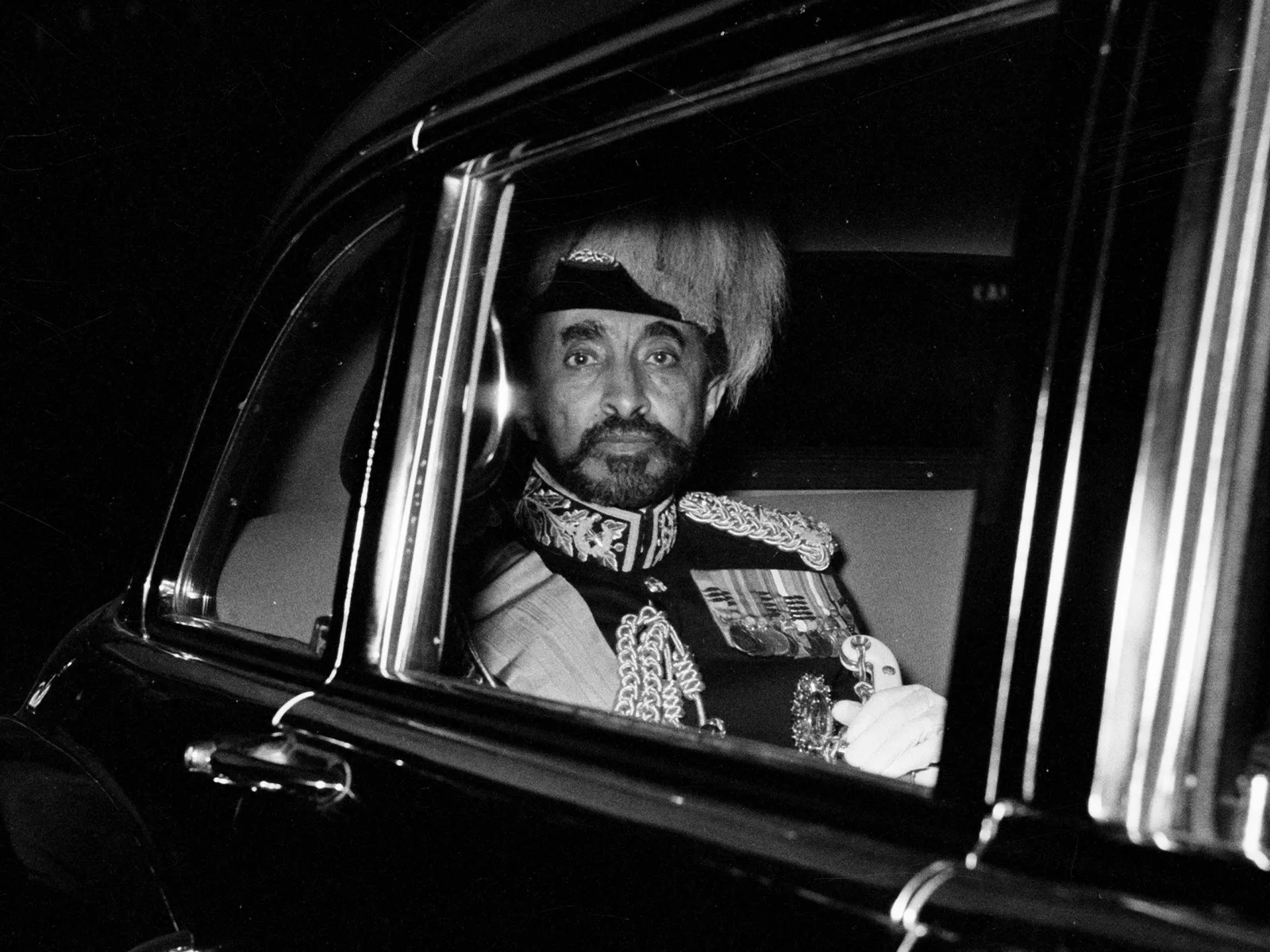

Der letzte Kaiser

So fand ein rund 3000 Jahre altes Kaiserreich ein abruptes Ende. Auf dieses schloss nahtlos die Militärdiktatur unter Diktator Mengistu an, der in Äthiopien eine Schreckensherrschaft etablierte. Zur gleichen Zeit erlebte Haile Selassie eine «Wiedergeburt»: Die Anhänger der weltweit verbreiteten und auf das Alte Testament gründenden Rastafari-Glaubensrichtung verehren den 1892 als Ras (Herzog) Tafari Makonnen geborenen Äthiopier als ihren wiedergekehrten Messias und Gott.