La Suisse de 1837 racontée dans un carnet de voyage comique

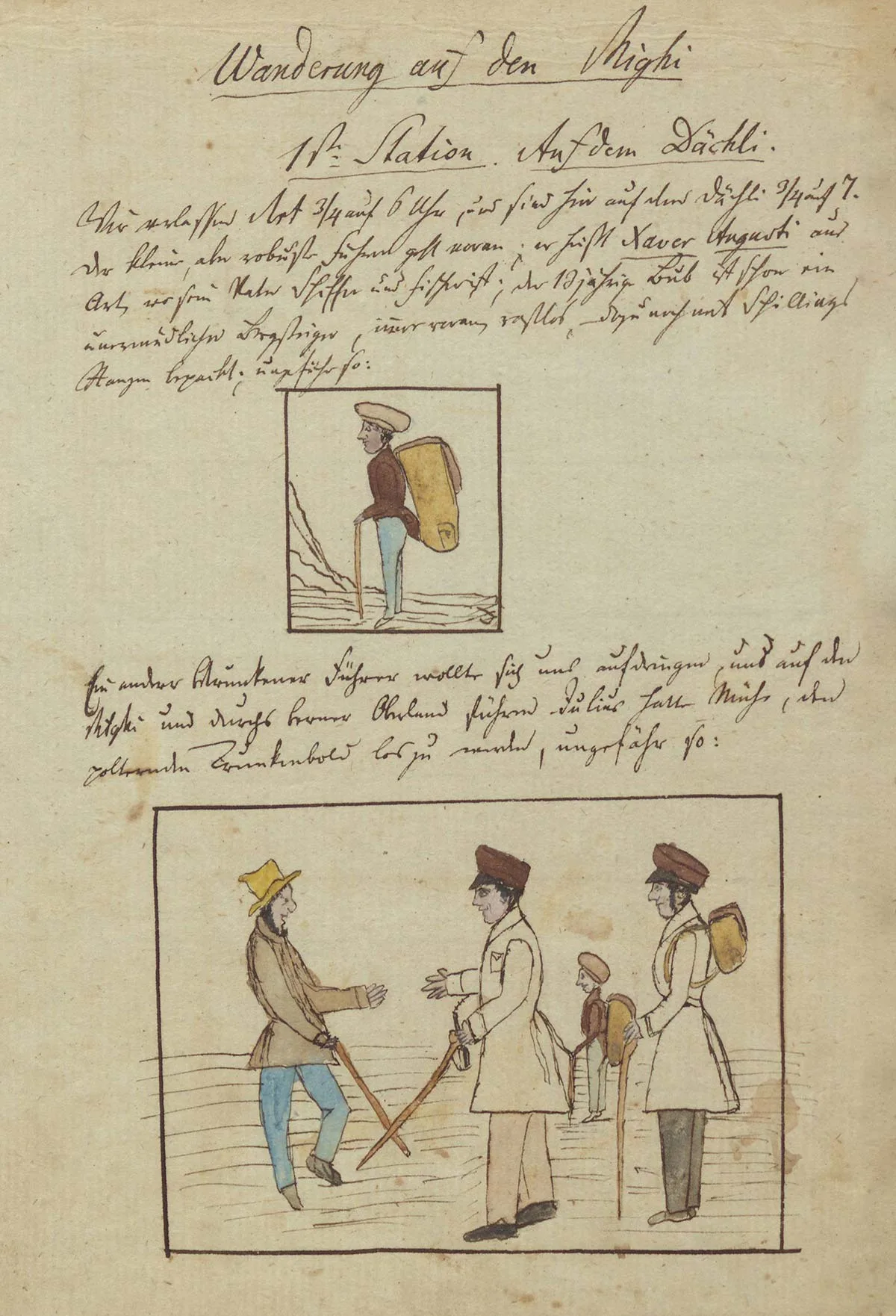

Le théologien allemand Carl August Wildenhahn a immortalisé son voyage à travers la Suisse du 19e siècle dans une série de textes humoristiques et d’illustrations dignes d’une bande dessinée.

Nous avons repris des forces et atteignons Rigi-Kulm en une demi-heure, où l’on nous réserve un accueil chaleureux dans une auberge très propre. La vue à l’extérieur est voilée – nous devons pour l’heure nous contenter d’admirer l’intérieur du logis.»

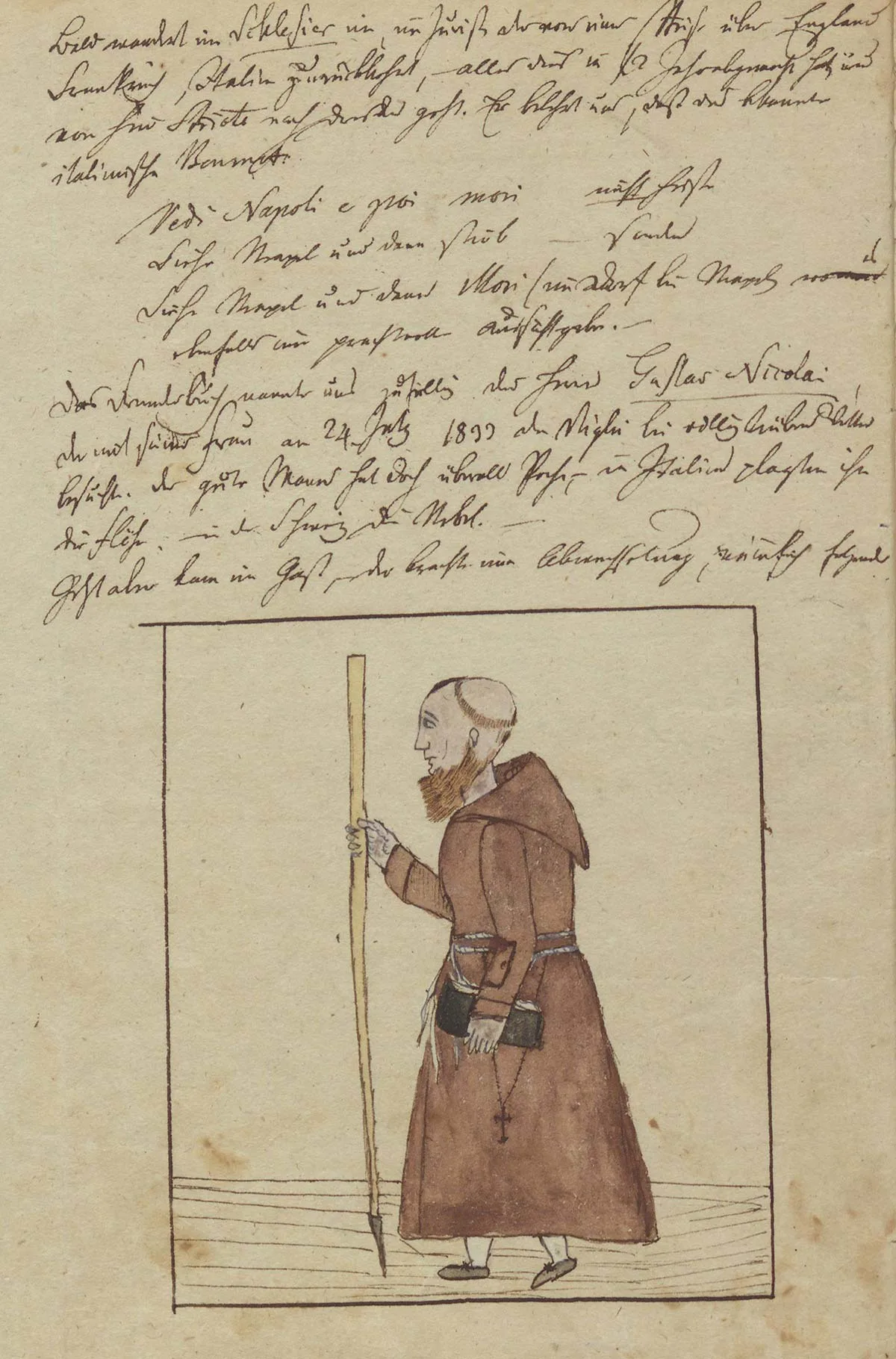

Un capucin, un grand homme costaud vêtu d’une grossière tunique brune, avec une corde blanche en guise de ceinture. Dans son capuchon, un mouchoir bleu; dans la poche de sa manche, une boîte contenant du tabac à priser, qu’il inhale assidûment sans en offrir à personne. Il s’agit du Père supérieur du couvent. Il porte son bréviaire et se régale du café, du vin, du pain et du fromage qu’on lui sert, homme de Dieu qu’il est. Nous conversons en latin, ce qui semble lui causer quelques difficultés, sans toutefois le déstabiliser. Je lui propose un cigare, qu’il refuse: il déclare que personne ne fume au couvent, bien que ce ne soit pas interdit.

Selon ses dires, seuls deux frères passent l’hiver au couvent, tandis qu’en été, ils sont au nombre de six ou huit. L’aubergiste se nomme Bürgi. C’est un homme taciturne, presque pataud. Son épouse Lisette, en revanche, est une jolie jeune femme vêtue d’un costume traditionnel schwytzois. Elle a autrefois vécu à Dresde, où elle a longtemps subi les tromperies d’un mari infidèle. Si elle mène aujourd’hui une vie heureuse sur le Rigi, elle semble toutefois s’épanouir davantage durant la journée qu’à la nuit tombée. Je confonds tout d’abord notre hôtesse avec sa domestique, une charmante jeune fille. Celle-ci déclare en rougissant: ‹Pardonnez-moi, Monsieur – je ne suis pas Madame.› C’est alors qu’un Anglais accompagné de son épouse fait son apparition. Voilà déjà trois jours qu’il loge ici en attendant que le beau temps revienne. Une vraie face de rosbif avec des boutons en pièces de monnaie sur sa veste Mackintosh et le Guide [des] Voyageurs à la main.»

La peur de la mort m’envahit – Mais que fait Mylady? Elle sourit et reprend le chemin de l’auberge avec le guide. Après une demi-heure, Mylord refait enfin surface en se traînant. Ma foi, je tiens à assister aux retrouvailles! Je l’accompagne à l’auberge. Mylady est en train de lire, assise sur le sofa. Mylord entre. Pas un geste, pas une question. Ils n’échangent aucun regard. Le guide secoue la tête. Un peuple décidément bien original que celui des Anglais!

Ici aussi, le café est mauvais, comme dans toute la Suisse. Mais le lait, servi en plus grande quantité, est délicieux. La bibliothèque contient l’essentiel des plus grands classiques de la littérature de fiction française et allemande.»

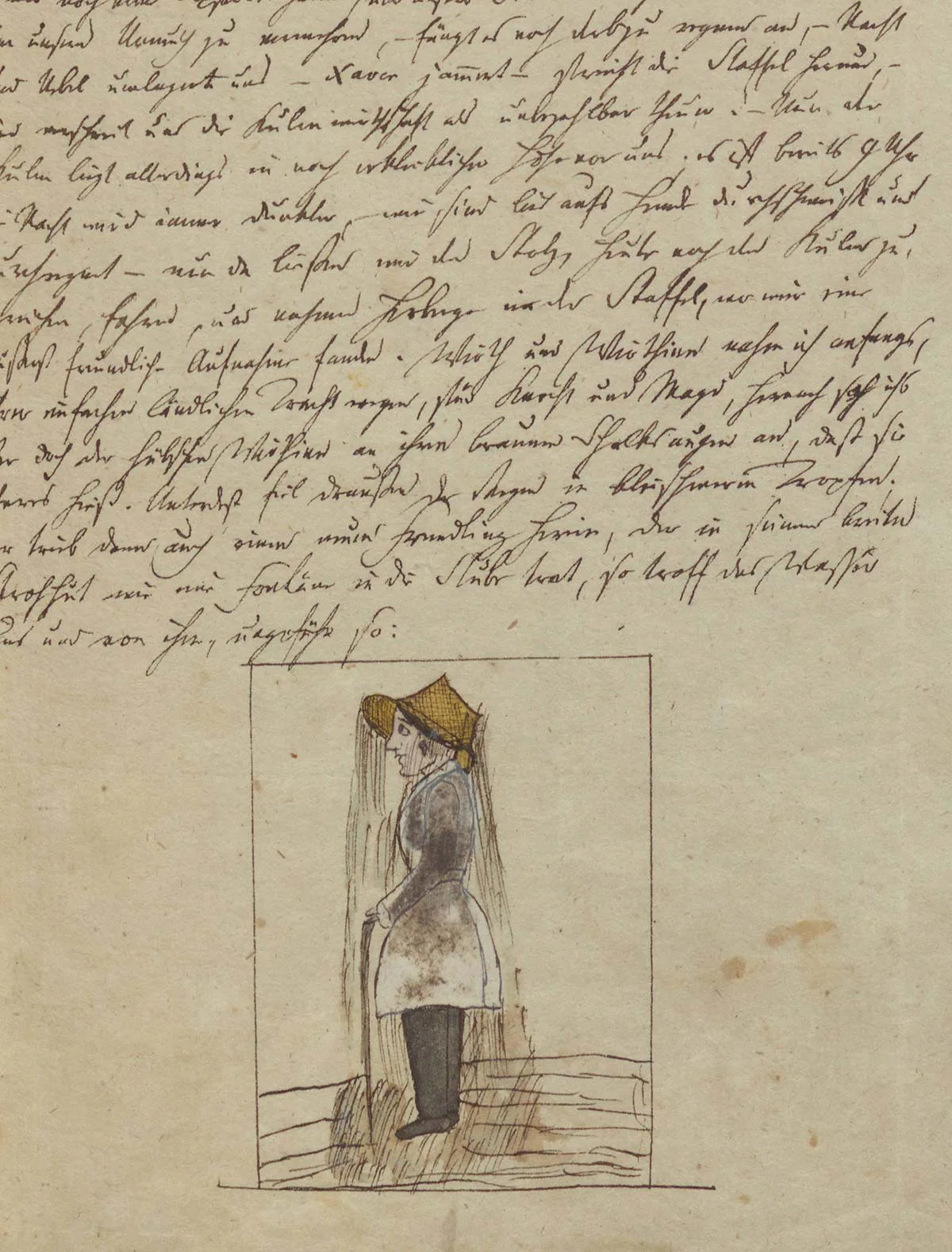

Pourquoi la Jungfrau est appelée Madame Meyer

L’Anglais se tient à nos côtés, les larges oreilles de son bonnet de fourrure rabattues, carte en main. Il est accompagné du guide, qui le suit à la trace pour tout lui expliquer sur-le-champ, tout en faisant des moulinets avec son parapluie. Mylady assiste à la scène, tremblante de froid. Elle retient son chapeau de paille à deux mains, fait les cent pas sous un méchant vent glacial, et porte un bâton de marche sous le bras.»

À 3 heures déjà, l’envie d’assister au lever du jour me tire du lit. Mylord et Mylady qui, comme nous l’avons appris la veille, sont en fait des Anglais américains, se présentent bientôt avec leur guide. D’un pas vif, ils se promènent de long en large pour contrer le froid. Les mots me manquent pour décrire ce spectacle. Le soleil apparaît bientôt dans toute sa splendeur, sans l’ombre d’un nuage, et inonde de ses rayons les Alpes blanches et argentées de l’Oberland bernois. La grandiose Jungfrau, affublée de ses colossaux voisins, offre sa face au soleil, jusqu’à ce que la pudeur mette le feu à ses joues enneigées. Chanceux voyageurs que nous sommes! À l’exception peut-être de Mylord, qui, malgré les explications du guide, ne parvient pas à repérer la Jungfrau.»