Un vecteur énergétique issu des marais

Le risque de pénurie énergétique n’est pas nouveau en Suisse. À plusieurs reprises, la demande en énergie a été plus élevée que l’offre. De nos jours, une source d’énergie qui fut régulièrement utilisée par le passé, surtout en temps de crise, est interdite: il s’agit de la tourbe.

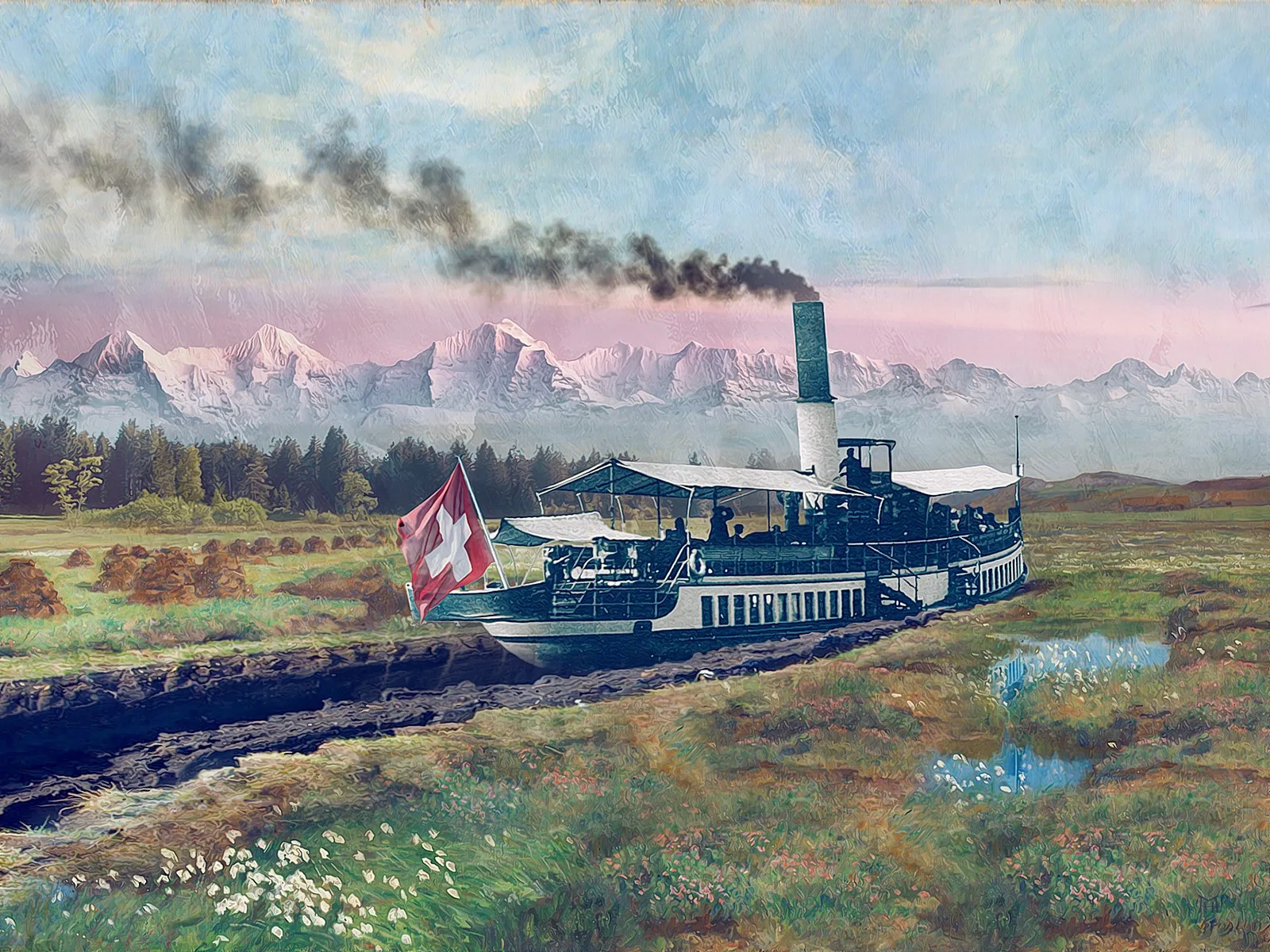

En 1737, la Chambre du bois (Holzkammer) de la ville de Berne se pencha pour la première fois sur l’utilisation de la tourbe comme substitut du bois. Cette commission était responsable de l’approvisionnement en bois de chauffage et de construction de la population et des industries. Les premières tentatives de «tourbage» eurent lieu dans la tourbière du Lörmoos, à quelques kilomètres au nord-ouest de Berne. La matière organique extraite, baptisée «bois souterrain», servit de combustible pour le chauffage de l’hôpital du bas et du haut. Mais la pénurie de bois persista et la Chambre du bois se vit contrainte d’exploiter de nouvelles tourbières. En 1786 fut adopté un décret prévoyant de fournir aux citadins nécessiteux davantage de tourbe à la place du bois et de chauffer les bâtiments administratifs de la même façon, ce qui augmenta encore les besoins. La Chambre du bois dut une fois de plus se mettre en quête de tourbières, qu’elle découvrit à Schwarzenegg, au nord-est de Thoune, sur la rive droite de la vallée de la Zulg, une région marquée par la dernière période glaciaire. Plusieurs moraines frontales, qui s’étendent sur les collines à la frontière entre la vallée de l’Emme et l’Oberland bernois, ont généré de nombreuses cuvettes recouvertes d’un substrat argileux et imperméable, favorisant l’apparition d’un grand nombre de tourbières. Dans l’un de ces sites, la ville de Berne pouvait désormais extraire environ 1500 chars de tourbe par an.