Als die Schweiz noch «Krokodile» exportierte

1925 erhielt die Schweizerische Maschinen- und Lokomotivfabrik Winterthur den Auftrag «Krokodil»-Lokomotiven für die Great Indian Peninsula Railway zu bauen.

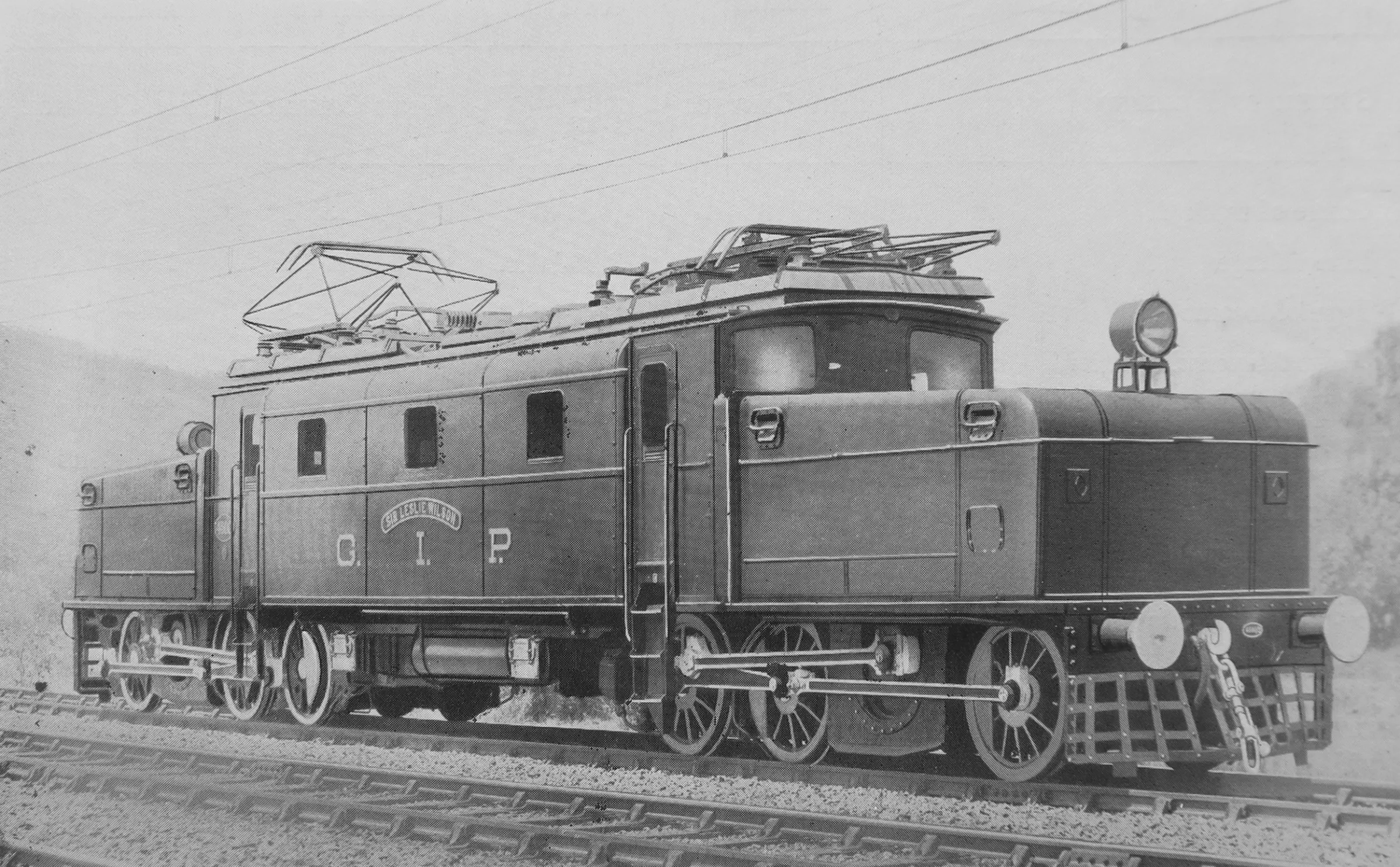

Wenige Jahre später, am 3. Februar 1925, hat der, mittlerweile in Victoria Terminus umbenannte Bahnhof von Bombay, erneut Grund zum Feiern. Die erste Elektro-Lok der Great Indian steht zur Abfahrt bereit. Und wieder verlässt ein Sonderzug den Bahnhof – diesmal ohne Schwaden und Pfiffe. Zwei Jahre darauf tritt auf der ersten, mit 3000 Volt Gleichstrom ausgerüsteten Strecke die unbestrittene Königin der Elektrolokomotiven ihr Indisches Abenteuer an: Das legendäre «Krokodil» aus den Werkhallen der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik (SLM) Winterthur.

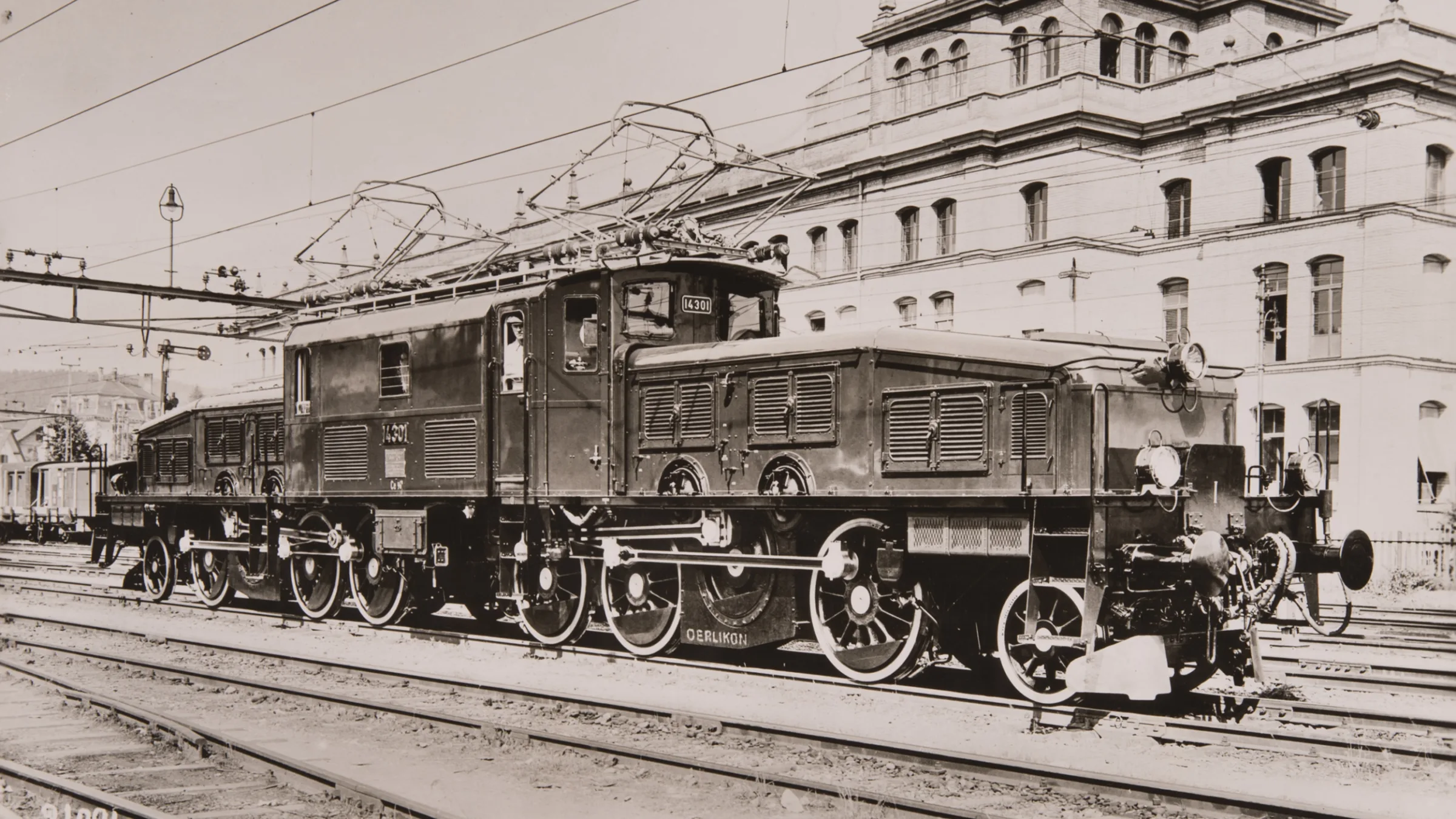

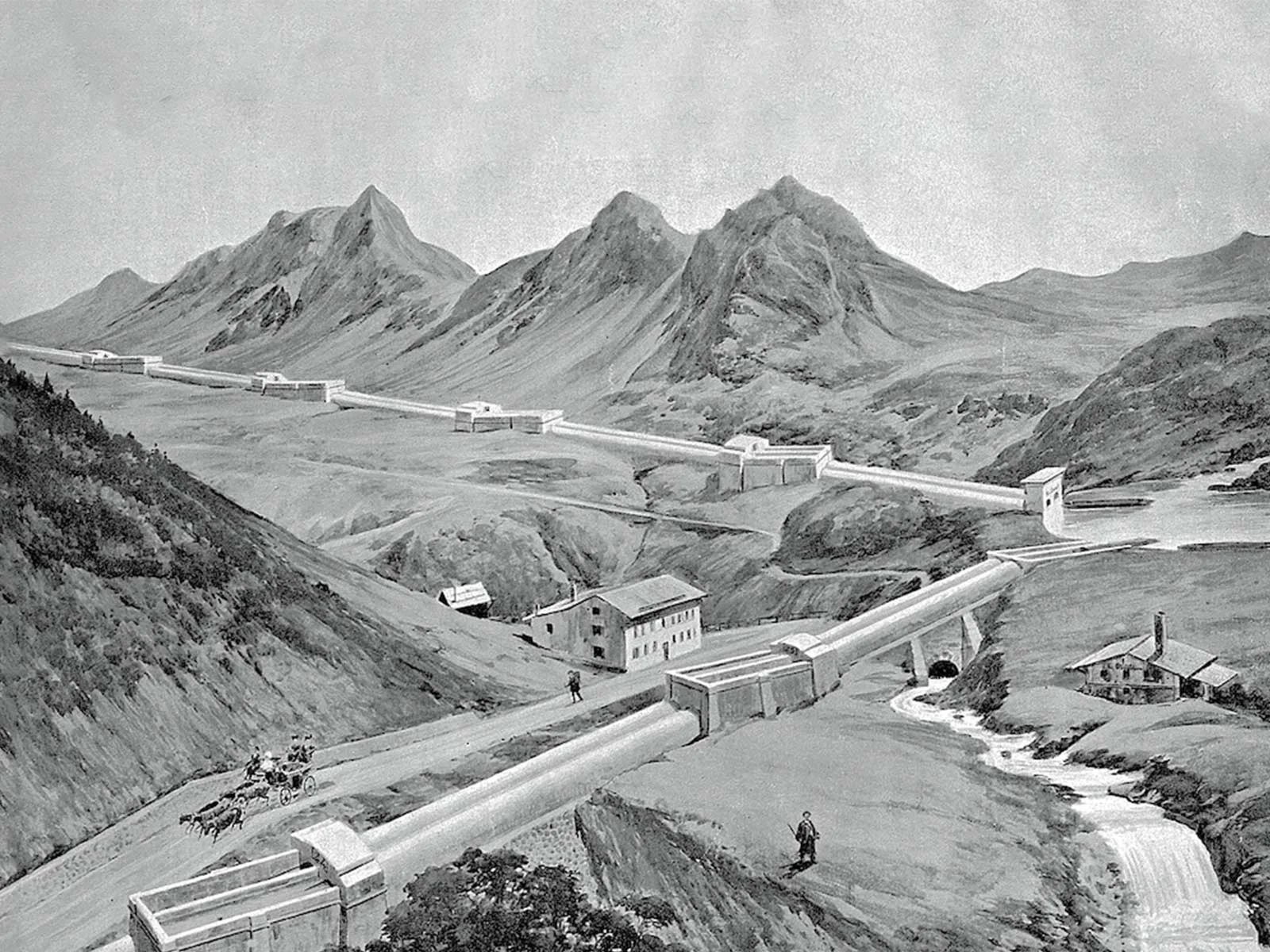

Eine der damaligen Bedingungen war, dass die neue Zugmaschine die Strecke Goldau – Chiasso zwei Mal innert 28 Stunden – bei nur 15 Minuten Aufenthalt in den Endstationen – mit 860 Tonnen Anhängergewicht zurücklegen kann. Ab 1922 durchqueren die ersten 33, von den Eisenbahnern – und auch im Volksmund – respektvoll «Krokodil» genannten Lokomotiven auf ihren unermüdlichen Fahrten zwischen Basel und Chiasso die Schweiz. Bald schon sind sie aus dem Landschaftsbild des Eisenbahnlandes nicht mehr wegzudenken.

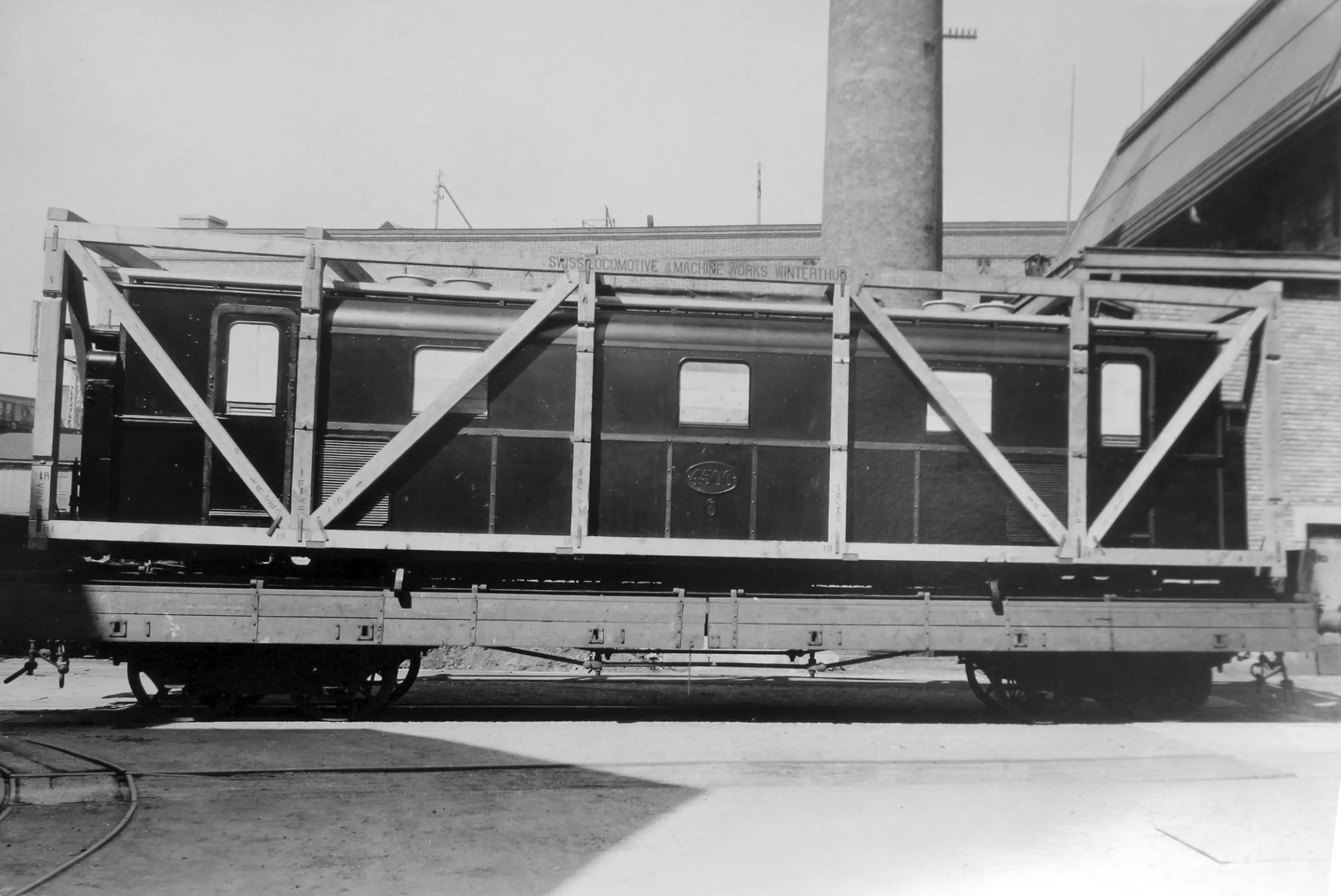

«Nachdem die elektrische Ausrüstung zur vollen Zufriedenstellung der Consulting Engeneers [in Manchester] montiert und demontiert worden ist, wird der mechanische Teil auseinandergenommen und verpackt, worauf nearest British Port Verschiffung nach Bombay, India des mechanischen Teils erfolgt. Das Verpackungsmaterial soll von uns so geliefert werden, dass es für den Weitertransport nach Bombay verwendet werden kann. Die Wiedermontage aller mechanischen Teile nach Ankunft in Indien wird von uns und zu unseren Lasten ausgeführt.»

Der Gesamteindruck der Indischen «Krokodile» ist bulliger und kantiger als jener der schlankeren und ein wenig geduckten SBB-Ausführungen. Die Winterthurer mussten sich beim Bau des Lokomotivkastens und der beiden «Motoren-Nasen» an Bedingungen orientieren, die durch das Klima, die langen Strecken ohne Wartung und die Masse der um 241 Millimeter breiteren Spur vorgegeben wurden.

«Über den Motoren ist eine Haube aufgebaut, in der ausserdem noch die Ventilatoren, die Fahrtwender und einige andere elektrische Apparate untergebracht sind. Diese Haube ist so hoch und breit, dass sie innen begangen werden kann, um eine Kontrolle der Motoren auch während der Fahrt zu ermöglichen.»

Insgesamt standen bei der Great Indian Peninsula Railway 40 «Krokodile» der Achsfolge C+C im Einsatz. Davon wurden nur die ersten zehn in Winterthur gebaut. Der Auftrag für weitere 31 Krokos ging später zu Vulcan und Vickers. Dass die Briten der Schweiz die «Wunderlokomotive» nicht gönnen mochten, war schon früh erkennbar. In einer Aktennotiz zum Bau der ersten Serie ist notiert:

«Es hat den Anschein als ob nur Metro-Vickers auf der Firma-Tafel [am Gehäuse der Lokomotive] zugelassen wird.»

So mag es denn eine kleine Genugtuung sein, dass das letzte Überlebende GIPR-«Krokodil» mit der Nummer 4502, das im Rail Transport-Museum von Neu-Delhi erhalten ist, 1927 in Winterthur «geboren» wurde.