Von «greller Verschiedenheit» zum Einheitensystem

Mit gleicher Elle messen: Das war lange nicht Standard. Auch in der Schweiz gab es bis Ende des 19. Jahrhunderts eine verwirrende Vielzahl von Einheiten für Mass und Gewicht. Und sogar die Uhrzeit variierte von Ort zu Ort.

Auf lokale Verhältnisse bezogen

Auch für den Rebbau gab es Masse, die auf der Schätzung von geleisteter Arbeit innerhalb einer bestimmten Zeitdauer beruhten, z.B. Mannschnitz oder Ouvrier. Und in der Alpwirtschaft gab es neben solchen Flächen- auch ähnlich konzipierte Ertragsmasse: Die Ertragsfähigkeit einer Weide wurde nach der Zahl der Kühe geschätzt, die dort gesömmert werden konnten.

Masse mit verschiedenen Längen

Der Statistiker, Geograf und Historiker Franz Kuenlin, Mitglied gelehrter Gesellschaften wie der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft oder der Académie Royale de Lyon, schrieb dazu 1834 in seinem Werk «Gemälde der Schweiz»: «Jedoch ist zu bemerken, dass die verschiedenen Masse nicht überall gleichförmig sind.» Und: «Wie sehr es noth thut, dafür zu sorgen, dass diese oft grelle Verschiedenheit je eher je lieber verschwinde.»

Die Revolution aus Frankreich

Immerhin gab es 1835 dann aber ein Konkordat von zwölf Kantonen über eine «gemeinsame schweizerische Mass- und Gewichtsordnung», das diese bis 1839 umsetzten. Und in der Bundesverfassung von 1848 wurde festgehalten: «Der Bund wird auf die Grundlagen des bestehenden eidgenössischen Konkordates für die ganze Eidgenossenschaft gleiches Mass und Gewicht einführen.»

Das blieb allerdings vorerst Wunschdenken, weil die Westschweiz, die Südschweiz und der Kanton Uri auf ihren Systemen beharrten. Das Nebeneinander verschiedener Systeme dauerte also fort. Erst 1875, als die Schweiz der Meterkonvention beitrat, dem Vorläufer des SI, kam die gesamtschweizerische Vereinheitlichung von Massen und Gewichten zustande.

Zuletzt auch die Zeit

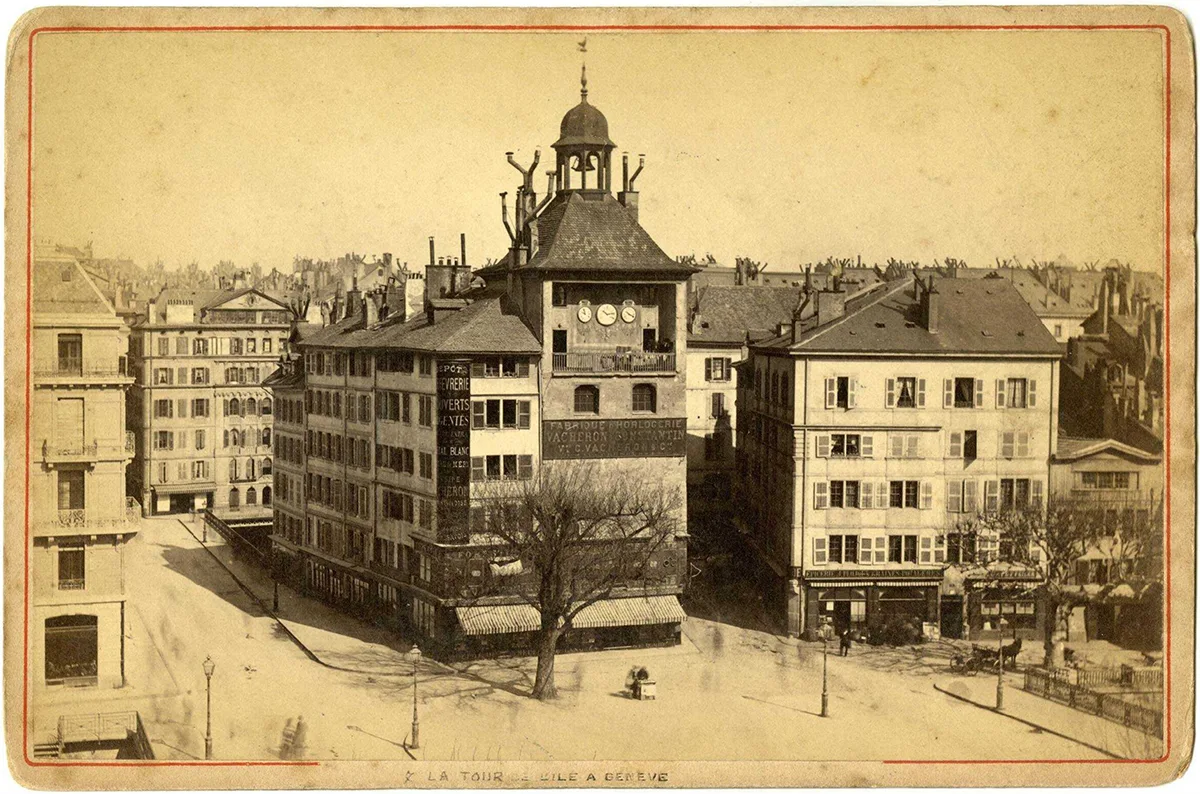

Wer mit der Bahn ab oder über Genf reiste, musste beispielweise stets drei Zeiten im Blick haben: Die Genfer Lokalzeit, die Berner Zeit, nach denen sich die die Schweizer Züge richteten, und die Pariser Zeit, nach denen die französischen Züge verkehrten. An der zentralen Tour de l’Ile in Genf gab es deshalb, für alle gut sichtbar, gleich drei Uhren: Pariser Zeit, Genfer Zeit, Berner Zeit.

Ab Mitte des 19. Jahrhunderts nahmen zunächst die USA, Grossbritannien sowie weitere Länder koordinierte Zeitzonen an, die auf dem Nullmeridian in Greenwich basieren. Und die Nachbarstaaten der Schweiz stellten am 1. April 1892 auf die gemeinsame mitteleuropäische Zeit um. In der Folge äussert der Bundesrat in einem Bericht an das Parlament vom 17. Juni des gleichen Jahres die Ansicht, «dass die Verhältnisse es nicht gestatten, aus der Schweiz eine Insel zu machen im wogenden Meere des Verkehrs». Seit 1894 richtet sich auch die Schweiz nach einem einheitlichen Zeitsystem, seit 1978 gilt das internationale Einheitensystem für alle Masse und Gewichte.