Fluchtort Genf

Während des Zweiten Weltkriegs flüchteten unzählige Jüdinnen und Juden von Frankreich über Genf in die Schweiz. Nach der Grenzschliessung im August 1942 wurde dies zwar schwieriger, aber nicht unmöglich, wie die Geschichten von Lilian Blumenstein und Lili Reckendorf zeigen.

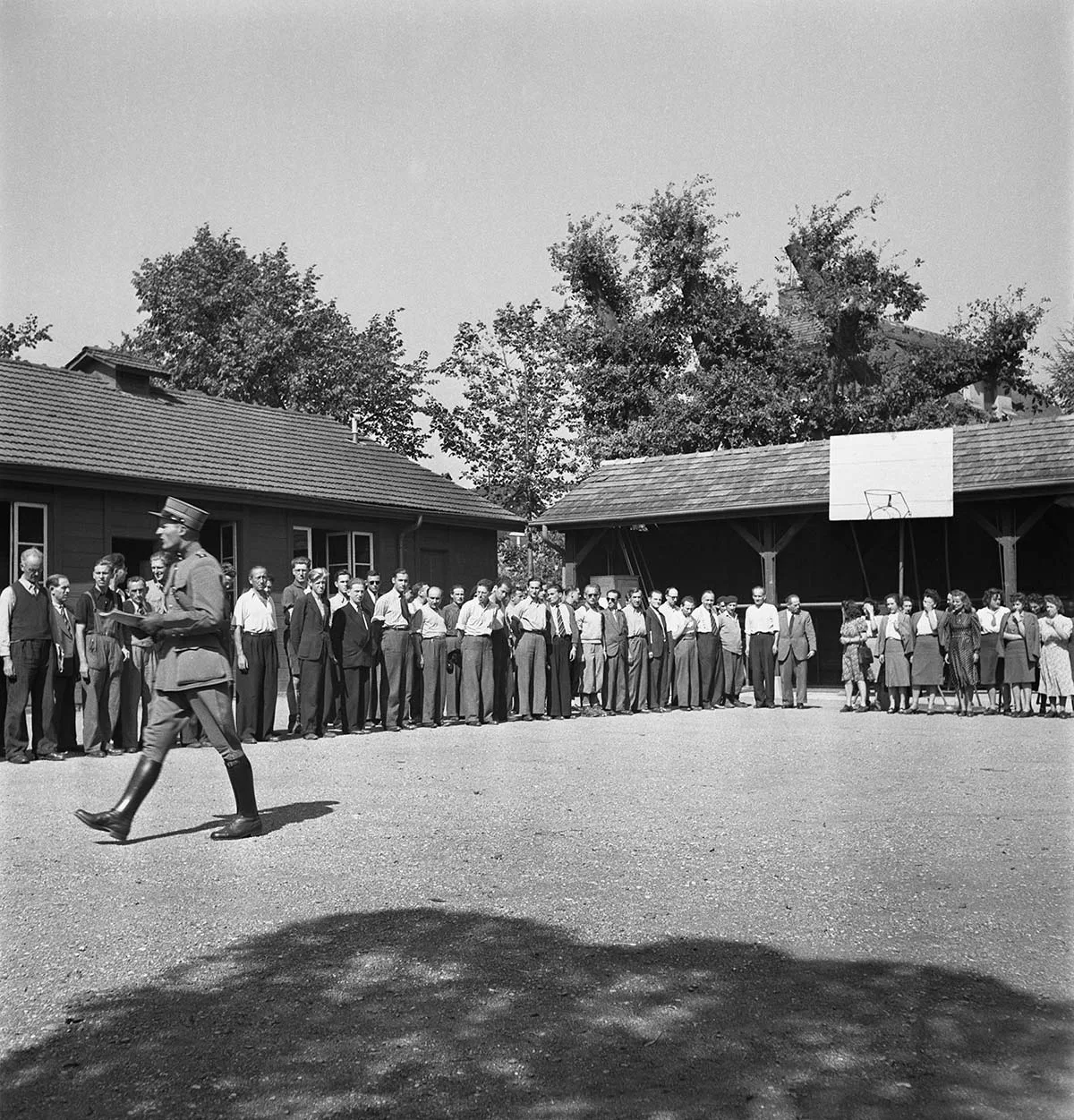

Die Blumensteins, die in Marseille zwei Jahre lang vergeblich auf ihr Visum für die Vereinigten Staaten gewartet hatten, konnten sich wenige Tage vor der deutschen Besetzung Südfrankreichs noch weitgehend unbehelligt an die Schweizer Grenze retten. Schon einen Monat darauf wurde diese Reise für jüdische Frauen und Männer lebensgefährlich, denn unter dem deutschem Regime des gesamten französischen Territoriums verschärfte sich ihre systematische Verfolgung und Deportation dramatisch. Wie stark der Druck zunahm, lässt sich auch an den Aufnahmezahlen der Genfer Internierungslager ablesen. Im Camp des Charmilles wurden 1942 von Oktober bis Dezember 4463 Schutzsuchende registriert. Nicht alle wurden in der Schweiz aufgenommen.

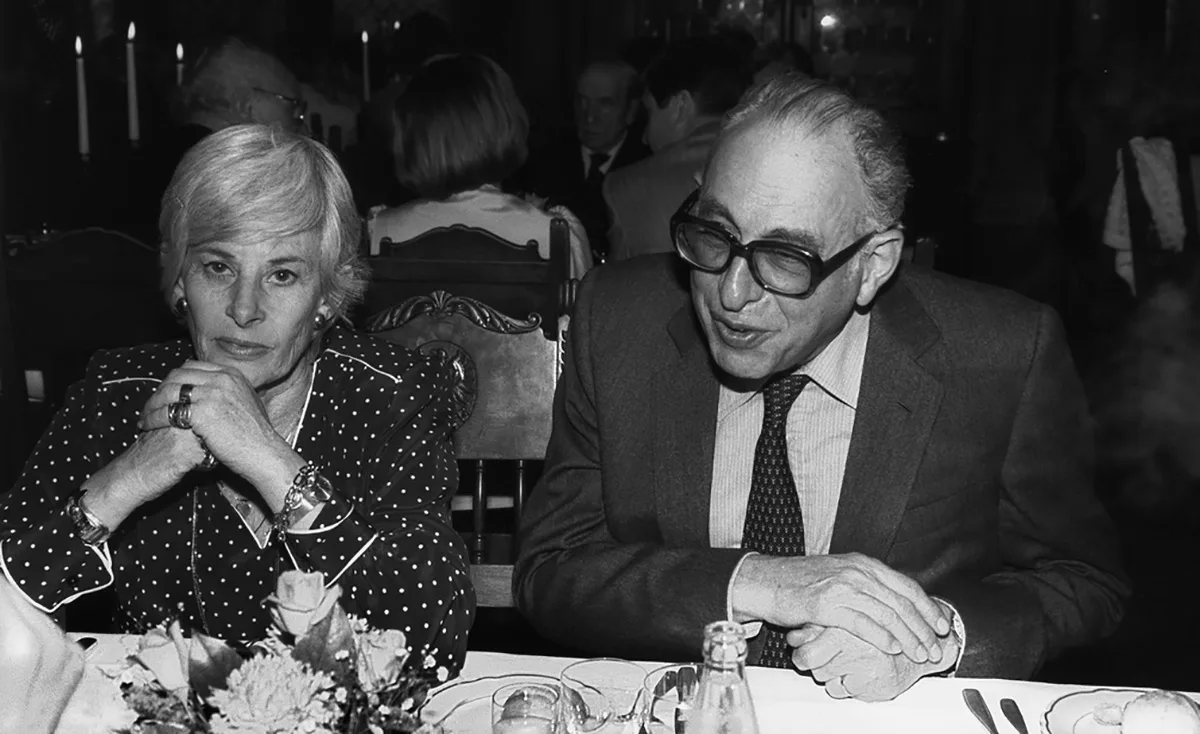

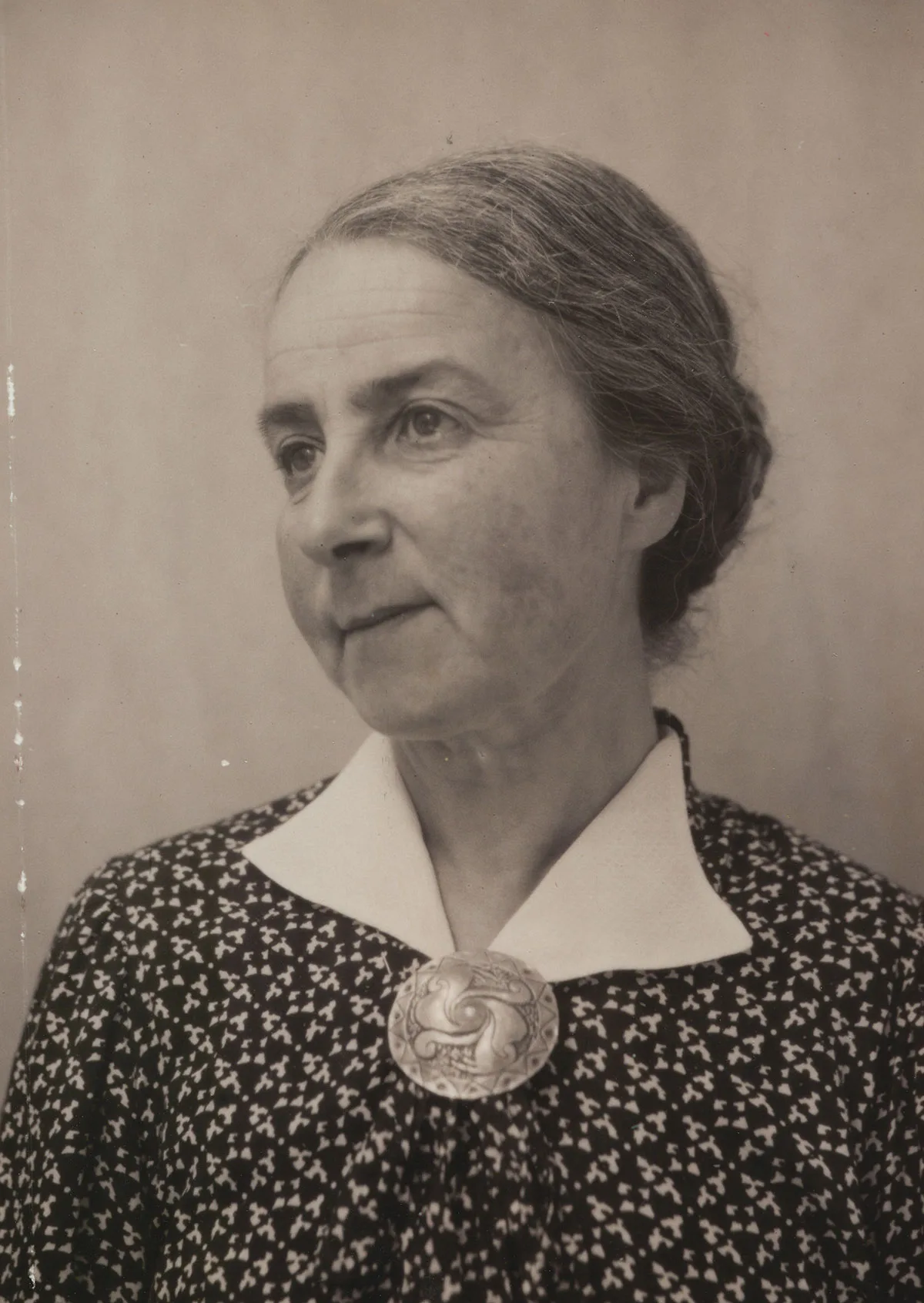

Wie in der calvinistisch geprägten Rohne-Stadt geholfen wurde, zeigen die Bemühungen des dort ansässigen Conseil œcuménique, dem Vorläufer des Weltkirchenrats. Dieser hatte nach der Grenzschliessung nach Möglichkeiten gesucht, um verfolgte Menschen – Juden und Christen –, die sich in Frankreich versteckt hielten, legal in die Schweiz zu retten. Mit Hilfe kirchlicher Netzwerke wurden Namenslisten zusammengestellt, die im Herbst 1942 dem Chef der Eidgenössischen Fremdenpolizei Heinrich Rothmund präsentiert wurden. In zähen Verhandlungen gelang es, eine Quote von sogenannten Non-Refoulables fest zu legen. So wurden Personen bezeichnet, die auch ohne gültige Dokumente an den Grenzübergängen nicht abgewiesen werden sollten. Dieses Arrangement rettete bis zum Kriegsende etwa 450 Menschen das Leben. Auf einer dieser Listen figurierte auch die 54-jährige, damals staatenlose Lilli Reckendorf, der es gelungen war aus dem Pyrenäen-Lager Gurs zu entkommen und die seither im Untergrund lebte. Ihre Erzählung der gefährlichen Reise an die Schweizer Grenze ist erhalten.

In Annemasse kam keiner aus dem Bahnhof heraus ohne peinliche Papierkontrolle. Da hiess es ganz selbstverständlich tun. Natürlich nie zu sprechen. Wir gingen durchs Städtchen zu einem kleinen Restaurant, wo uns ein Passeur empfangen sollte. Im Restaurant verkehrte noch eine «zweifelhafte» Reisegesellschaft. Eine jüngere Frau kam mit Mann und Sohn und suchte verzweifelt Hilfe beim Wirt, um ein Loch hinüber zu finden. Wir nahmen den Omnibus Richtung Thonon. In Loisin stiegen wir aus und gingen zwei und zwei auf einem Feldweg.

Unsere Begleiterin muss uns nun in eine Grenzferme leiten. Unsere Wegskizze ist schlecht gezeichnet. Als wir den Boden der Ferme betraten, kam unsere Begleiterin rausgewischt: «C’est bien ici, tout est réglé, déchirez vos papiers». Sie schwang sich aufs Rad und war weg. Jetzt ging es kreuz und quer durch Sumpf und Laub, durch Gras und über Pfade. Kein Posten war zu sehen. Mein Nebenmann wies auf den Stacheldraht. Der dreifache Verhau tat sich plötzlich auf, so breit, dass ein Heuwagen hätte hindurchfahren können und wir traten ins Niemandsland. Kurz wurde uns gezeigt, wie wir zu gehen hätten, um auf die Tramlinie zu stossen. Kurzer Abschied. Wir standen auf Ackerboden.

Seit 2016 erinnert in Genf eine Tafel an die ehemaligen Internierungslager des Kantons. Nicht alle, die damals den Weg in die Schweiz gefunden hatten, durften auch bleiben. Dass Wegweisung und Ablehnung einem Todesurteil gleichkam – auch daran wird erinnert.