«Rüti» und «Schwand» berichten vom historischen Kahlschlag

Seit Menschengedenken wird der Schweizer Wald bewirtschaftet – während Jahrhunderten wurde er auch im grossen Stil gerodet. Die vielschichtige Beziehung zwischen Mensch und Wald ist in Orts- und Flurnamen verewigt.

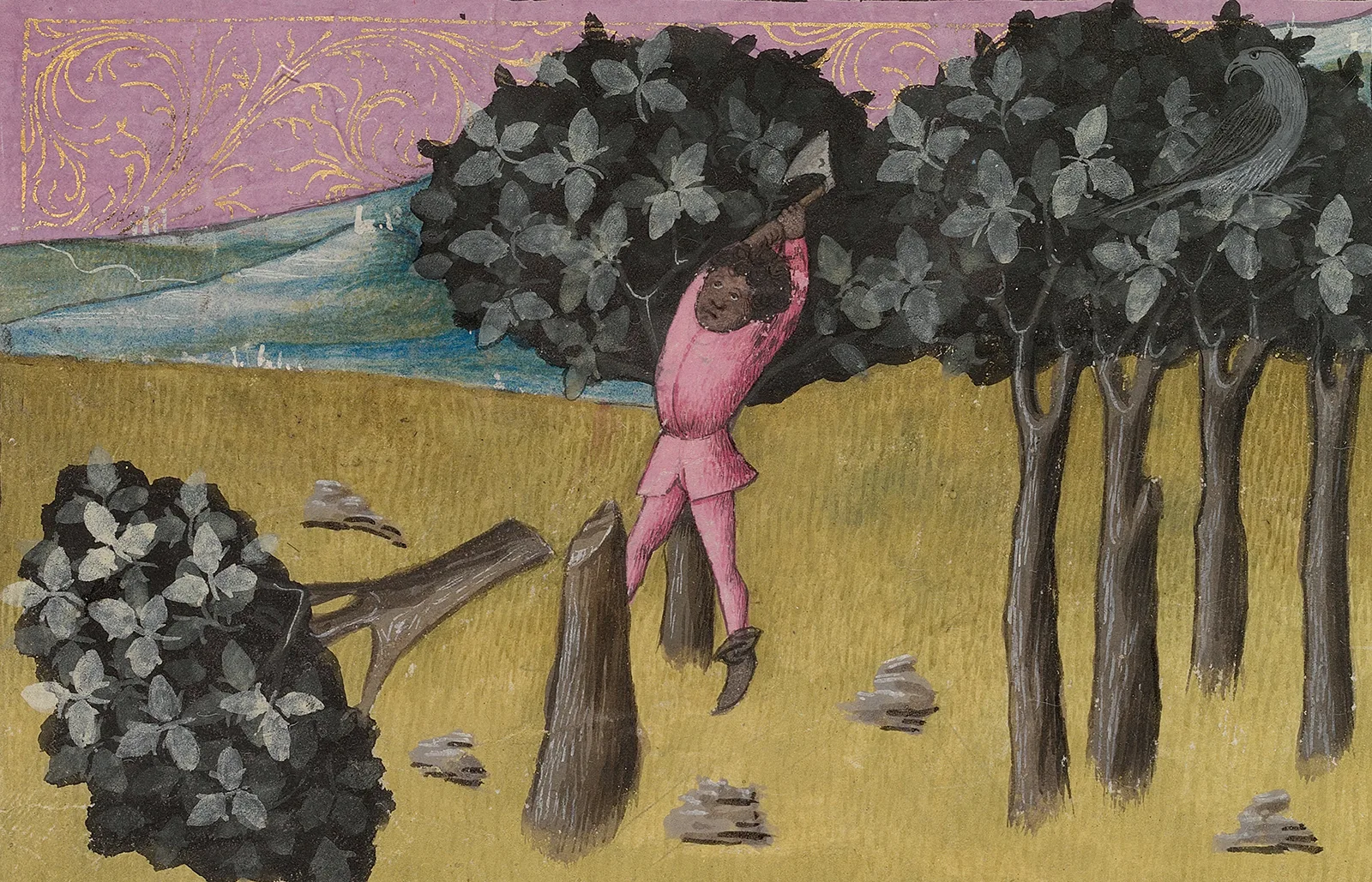

Natürlich rodeten nicht nur die Deutschsprachigen. Im französischen Sprachgebiet geht etwa der häufige Flurname Essert(s) auf eine Rodung zurück; von lateinisch runcare «roden» leiten sich das italienische Toponym Ronco und das rätoromanische Runcs ab.

Ein Beispiel für einen jungen Flurnamen ist der Amerikanerblätz in Hägendorf SO. Dieses Landstück heisst so, weil es im 19. Jahrhundert gerodet wurde, um vom Holzverkauf 128 Personen aus dem Dorf die Überfahrt nach Amerika zu finanzieren, damit diese die Armenkasse der Gemeinde nicht weiter belasteten.

Daraus wird ersichtlich, dass nicht nur die Rodung von Wald, sondern auch der Wald selber für die gesamte Bevölkerung existenziell war. Bis ins 19. Jahrhundert diente er als Nahrungsquelle (Pilze, Beeren, Kleinwild; grosses Wild war lange der Obrigkeit vorbehalten), als Weideland für Gross- und Kleinvieh sowie als Lieferant von Bau- und Brennholz – letzteres bis heute. Der Wald hatte eine derart grosse Bedeutung, dass Regeln über die Nutzung nötig waren. Regeln, die sich auch in einzelnen Toponymen widerspiegeln: Der Name Bannwald oder verschliffen Ba(u)wald verweist auf ein obrigkeitliches Verbot oder eine Einschränkung der Nutzung. Im voralpinen und alpinen Raum waren solche Wälder vor allem deshalb geschützt, weil sie Lawinen, Erdrutsche und Steinschlag von den Siedlungen abhielten. Noch heute haben gut 40 Prozent des Schweizer Waldes diese Funktion.

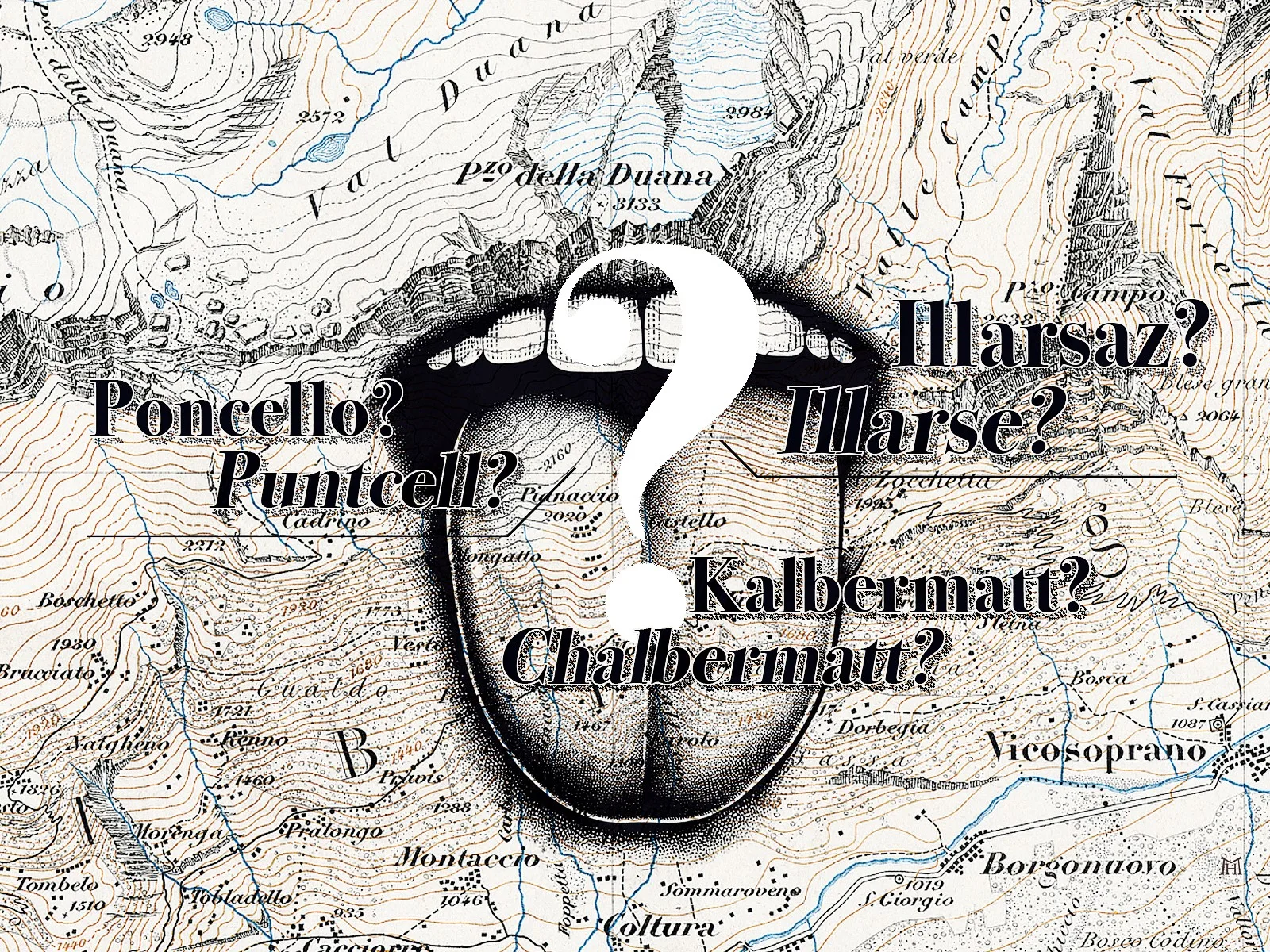

Toponyme verraten viel über frühere Besitzverhältnisse, Technologien und Kulturtechniken. So sind auch die verschiedenen Arten der Waldnutzung und -rodung, die unsere Vorfahrinnen und Vorfahren im Lauf des vergangenen Jahrtausends anwandten, in unzähligen Orts- und Flurnamen dokumentiert – besser als in mancher Urkundensammlung.