Die 300-Kinder-Aktion von 1939

1939 trafen 300 Kinder in der Schweiz ein. Sie sollten nach ein paar Monaten in andere Länder weiterreisen. Der Zweite Weltkrieg verhinderte dies und viele blieben während Jahren hier wie das Beispiel von Anneliese Laupheimer zeigt.

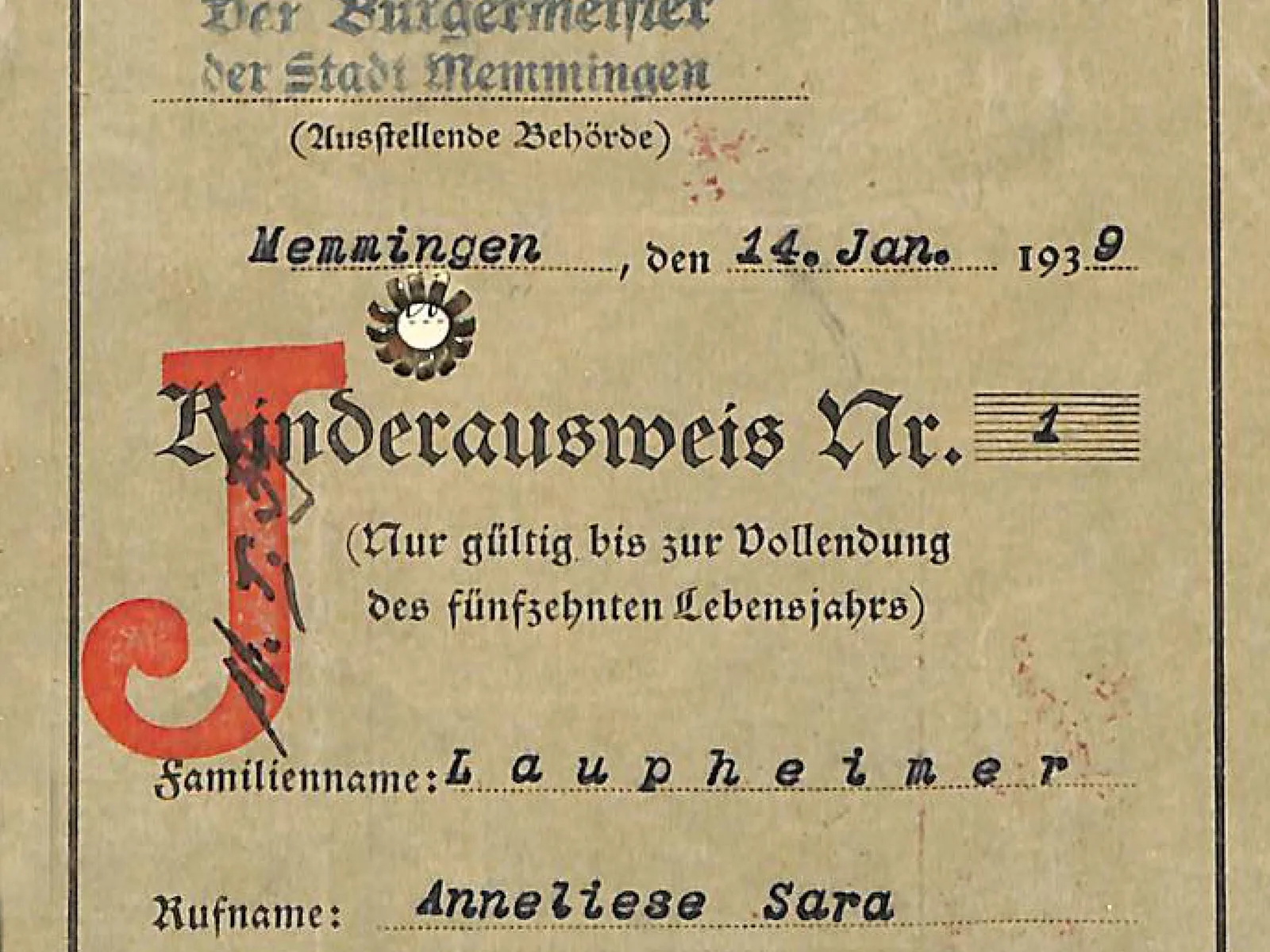

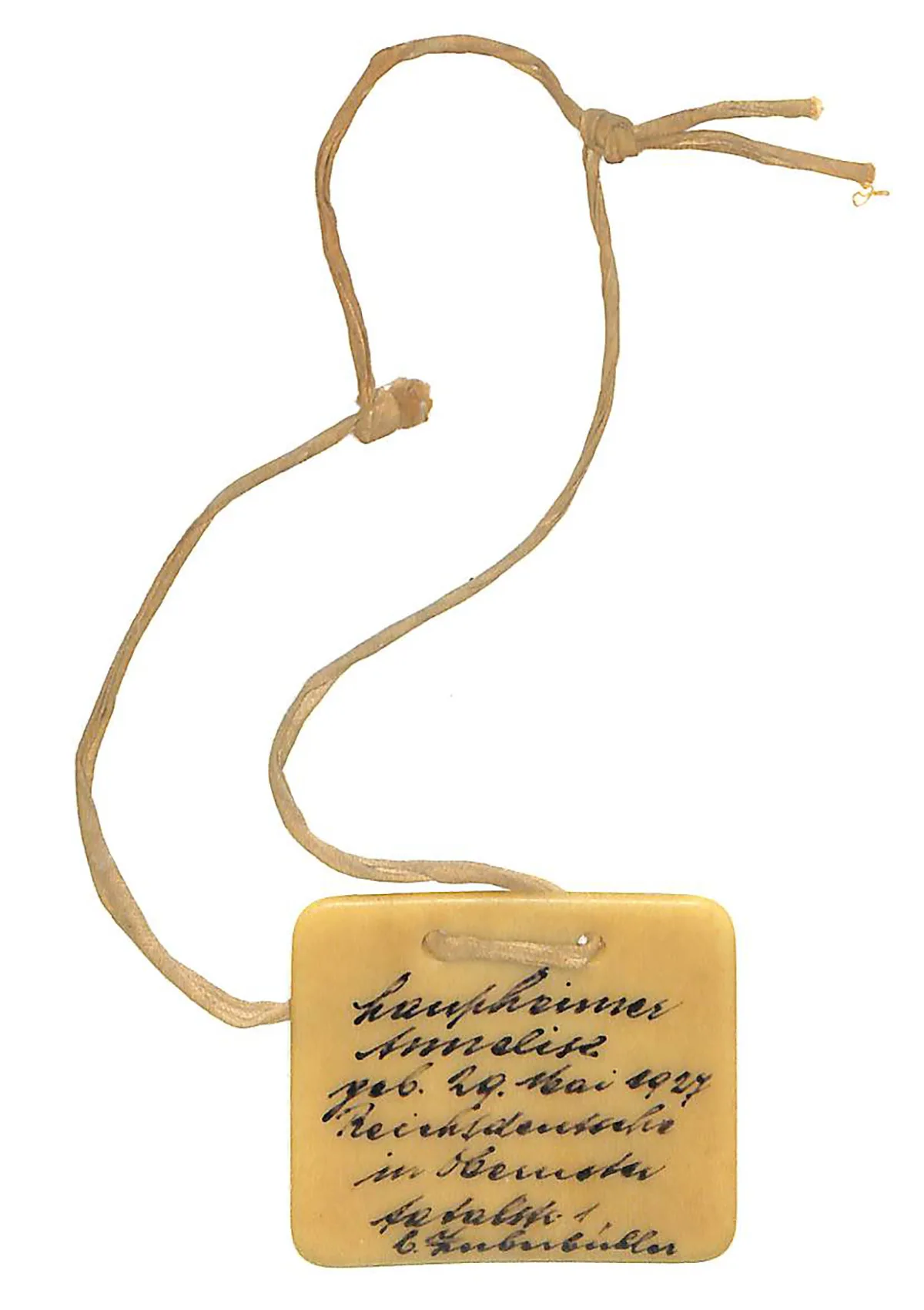

Unter diesen Kindern war ein Schwesternpaar aus Memmingen, Anneliese und Lotte Laupheimer. Sie stammten aus einer gutbürgerlichen jüdischen Familie, der Vater Julius Laupheimer besass gemeinsam mit seinen Brüdern ein Herrenkonfektionsgeschäft. Ende 1938 wurde er verhaftet und vorübergehend im KZ Dachau interniert. Anneliese war damals elf Jahre alt und hatte eine geistige Behinderung.

Im Sommer 1942 wurden die Eltern von Anneliese und Lotte nach Polen deportiert. In einer Postkarte vom 19. Juni 1942 schreibt die Jüdische Soziale Selbsthilfe Lublin, dass die Laupheimers sich «in Piaski, Kreis Lublin, befinden und gesund sind». In Piaski, das mit der deutschen Besetzung Polens Teil des Generalgouvernements war, wurde ab 1940 ein Ghetto eingerichtet, vorerst für polnische Jüdinnen und Juden, die im März 1942 ins Vernichtungslager Belzec deportiert wurden. Danach wurde das Ghetto zu einem Durchgangslager für deutsche Jüdinnen und Juden, die später in den Vernichtungslagern Auschwitz, Belzec, Sobibór und Treblinka ermordet wurden. Das Schicksal von Jeanette und Julius Laupheimer ist nicht im Detail bekannt; klar aber ist, dass sie den Zweiten Weltkrieg nicht überlebten. Eine ehemalige Nachbarin aus Memmingen, Else Günzburger, schrieb am 14. März 1946 an Emma Zuberbühler: «Beide Elternpaare und auch der ledige Onkel Herr David leben ja leider nicht mehr. Von den Juden in Memmingen leben nur mehr die Herrn aus den Mischehen, Gutman, Grünfeld und mein Mann[.]»

Mit dem Kriegsende veränderte sich viel für Anneliese. Ihre Schwester reiste 1946 in die USA aus, wo sie Walter Ullmann heiratete. Da nun klar war, dass Anneliese keine Familie mehr hatte, zu der sie zurückkehren konnte, und eine Auswanderung aufgrund ihrer Behinderung keine Option war, beantragte das SHEK für sie das Dauerasyl in der Schweiz. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs musste die Mehrzahl der Geflüchteten – getreu der Maxime der Schweiz, nur ein Transitland zu sein – in andere Länder weiterreisen. Die wenigen, die aus gesundheitlichen oder Altersgründen zurückblieben, lebten in einer Art Provisorium; für sie wurde 1947 der Status Dauerasyl eingerichtet. Insgesamt konnten nur knapp drei Prozent aller während des Zweiten Weltkriegs aufgenommenen Geflüchteten permanent in der Schweiz bleiben, also rund 1600 Personen. Davon erhielten 1345 Personen Dauerasyl, darunter auch Anneliese Laupheimer «wegen unheilbarer Krankheit».

Über lange Jahre war Ilse Wyler-Weil Annelieses Vormundin. Ilse Wyler, die ebenfalls mit der 300-Kinder-Aktion in die Schweiz gekommen war, hatte hier den Viehhändler Max Wyler geheiratet und lebte mit ihm in Uster. Regelmässig besuchte sie Anneliese, die sie als «sehr liebesbedürftig» sowie «lieb und brav, aber völlig unfähig sich irgendwie zu beschäftigen» bezeichnete, und brachte ihr kleine Geschenke zu ihren Geburtstagen und zu jüdischen Feiertagen mit.

Anneliese Laupheimer verstarb im Jahr 2008 und wurde auf dem Israelitischen Friedhof Winterthur beerdigt. Da es weder Erben noch ein Testament gab, wurde ihr restliches Vermögen (abzüglich der Kosten für Beerdigung und Grabstein) dem VSJF, Ilse Wyler-Weil und der Hugo Mendel Stiftung zugesprochen.