Das Theater der Emigranten

Schon wenige Monate nach der «Machtergreifung» Adolf Hitlers entwickelte sich das Zürcher Schauspielhaus zu einer mutigen Bühne gegen Rassenwahn und Antisemitismus.

Seine prominenten Neuzugänge, die er wie «Weizen bei schlechter Wetterlage» zusammengekauft haben soll, verdankt er den «Säuberungen» von Joseph Goebbels an den Theatern des Reichs. Gasbarra, der mit Rieser handelseinig wird, reist weiter nach Zürich, wo ihm viele seiner alten Berliner Weggefährten wieder begegnen, die «wie eine Hammelherde auseinander gestoben waren, in die der Wolf eingebrochen war.»

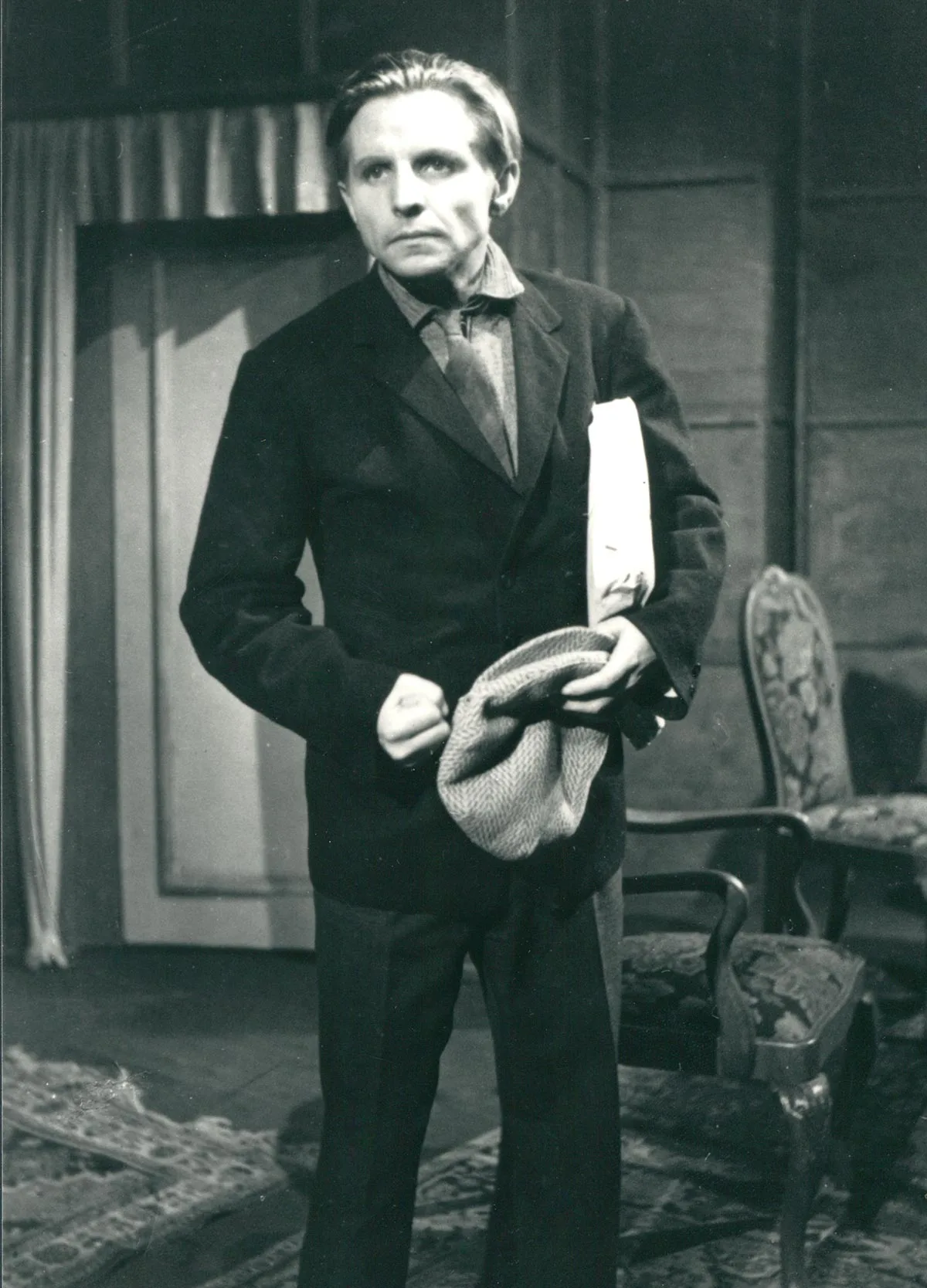

Illustre Namen wie Kurt Horwitz, Ernst Ginsberg, Wolfgang Langhoff, Therese Giehse oder der Bühnenbildner Teo Otto hatten das Zürcher Schauspielhaus in nur wenigen Monaten aus dem Schattendasein der Provinz in die erste Reihe der deutschsprachigen Sprechbühnen katapultiert. Vor allem mit dem hochtalentierten Leopold Lindtberg (ursprünglich Leopold Lemberger) verfügt das Haus nun über einen Regisseur, der mit seinen Inszenierungen in Riesers bisher gefälligem, doch weitgehend apolitischen Theaterbetrieb für Furore sorgen wird.

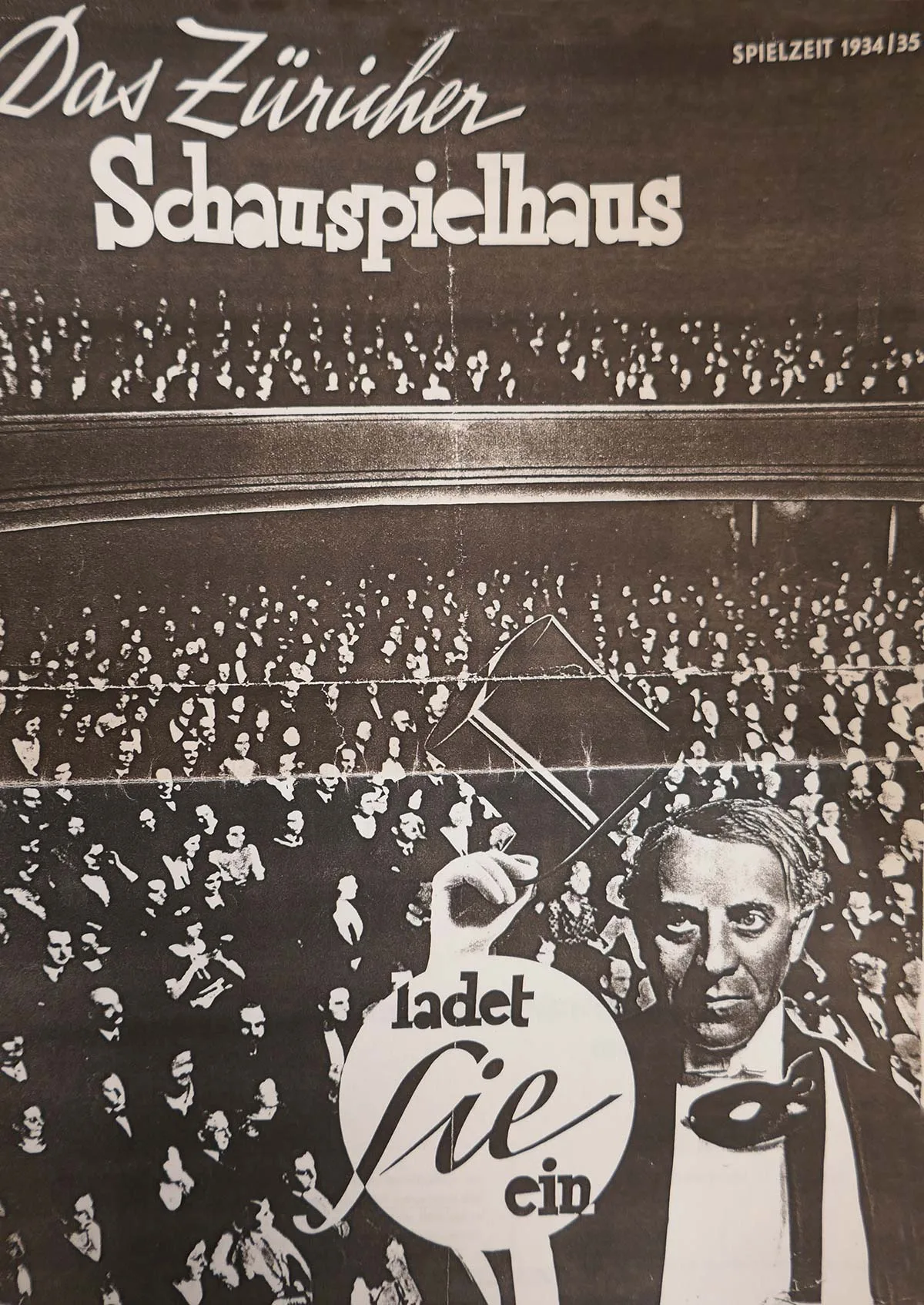

Der Spielplan 1934/35 mit Klassikern, darunter auch der obligate Wilhelm Tell, das Erfolgsstück Katharina Knie von Carl Zuckmayer, leichten Komödien und bürgerlichen Dramen ist mit über 20 Premieren pro Spielzeit weitgefächert. In diesem Reigen lässt ein Stück aufhorchen, Professor Mamlock - in Zürich als Professor Mannheim aufgeführt, ist ein zeitkritisches Stück des Arztes und Dramatikers Friedrich Wolf. Die Hauptfigur, der jüdische Arzt Professor Hans Mamlock zerbricht als überzeugter Demokrat an den zunehmenden Repressalien gegen die Juden und begeht in seiner Verzweiflung Selbstmord. «Ein Schauspiel aus dem Deutschland von heute» nennt es der Autor.

Ferdinand Riesers Courage den Warnungen deutschfreundlicher Freunde zu widerstehen, hatte dem Schauspielhaus ein Theaterereignis beschert, das zum Widerstand gegen Rassenwahn und Antisemitismus aufrief. Die um ein gutes Auskommen mit Deutschland bemühte Neue Zürcher Zeitung schreibt nach der Premiere: «War es notwendig, solche grausamen Ereignisse wieder hervorzuzerren? […] Wolfs Stück bringt denen, für die es geschrieben wurde – den Juden in Deutschland – keinen Nutzen und Trost, es kann ihnen höchstens schaden. Uns aber bringt es auch keine neue Aufklärung, sondern schürt nur die politischen Leidenschaften. Das zeigte sich deutlich bei der Premiere, wo alle vehementen Ausfälle gegen die Vertreter des neuen deutschen Regimes ein demonstratives lautes Echo fanden» und kommt zum Schluss, dass bei der Darstellung des «spezifisch deutschen Konfliktstoffs der Judenfrage» eine «leidenschaftliche Aufforderung zur Parteinahme» nicht angebracht sei.

Am 27. November 1934 berichtet die Basler Nationalzeitung: «Die kunstliebenden Zürcher, die am Montag die Volksvorstellung Professor Mannheim besuchten, waren schon beim Betreten des Theaters um ein seltenes Schauspiel reicher. Die Längsseite des Hauses flankierten Polizisten in Stahlhelm und mit Karabinern. Vor dem Theater parkierten die Mannschaftswagen der Polizei, bald auch der geräumige Gefangenenwagen. Die Demonstranten nahmen das Einschreiten der Polizei jeweils mit Pfuirufen und Schimpfworten auf. Während der Strassenschlacht [!] gab es 108 Verhaftungen, unter ihnen Dr. Henne, der Landesführer der Nationalen Front.»

Die Aufführung Professor Mannheim wird zur Geburtsstunde der bald schon legendären Zürcher Emigrantenbühne, die in den Jahren 1941 bis 1943 auch drei Uraufführungen von Bertold Brecht zeigen wird. Trotz alledem hatten die Theaterexilanten einen schweren Stand. So erinnert Felix Gasbarra, «die Fremdenpolizei stand allen Emigranten sehr misstrauisch, um nicht zu sagen ablehnend gegenüber, und versuchte die Einwanderung nach Möglichkeit zu verhindern». Und der Feuilletonchef der NZZ, Eduard Korrodi, liess nicht nach «das taktlose Hervortreten politischer Emigranten in unserem Land» zu brandmarken.