Als die Wohnungsnot noch Arbeiterwohnungsfrage hiess

Wohnungsnot – erstmals wurde dieses Thema hierzulande in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhundert heiss diskutiert. Das Thema hiess damals «Arbeiterwohnungsfrage», forderte die Stadtregierungen und führte sogar zu Krawallen.

Dieser Industrialisierungsschub liess Städte wachsen. Und der Zuwachs beschleunigte sich, wie etwa die Zahlen für Basel zeigen: Für die erste Verdoppelung der Einwohnerinnen und Einwohner bis Mitte des 19. Jahrhunderts hatte es 70 Jahre gedauert, für die zweite noch 30, und für die dritte Verdoppelung brauchte es nur noch die letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts. Die Stadt Zürich wuchs zwischen 1893 und 1897 – also in den Jahren, in denen das Landesmuseum gebaut wurde – jährlich um 9400 Personen. Das entspricht 7,3 Prozent und ist sechsmal mehr als das aktuelle Wachstum der Stadt. Gesamtschweizerisch versechsfachte sich die städtische Bevölkerung zwischen 1850 und 1910. In keiner Volkszählungs-Periode war die Urbanisierung so stark wie zwischen 1888 und 1900.

Kurz: Es fehlte an Wohnungen für die Arbeiter und ihre Familien. Wohnungsnot herrschte aber nicht nur in grossen Städten, auch in kleinen Städten wie etwa in Arbon, das damals vor allem wegen der stark expandierenden Firmen Saurer und Heine rasant wuchs, oder in ländlichen Regionen wie etwa im unteren Reusstal im Kanton Uri, das nach der Eröffnung der Gotthardbahn zu einem gut erschlossenen und damit interessanten Standort für die Industrie geworden war.

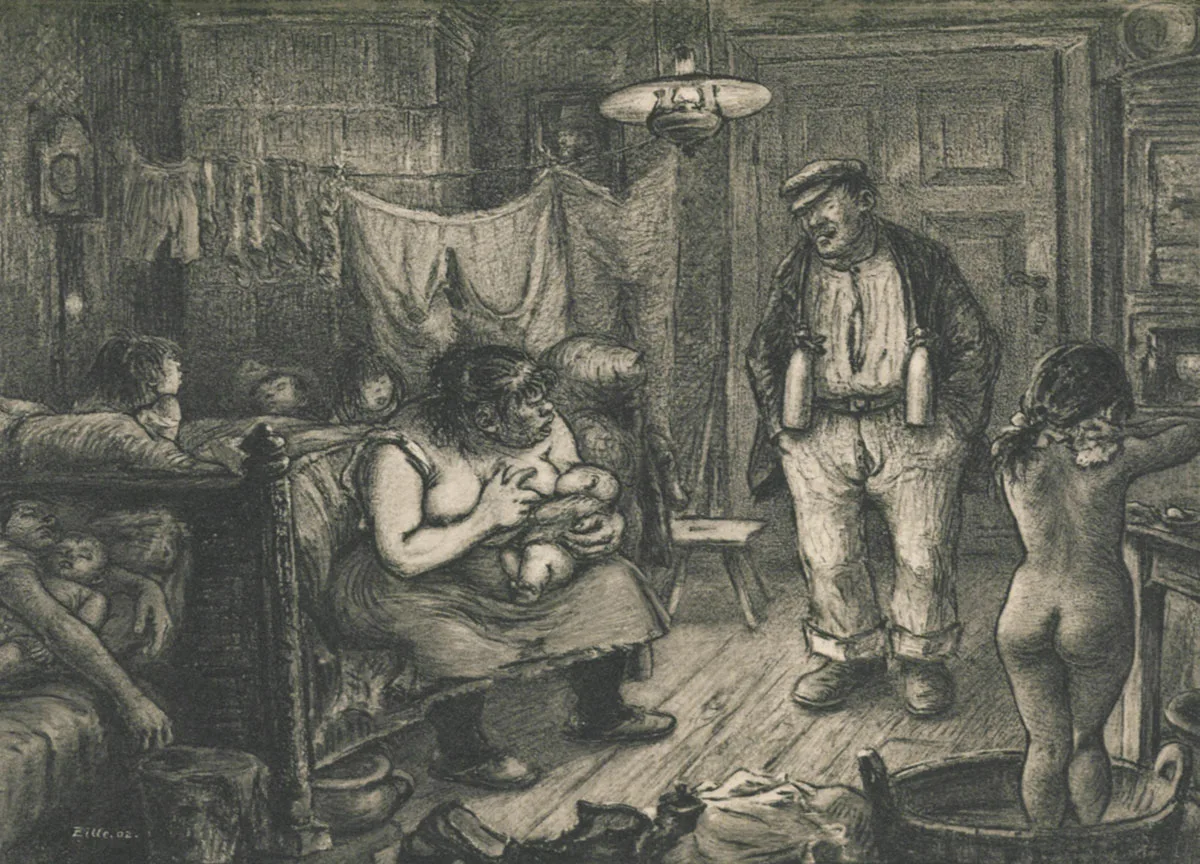

Untermieter und Schlafgänger

Um die hohe Miete zahlen zu können, brachten viele bei sich in eigens dafür abgetrennten Teilen der Wohnung Untermieter unter. Oder sie beherbergten so genannte Schlafgänger, denen sie ein Bett im eigenen Zimmer vermieteten, teilweise in Acht-Stunden-Schichten. In Zürich machten Untermieter und Schlafgänger zeitweise über 15 Prozent der Bevölkerung aus. Und immer wieder gab es in Zürich und Bern obdachlose Familien, die ihr Quartier in Scheunen, Ställen, Estrichräumen und unter Brücken aufschlagen mussten.

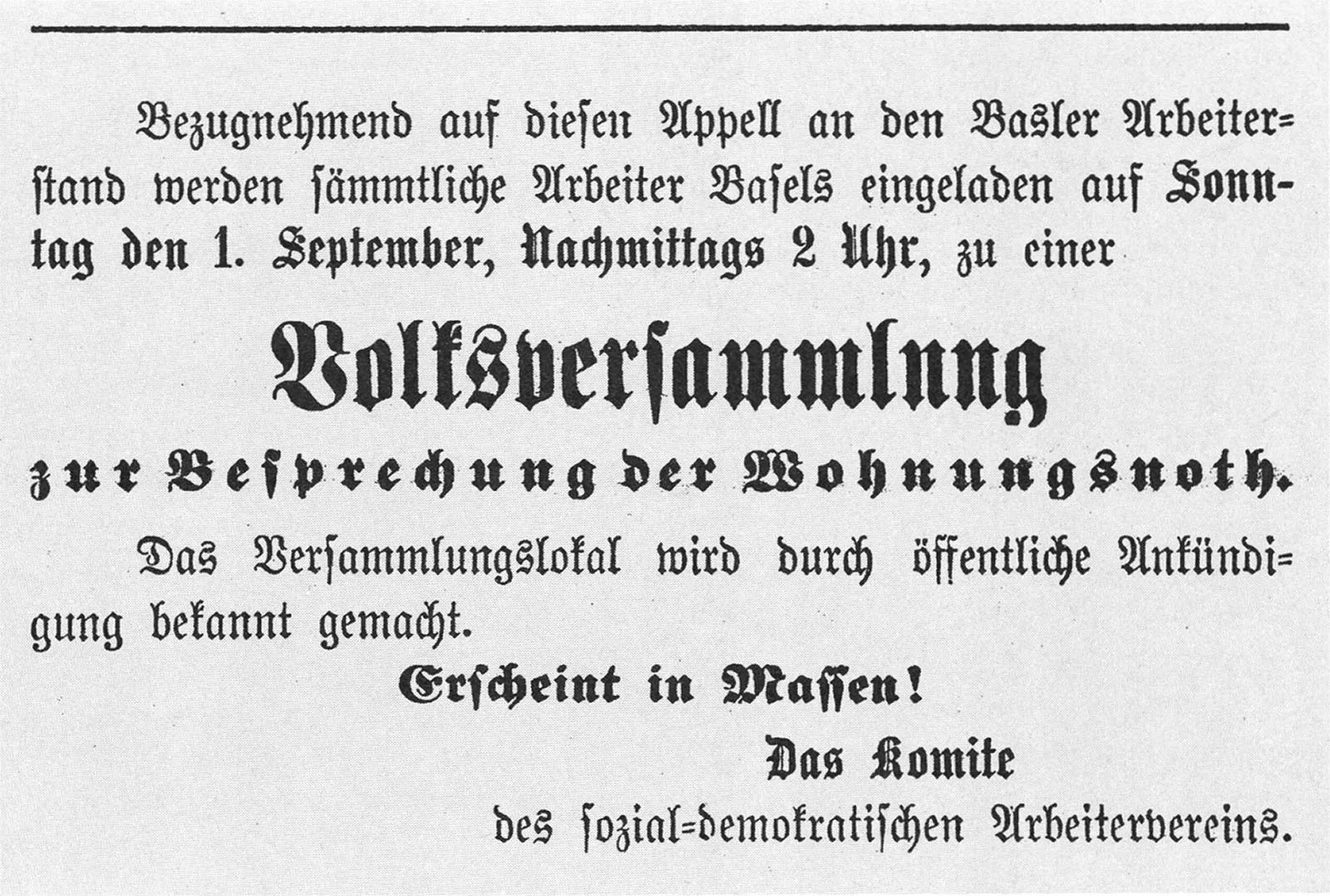

Öffentliche Debatte

Schon vor Abschluss der Erhebung in Zürich hatte der Stadtrat in seinem Geschäftsbericht für 1894 festgehalten: «Die Arbeiterwohnungsfrage ist, aus vielfachen Beobachtungen an Ort und Stelle zu schliessen, in ein Stadium getreten, welches geeignet ist, das öffentliche Aufsehen wachzurufen.» Der Stadtrat zeigte sich beunruhigt ob der «Überfüllung» der Wohnungen, «welche in sanitarer, moralischer und sozialer Hinsicht die übelsten Folgen bereits zeitigte und mehr und mehr zeitigen muss, wenn nicht weitausgreifend und energisch dem Übel, das chronisch zu werden droht, entgegengearbeitet wird».

Die Verhältnisse, so der Stadtrat, würden sich nicht verbessern, sondern verschlimmern, «wenn die Wohnungsproduktion völlig sich selbst, d.h. der Spekulation überlassen bleibt, wenn nicht von seite der Gemeinschaft, der Gemeinnützigkeit und der Arbeitgeber in die Wohnungsproduktion regulirend eingegriffen wird». Der Zürcher Stadtrat beschloss, «aus seiner Mitte eine Kommission» einzusetzen, «mit dem Auftrage, die Arbeiterwohnungsfrage einer eingehenden Prüfung zu unterwerfen».

Vorerst keine konkreten Resultate

Einer der Hauptgründe für Streiks und Konflikte

Die Wohnungsnot war, neben der Lohnfrage, nicht nur einer der Hauptgründe für organisierte Streiks, sondern auch für eine Reihe von Konflikten, «die ohne plausible und konkrete Forderung, wegen ‹Nichtigkeiten› und ‹Lappalien› ausgebrochen sind». Beispiele solcher Konflikte sind der Käfigturm-Krawall von 1893 in Bern, der Italiener-Krawall in Zürich von 1896 oder der Arboner Krawall von 1902. Die Arbeiterwohnungsfrage, so Fritzsche, war in der Entstehung von Arbeiterorganisationen, von Klassenbewusstsein und schliesslich von Klassenkampf weitaus wichtiger als Arbeitsplatzverhältnisse.