Eine Geschichte von Widerstand und Flucht

Während des Zweiten Weltkriegs versuchten zahlreiche Menschen vor der Verfolgung über die italienisch-schweizerische Grenze ins Tessin zu flüchten. So auch Egone Gruenberger, dem die Flucht in die Freiheit erst beim zweiten Versuch und nach langen Strapazen gelang.

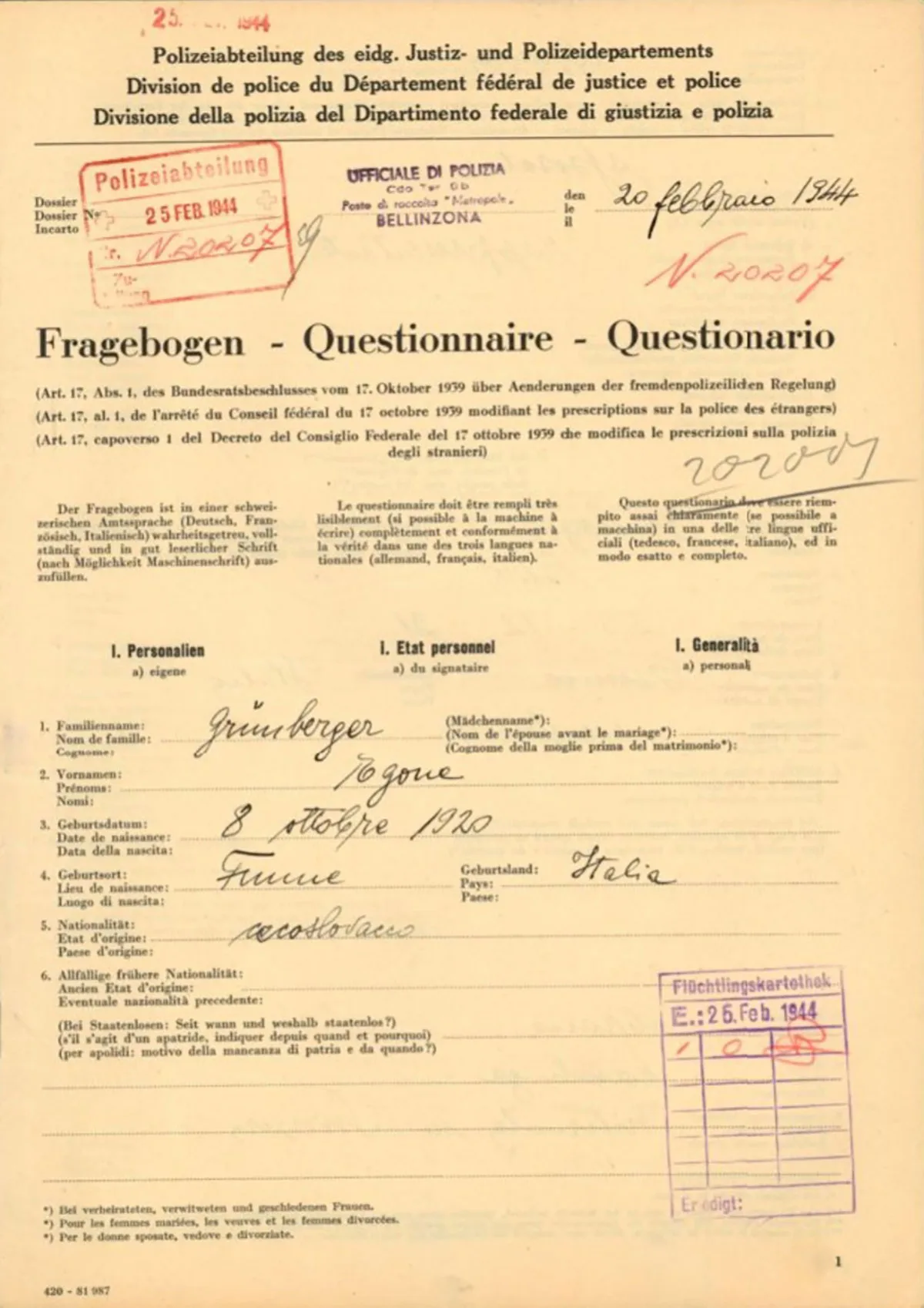

Einer von ihnen ist der 1920 geborene Egone Gruenberger, ein junger jüdischer Mann, der zu dieser Zeit mit seiner schwangeren Frau in Fiume (damals Italien, heute Rijeka in Kroatien) lebt. Als die Nazis das Land unter ihre Kontrolle bringen, werden Egone und vier Angehörige seiner Familie immer stärker von Verfolgung und Deportation bedroht.

Porträts von Egone und Edith Gruenberger.

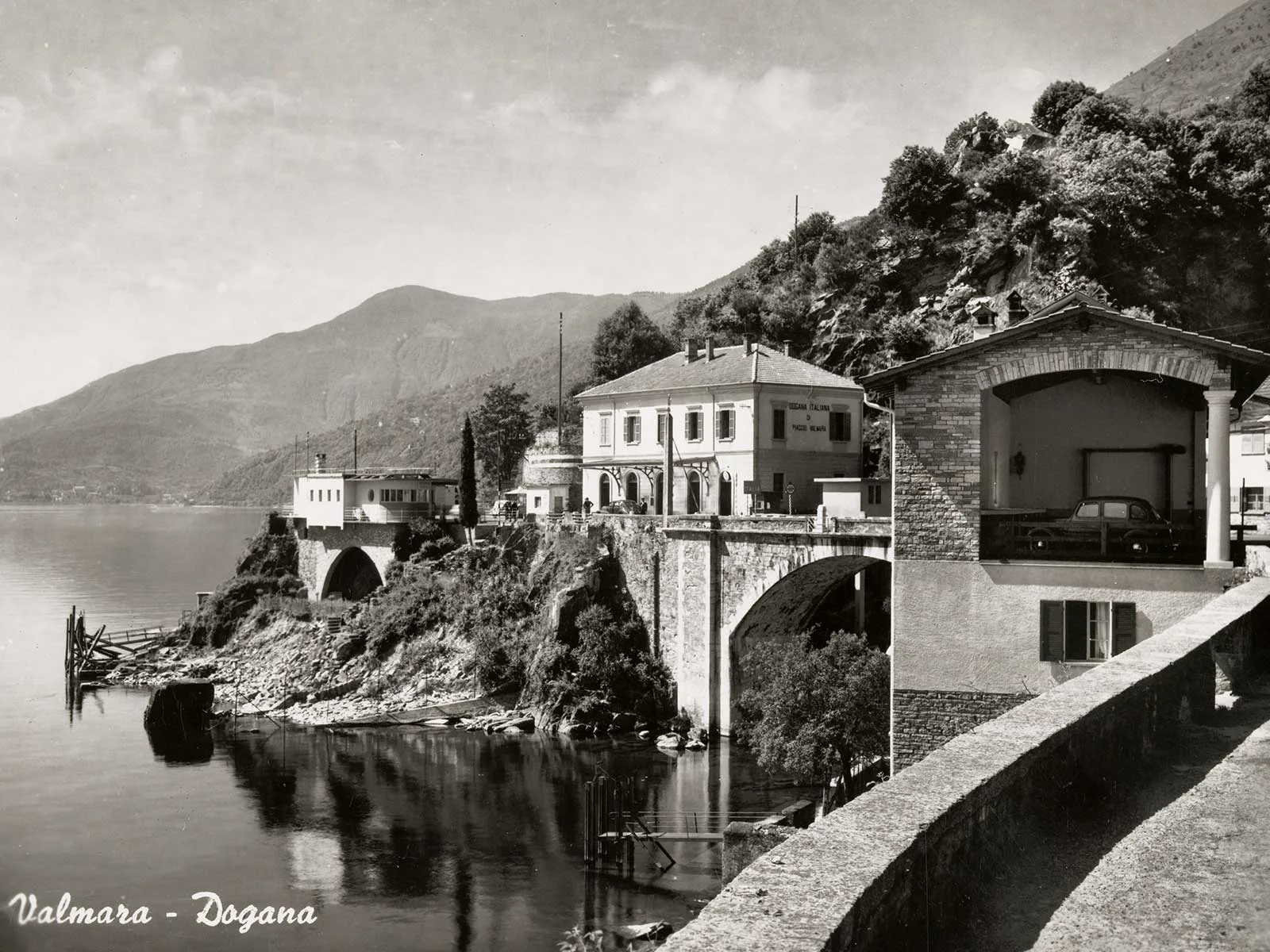

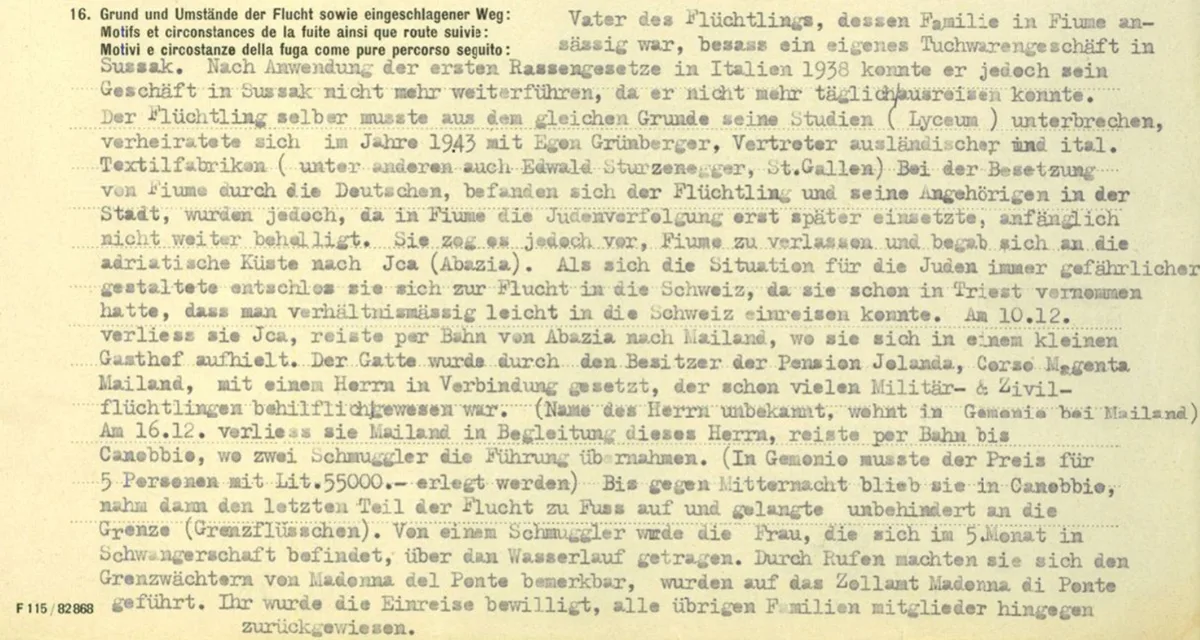

In seiner Verzweiflung, den Fängen der Nazis zu entkommen, begibt sich Egone mit seiner Familie – seine schwangere Frau Edith, die Mutter Adele, die Tante Regina und sein Bruder Erico – auf eine gefährliche Reise über Mailand und Cannobio, um in der Schweiz Zuflucht zu suchen. Am 17. Dezember 1943 versucht die Familie Gruenberger, nicht ohne 55’000 italienische Lira – heute eine beträchtliche Summe – für den heimlichen Grenzübertritt bezahlt zu haben, die Grenze bei Brissago zu überqueren. Ihre Hoffnungen werden jedoch enttäuscht, als sie von Schweizer Grenzsoldaten oberhalb von Brissago am Berghang abgefangen und am nächsten Tag zurückgeschickt werden. Da die beiden älteren Frauen die Strapazen einer erneuten Bergwanderung nicht mehr schaffen, wird die Familie Gruenberger von Brissago mit dem Boot nach Dirinella, auf der anderen Seite des Lago Maggiore, gefahren und dort an die Grenze geführt. Nur Egones Frau Edith, die im fünften Monat schwanger ist, darf in der Schweiz bleiben.

Egone und seine Familie werden in Varese inhaftiert, wo sie unter harten Bedingungen und der ständigen Gewaltandrohung leiden. Egones schriftliches Zeugnis, das von der Tessiner Historikerin Renata Broggini erstmals zitiert wurde, ist eindeutig. Es enthält die Namen mehrerer Jüdinnen und Juden, die an der Grenze erwischt wurden. Es lässt sich nicht feststellen, ob sie alle zuvor von den an der Grenze postierten Schweizer Truppen zurückgewiesen worden waren oder ob sie auf dem Weg zur Grenze, aber noch auf italienischem Gebiet gefangen genommen wurden.

Nach einigen Wochen in Varese wird Egone in das San-Vittore-Gefängnis im Zentrum von Mailand verlegt, ein berüchtigtes Symbol für Unterdrückung und Folter. Hier gibt es einen ersten Fluchtversuch mit anderen jüdischen Kameraden, der aber scheitert. Egone berichtet, wie die Gefangenschaft in Mailand erneut von Schlägen und Folter begleitet wird. Die Deutschen haben Norditalien erst seit ein paar Monaten besetzt, und doch läuft die gut geölte Verfolgungsmaschinerie bereits auf Hochtouren.

In der Nähe von Verona ergreift Egone die Gelegenheit, mit zwei anderen Männern aus dem fahrenden Zug zu springen und zu fliehen. Mit klopfendem Herzen und scharfem Verstand verschwindet er in den umliegenden Wäldern bei Cerea, unweit von Verona. Nachdem er in einer Kirche Zuflucht gefunden hat, wird er von einer einheimischen Familie aufgenommen und versorgt. Zum ersten Mal seit 60 Tagen kann er ein Bad nehmen, Kleider wechseln und anständig essen.

Einige Wochen später macht sich Egone auf den Weg zurück nach Mailand. Erschöpft, aber unversehrt, sucht er Unterschlupf bei einem Netzwerk von Widerstandskämpfern, die ihm eine falsche Identität geben. Der einzige Zweck des Ausweises ist, dass er wieder über die Grenze in die Schweiz fliehen kann. Seine Frau ist in der Zwischenzeit ins Südtessin gebracht worden.

Schnelle Änderung der Flüchtlingspolitik

Nach tagelangem, zermürbendem Fussmarsch erreicht Egone schliesslich die Schweizer Grenze am 19. Februar 1944. Es folgen verschiedene Verhöre und Protokolle. Wie schnell sich die Zeiten ändern, zeigt die Tatsache, dass er dieses Mal, obwohl er sich als Jude offen ausweist, von den Schweizer Behörden im Onsernonetal ohne Probleme aufgenommen wird. Die Zurückweisungen von Juden an der Südgrenze zu Italien endeten im Laufe des Dezembers 1943, später wurden grundsätzlich alle Juden aufgenommen. Das Besondere am Fall Gruenberger ist, dass er nach dem derzeitigen Stand der Forschung wahrscheinlich der letzte dokumentierte Fall von Abweisung ist (18.12.1943).

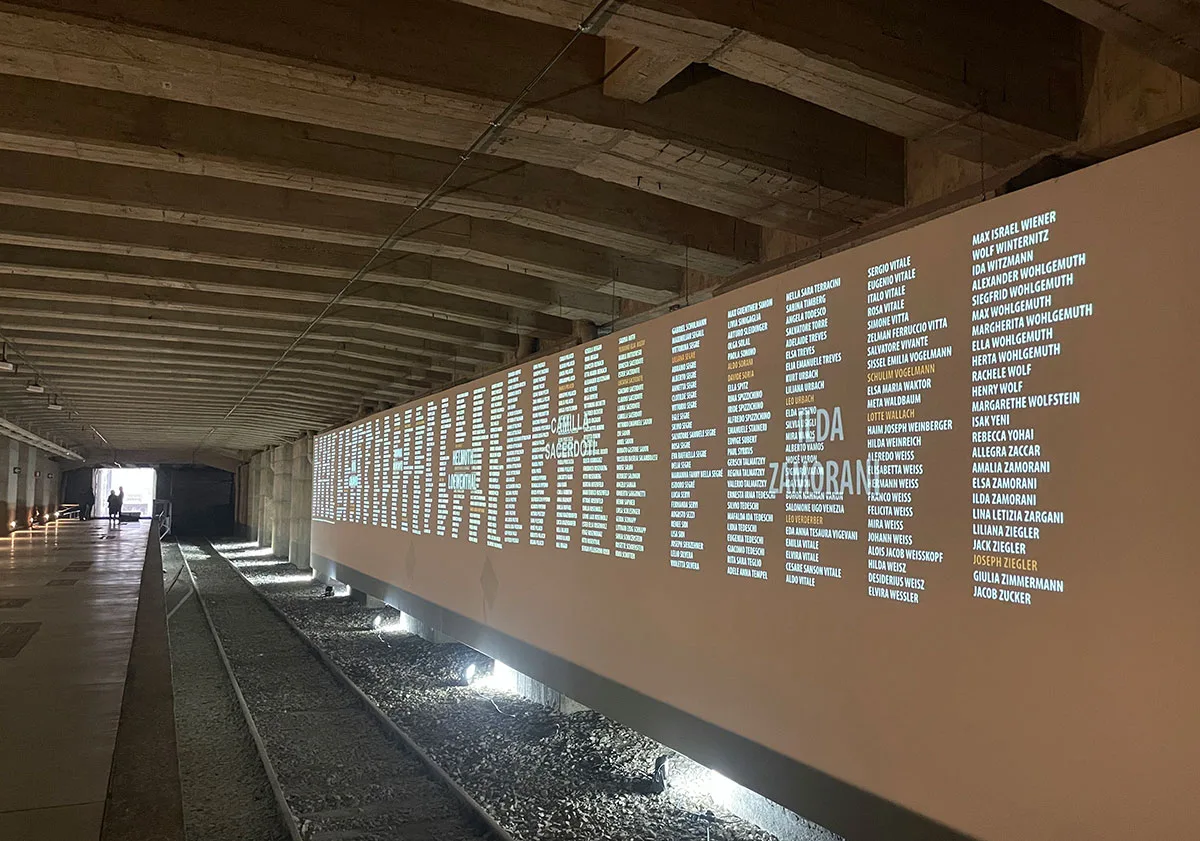

Egone Gruenbergers Flucht aus den Fängen des Nationalsozialismus fand schliesslich ein glückliches Ende. Andere hatten dieses Glück nicht. Der Konvoi, auf dem der Rest seiner Familie blieb, kam bereits am 7. Februar 1944 in Auschwitz-Birkenau an. Von den 600 Jüdinnen und Juden, die aus Mailand in diesen Transport deportiert worden sind, überlebten nur knapp vier Prozent. Eine der 22 Überlebenden ist die heutige 93-jährige italienische Senatorin Liliana Segre. Sie war damals 13 Jahre alt und war zusammen mit ihrem Vater und zwei älteren Onkeln Anfang Dezember 1943 in Arzo bei Mendrisio von einer Freiburger Infanterie-Einheit zurückgewiesen worden.

In der Region zwischen Ascona und Verbania gibt es die «Percorso della Speranza», die den Ereignissen dieser Zeit nachspürt, während der Verein Insubrica Historica ein Trekking entlang der Wege anbietet, die Flüchtlinge, Partisanen und Deserteure nahmen, um in die Schweiz zu gelangen.