Sportliches Mittelalter

Wenn man an Sport denkt, kommen Bilder der modernen Sportarten hoch: Fussball, Rennvelos, Rugby und Skifahren. Doch was ist eigentlich mit dem lange verklärten Mittelalter? Gab es damals schon Sport und ist dieser für den Raum der heutigen Schweiz vergleichbar mit modernen Wettbewerben?

Vielleicht braucht es diese (haar)spaltende und gegensätzliche Debatte gar nicht. Wenn man nüchtern in die Vergangenheit schaut, gibt es durchaus Quellen und Hinweise, dass körperliche, spielerische Betätigungen mit Wettbewerbscharakter im Mittelalter Bestand hatten. Im Verlauf zur Moderne kam es aber zu Brüchen, denn Sinn und Zweck der «sportlichen» Betätigungen wandelten sich.

Dies lässt sich gut am Schützenwesen aufzeigen, einer Sportart, die sehr früh schon als Wettbewerb ausgetragen wurde. In der alten Eidgenossenschaft des 15. Jahrhunderts gab es zahlreiche Schützenfeste, Treffen von Schützen und auch Schützinnen, die um Preise und nach gleichen Regeln gegeneinander antraten. Es ging aber nicht nur um Wettbewerb, sondern auch um die Stärkung der militärischen Wehrkraft. Deshalb unterstützten die eidgenössischen Städte Schützengesellschaften bereits seit dem 14. Jahrhundert: Der Rat in Zürich beispielsweise erlaubte in der Mitte des 15. Jahrhunderts den Büchsenschützen, ausserhalb der Stadtmauern eine Zielstätte zu bauen und förderte die städtische Schützengesellschaft mit Geldern aus der Stadtkasse sowie mit Brot und Wein.

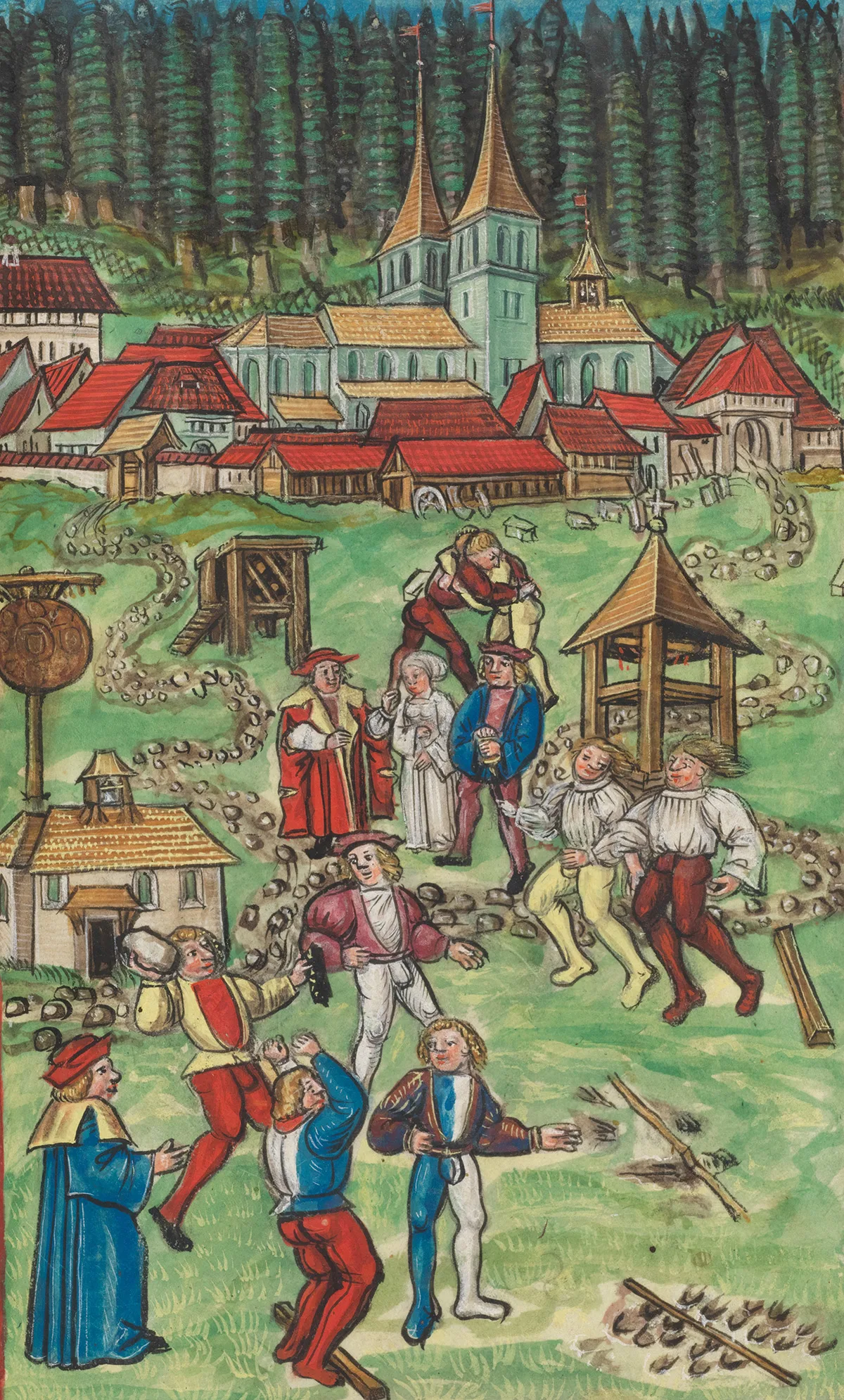

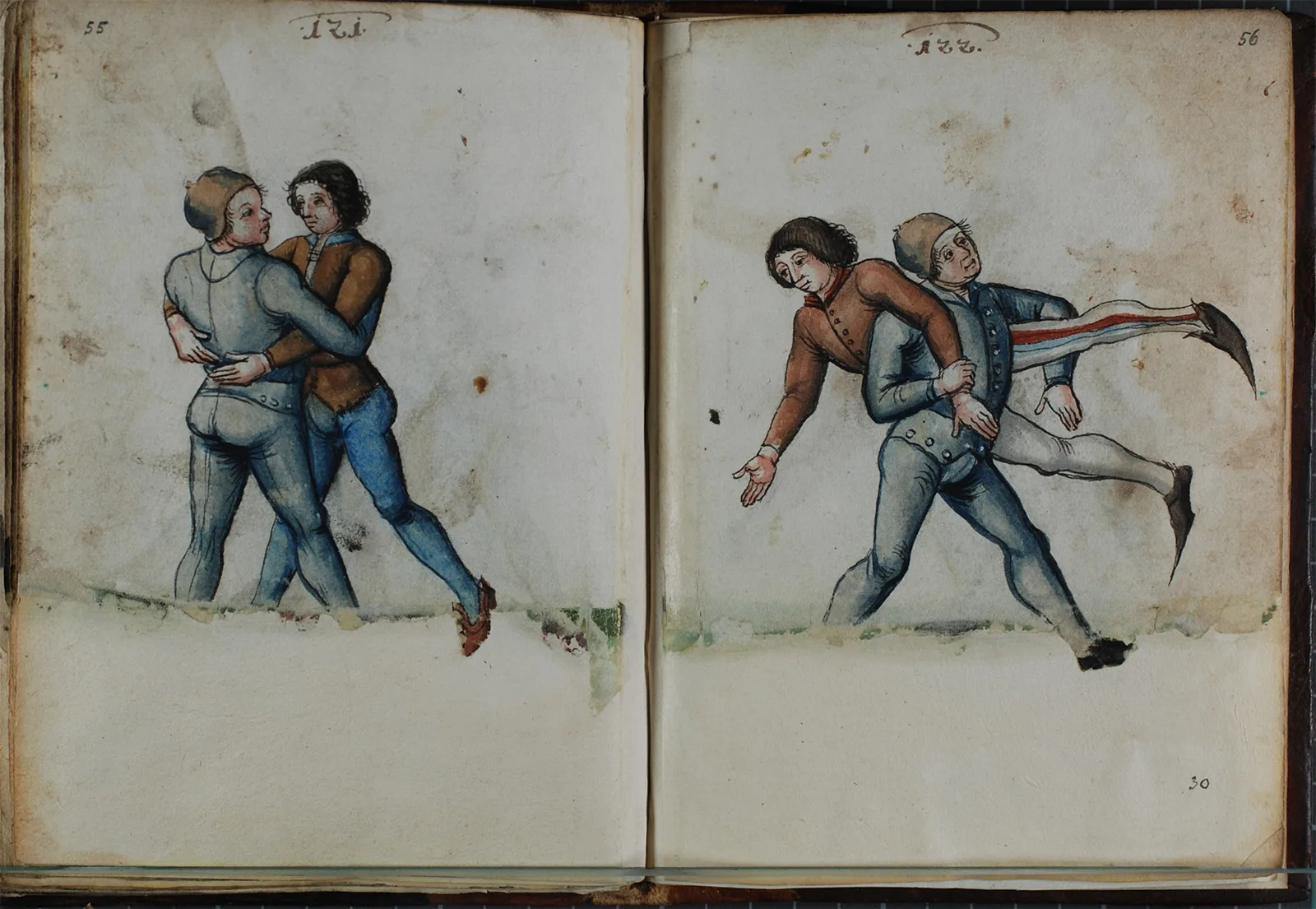

Dass sportliche Veranstaltungen durchaus auch spontan entstehen oder weniger stark organisiert waren, ist für das Mittelalter und die Frühe Neuzeit zu vermuten und für die alte Eidgenossenschaft auch belegt. Steinstossen, Ringkämpfe, Boxen oder Laufwettbewerbe gehörten im alpinen Raum zur lokalen Kultur und wurden erst ab dem ausgehenden 18. Jahrhundert gezähmt und zu Nationalsportarten erklärt. Bildliche Abbildungen sind dazu eher selten, eine Ausnahme ist Diebold Schillings Chronik aus dem Jahre 1513.

Steinstossen war gewiss eine kriegerische Praktik, zumindest in der eidgenössischen, überhöhten Erzähltradition zur Schlacht von Morgarten. Es wurde jedoch nicht nur von eidgenössischen, sondern beispielsweise auch von schottischen Bauern spielerisch und als Wettkampf durchgeführt. In beiden Regionen wurden diese Sportarten erst im 19. Jahrhundert zu nationalen Tugenden erhöht und an Festen entsprechend zelebriert. Die mittelalterlichen, zeitnahen Quellen des 15. und 16. Jahrhunderts, darunter auch Schilling selbst, geben jedoch keinerlei Hinweise, dass solche Wettkämpfe der militärischen Vorbereitung gedient hätten. Vielmehr handelte es sich um ein spielerisches Kräftemessen, das durchaus Vergnügungscharakter gehabt haben könnte: Häufig fanden solche Spiele und Wettkämpfe nämlich an Kirchweihfesten und sogenannten Alpfesten, Stubeten oder Alpeten statt. Selbst der Militärhistoriker Walter Schaufelberger betonte schon 1972, dass es in der Alp- und Hirtenkultur in weniger arbeitsintensiven Zeiten durchaus möglich war, sich im Schwingen, Steinstossen, Laufen und weiteren sportlichen Wettbewerben zu üben. Gewissermassen könnte man hier auch von einer vormodernen Freizeitgestaltung sprechen.

Trotz der Organisation und den unterschiedlichen Einzelwettkämpfen kann hier noch nicht von klassischem «altschweizerischen Pentathlon» gesprochen werden, den die Humanisten später – vor allem aufgrund dieses Bildes – den Eidgenossen andichteten. Dies hat bereits Walter Schaufelberger gezeigt: Er kommt zudem zum Schluss, dass der Weitsprung und der Wettlauf in der ganzen Eidgenossenschaft verbreitet waren und nicht regionalspezifische Verbreitung gehabt haben.

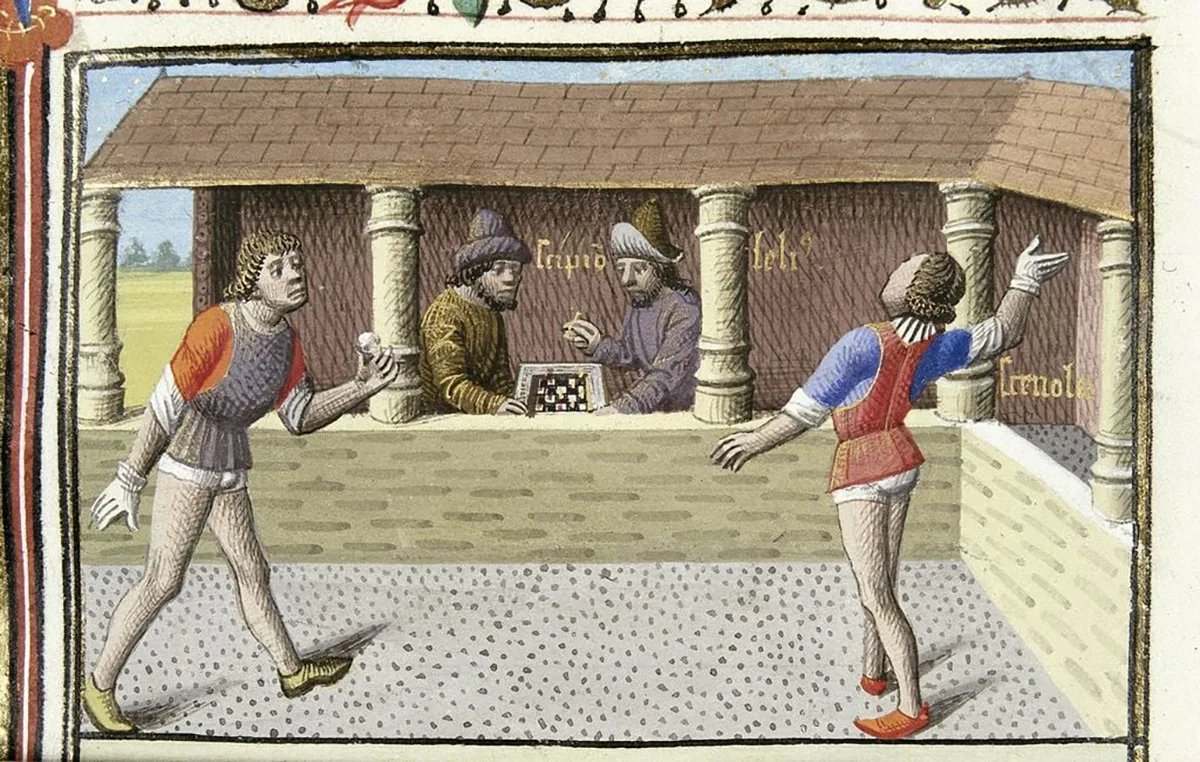

Weitere Sportarten wie das Fechten, der Schwert- und der Faustkampf wurden durchaus praktiziert, aber dies über Jahrhunderte eher in adligen Kreisen und an den später gegründeten Universitäten. Dominant waren das Schützenwesen, die einfachen Ring- und Schwingkämpfe und das Steinstossen, die dann im 19. Jahrhundert neu aus der Taufe gehoben werden sollten.

Swiss Sports History

Dieser Text ist in Zusammenarbeit mit Swiss Sports History, dem Portal zur Schweizer Sportgeschichte, entstanden. Die Plattform bietet schulische Vermittlung sowie Informationen für Medien, Forschende und die breite Öffentlichkeit. Weitere Informationen finden Sie unter sportshistory.ch.