Der Guillotinenbauer

Johann Bücheler war ein gewöhnlicher Schreiner aus Kloten. 1836 erhielt er vom Kanton Zürich den Auftrag, eine Guillotine zu bauen. Danach war ein normales Leben nicht mehr möglich.

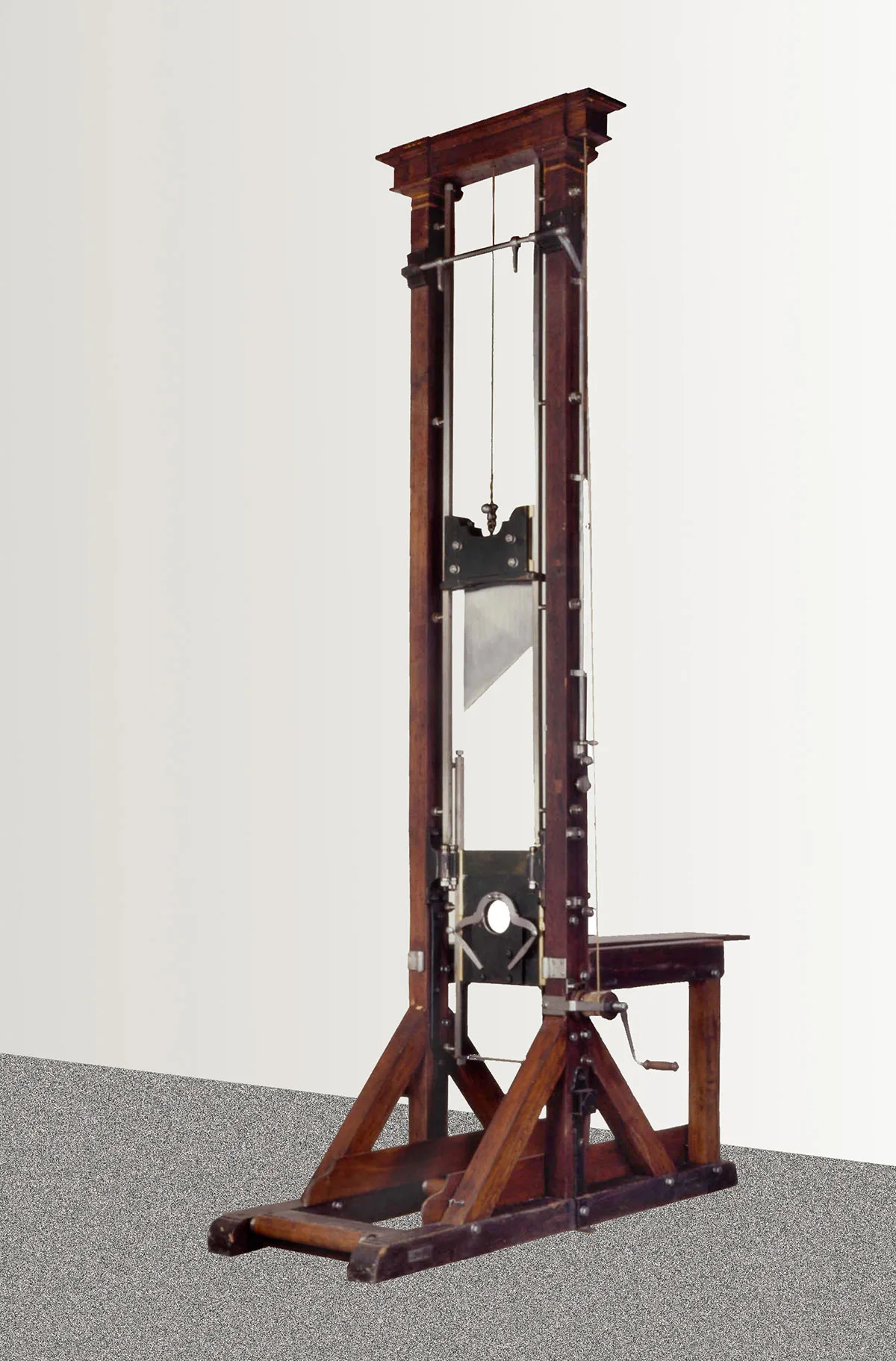

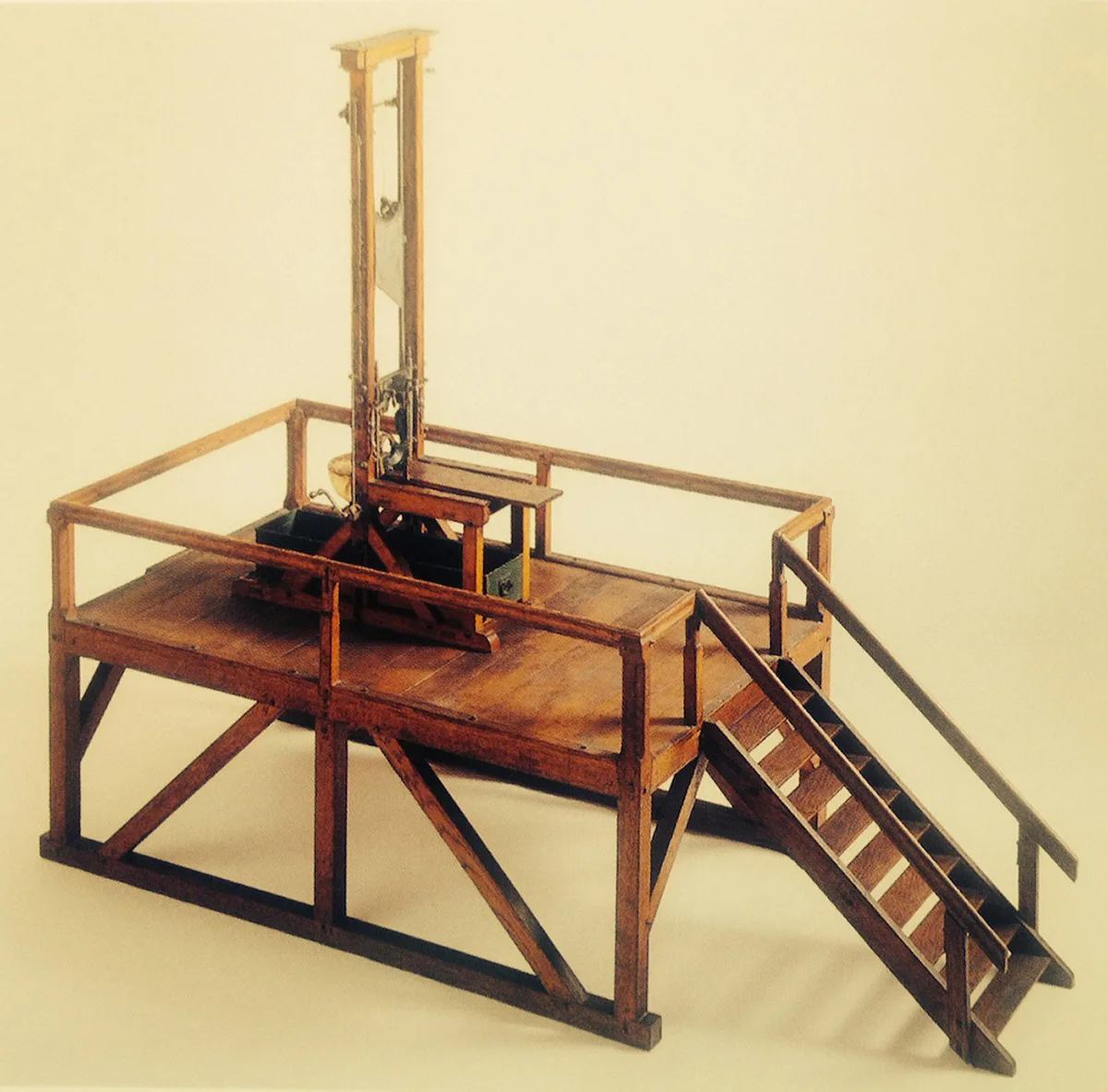

Die Pfeiler sind aus Eichenholz gefertigt, zwischen denen das Beil hochgefahren und hinuntergelassen werden kann. Mit einem Seil kann Bücheler den Mechanismus des hinunterschnellenden Beils in Gang setzen. Es funktioniert, und nach sechs Wochen ist das Gerät fertig: 3,93 Meter hoch, 74 Zentimeter breit und 2,12 Meter tief. Die Gehilfen zerlegen die Guillotine in ihre Einzelteile, verpacken diese in Holzkisten, und Bücheler reist damit zurück nach Zürich.

Geächtet statt geachtet

Er bleibt es, denn nach dem «Züri-Putsch» von 1839 kehrt der politische Wind im Kanton Zürich. Die Konservativen übernehmen die Macht und drehen das Rad der Zeit zurück. Das maschinelle Hinrichten mit der Guillotine wird verboten, der Schwerthieb durch den Scharfrichter ist bei der Todesstrafe wieder angesagt. Büchelers Maschine bleibt, wo sie ist: irgendwo eingelagert.

Über das weitere Leben des «Mechanicus» ist nur wenig bekannt. Er zieht nach Baselland, und wenig später erzählt man sich in Kloten, Bücheler sei ab nach Frankreich. Auf jeden Fall wird seine Familie armengenössig – es ist das traurige Ende einer unglücklichen Geschichte.