Kartengeheimnisse

Geheime Karten, Verkaufsverbote und Retuschen: Um Militärgeheimnisse zu schützen, wurden in der Schweizer Kartografie unterschiedliche Massnahmen ergriffen.

Eine geheime und eine öffentliche Kartografie

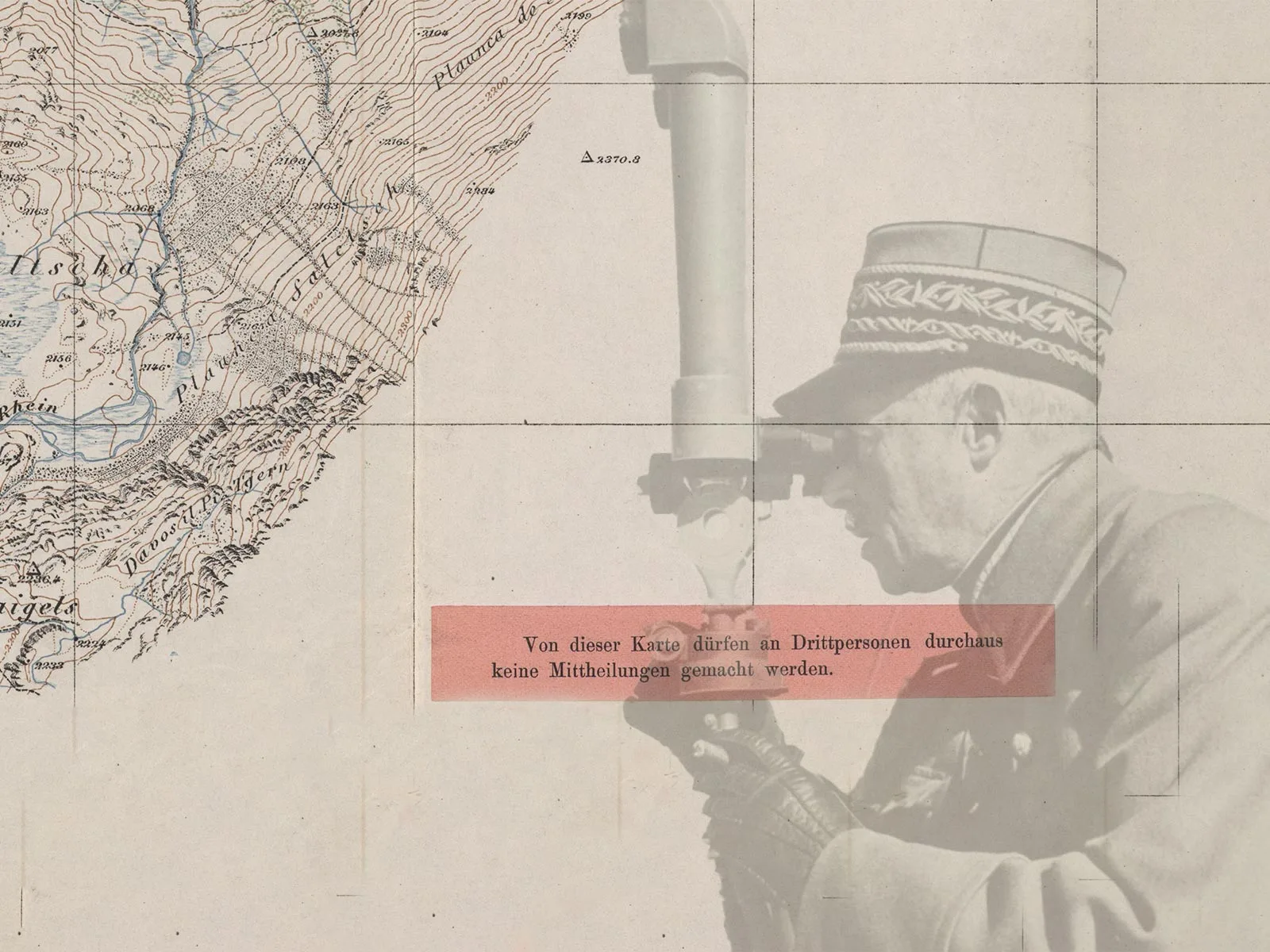

Kurz nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs im September 1939 stellte der Oberbefehlshaber der Schweizer Armee Henri Guisan fest, «dass von gewisser Seite für schweizerische Kartenwerke […] ein Interesse besteht, das zum Aufsehen mahnt.» Diese Beobachtung kam nicht von Ungefähr: Bereits im Mai 1939 hatte der schweizerische Generalstab die deutsche Wehrmacht verdächtigt, über eine Berliner Tarnadresse gezielt Schweizer Kartenwerke zu bestellen. Ausserdem bemängelte Guisan, dass die Schweizer Kartenvorräte «für ausserordentliche Bedürfnisse des Nachschubs nicht genügen, nicht einmal für die Abgabe einer zweiten Garnitur neuer Karten an die berechtigten Stäbe und Einheiten.» Kriegführung war ohne Raumwissen unmöglich – im Sinne der Verteidigungsbereitschaft sollte deshalb jede verfügbare Karte eingezogen und der Armee übergeben werden.

Im Oktober 1939 reagierte der Bundesrat auf die Kartenknappheit und das Geheimhaltungsproblem, indem er den Verkauf und die Ausfuhr von Karten der Schweiz mit einem Massstab von 1:1'000'000 oder grösser vollständig untersagte. Auch in Büchern, Zeitungen und sogar auf Postkarten wurde die Wiedergabe von Geländeinformationen verboten. Diese Massnahmen kamen einer umfassenden Kartenzensur gleich. Sie wurden erst nach Kriegsende im Sommer 1945 wieder aufgehoben.

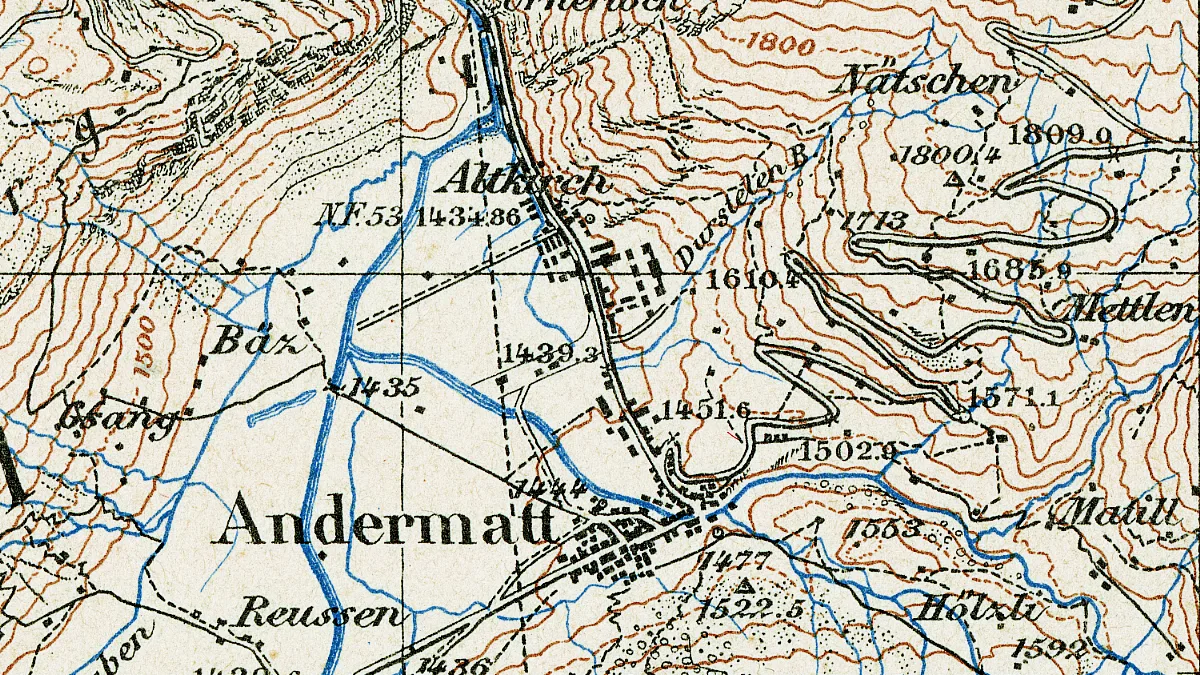

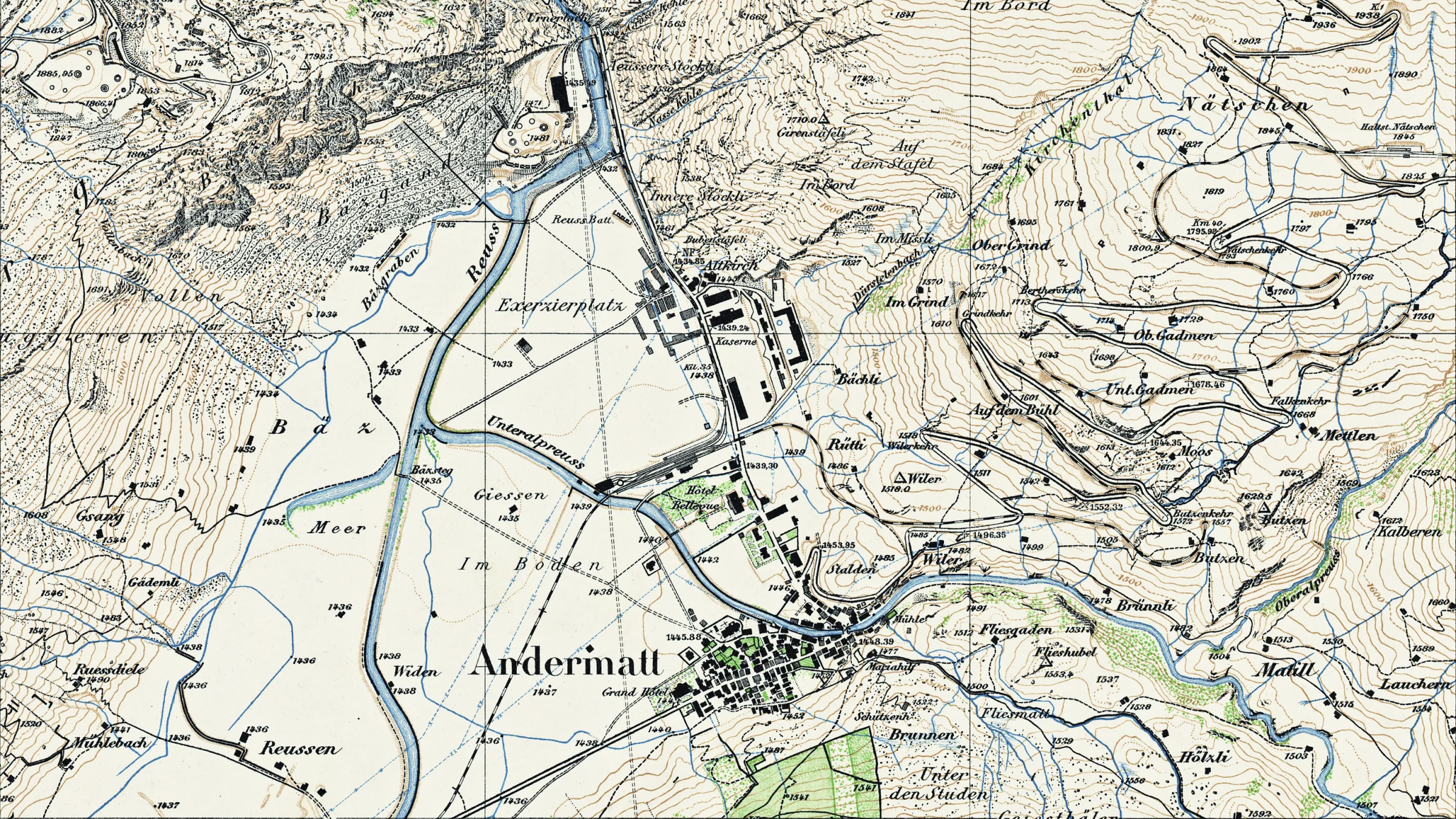

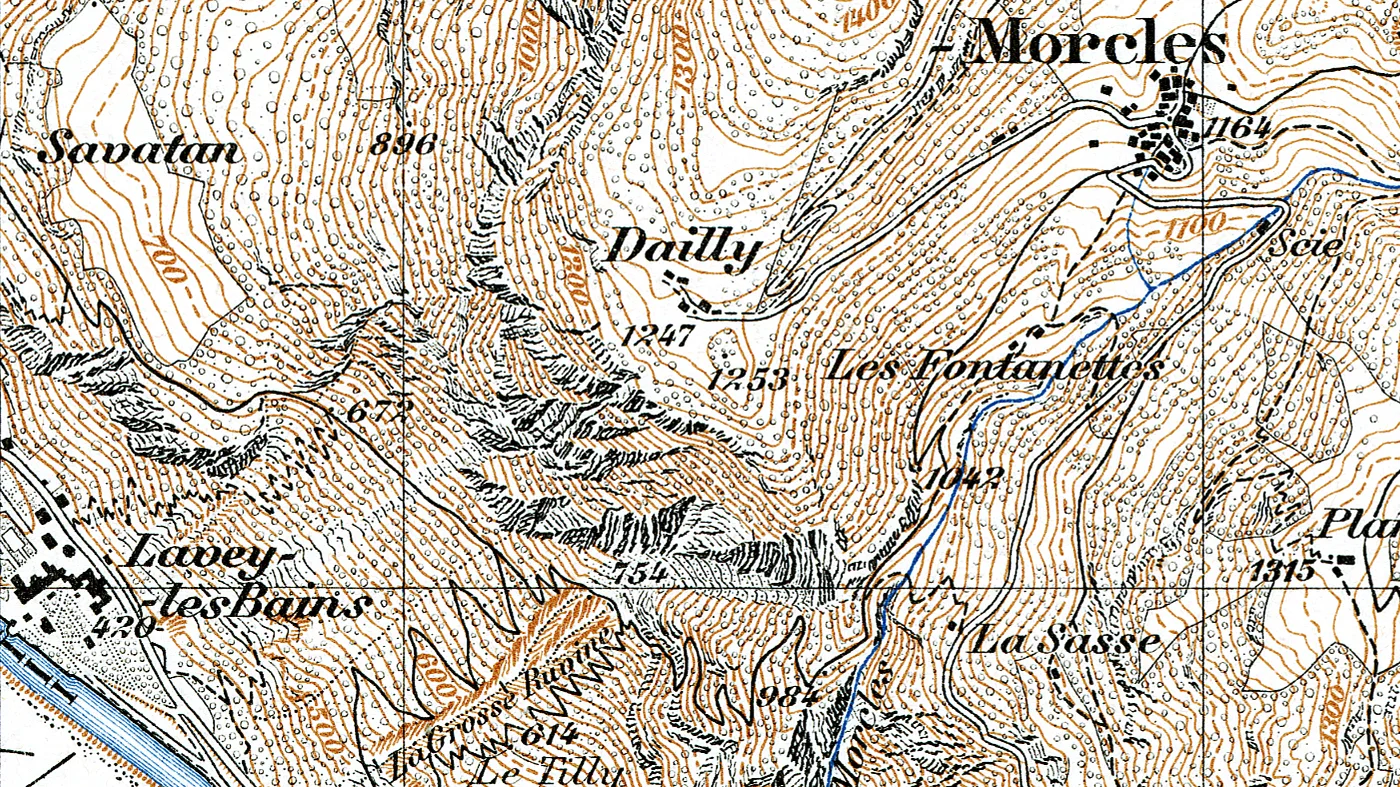

Geheimhaltung durch Weglassung im Kalten Krieg

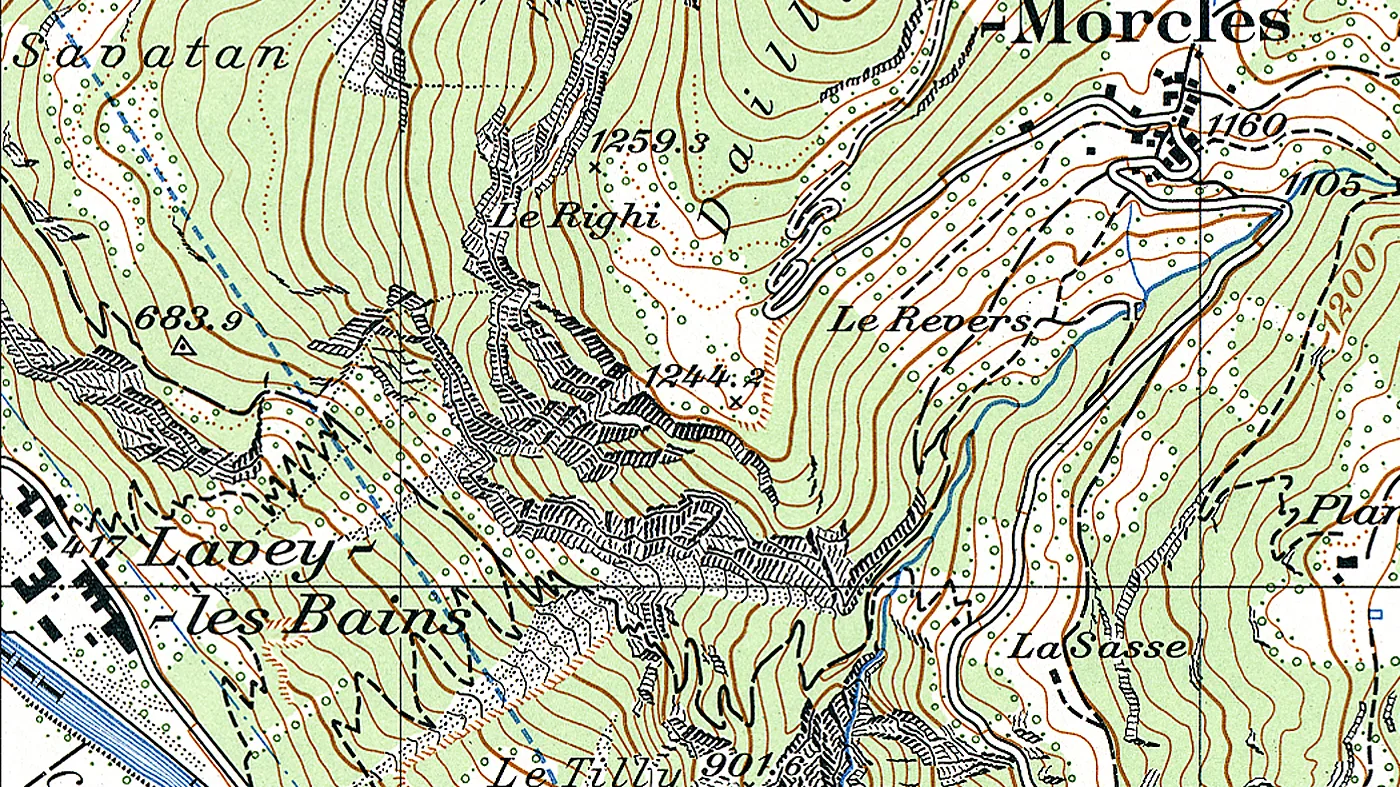

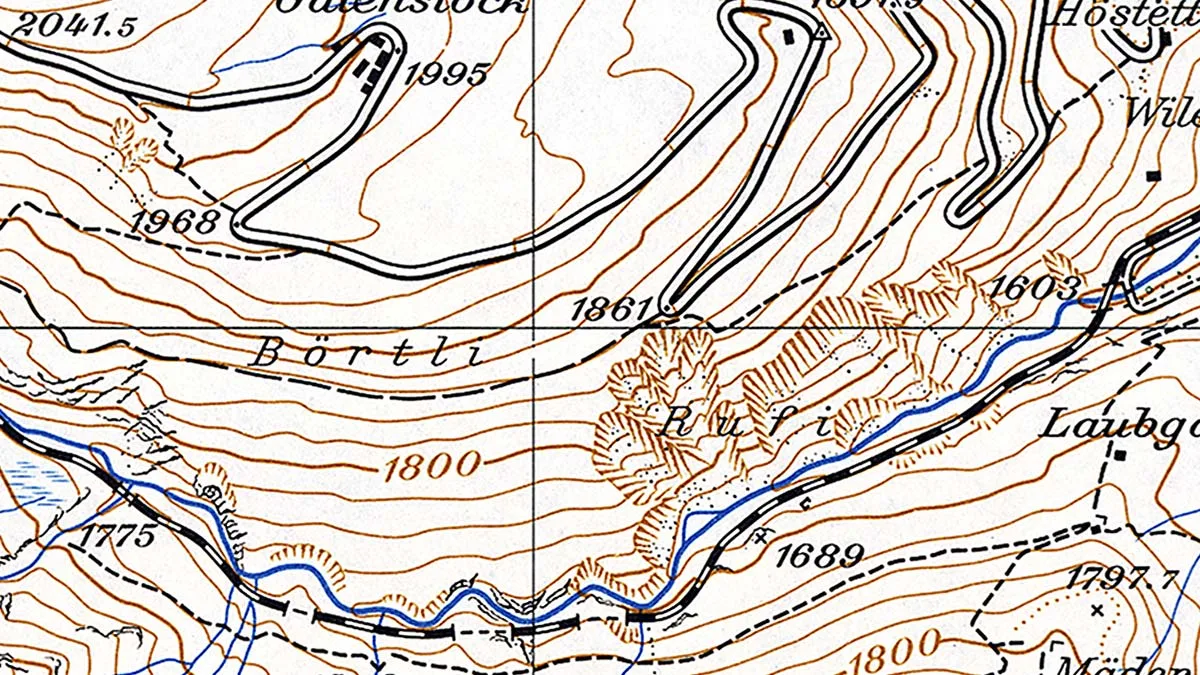

Die kartografische Geheimhaltungsstrategie nach 1945 fokussierte sich vielmehr darauf, wichtige militärische Anlagen im Kartenbild gezielt zu verbergen. Militärflugplätze, Panzersperren, Rüstungsfabriken und viele weitere strategisch relevante Objekte verschwanden aus den Karten.

Mit oder ohne Chalet?

Bereits während des Kalten Krieges wurden Stimmen laut, die die Wirksamkeit kartografischer Geheimhaltung anzweifelten. Den entscheidenden Impuls für eine Anpassung der Praxis gab schliesslich der technische Fortschritt: Die Fernerkundung mittels Satelliten war um 1990 so ausgereift, dass das Verbergen von Objekten in Karten immer weniger Sinn machte. Das weitere Verbergen hätte sogar einen gegenteiligen Effekt gehabt und die Aufmerksamkeit genau auf diejenigen Objekte gelenkt, die in der Karte fehlten. Entsprechend wurden ab 1991 neue Verordnungen und Richtlinien geschaffen, die sich am sogenannten Wahrnehmungsprinzip orientierten. Es besagt, dass Anlagen, die an der Erdoberfläche wahrnehmbar sind, auch in der Karte erscheinen sollen. Diese Regelung erwies sich als tragfähig: Das Wahrnehmungsprinzip gilt bis heute.

Raum und Zeit

Dieser Artikel wurde erstmals auf der Webseite «Raum und Zeit» des Bundesamtes für Landestopografie swisstopo veröffentlicht. Hier gibt es regelmässig spannende Kapitel der Kartengeschichte zu entdecken.