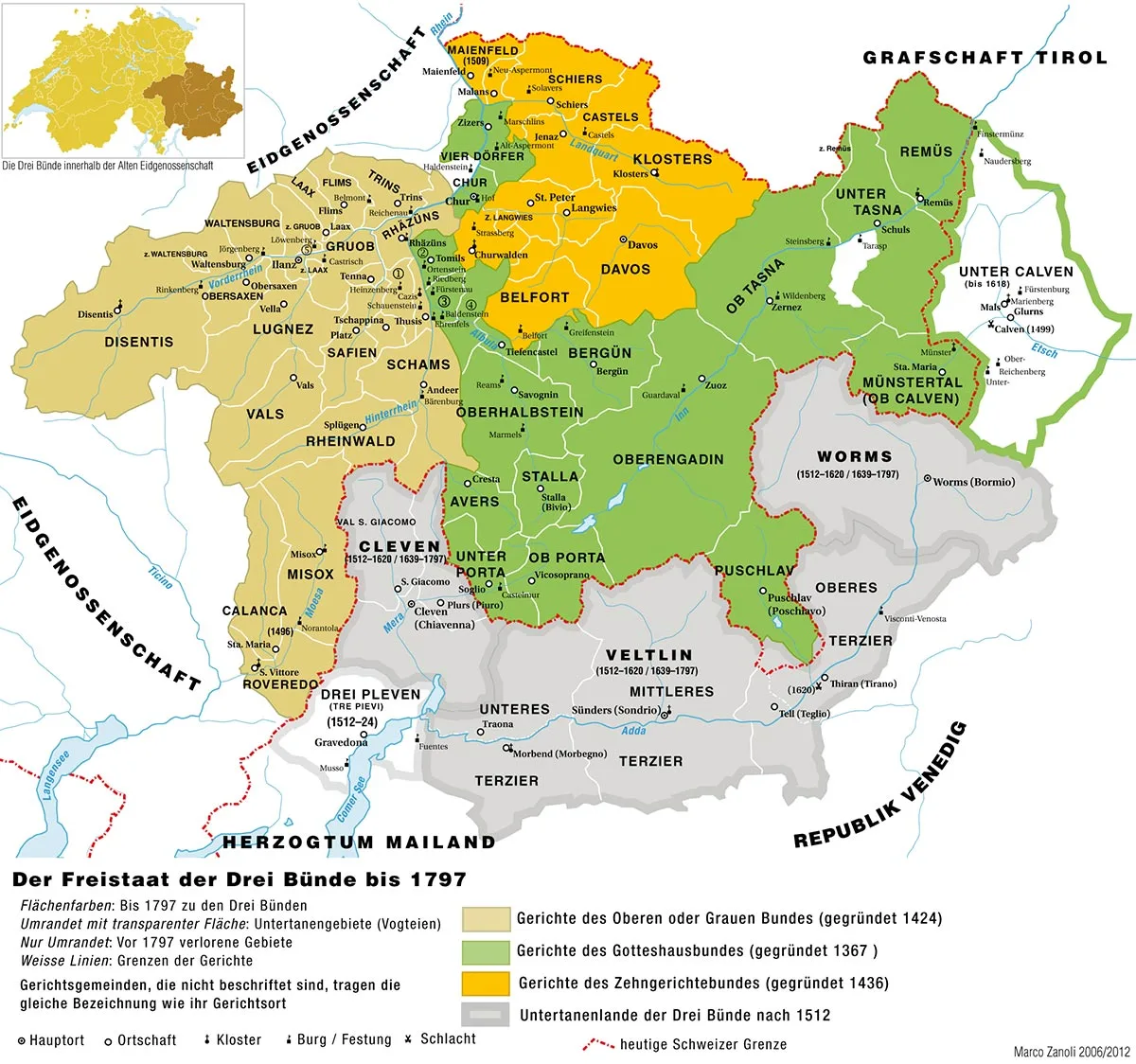

Der Freistaat der Drei Bünde

Auf dem Gebiet des heutigen Kantons Graubünden wurden schon vor über 500 Jahren direktdemokratische Prozesse ausprobiert und gelebt. Ein Rückblick.

Vormoderne Demokratie im Bündnerland

Die Allmend als Gemeingut war allgegenwärtig und sorgte dafür, dass Alpen, Wälder, Wasser und die Weiden im Eigentum der Gemeinden verblieben. In der Regel war es ein Dorfmeister, der die Arbeiten überwachte und sich dabei auf eine Dorfordnung stützte, die von jeder Nachbarschaft (Gemeinde) selbst festgelegt werden konnte. Auf dieser genossenschaftlichen Grundlage bildeten sich auch Kirchgemeinden, weshalb vom 14. Jahrhundert an von einer Entwicklung von den «Pfarreruntertanen zu den Kirchgenossen» gesprochen werden kann. Diese Tendenz zur Herausbildung von autonomen Kirchgemeinden führte bald zur Eindämmung der bischöflichen Herrschaft. Mit der Zeit erstritten sich die nachbarschaftlich organisierten Kirchgemeinden mehr Mitsprache und wirkten bei der Priesterwahl mit.

Die Grundzüge der folgenden Entwicklung waren die rasche Übernahme der adligen Territorialherrschaft durch neue soziale und politische Führungsschichten sowie das selbständige Handeln von (Gerichts-) Gemeinden und deren Zusammenschluss zu frühstaatlichen Gebilden. Die Gemeinden und Gerichtsgemeinden bildeten mit der Zeit ein Bündnissystem, das von einer starken Dezentralisierung geprägt war. Im 14./15. Jahrhundert bildeten sich so drei Bündnisse, deren Basis gemeinsame Werte wie Unabhängigkeit und demokratische Strukturen darstellten und die nicht genealogisch definiert waren. Der einheimische Adel wurde in vielen Fällen nicht vollständig verdrängt, sondern schloss sich mit den freien Bauern und Bürgern zu Bündnissen zusammen.

Gotteshausbund, Grauer Bund, Zehngerichtenbund

Der Bund beinhaltete ausdrücklich das Mitspracherecht der Talgemeinden, die dann in der Folge immer deutlicher als Träger der politischen Macht hervortraten und die bischöfliche Macht zunehmend aushöhlten. Im Oberen oder Grauen Bund von 1395, der 1424 neu organisiert wurde, schlossen sich der Abt von Disentis, der Freiherr von Rhäzüns sowie der Graf von Sax-Misox mit den Talgemeinden zusammen, um den Landfrieden, die Verkehrswege und damit die wirtschaftliche Prosperität zu sichern. Die Gemeinden des Grauen Bundes erlangten so gegenüber den drei genannten Hauptherren eine erhebliche Mitsprache.

Der Zehngerichtenbund, 1436 gegründet, fusste auf dem Zusammenschluss von zehn Gerichtsgemeinden (das sind Gemeinden, die sich selbst aus mehreren Nachbarschaften / Gemeinden zusammensetzten). Der Bund vereinigte die rätischen Landschaften aus der Toggeburger Erbschaft, die einander Beistand gelobten, um so willkürlicher Behandlung durch verschiedene Erben besser begegnen zu können.

Um den Zusammenhalt im Freistaat zu stärken, führte man sogenannte Bundstage (Bundestage) ein, die vergleichbar mit den Tagsatzungen auf eidgenössischer Ebene waren. Von 1524 bis 1797 war der Freistaat ein Zugewandter Ort der Eidgenossenschaft, ausgestattet mit einem Soldvertrag mit Frankreich. Von 1512 bis 1797 gehörten zudem das Veltlin und die Grafschaften Chiavenna und Bormio als Untertanengebiete zum Dreibündestaat.

Gerichtsgemeinden und Bundstag – Freistaat statt Feudalherrschaft

Die Gerichtsgemeinden selbst bestanden aus mehreren Nachbarschaften (Gemeinden), die ihrerseits autonome Wirtschaftsgenossenschaften darstellten und häufig mit den Kirchgemeinden identisch waren. Die Gerichtsgemeinden tagten in der Regel als Landsgemeinde. Die grosse räumliche Ausdehnung des Freistaates verhinderte eine gemeinsame Landsgemeinde. Die seit dem 13./14. Jahrhundert bestehende Institution der Landsgemeinde in den Urkantonen, Zug, Glarus und den beiden Appenzell war Vorbild, wurde aber angepasst, das Prinzip war für die Gerichtsgemeinden aber dasselbe: Eine souveräne Versammlung der stimmfähigen Männer nahm alle Wahlen vor und fasste die wichtigsten Beschlüsse. Die Gesetzgebung war im Freistaat zum weitaus grössten Teil den Gerichtsgemeinden überlassen. Alle Versuche, das Zivil- und Strafrecht zu vereinheitlichen, scheiterten.

Der lose Staatenbund des Freistaates als Ganzes kannte keine gemeinsamen Behörden, keine gemeinsame Rechtsprechung und keine gemeinsame Kasse. Nur Krieg und Frieden, Aussenpolitik und die Verwaltung der Untertanenlande überliess man dem Bundstag, der obersten Behörde des Freistaates. Die Gerichtsgemeinden wirkten aber bei diesen Fragen durch das Referendum immer mit, also über Beginn und Ende eines Krieges, über das Mannschaftsaufgebot zur Bewachung der Grenzen sowie über die Zahl der aufzubietenden Truppen. Die Gerichtsgemeinden beteiligten sich auch am Abschluss von Staatsverträgen.

In Ilanz wurden von 1524 bis 1526 wichtige Entscheide des Freistaates gefällt. Am 4. April 1524 beschloss ein Bundstag der Drei Bünde die Ersten Ilanzer Artikel, das heisst das erste von allen drei Bünden beschlossene Landesrecht. Die politische Entmachtung von weltlichen und geistlichen Feudalherren wurde so fortgesetzt und demokratische Strukturen wurden gestärkt. Diese Entwicklung wurde noch radikaler mit den Zweiten Ilanzer Artikeln von 1526 unterstrichen.

Der Erlass der Ersten Ilanzer Artikel hatte zur Folge, dass sich am 23. September 1524, also vor 500 Jahren, die Drei Bünde anlässlich eines Bundstages in Ilanz mit einem Bundesbrief die erste gemeinsame Verfassung gaben. Dieser erste Bundesbrief stellt heute den eigentlichen Jubiläumsanlass dar. Ziel und Zweck des Bundesbriefes war der von allen abverlangte Eid, dass man im Freistaat «Frieden, Schutz und Ruhe» bewahren wolle. Der Prozess des inneren Zusammenhalts und der Eigenstaatlichkeit als souveränes republikanisches Staatswesen wurde damit entscheidend gestärkt. Mit diesen radikalen Eingriffen in die bisherige Ordnung erhielt der Dreibündestaat eine Form, die er bis zur Helvetik 1798 beibehielt (und darüber hinaus in modifizierter Form bis 1854).

Das «altbündnerische Referendum»

Inhaltlich behandelten die Referenden neben wichtigen staatlichen Grundlagen durchaus auch Bagatellen. Zentral war aber, dass die auswärtige Politik des Freistaates grundsätzlich Sache des Gesamtstaates und deshalb dem Referendum, also der Teilnahme der Gerichtsgemeinden, unterstellt war. Die inneren Staatsangelegenheiten, etwa die allgemeine Gesetzgebung erledigten die Gerichtsgemeinden meistens im Rahmen einer Landsgemeinde selbst, entsprechend die einzelnen Nachbarschaften (Gemeinden) ihre Geschäfte mittels Gemeindeversammlung.

Impulse für die direkte Demokratie in der Schweiz

Der Kanton Graubünden zeigt mit seiner Geschichte eindrücklich, wie es gelang, das genossenschaftliche Prinzip auszugestalten. Die Helvetische Republik machte von 1799 bis 1803 aus dem Freistaat den Kanton Rätien, der schliesslich 1803 zu einem gleichberechtigten Kanton der Eidgenossenschaft wurde. Ein Kanton, der viel demokratisches Wissen einbringen konnte.