Schweizer Prunkräume für Amerika

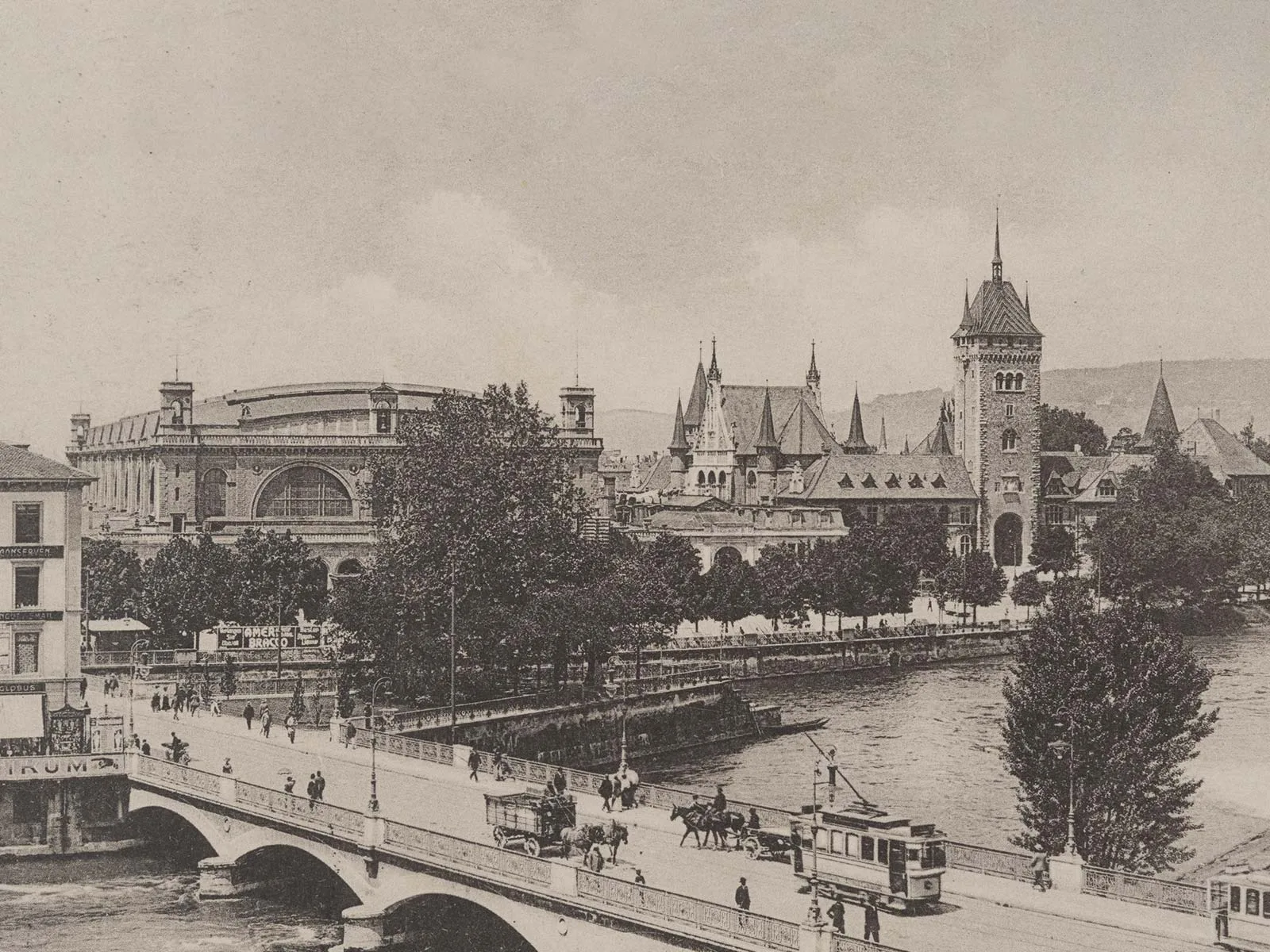

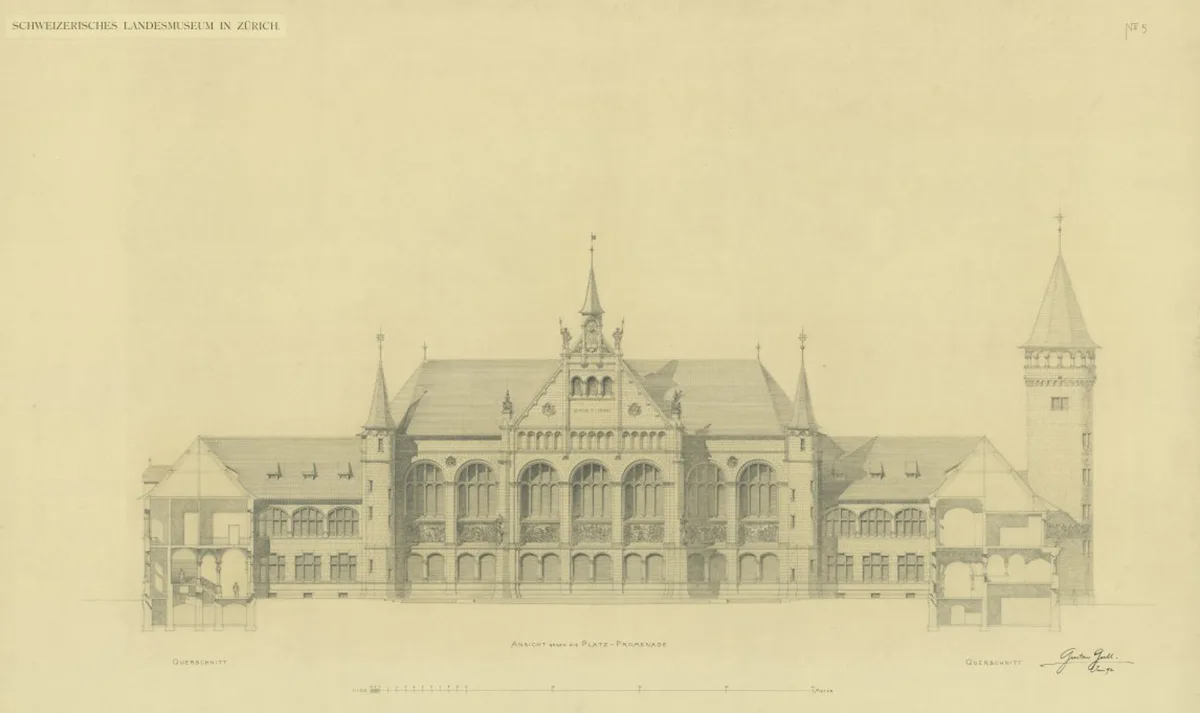

Nach seiner Eröffnung 1898 diente das Schweizerische Landesmuseum in Zürich mit seinen historischen Räumen als wichtiges Vorbild für Museen in den USA.

Beim Rundgang im Bostoner Museum käme man jedoch kaum auf die Idee, dass für diese Institution unter anderem das Schweizerische Landesmuseum ein wichtiges Vorbild war. Den aktuell unterscheiden sich die beiden Häuser deutlich voneinander. Das Landesmuseum hat das Gründungskonzept eines historischen Museums mit nationalem Fokus weiterentwickelt. Das MFA ist ein internationales Kunst- und Designmuseum geworden.

Solche Period Rooms fanden im Lauf des 20. Jahrhunderts in den Museen der USA grossen Anklang. Beim Import des Modells spielten das Museum in Boston und bald darauf das Metropolitan Museum in New York, beides Neugründungen von 1870, eine Vorreiterrolle, wie die Kunsthistorikerin Kathleen Curran gezeigt hat.

Die Verantwortlichen in Boston planten um 1900 wegen der stetig wachsenden Sammlungen einen Neubau ihres 1870 gegründeten Museums. Sie schickten eine Kommission nach Europa, um geeignete Vorbilder für die Architektur und die künftige Präsentation der Bestände zu erkunden. Die Kommissionsreise führte zu einem umfassenden Bericht. Er ist eine Momentaufnahme der im Umbruch befindlichen europäischen Museumslandschaft um 1900. Im Fokus hatten die Museumsleute aus dem immer noch vergleichsweise jungen Land vor allem die im 19. Jahrhundert in Europa in Mode gekommenen Nationalmuseen. Das 1898 gegründete Landesmuseum in Zürich galt dabei als besonders gelungenes Beispiel.

Ein erstes Modell war dabei zunächst das 1832 von einem Privatmann gegründete, bald darauf vom französischen Staat übernommene Pariser Musée de Cluny mit seinem Schwerpunkt auf französischen Kunst- und Kulturdenkmälern aus dem Mittelalter und der Renaissance. Das hatte eine Aufwertung von Architektur und Kunsthandwerk zur Folge. Tatsächlich handelte es sich um eine Inszenierung aus zusammengewürfeltem Mobiliar und Objekten aus dem 16. Jahrhundert. Eine beim Publikum enorm erfolgreiche, aber aus historischer Sicht eher fragwürdige Konstruktion.

In der Aufschwungsphase der industriellen Revolution wollte man damit geschmackliche Orientierung und gestalterische Impulse bieten. Entsprechend wurden herausragende Objekte aller Art zusammengetragen. Zu diesem Zweck wurden ganze Säle mit Vitrinen gefüllt, in denen etwa Vasen oder Gläser miteinander verglichen werden konnten. Herkunft und zeitlicher Entstehungskontext der Objekte traten in den Hintergrund. Zunächst fand das nüchterne Modell der didaktischen Schausammlung viel Anklang. Doch die Besucherzahlen gingen bald zurück. Dem Publikum wurde hier einfach keine interessante Geschichte erzählt.

Neues Geschichtsbild für mehr Besuchende

Man berief sich dabei auf das wissenschaftliche Konzept der «Kulturgeschichte». Es entstand ebenfalls vor allem im deutschen Sprachraum. Geschichte wurde nicht mehr nur als Abfolge von Dynastien und Kriegen erzählt. Stattdessen rückten sozial- und kulturgeschichtliche Aspekte von der Religion über die Wissenschaft und die Künste bis zur Rechtsgeschichte in den Blick. So sollte ein umfassendes, authentischeres Geschichtsbild entstehen. Der neue historiografische Zugriff wurde populär durch Bücher wie die 1860 publizierte Cultur der Renaissance in Italien des Schweizer Historikers Jacob Burckhardt.

Die dafür im Landesmuseum entwickelte Formel überzeugte die Bostoner Museumsverantwortlichen und in ihrem Gefolge auch manche ihrer Kollegen. Sie beruhte auf dem spannungsvollen Nebeneinander verschiedener Präsentationsformen, namentlich von Objektvitrinen und historischen Zimmern. Die Zürcher Museumskommission, welcher der spätere Gründungsdirektor Heinrich Angst, der Kunsthistoriker Johann Rudolf Rahn und der Zürcher Stadtpräsident Heinrich Pestalozzi angehörten, hatte zusammen mit den Konservatoren und Baumeister Gustav Gull das Haus aufgrund der existierenden Bestände gleichsam von innen nach aussen entwickelt. So erklärt sich das Konglomerat unterschiedlicher Gebäudeteile mit dem Herzstück eines «Waffensaals».

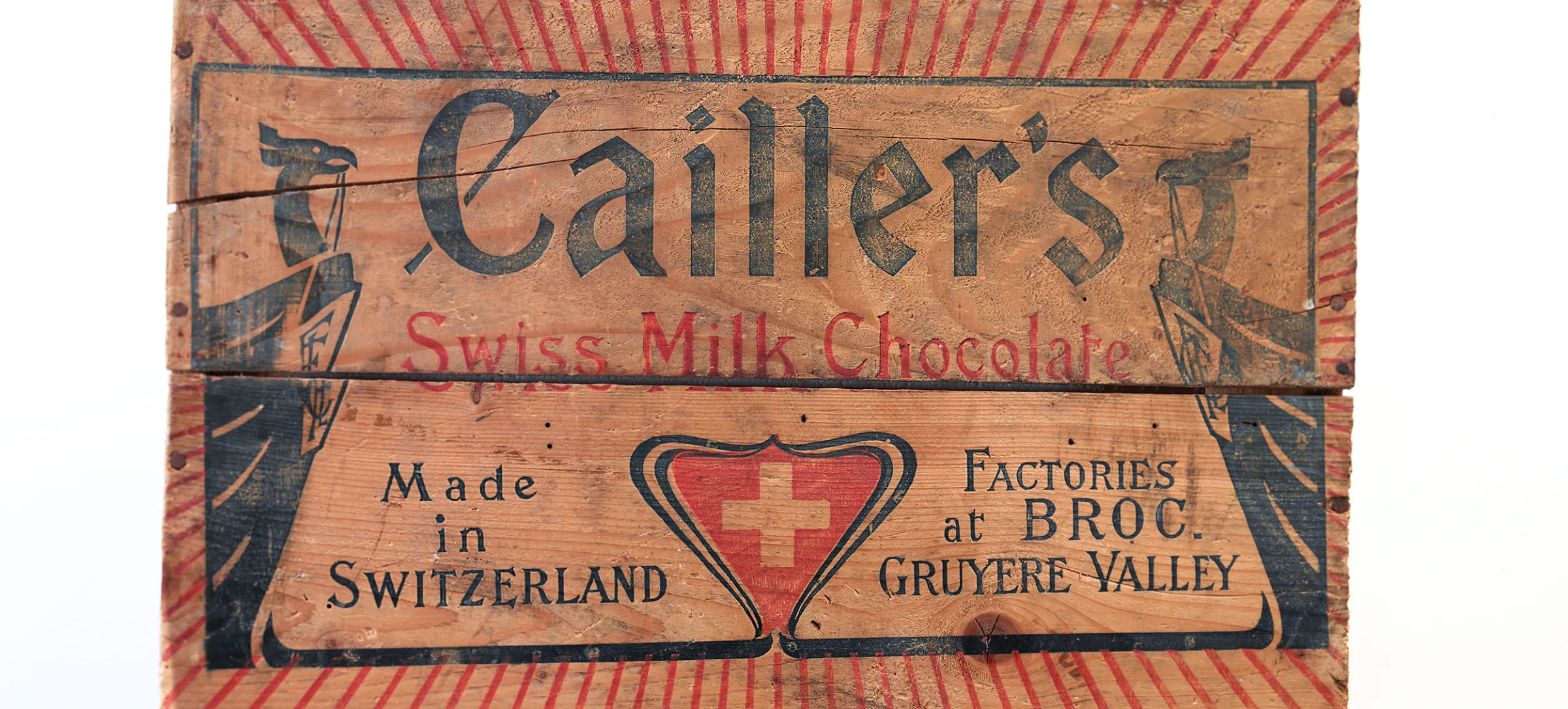

In der Folge legten die Bostoner in ihrem neuen Haus ebenfalls einen Flügel mit Period Rooms nach Zürcher Vorbild an. Unter ihnen war sogar ein Beispiel aus der Schweiz: der Bremgarten Room aus dem 16. Jahrhundert. Dieser wurde allerdings 1930 wieder veräussert. Das Metropolitan Museum in New York erwarb 1906 den Flims Room, auch Swiss Room genannt, der dort bis heute zu bewundern ist.

Die verschlungene Geschichte dieses Swiss Room, wie sie Paul Fravi 1982 rekonstruiert hat, zeigt exemplarisch, wie zeitabhängig die Bewertung künstlerischer wie kunstgewerblicher Produktionen ist. Die getäferte Prunkstube mit ihrem prächtigen Kachelofen entstand um 1684 für das sogenannte «Schlösschen» der Familie Capol in Flims. Heute gilt sie als hervorragendes Beispiel ihrer Art. Doch ausgerechnet der für die Gründung des Landesmuseums so wichtige Kunsthistoriker Rudolf Rahn hatte die Ausstattung des Schlösschens noch 1873 als zwar «reizvoll», aber nicht künstlerisch hervorragend bewertet.

Die Begeisterung für solche historischen Räume aus Europa in einem Land, das seinen Ort in der Geschichte noch suchte, trieb vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ganz eigene Blüten: So wurden reihenweise Kreuzgänge aus Europa erworben (The Cloisters, Metropolitan Museum, New York), und die reiche Bostoner Erbin Isabelle Stewart Gardner eröffnete 1903 in ihrer Heimatstadt einen nachgebauten venezianischen Palazzo, der mit Mobiliar, Kunst und Skulpturen unterschiedlichster Herkunft gefüllt war. Selbst das vollends ins Fantastische verrückte Hearst Castle (ab 1920) in Kalifornien wurzelt in dieser Tradition.

Spätestens ab den 1970er-Jahren wurden viele der aus Europa importierten Period Rooms revidiert, eingemottet oder weiterverkauft. Ausgelöst wurde der Prozess vom gesellschaftlichen Wandel und einem veränderten Geschichtsverständnis. Kritisch wurde gefragt, für welche Art von Gesellschaft die meist herrschaftlichen Period Rooms standen. Künstler wie Ed Kienholz haben sie entsprechend ätzend kommentiert. Für seine Raum-Installation Roxy’s von 1960/61 hat Kienholz ein Bordellzimmer aus den 1940ern in Las Vegas inszeniert. Ironischerweise hat es seine vorläufig letzte Station nicht in einer amerikanischen, sondern in einer europäischen Sammlung gefunden, jener der Fondation Pinault in Venedig.

Die Sammlung

Die Ausstellung zeigt über 7000 Exponate aus der eigenen Sammlung und beleuchtet das handwerkliche und kunsthandwerkliche Schaffen der Schweiz über einen Zeitraum von rund 1000 Jahren. Die Ausstellungsräume sind ebenfalls wichtige Zeitzeugen und verbinden sich mit den Objekten zu einer historisch dichten Atmosphäre, die ein tiefes Eintauchen in die Vergangenheit erlaubt.