Konservierte Werte

Die Konservendose: Dieser kleine und unscheinbare Konsumgegenstand feierte in der aufstrebenden Konsumgesellschaft der 1950er-Jahre ihren Durchbruch. Die Werbung für die Dosen spiegelt den sozialen und kulturellen Wandel.

Für das Militär war die in den folgenden Jahrzehnten noch weiterentwickelte Konservendose gut geeignet. Die darin befindlichen Lebensmittel waren haltbar und dank ihrer Kompaktheit zudem leicht transportierbar. Auch im 20. Jahrhundert bewährte sich die Dose als Vorrat insbesondere in politisch unruhigen Zeiten. Während des Zweiten Weltkriegs forderte der Bund die schweizerische Bevölkerung dazu auf, Konservendosen für einen Notvorrat zu erwerben. Kurz: Die Konservendose brillierte in Krisensituationen.

In der aufstrebenden Konsumgesellschaft der Nachkriegszeit sanken die Absätze der Konservenindustrie dementsprechend. Viele Konservenherstellerfirmen in der Schweiz mussten ihre Produktion einstellen. Um marktfähig zu bleiben und sich gegenüber der Konkurrenz abzuheben, mussten sich die Herstellerfirmen an moderne Konsumbedürfnisse anpassen. Sowohl in der Produktpalette als auch in deren Vermarktung vollzogen sie entscheidende Veränderungen.

Konservierte Werte und Früchte

Den Grund für den Erfolg dieser Hitzesterilisationsverfahren für Privathaushalte sahen die Zeitgenossen bei den Hausfrauen. Heinrich Oswald, späterer Generaldirektor der Knorr-Nährmittel AG, äusserte sich beispielsweise im Frauenblatt vom 22.11.1963 über die Gewissensbisse, die Frauen verspüren würden, wenn sie vorverarbeitete Lebensmittel wie Konservendosen im Haushalt verwendeten:

Trotzdem glauben die Motivforscher in dieser Konsumverlagerung ein ‘schlechtes Gewissen’ der Hausfrau herauszuhören, die sich in ihrem Herzen zu grösserer Eigenleistung verpflichtet halte als zur blossen Aufbereitung vorpräparierter Nahrungsmittel für den Tisch.

Frau Erika, so suggerierten die Werbeplakate der 1950er-Jahre, ist die perfekte Hausfrau. Sie kümmert sich hingebungsvoll um ihren Mann und ihre Kinder und sieht dabei noch stets gut aus. Die Zubereitung von Konserven macht Erika dabei zu einer noch besseren, modernen Hausfrau. Dank Konserventechnologie ist sie jederzeit für unangekündigten Besuch vorbereitet – schliesslich kann sie dank Konserven ein schnelles Essen auf den Tisch zaubern. Zudem spart Erika durch die Zubereitung von Konserven Zeit ein, um anderen häuslichen Pflichten gerecht zu werden.

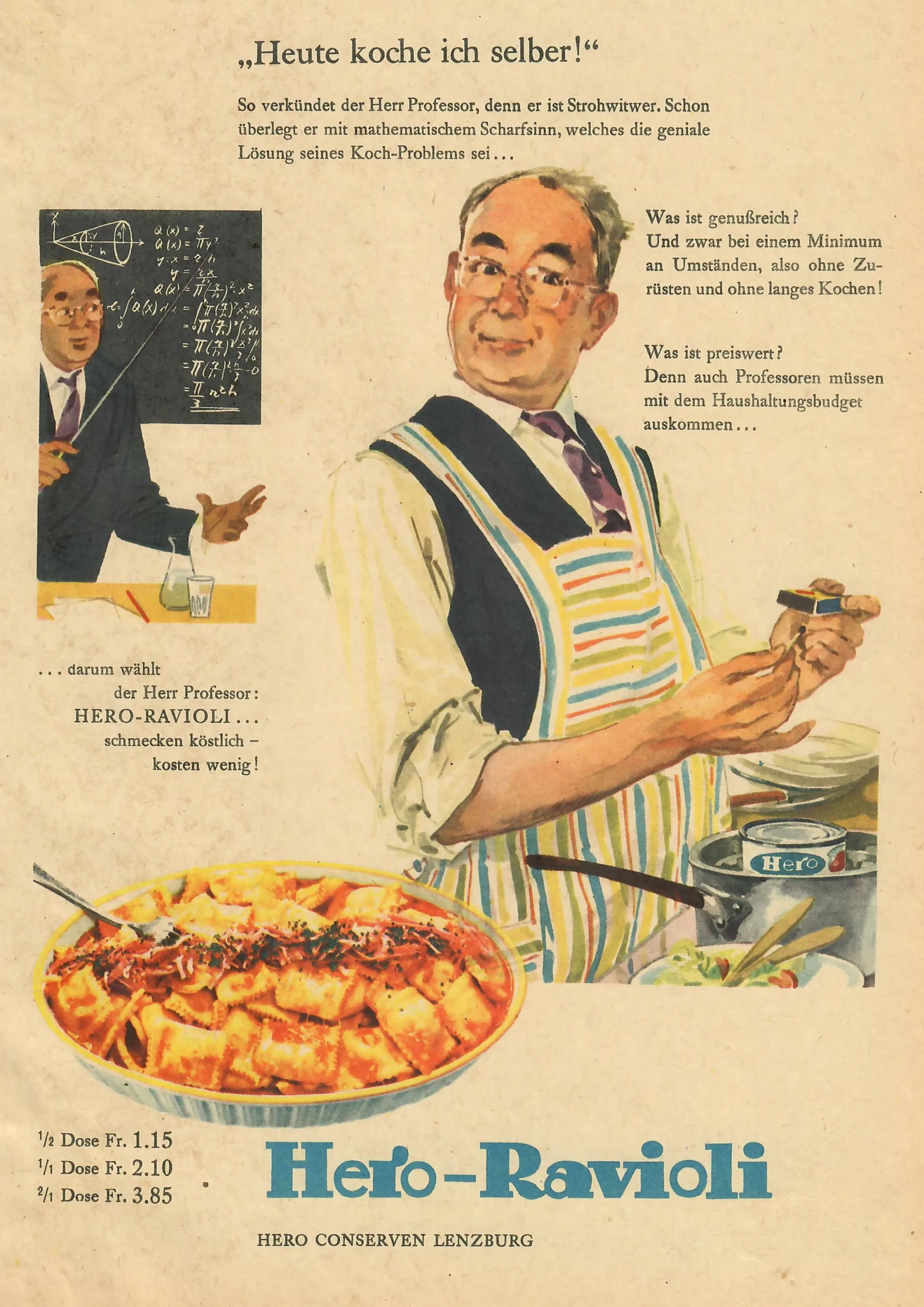

In den 1950er-Jahren waren es vor allem Frauen, die in den Haushalten die Kaufentscheidungen trafen. Auch die Zubereitung von Mahlzeiten fiel traditionell in den Aufgabenbereich der Frau. Trotzdem wollte die Hero ihren Kundenkreis auch auf Personen ausweiten, die wenig, bis keine Erfahrung im Kochen hatten. Die Ravioli-Werbekampagne von 1956 richtete sich damit gezielt an eine neue Konsumentengruppe: Personen, welche die einfache Zubereitung der Konserveninhalte als ausschlaggebendes Kaufargument ansehen könnten.

Italienferien aus der Dose

Der Hero gelang der Durchbruch fremder Konserveninhalte in den 1950er-Jahren nicht durch Ananas, sondern durch Ravioli. Die Hero-Ravioli hatte die Konservenherstellerfirma schon seit 1948 im Sortiment. Zum Kassenschlager wurden sie aber erst, als sie in der Mitte der 1950er-Jahre als italienische Spezialität vermarktet wurden. Das hing damit zusammen, dass sich ab 1950 immer mehr Schweizerinnen und Schweizer Ferien im benachbarten Italien leisten konnten. Die dort gesammelten Erinnerungen verknüpften sie mit italienischem Essen.

Damit stehen die Hero-Konserven und deren Vermarktung in den 1950er-Jahren sinnbildlich für eine neue Konsumgesellschaft. Vom praktischen, militärischen Gebrauchsgegenstand bis hin zum Symbol für eine moderne und schnelle Essenszubereitung fügte sich die Konservendose in die Bedürfnisse und Ideale der Zeit. Die Rolle der Hausfrau und damit zusammenhängend die Kochkompetenz des Mannes wurden ebenso verhandelt wie das mit dem aufstrebenden Wohlstand zunehmende Fernweh der Schweizerinnen und Schweizer. Die Konservendose ist damit mehr als nur Konserviertes – sie ist ein Spiegel gesellschaftlichen Wandels.