Eurovision, Song Contest & das Jungfraujoch

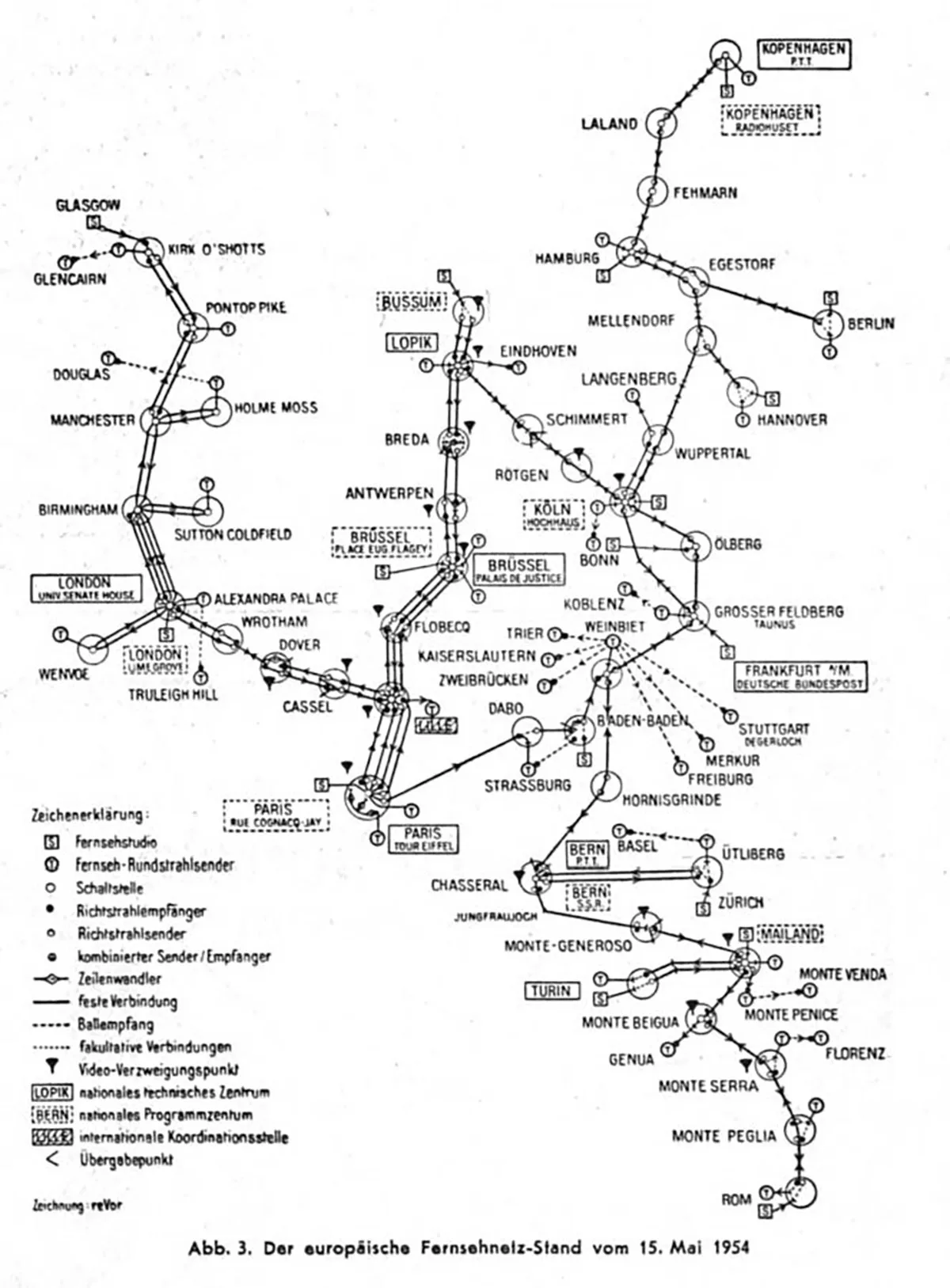

In den 1950er-Jahren werden erstmals Eurovisions-Sendungen im TV ausgestrahlt. Dazu war ein ausgeklügeltes Richtstrahlnetz nötig. Und mittendrin in diesem Netz agierte die technisch versierte Schweiz.

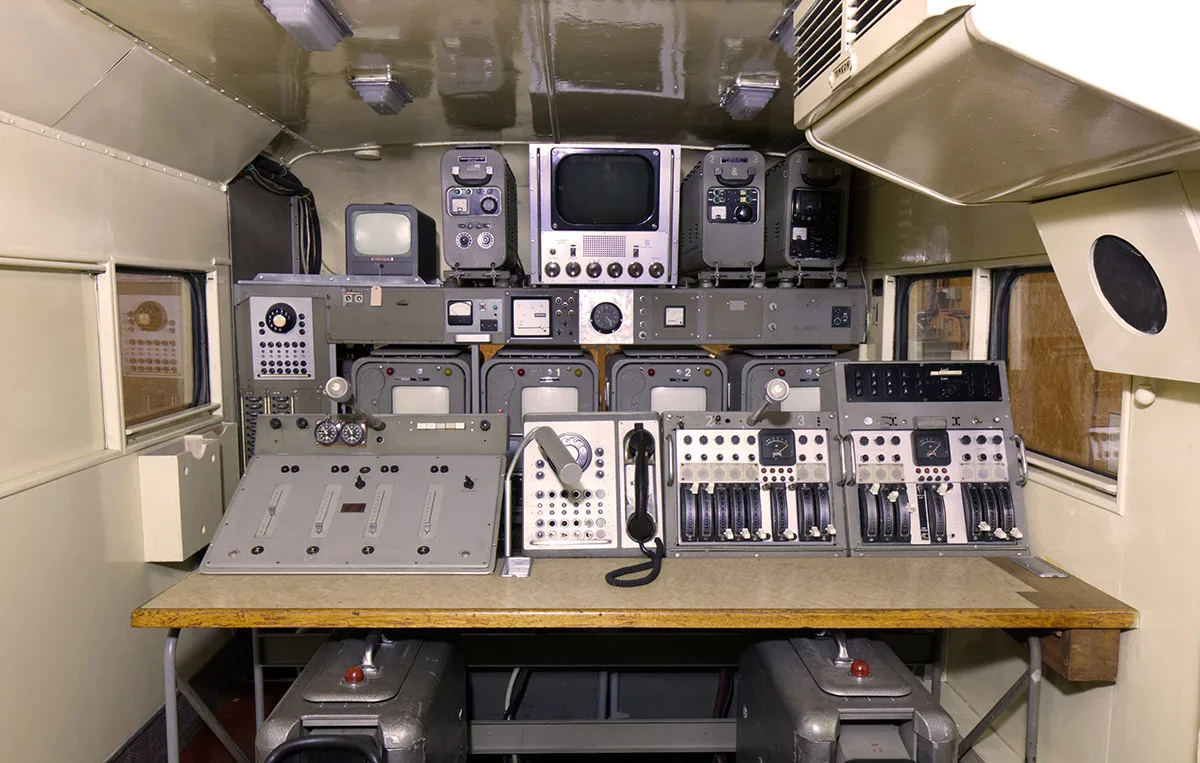

Das im Aufbau begriffene Schweizer Fernsehen verantwortet zusammen mit dem Radio Monte Ceneri Orchester die Sendung. Via Autoverlad durch den Gotthardtunnel gelangt der Fernsehreportage-Wagen des Schweizer Fernsehens ins Tessin. Darin finden sich TV-Kameras und ein mobiles Fernsehstudio für die Produktion der Fernsehbilder.

Fernsehgeräte sind damals noch nicht verbreitet, daher wird der Wettbewerb eher am Radio verfolgt. Anders als diverse YouTube-Filme glauben lassen, existieren vom eigentlichen Anlass wohl keine Fernsehbilder mehr. Das Video von Lys Assias Siegessong stammt von einer Reprise. Erhalten sind bloss Radio-Tonaufnahmen und einige Filmschnipsel. Dies hat einen simplen Grund: Derweil für die Aufzeichnung und Archivierung von Tönen in den Radiostudios bereits diverse Techniken nutzbar sind, steht man bei der Fernsehtechnik 1956 noch am Anfang und schenkt der Aufzeichnung von Sendungen kaum Beachtung. Noch fehlt eine bezahlbare und standardisierte Videotechnologie für das Aufnehmen von TV-Beiträgen.

Das Narzissenfest in Montreux, die Fussball Weltmeisterschaft 1954 und der Eurovision Song Contest 1956 flimmern unter dem Label «Eurovision» über die europäischen Bildschirme. Tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben haben sich die Eurovision-Fanfaren, die auf der «Te deum»-Komposition des Franzosen Marc-Antoine Charpentiers (1634-1704) beruhen. Die Eurovision-Erkennungsmelodie hat bei der Übertragung des Narzissenfestes in Montreux am 6. Juni 1954 Premiere. Die Wortschöpfung «Eurovision» geht auf den britischen Journalisten George Campey zurück und etabliert sich 1954 während den «Europäischen Fernsehwochen» im Juni und Juli 1954 in kürzester Zeit.

In der European Broadcasting Union EBU koordinieren sich anfangs 23 Rundfunkanstalten aus Europa und dem Mittelmeerraum. Ziel ist es, Nachrichtenfilme und Bildmaterial auszutauschen und die TV-Technik zu standardisieren. Die Eurovision-Sendungen der 1950er-Jahre können rückblickend als ein Vorreiter-Projekt für ein vereintes Europa verstanden werden. Anders als heute kommt dabei der Schweiz eine engagierte Rolle zu. Im Zeitungsartikel 5 Jahre Eurovision vom 6. Juni 1959 zitiert der Tages-Anzeiger einen amerikanischen Journalisten mit dem Satz «Die Fernsehleute in Europa sind den Politikern um zweihundert Jahre voraus.» Derweil die Einheit des politischen Europas ein blosses Gesprächsthema sei, existiere im Sektor Fernsehen seit fünf Jahren «allerbeste Zusammenarbeit».

Die Krux mit der Technik

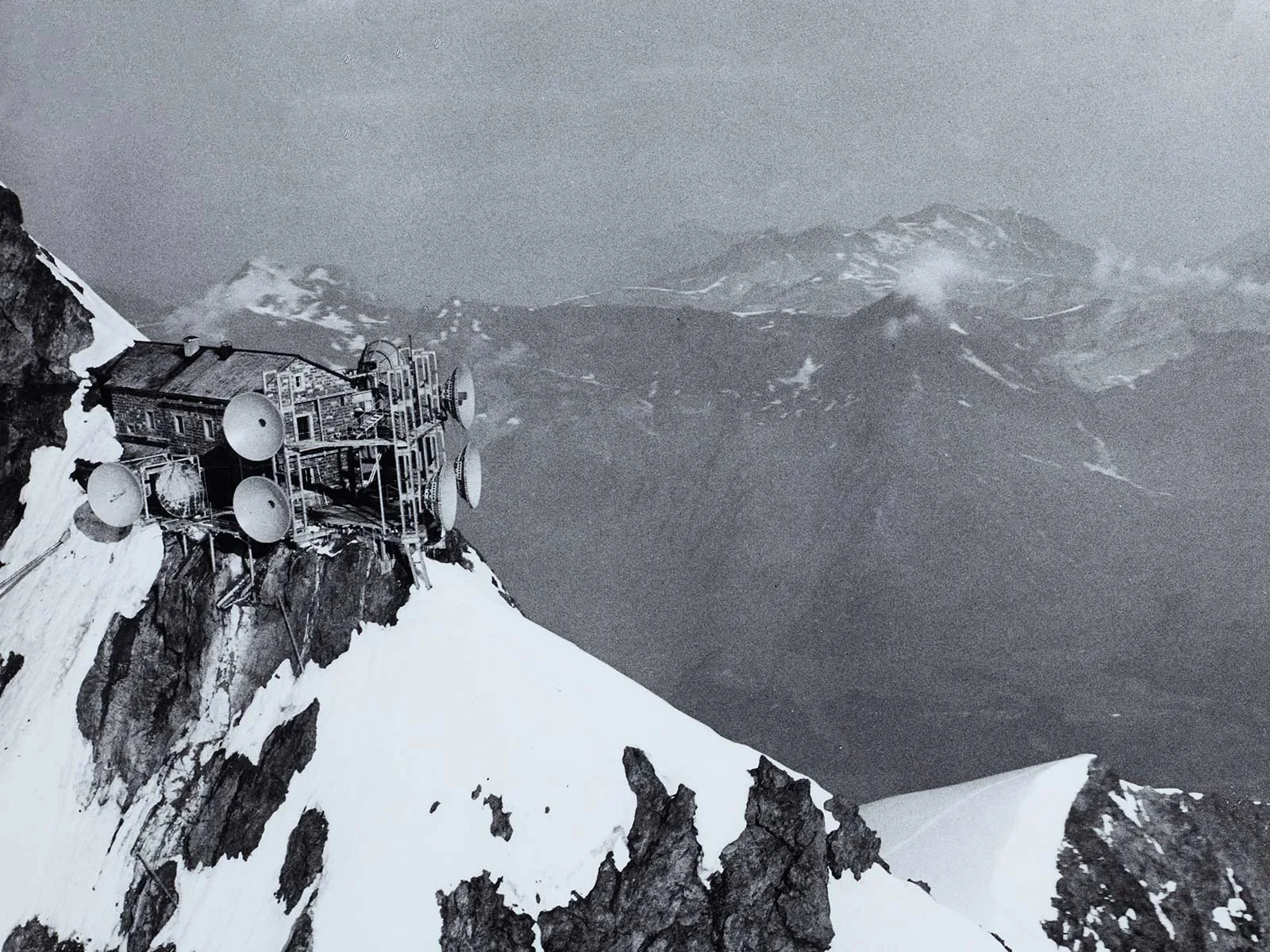

Ausserhalb des Fernsehreportage-Wagens übernimmt die PTT und leitet die Bildsignale weiter. Die Rollenverteilung ist somit klar geregelt. Im Fall der Fussball-WM peilt die PTT 1954 vom Wankdorf aus die Sendeanlage auf dem Bantiger an. Von dort bestehen Verbindungen zum Chasseral und zum Jungfraujoch. Letzteres ist als eine Art Alpenpass für audiovisuelle Daten von zentraler Bedeutung für das Richtstrahlnetz der 1950er.

Als ideal erweist sich die Linie Monte Generoso-Jungfraujoch-Chasseral. Die beiden ersteren Landmarken sind bereits mit einer Bahn und touristischer Infrastruktur erschlossen. Wer auf dem Monte Generoso steht, überblickt Richtung Süden die Poebene sowie Teile des Apennins und in Richtung Norden ist das Jungfraujoch in Sichtweite. Vom Jungfraujoch aus reicht die Sicht wiederum über grosse Teile des Schweizer Mittellands und den Jura. Ideales Terrain für Richtstrahlverbindungen also! Der Chasseral eignet sich schliesslich für die Weiterleitung der Signale nach Frankreich und Deutschland.

Tessin ohne Anschluss

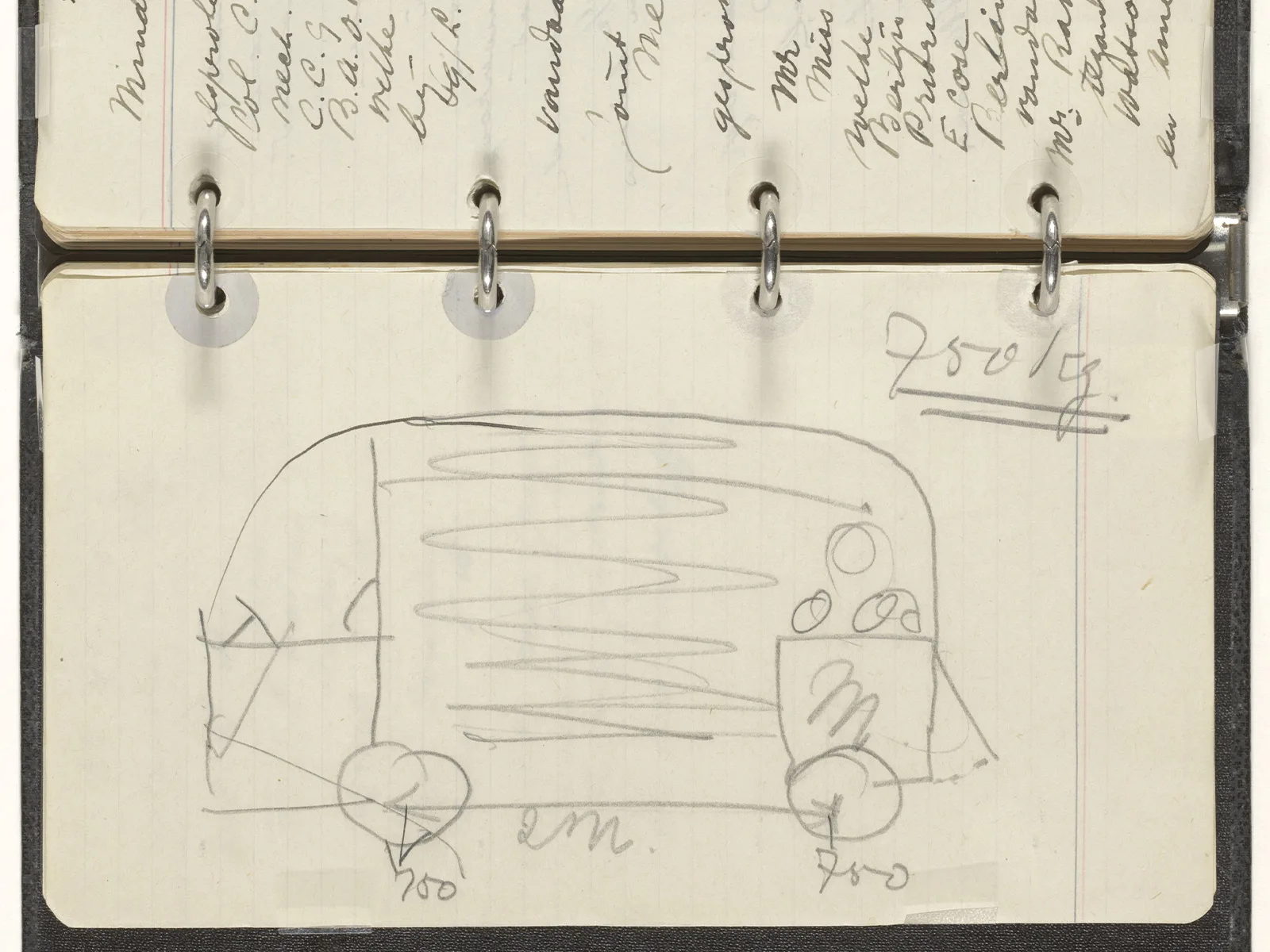

Im ersten TV-Wagen der Schweiz wurde in den 1950er-Jahren wie wild gearbeitet. Das Tessin profitierte davon jedoch nicht. Der Wagen ist heute Teil der Sammlung des Museums für Kommunikation. Museum für Kommunikation, PfM_0117

Wenn im Mai 2025 der Eurovision Song Contest in Basel über die Bühne geht, so wird zumindest die Richtstrahlstation Jungfraujoch keine Rolle mehr spielen. Die Swisscom legt die Anlage 2011 definitiv still. Im Jahr darauf erfolgt der Abbau der Parabolantennen. Die Jungfraubahn übernimmt das Gebäude und die Standseilbahn. Im Jahr 2018 werden Pläne der Jungfraubahnen bekannt, an der Stelle der Richtstrahlstation einen exklusiven Uhrenladen zu eröffnen. Im Mai 2025 wird laut Auskunft das Schweizer Fernsehen das Tessin über eine Fernseh-Glasfaserleitung mit den Song Contest-Bildern aus Basel versorgt. Italien wiederum empfängt die Kultsendung via Satelliten.

Dieser Blog-Post erschien ursprünglich auf dem Blog des Museums für Kommunikation.