Die kühnen Pläne des jungen Herrn Ritter

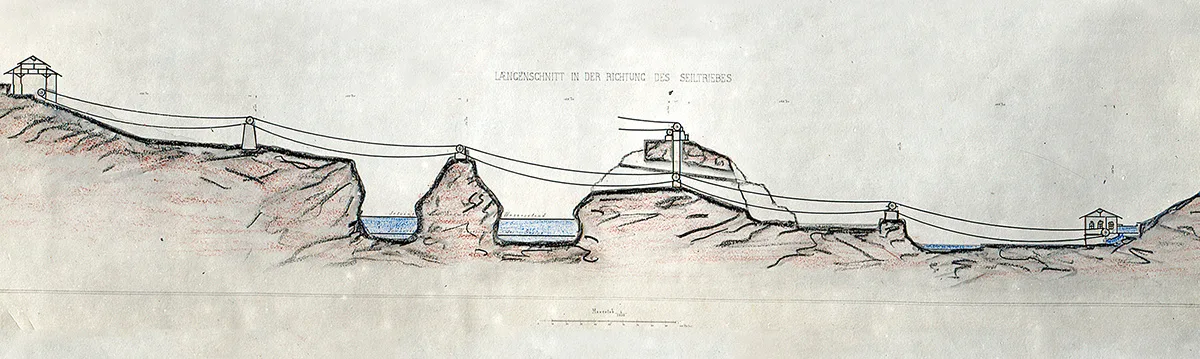

Ende der 1860er-Jahre setzt der Landwirtschaftskanton Freiburg voll auf die Industrialisierung. Da kommt der junge Neuenburger Ingenieur mit seinen tollkühnen Plänen gerade recht. Vorhang auf für Guillaume Ritter und seine revolutionäre «teledynamische Übertragung».

Das Freiburg der 1860er-Jahre ist keine wohlhabende Stadt. Gehandelt wird mit Vieh, mit Käse und mit Holz. Die Landwirtschaft dominiert, daneben gibt es Strohflechtereien, Gerbereien, Müllereien. Ein Grossteil der Bevölkerung ist bitterarm, die Zahl der auf Fürsorgegelder angewiesenen Haushalte steigt und steigt. Es drohe der Ausbruch von Tumulten, schreibt der Oberamtmann des Sensebezirks 1864 in einem Bericht; «es besteht grosse Gefahr, wenn angesichts der fortschreitenden Verarmung der Arbeiterklasse noch länger zugewartet wird», warnt ein Leserbriefschreiber in der Zeitung Le Confédéré vom 9. Oktober 1867. Der Kanton hofft auf moderne Industriebetriebe, und als Motor der Industrialisierung gilt die Bahn. Seit 1856 baut der Kanton daher an einer ersten Eisenbahnstrecke, und 1862 wird die über Freiburg führende Linie Bern–Lausanne eingeweiht.

Der zentrale Standort der Zähringerstadt erscheint Ritter für seine hochfliegenden Pläne ideal: Hier sollen riesige Getreidelager und damit ein wichtiger Umschlagplatz für den europäischen Mehlhandel entstehen. Er träumt vom Bau einer Feriensiedlung am Ufer des neuen Stausees, von einem Restaurant, einem Musikpavillon, einem Casino für jährlich 50’000 Touristen und einer Bahn, die auf den 13 Kilometer entfernten, 1719 Meter hohen Gipfel der Berra führt.

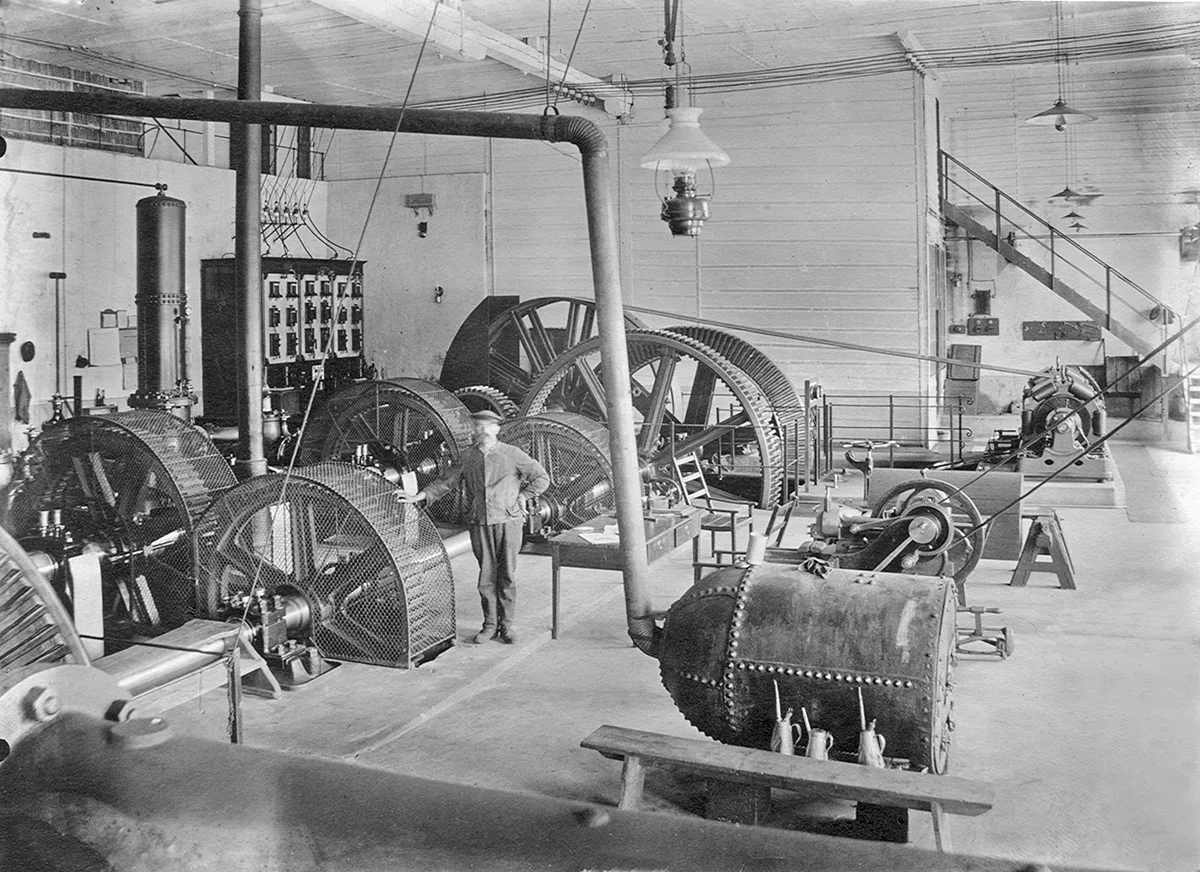

Im Zug der Liquidation von Ritters Gesellschaft geraten sich Stadt und Kanton Freiburg in die Haare. Der Kanton will verhindern, dass die neuen Industrieanlagen im Pérolles-Quartier an die Stadt gehen. Er verhandelt im Geheimen und kauft die Allgemeine Wasser- und Forstgesellschaft schliesslich auf. Als neuer Besitzer beschliesst der Freiburger Staatsrat, Stahlkabel und Pfeiler abzubauen und mit dem Pérolles-Kraftwerk stattdessen Strom zu produzieren. Ritters einstige Gesellschaft wird zu den «Freiburgischen Elektrizitätswerken»; aus diesen entsteht 2006 schliesslich die heutige «Groupe E».

Zeugen der Vergangenheit: Fundament und Kabelstollen der einstigen Anlage von Guillaume Ritter. Foto: Thomas Weibel / Foto: Thomas Weibel