Das «Afrikajahr» des Bundesrats

Wie nie zuvor bereisten im Jahr 1994 Bundesräte und Chefbeamte den afrikanischen Kontinent. Die Kontakte zu Côte d’Ivoire, Südafrika und Ruanda werfen ein Licht auf die vielfältigen Verbindungen zur Schweiz.

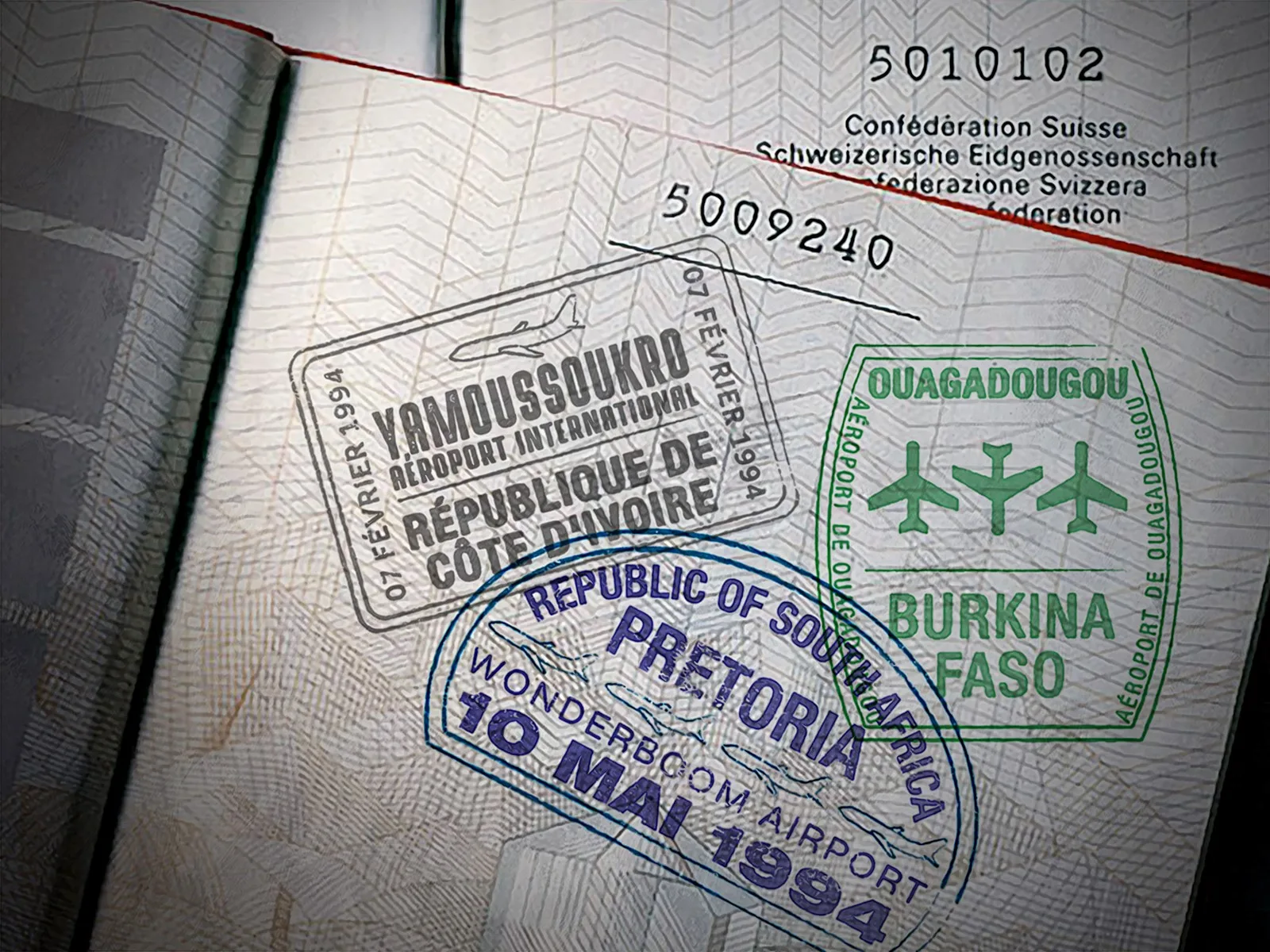

Die ersten demokratischen Wahlen und das Ende der Apartheid in Südafrika weckten beim Bundesrat grosse Hoffnungen auf politische Stabilisierung und wirtschaftlichen Aufschwung der gesamten Region. Am 10. Mai 1994 nahm Bundespräsident Otto Stich neben einer Vielzahl von internationalen Gästen an der Amtseinsetzung des südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela teil. Die Schweiz hatte auch mit dem Apartheid-Regime enge Beziehungen gepflegt und während Jahrzehnten trotz internationaler Kritik Handel auf dem Niveau des courant normal betrieben. Nach dem demokratischen Wandel Südafrikas konnte der Bundesrat aufatmen und die bilateralen und wirtschaftlichen Beziehungen sukzessive ausbauen.

Gemeinsame Forschung

Der vorliegende Text ist das Produkt einer Zusammenarbeit zwischen dem Schweizerischen Nationalmuseum und der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz (Dodis). Die vollständigen Dokumente zu Pierre Auberts Westafrika-Reise von 1979 finden sich hier.