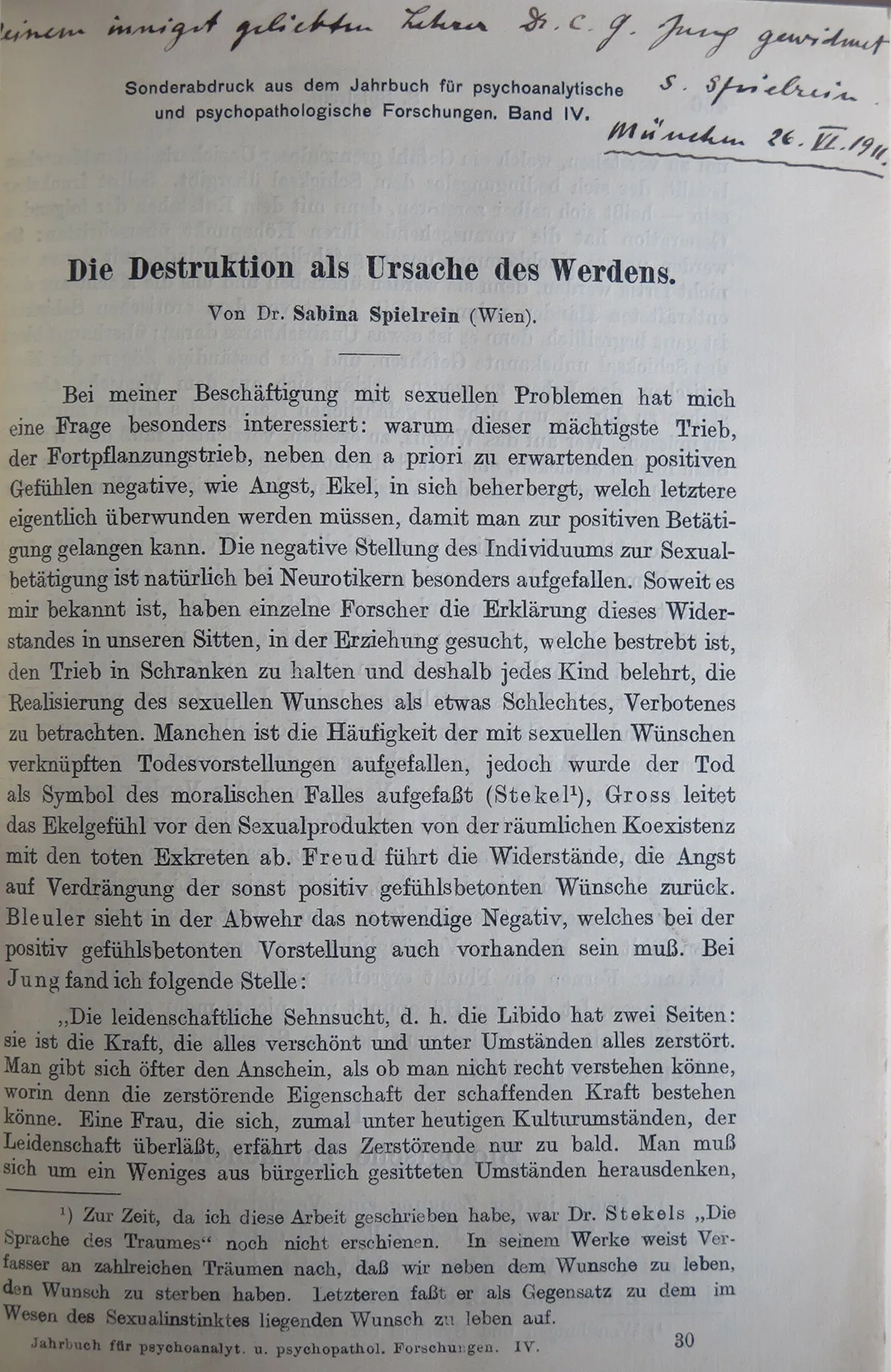

Sabina Spielrein – eine wiederentdeckte Stimme der Psychoanalyse

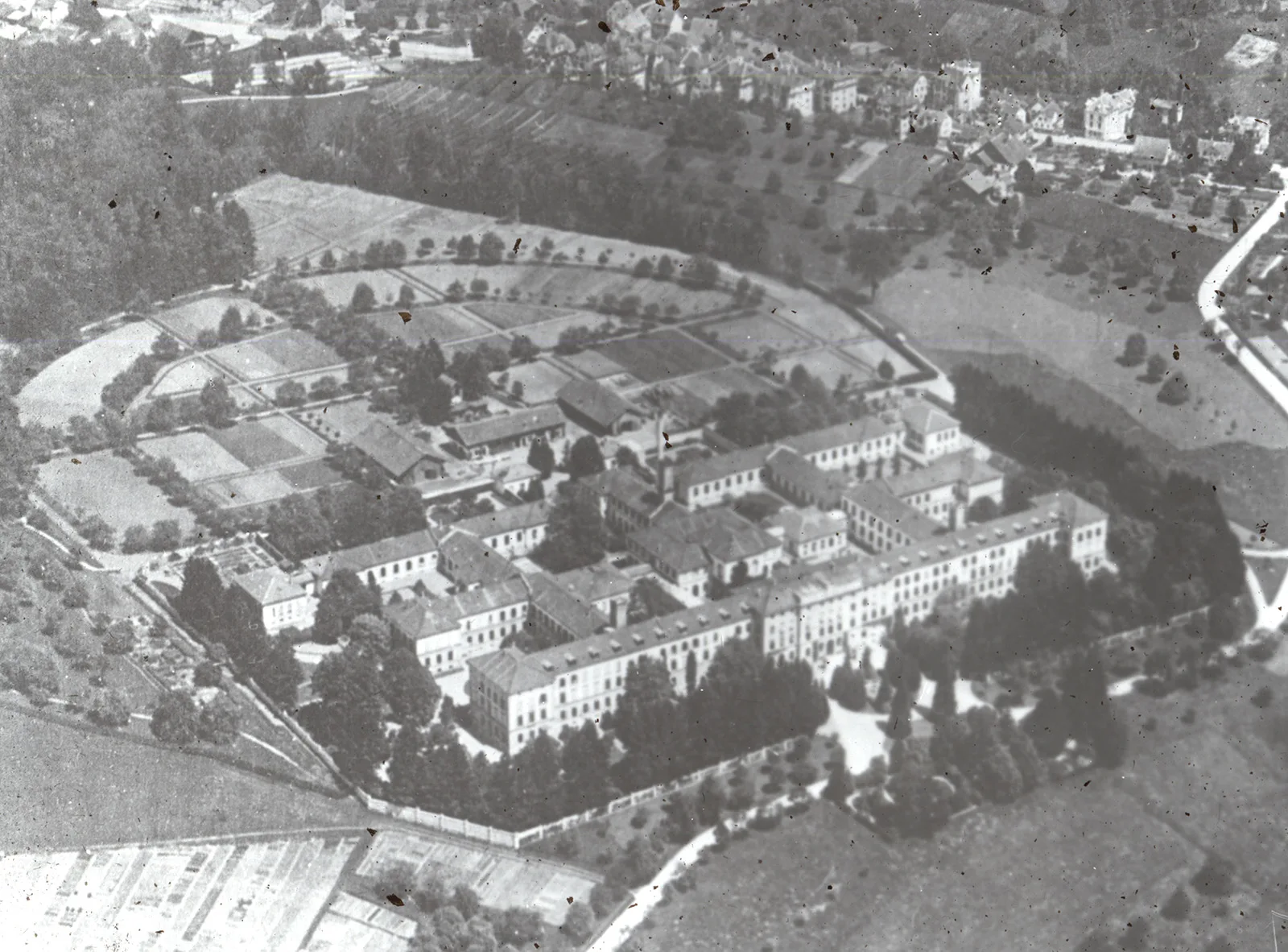

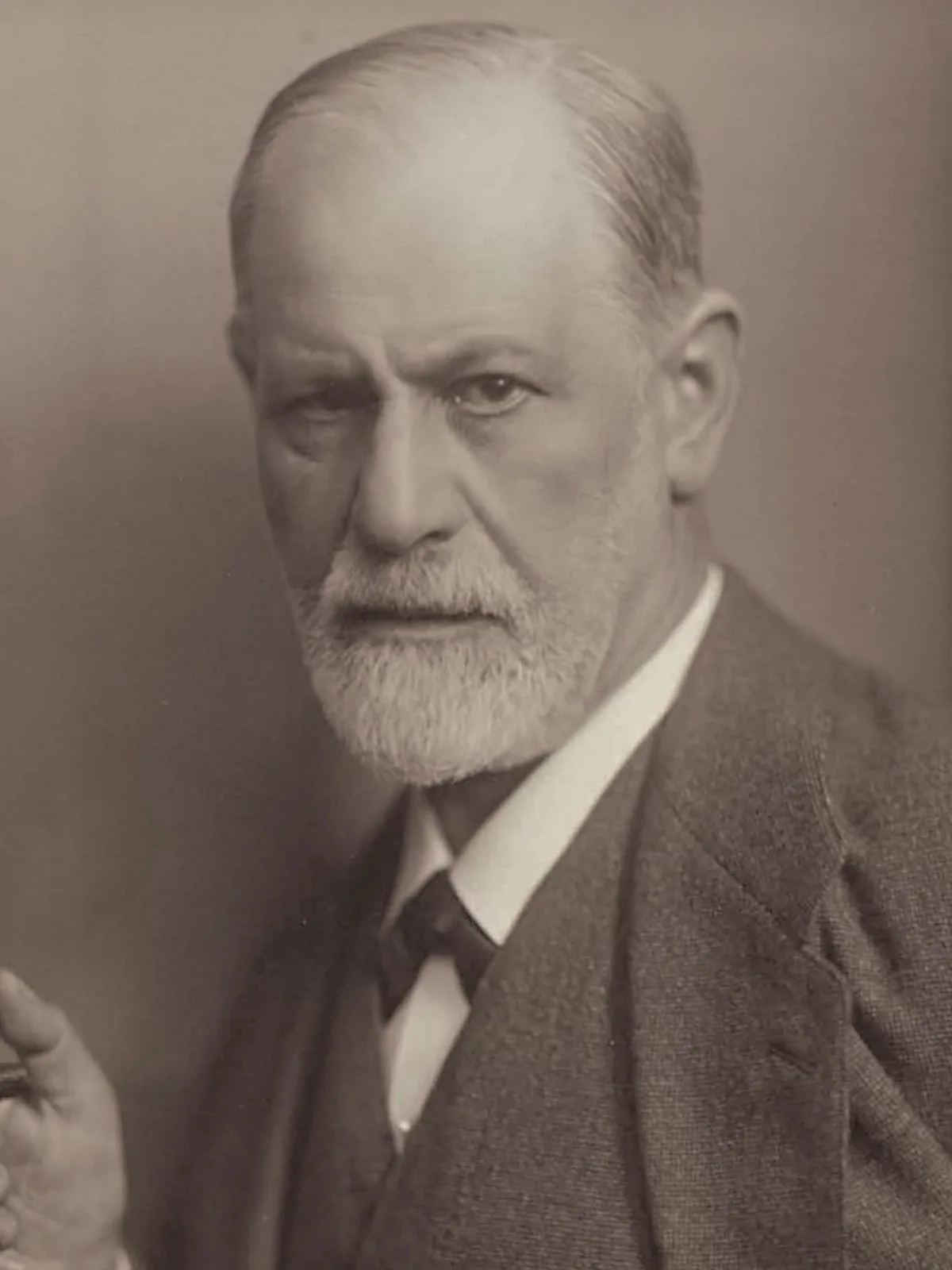

Von Sabina Spielrein (1885-1942) weiss man meist, dass sie als sehr junge Frau die Patientin und Freundin von C.G. Jung war und später selber Psychoanalytikerin wurde. Doch sie arbeitete nicht nur praktisch-therapeutisch, sondern wirkte engagiert mit an der theoretischen und organisatorischen Entwicklung der Psychoanalyse.