Quand la pénurie de logements était le problème des ouvriers

En Suisse, les premiers débats autour de la crise du logement remontent à la seconde moitié du XIXe siècle. La «question du logement ouvrier», comme on l’appelait alors, mit les autorités communales à l’épreuve et donna même lieu à des émeutes.

Cet essor fulgurant entraîna le développement des villes. Et la croissance urbaine s’accéléra, comme le montre l’exemple de Bâle: le nombre d’habitants de la ville doubla une première fois sur une période de 70 ans jusqu’à la moitié du XIXe siècle, une deuxième fois au cours des 30 années suivantes, puis une troisième fois durant les deux dernières décennies du XIXe siècle. Entre 1893 et 1897 (l’époque qui vit naître le Musée national), la population de Zurich augmenta de 9400 habitants par an. Cette croissance correspond à un taux de 7,3%, un chiffre six fois supérieur au taux de croissance actuel. Dans l’ensemble du pays, la population urbaine se vit multipliée par six entre 1850 et 1910. Jamais l’urbanisation n’a été aussi forte qu’entre 1888 et 1900.

En d’autres termes, les logements pour les ouvriers et leurs familles faisaient cruellement défaut. Et cette pénurie ne se limitait pas aux grandes villes. Elle touchait également les bourgades plus modestes comme Arbon (TG), qui connut une croissance fulgurante dans le sillage de l’expansion des entreprises Saurer et Heine, mais aussi certaines régions rurales comme la vallée inférieure de la Reuss (UR), devenue un site bien desservi et prisé par l’industrie après l’ouverture de la ligne du Gothard.

Sous-locataires et marchands de sommeil

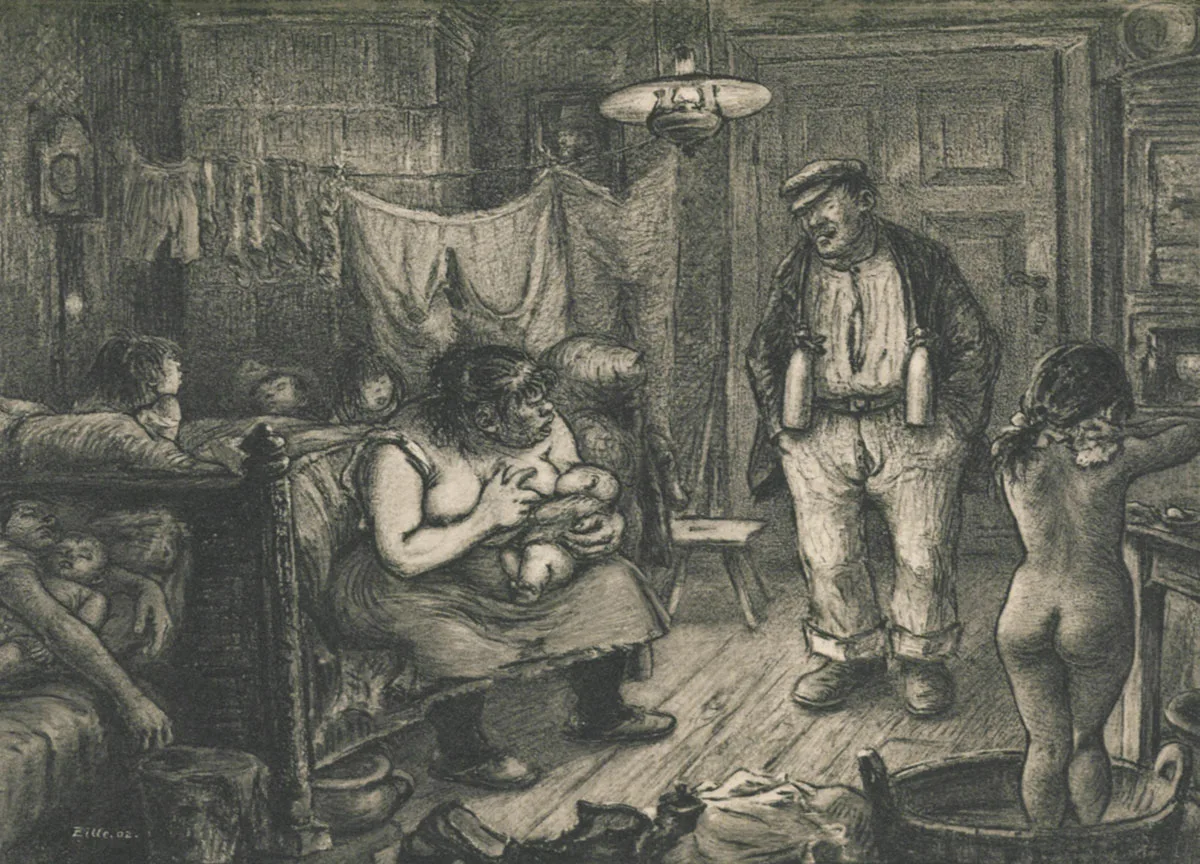

Pour pouvoir assumer ces charges élevées, de nombreuses personnes configuraient leur logement de manière à pouvoir y accueillir des sous-locataires. Certaines louaient leur propre lit durant quelques heures à des ouvriers sans abri, qui se relayaient parfois au rythme de leurs horaires de travail. Au sein de la population zurichoise, le taux de sous-locataires et d’ouvriers hébergés pour une poignée d’heures de sommeil a par moments dépassé les 15%. À Zurich comme à Berne, des familles entières se retrouvaient à la rue et prenaient leurs quartiers dans des granges, des étables, des greniers, voire sous des ponts.

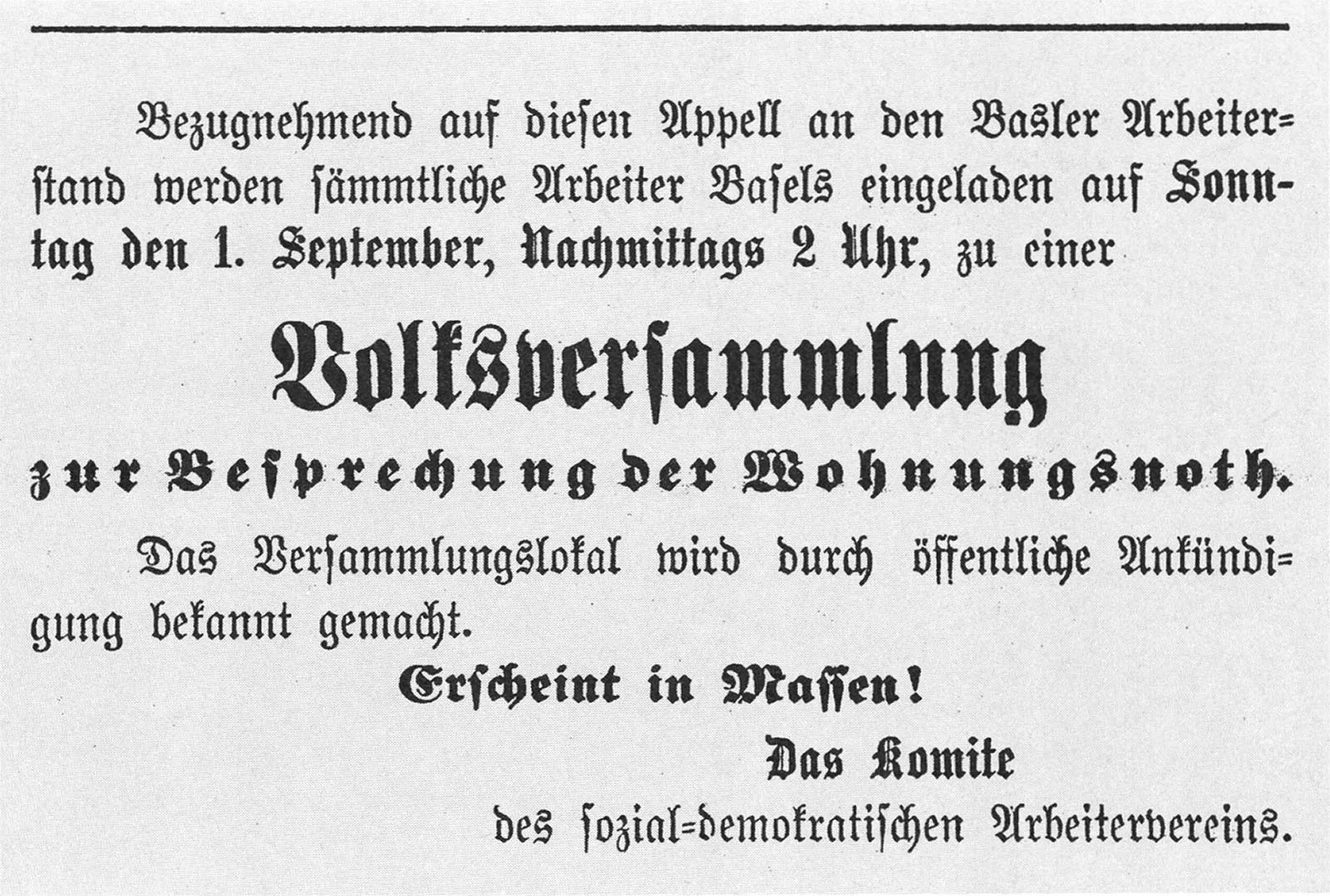

Débat public

Avant même que l’enquête soit terminée, le conseil communal de Zurich déclara dans son rapport de gestion de 1894: «À en juger par de multiples observations sur le terrain, la question du logement ouvrier a atteint un stade susceptible de provoquer une levée de boucliers au sein de la population». Le «surpeuplement» des logements inquiète, et «ses conséquences sur le plan sanitaire, moral et social resteront désastreuses si l’on ne s’attaque pas fermement et à large échelle au mal qui menace de devenir chronique».

Le rapport conclut que les conditions ne feront que s’aggraver «si la production de logements demeure entièrement livrée à elle-même, c’est-à-dire à la spéculation, et si la société, le service public et les employeurs n’interviennent pas pour réguler la situation». Le conseil communal de Zurich décida de «créer en son sein une commission chargée d’examiner en profondeur la question du logement ouvrier».

Pas de résultats tangibles dans un premier temps

Une cause majeure de grèves et de conflits

L’historien zurichois relève qu’outre la question des salaires, la pénurie de logements a été l’une des principales raisons des grèves organisées, mais aussi d’une série de conflits «qui ont éclaté sans revendication plausible et concrète, pour des ‹futilités› et des ‹broutilles›». On peut citer les émeutes de la Käfigturm à Berne en 1893, les émeutes anti-italiennes à Zurich en 1896, ou encore les émeutes d’Arbon en 1902. Selon Fritzsche, la question du logement ouvrier a joué un rôle beaucoup plus lourd que les conditions de travail dans l’émergence des organisations syndicales, de la conscience de classe et de la lutte des classes.