Tombé de son piédestal

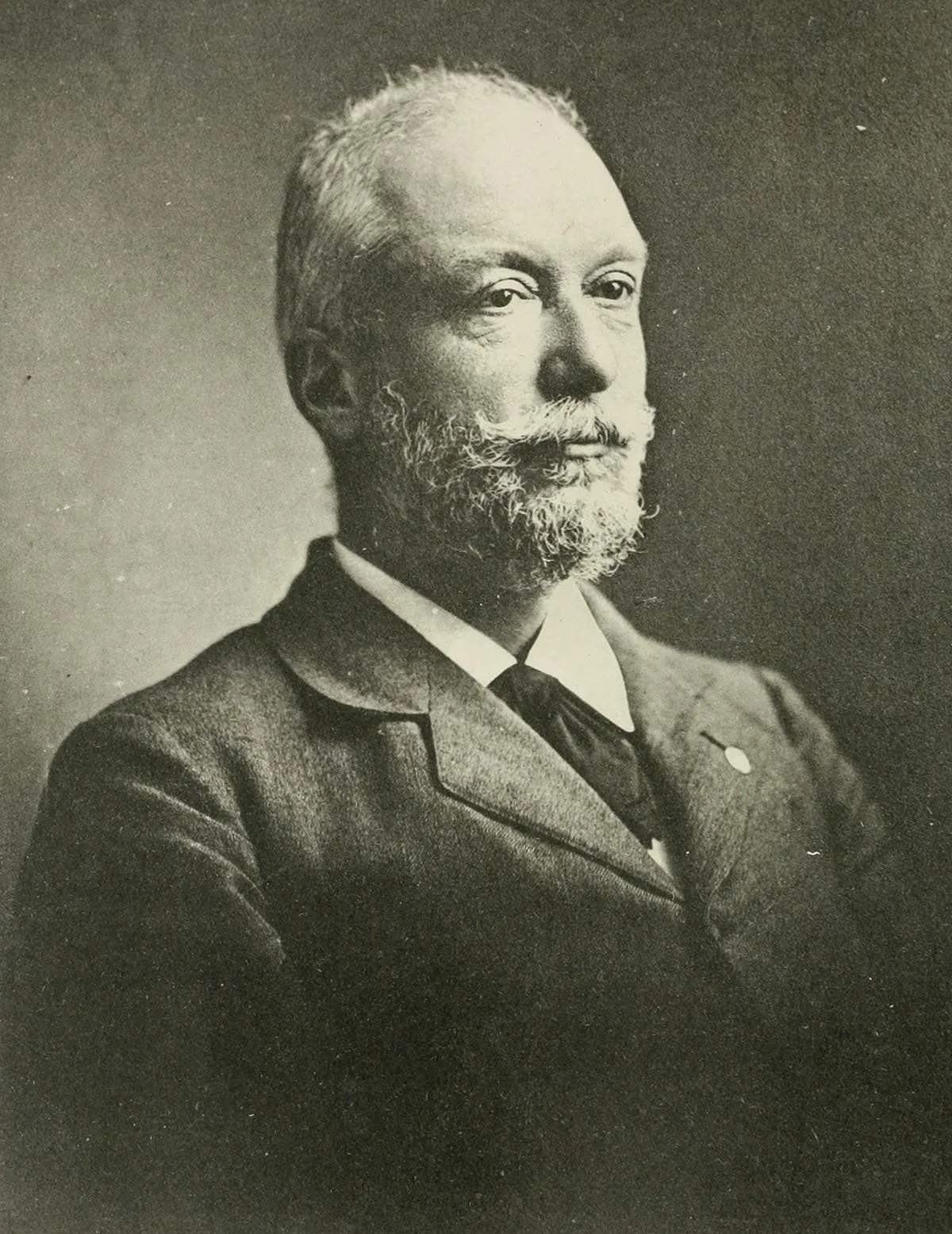

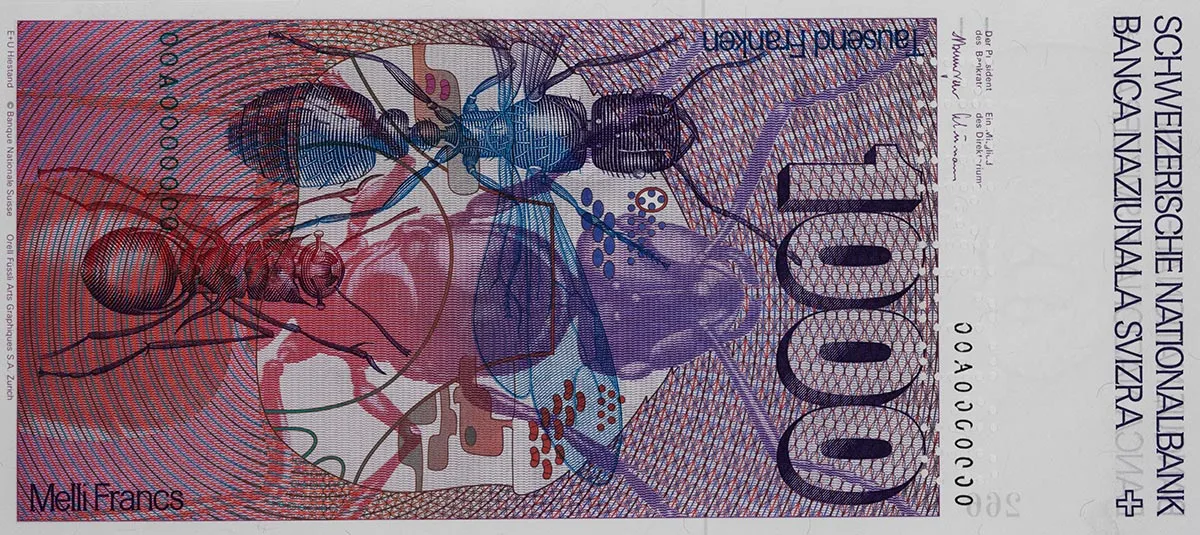

L’avant-dernier billet de mille francs arborait le portrait d’Auguste Forel, éminent chercheur considéré comme une icône de la science et un symbole national. Cette figure de héros stylisée n’a toutefois pas résisté à une enquête plus approfondie. Récit d’une perfidie de la culture du souvenir.

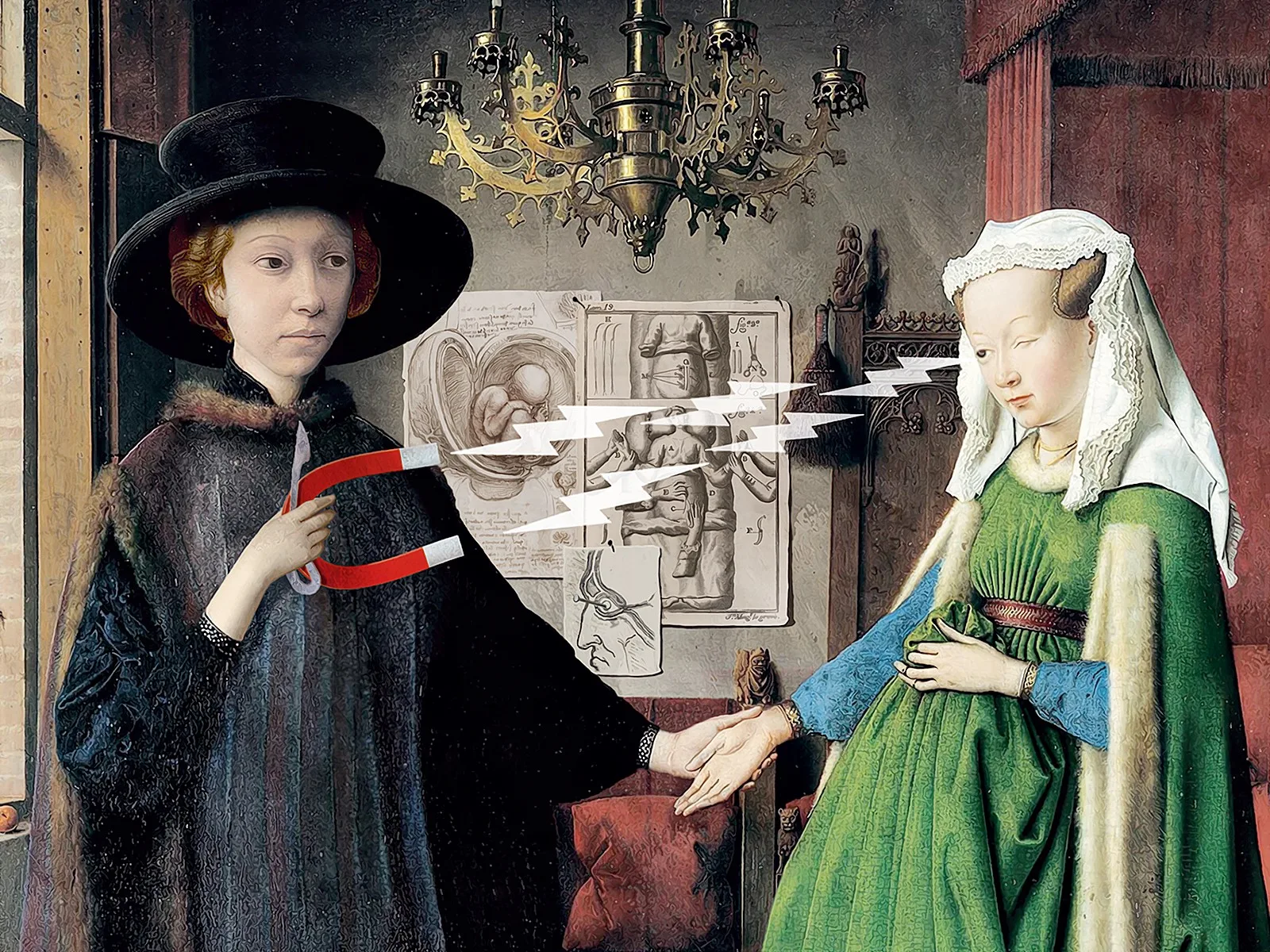

Les activités et centres d’intérêt d’Auguste Forel étaient éclectiques. Il traita les thèmes les plus variés dans d’innombrables publications, de l’anatomie du cerveau aux questions de politique internationale en passant par l’hypnose, la réforme du droit pénal, l’alcoolisme, l’éthique sexuelle, la génétique, la psychocriminologie, le pacifisme et la philosophie sociale. Il s’engagea avec véhémence en faveur de l’égalité absolue entre les sexes, du libre accès aux contraceptifs, de l’autorisation du concubinage et condamna la discrimination des homosexuels. Si son ouvrage «La question sexuelle» resta longtemps un bestseller et fut traduit en 16 langues, il eut aussi des répercussions durables sur l’image de la sexualité au XXe siècle. Auguste Forel était également connu et reconnu en tant qu’entomologiste pour ses travaux sur les fourmis et les termites. Il décrivit près de 3500 espèces au cours de ses voyages de recherche prolongés en Europe et outre-mer. Les deux ouvrages majeurs qu’il leur consacra sont encore des classiques incontournables.

Darwinisme social

Ce darwinisme social devint l’idéologie classique d’une période marquée par la bourgeoisie et l’ultracapitalisme et cherchant à justifier sa soif d’expansion, sa politique coloniale agressive et les effets négatifs d’une oligarchie économique en se réclamant d’une loi naturelle apparemment inéluctable. Auguste Forel emprunta de nombreuses idées à la vision du monde du darwinisme social et contribua activement à les développer, sans pour autant approuver, ni même soupçonner, les objectifs de cette récupération capitaliste (socialdémocrate dès 1916, Forel décrivait le système capitaliste comme «un cloaque nauséabond»). Selon lui, les processus sociaux et historiques de la société humaine seraient déterminés avant tout par des facteurs biologiques, comme dans la nature.

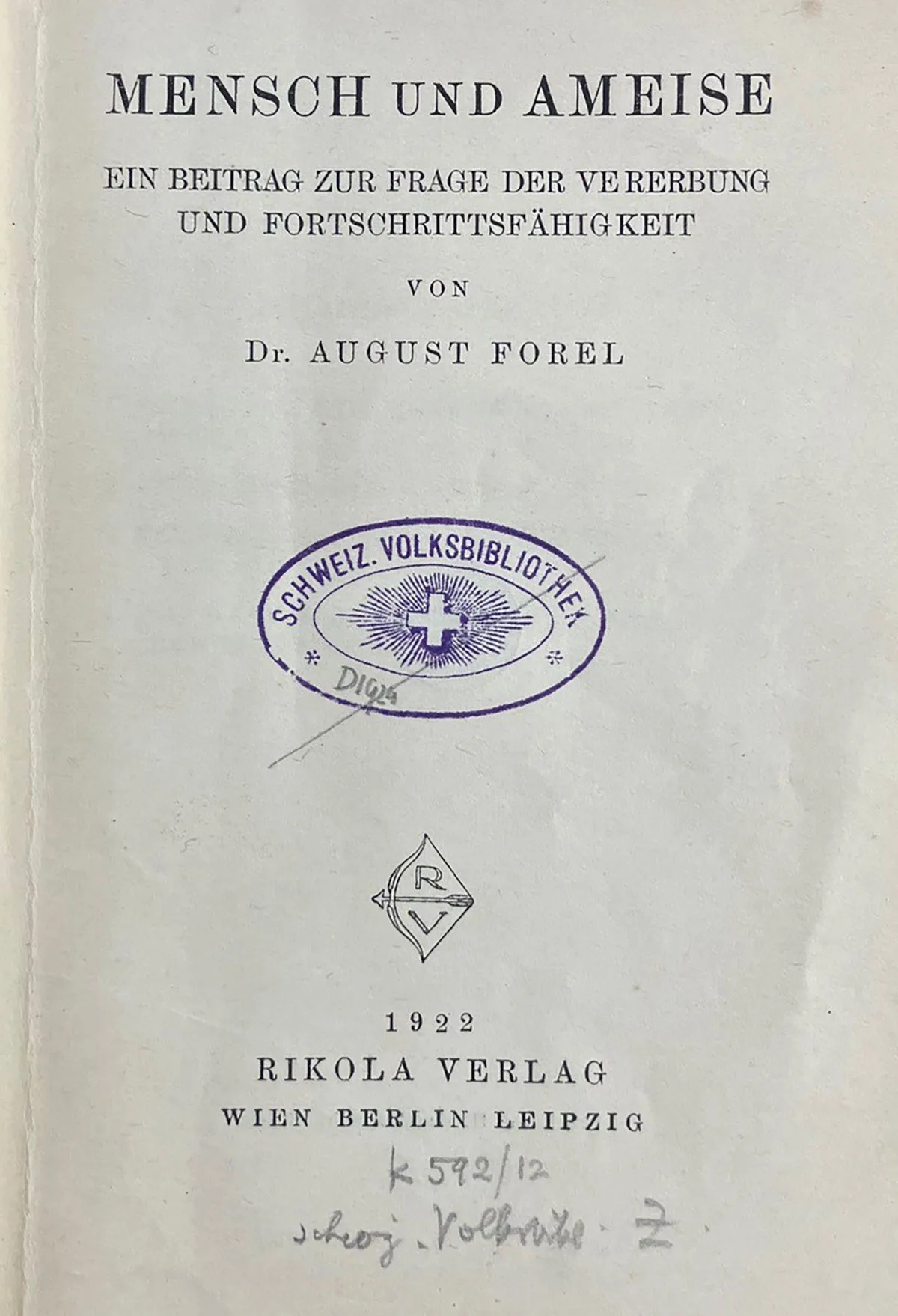

Le Forel médecin et psychiatre estimait que «l’humain était un être égoïste, individualiste, passionné, cupide, despotique, vindicatif et jaloux en raison d’une prédisposition héréditaire profondément ancrée dans son cerveau» tandis que le Forel myrmécologue affirmait: «Je pense véritablement que les instincts sociaux progressivement rassemblés et ordonnancés en chaque fourmi sont beaucoup plus sages que ceux que l’Homo sapiens de Linné pourra jamais s’imposer malgré tous ses acquis culturels et la meilleure des éducations.» Auguste Forel plaça le «socialisme» d’une colonie de fourmis bien au-dessus de toutes les structures sociales humaines, se posant la question suivante en 1922, alors qu’il cherchait à dresser une synthèse de la psychiatrie et de l’entomologie, ses deux grandes spécialités: «Que pouvons-nous faire pour ressembler davantage aux fourmis tout en restant humain?»

Hygiène raciale, eugénisme et euthanasie

Le médecin et ancien directeur du Burghölzli voyait dans les soins de santé modernes des inconvénients de taille pour l’avenir de l’humanité: «En tant que médecins, nous avons malheureusement le devoir de maintenir en vie le plus longtemps possible les idiots, les dégénérés, les criminels-nés et les aliénés.» Et dans la logique de cette pensée, il trouvait intéressant de se poser la question de savoir «si la meilleure chose à faire, et la plus humaine, ne serait pas de faire disparaître les plus abominables des cerveaux humains (criminels et malades mentaux) par une mort sans douleur». Lui-même n’était pas allé plus loin que la pratique de la stérilisation et de la castration au Burghölzli.

Un côté sombre longtemps sciemment ignoré et passé sous silence

Des actions de protestation éclatèrent lors de la réédition de l’exposition à l’université de Berne en 1988. Mais ce n’est que quelques années plus tard, en 1999, qu’un ouvrage du journaliste et historien Willi Wottreng traitant des tentatives d’Auguste Forel et de son confrère, le psychiatre Eugen Bleuler, de «sauver la race humaine» attira l’attention d’un plus large public.

«Du monument de gloire à l’hypothèque historique»

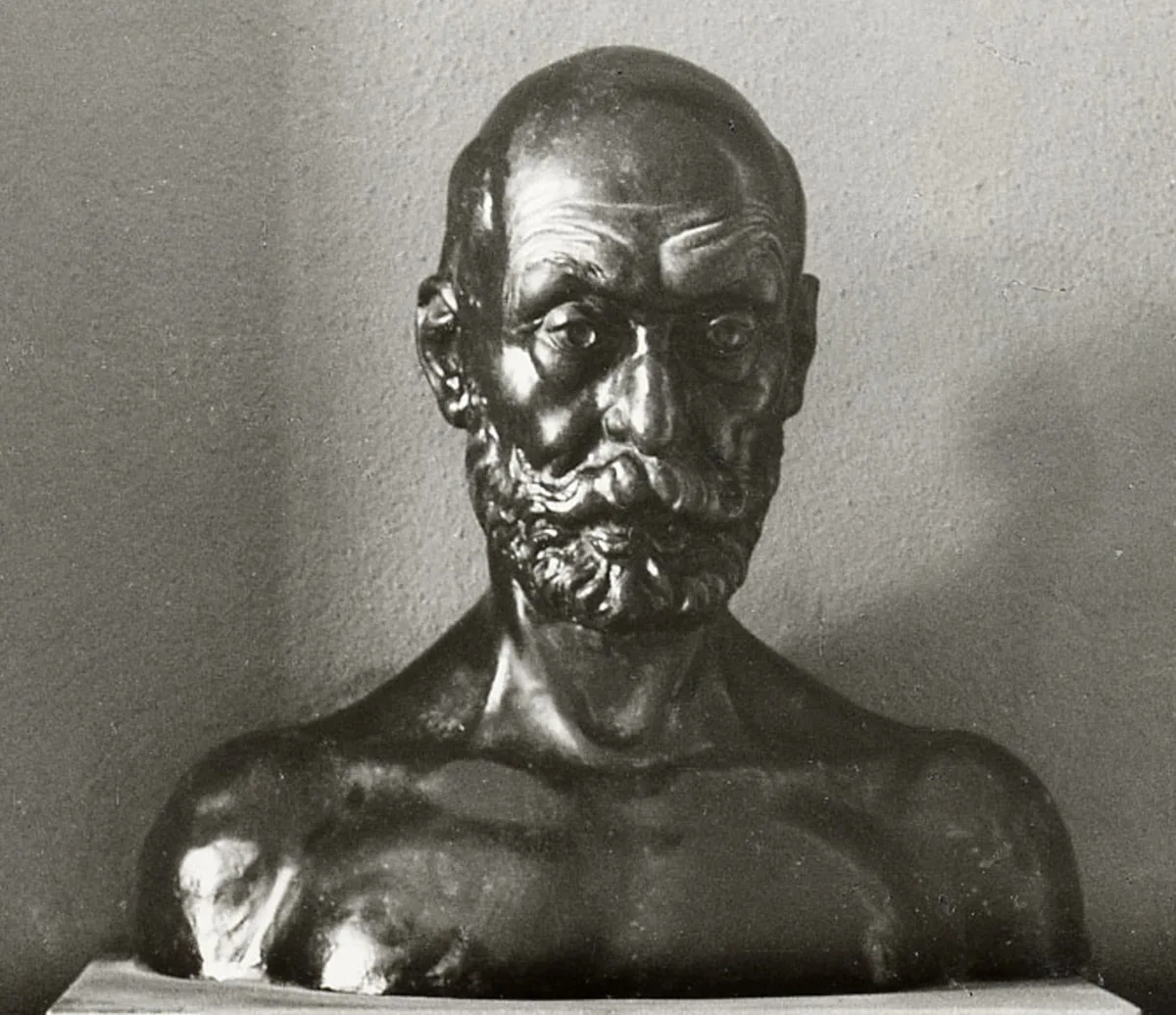

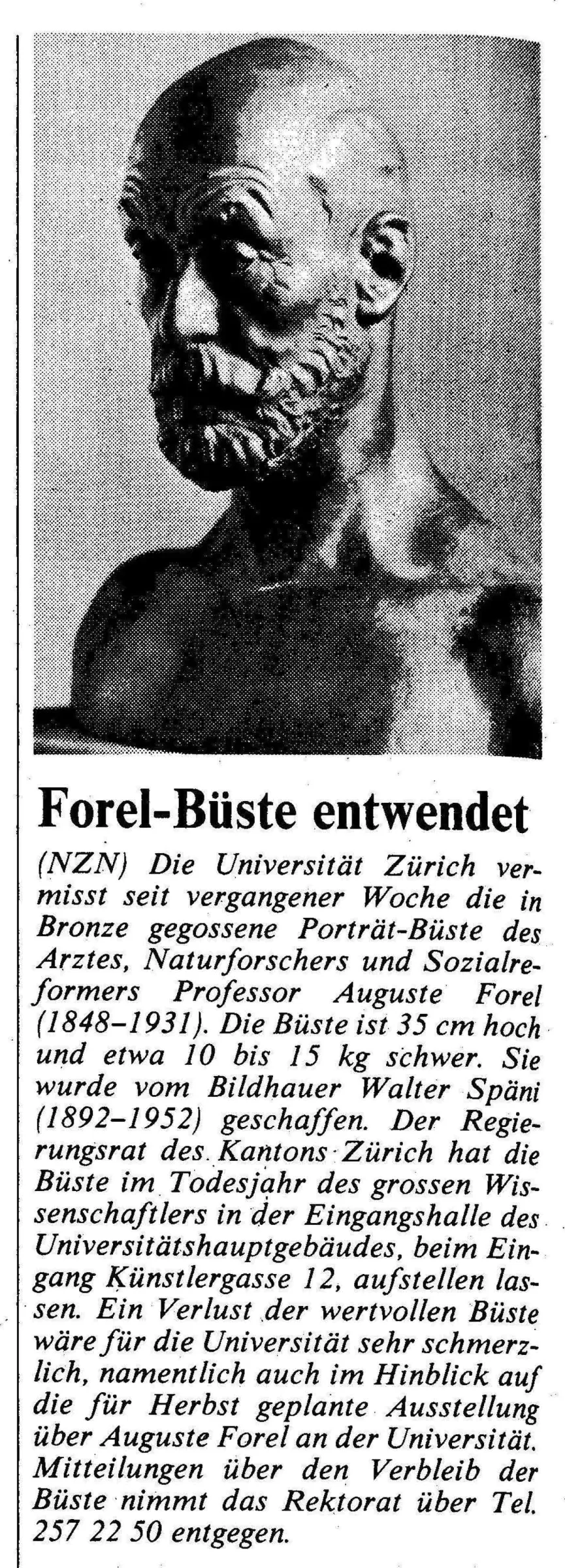

En 2003, un article intitulé «Und täglich grüsst der Eugeniker» («L’eugéniste vous salue chaque matin») parut dans le journal étudiant Zürcher Studierendenzeitung. Profondément troublé par l’œuvre de Forel, l’auteur Simon Hofmann se montra peu compréhensif envers l’admiration tenace incarnée par ce buste en bronze. Il y voyait surtout «du mépris pour les victimes des mesures coercitives de la psychiatrie suisse». Le Conseil étudiant se pencha sur le sujet puis, en 2004, s’adressa à la direction de l’université, qui de son côté sollicita la Commission d’éthique de l’établissement afin de se positionner sur l’attitude à adopter au sein de l’université pour honorer la mémoire de Forel tout en tenant compte de son «passé d’eugéniste». Un colloque de spécialistes traita la question en 2005. Tous s’accordèrent sur le fait que le buste ne pouvait rester en place sans une mention supplémentaire, mais qu’il ne devait pas «simplement disparaître de la circulation, qu’il devait être assorti d’une exposition ou utilisé dans un cadre artistique et pourvu d’informations détaillées expliquant la démarche». Après quelques tergiversations, c’est pourtant précisément ce qui se produisit: le buste disparut en catimini dans la collection d’art du canton de Zurich. Aujourd’hui, il se trouve toujours à l’entrepôt d’Embrach, en dehors de la ville. Sans son socle en marbre.