Vom Sockel geholt

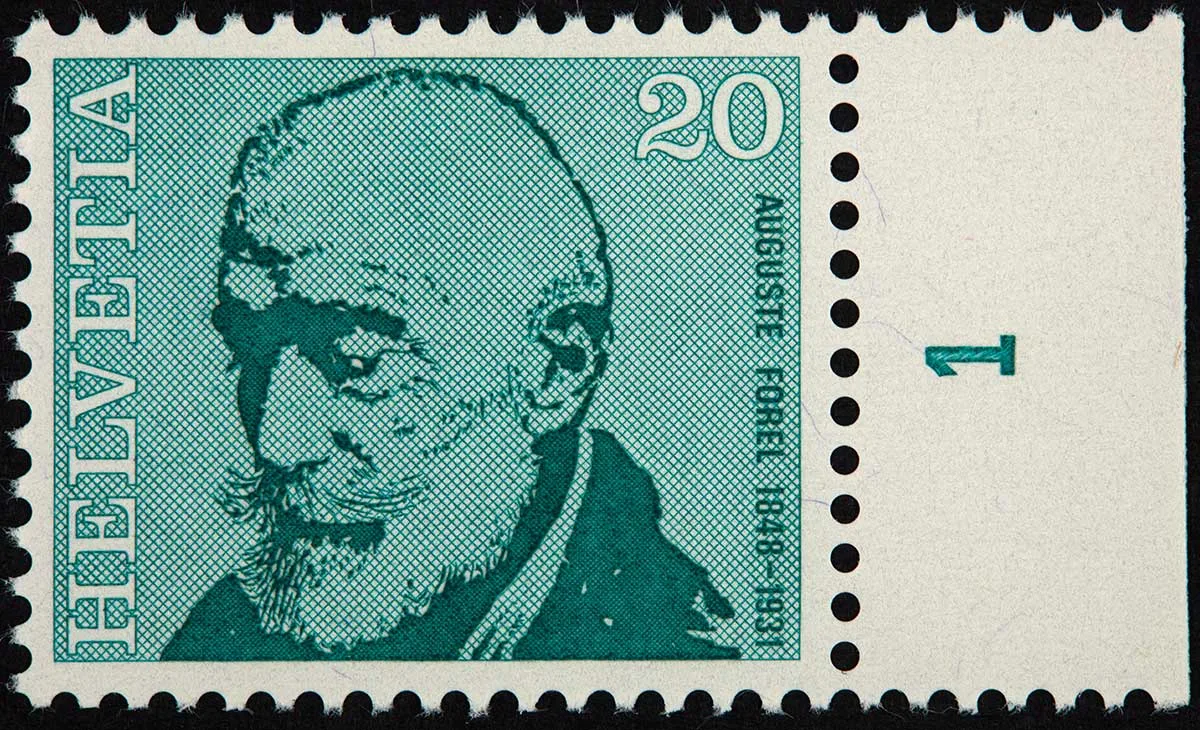

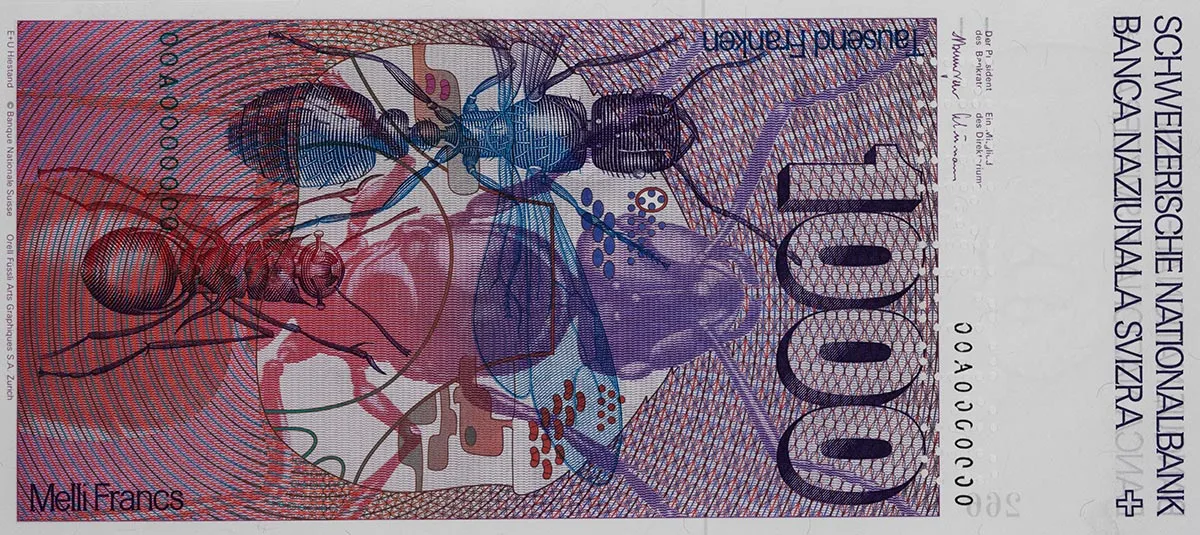

Auf der vorletzten Tausendernote blickte Auguste Forel als weiser, wacher Forscher in die Welt, als Ikone der Wissenschaft und helvetisches Nationalsymbol. Aber dieses stilisierte Heldenbild hielt einer näheren Überprüfung nicht stand. Eine Geschichte über die Tücken der Erinnerungskultur.

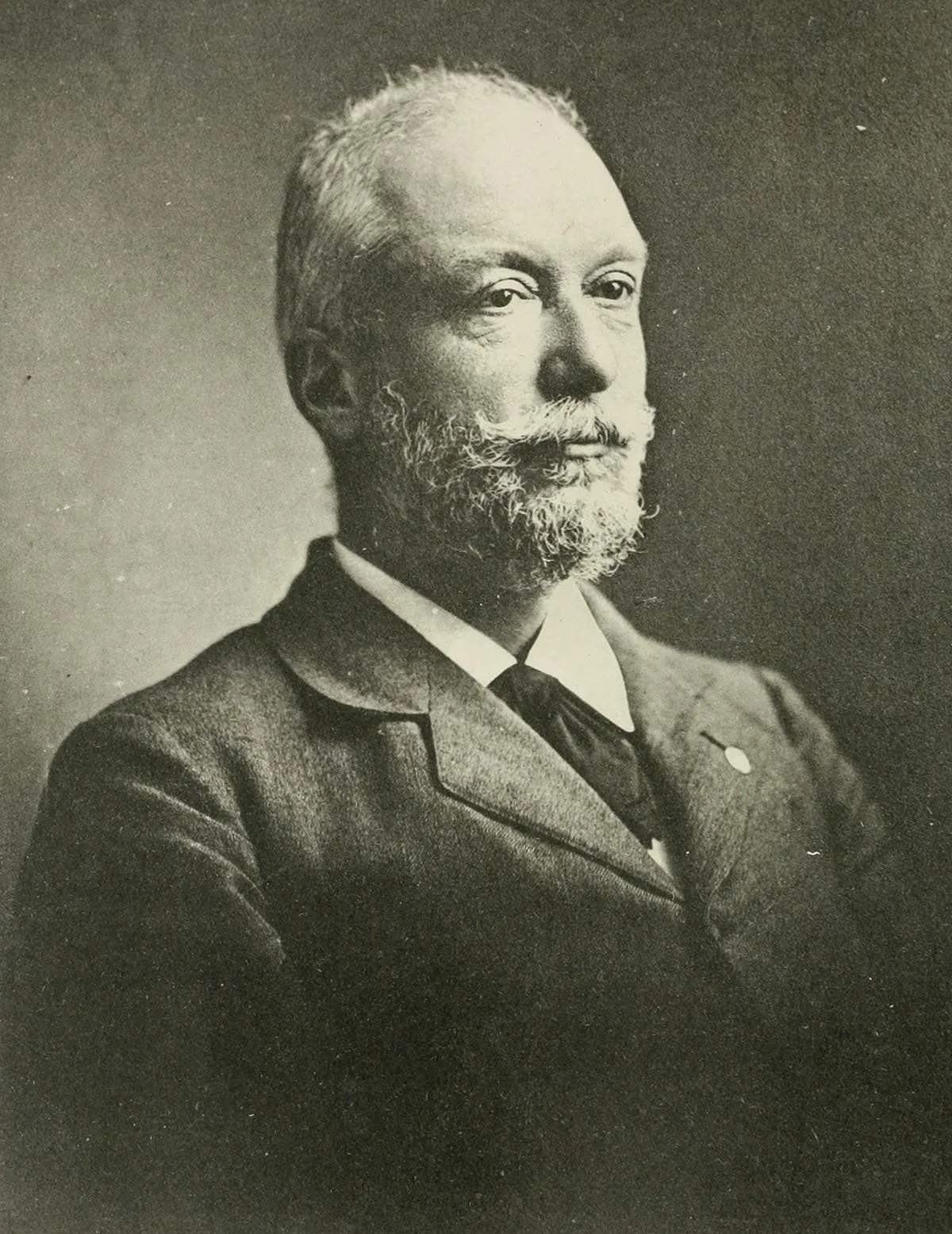

Forels Aktivitäten und Interessen waren weit gefächert. In unzähligen Publikationen behandelte er die verschiedensten Themenbereiche von der Hirnanatomie über Hypnose, Strafrechtsreform, Alkoholismus, Sexualmoral, Vererbungslehre, Kriminalpsychologie, Pazifismus und Sozialphilosophie bis zu Fragen der internationalen Politik. Vehement setzte er sich ein für die völlige Gleichberechtigung der Geschlechter, für freien Zugang zu empfängnisverhütenden Mitteln, Zulassung des Konkubinats und gegen die Diskriminierung von Homosexuellen. Sein Buch «Die sexuelle Frage» war ein Best- und Longseller, wurde in 16 Sprachen übersetzt und beeinflusste die Vorstellungen über Sexualität im 20. Jahrhundert nachhaltig. Bedeutend und berühmt war Forel auch als Insektenforscher mit Spezialgebiet Ameisen und Termiten. Auf ausgedehnten Forschungsreisen in Europa und Übersee beschrieb er an die 3500 Arten. Seine beiden diesbezüglichen Hauptwerke gelten bis heute als unentbehrliche Klassiker.

Der Sozialdarwinist

Dieser Sozialdarwinismus wurde zur klassischen Ideologie des bürgerlich-hochkapitalistischen Zeitalters, das seinen Expansionsdrang, seine aggressive Kolonialpolitik und die negativen Auswirkungen wirtschaftlicher Machtkonzentration mit Berufung auf ein scheinbar unentrinnbares Naturgesetz zu rechtfertigen suchte. Ohne diese Zielsetzungen zu durchschauen oder gar zu billigen (für Forel, ab 1916 Sozialdemokrat, war das kapitalistische System «ein ekelhafter, verpesteter Sumpf»), übernahm er grosse Bereiche der sozialdarwinistischen Vorstellungswelt und arbeitete an ihrer Weiterentwicklung. Seine Grundüberlegung dabei war, dass wie in der freien Wildbahn auch in der menschlichen Gesellschaft soziale und historische Prozesse in erster Linie von biologischen Voraussetzungen bestimmt würden.

Der Arzt und Psychiater Forel war der Ansicht, dass «der Mensch durch seine im Gehirn tief verankerte erbliche Anlage ein egoistisches, individualistisches, leidenschaftliches, raubgieriges, herrsch-, rach- und eifersüchtiges Wesen» sei. Der Ameisenforscher Forel aber meinte: «Wahrhaftig, ich glaube, dass die in einer Ameise allmählich kumulierten und geordneten sozialen Instinkte viel weiser sind als diejenigen, die der Homo sapiens Linné trotz allen erworbenen Überlieferungen und trotz der besten Erziehung sich aufzwingen kann.» Forel stellte den «Sozialismus» einer Ameisenkolonie «turmhoch» über alle menschlichen Gesellschaftsordnungen und fragte sich 1922, eine Synthese seiner beiden Hauptarbeitsgebiete Psychiatrie und Insektenkunde suchend: «Was können wir tun, um ameisenähnlicher zu werden und zugleich Menschen zu bleiben?»

Rassenhygiene, Eugenik, Euthanasie

In der modernen Gesundheitsversorgung erblickte der Arzt und ehemalige Burghölzli-Direktor grosse Nachteile für die Zukunft der Menschheit: «Als Ärzte haben wir leider die Pflicht, das Leben der Idioten, der Entarteten, der geborenen Verbrecher und der Irrsinnigen so lang wie möglich zu erhalten.» Und, einen Denkschritt weiter gehend, fand er die Frage beachtenswert, «ob die Beseitigung der abscheulichsten Exemplare menschlicher Gehirne (Verbrecher und Geisteskranke) durch schmerzlosen Tod nicht das Beste und Humanste wäre». Er selbst hatte es im Burghölzli bei Sterilisationen und Kastrationen bewenden lassen.

Dunkle Seiten – lange ignoriert und beschwiegen

1988, bei der Neuauflage der Ausstellung an der Universität Bern, kam es zu Protestaktionen. Aber erst viele Jahre später, 1999, erreichte das Buch «Hirnriss – Wie die Irrenärzte Auguste Forel und Eugen Bleuler das Menschengeschlecht retten wollten» des Journalisten und Historikers Willi Wottreng eine breitere Öffentlichkeit.

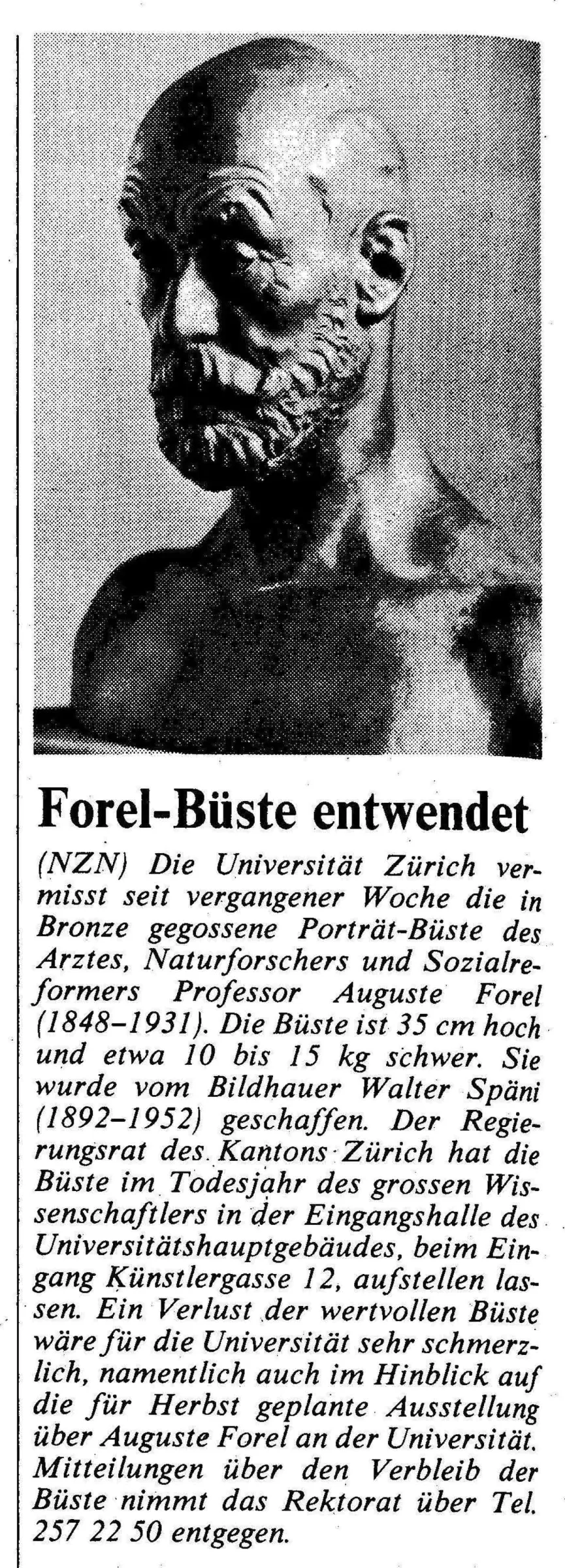

«Vom Ehrenmal zur historischen Hypothek»

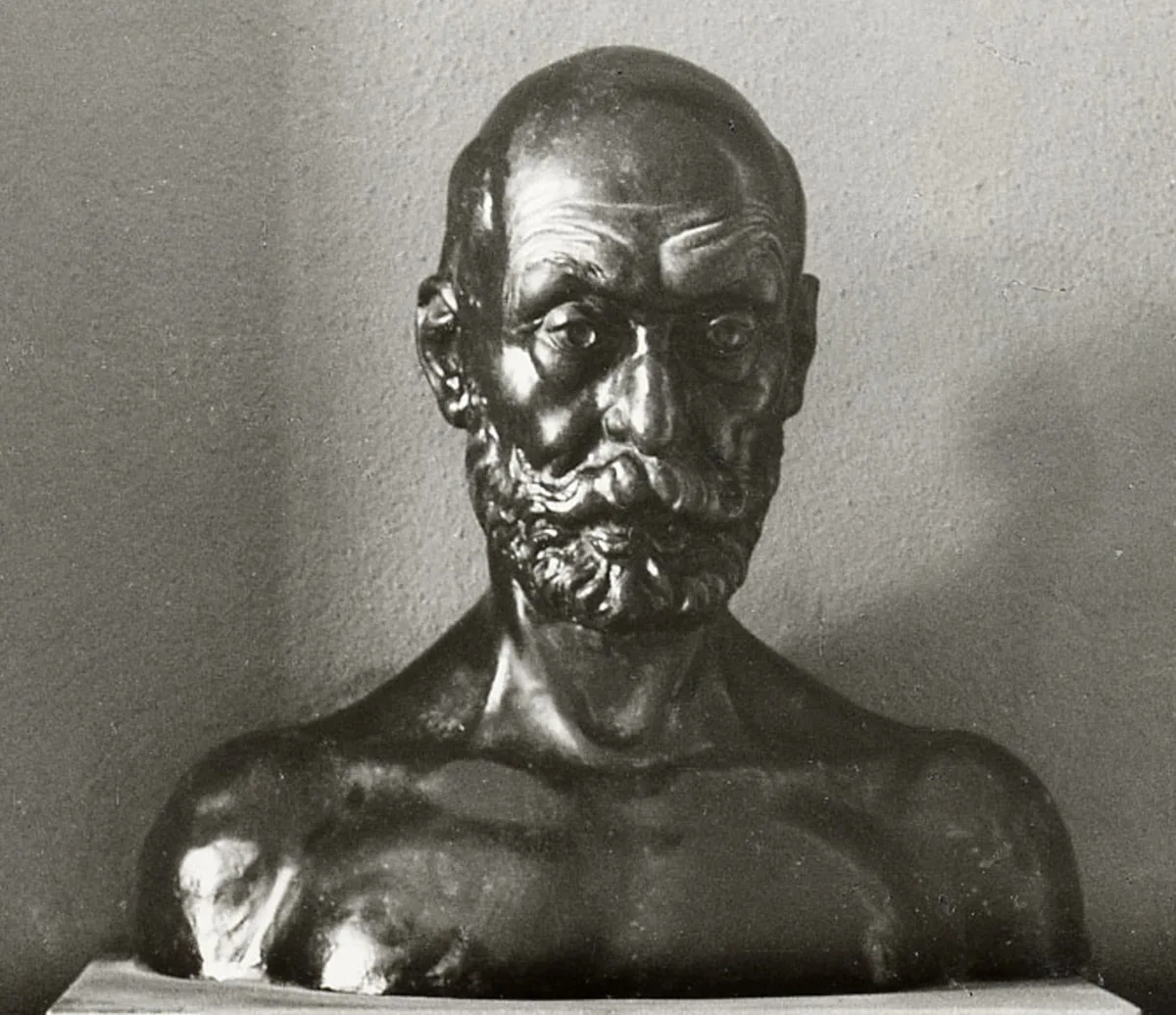

2003 erschien in der Zürcher Studierendenzeitung ein Artikel: «Und täglich grüsst der Eugeniker». Irritiert von seiner Forel-Lektüre, zeigte der Autor Simon Hofmann wenig Verständnis für die anhaltende Verehrung, welche in der Bronzebüste zum Ausdruck kam. Er sah darin nicht zuletzt «eine Verhöhnung der Opfer der Zwangsmassnahmen in der Schweizer Psychiatrie». Der Studierendenrat nahm das Anliegen auf und wandte sich 2004 an die Universitätsleitung, welche ihrerseits die Ethikkommission der Hochschule um Rat ersuchte, wie in den Räumen der Universität mit Forels Andenken angesichts seiner «eugenischen Vergangenheit» umzugehen sei. 2005 befasste sich ein hochkarätig besetztes Kolloquium mit der Frage. Einig war man sich, dass die Büste keinesfalls kommentarlos aufgestellt bleiben könne. Aber sie dürfe auch «nicht einfach in der Versenkung verschwinden, sondern sei mit einer Ausstellung zu koppeln oder künstlerisch zu verfremden und mit Wegweisern zu vertiefenden Informationen zu versehen.» Nach einigem Hin und Her passierte aber genau dies: Die Büste verschwand still und leise in der Kunstsammlung des Kantons Zürich. Dort steht sie bis heute im Aussenlager Embrach. Ohne Marmorsockel.