En train à crémaillère vers les sommets

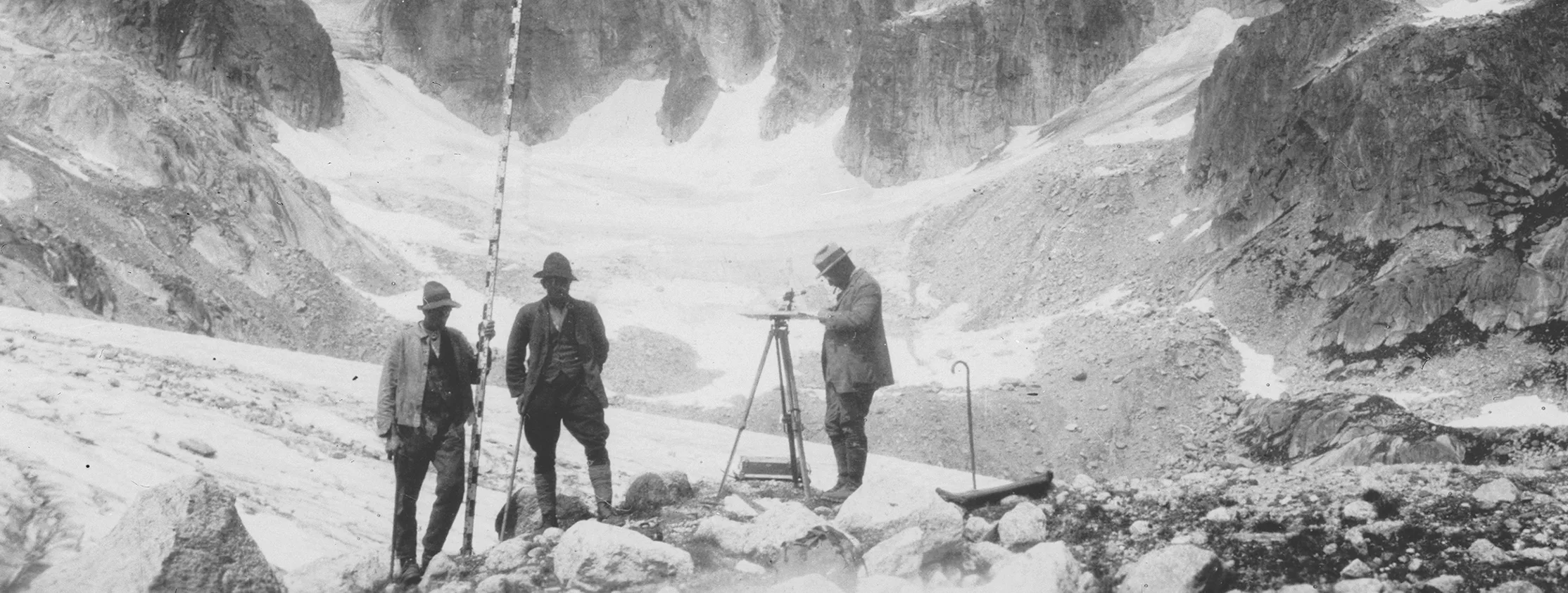

Au 19e siècle, le tourisme connut un véritable essor sous l’effet conjugué d’une baisse des coûts et d’une accélération des moyens de transport, réduisant virtuellement les distances. Les montagnes suisses exerçaient une fascination particulière sur bon nombre de voyageuses et voyageurs. Il fallut alors trouver des solutions innovantes pour permettre à ces touristes de se rendre confortablement dans des régions difficiles d’accès.

L’inventeur du système de crémaillère

Tandis que Marsh, âgé de près de 70 ans, avait largement renoncé à commercialiser sa solution à grande échelle, Riggenbach disposait du système de loin le plus performant vers 1870 et entendait bien exploiter pleinement son potentiel commercial dans le cadre du tourisme alpin. Deux de ses étudiants se révélèrent également être de brillants ingénieurs ferroviaires: en 1882, le Lucernois Roman Abt (1850–1933) inventa un système de crémaillère à lamelles qui fut utilisé dans plus de septante projets ferroviaires à travers le monde. Emil Victor Strub (1858–1909) élabora une forme hybride des principes précédents, qui fut appliquée pour la première fois en 1898 aux chemins de fer de la Jungfrau. Quant au chemin de fer à crémaillère du Pilate inauguré en 1889, le plus raide du monde avec une pente pouvant atteindre 46%, il fait appel au système inventé par Eduard Locher (1840–1910) dans lequel les roues dentées s’engrènent latéralement dans le rail.

Une invention exportée dans le monde entier

La grande majorité des chemins de fer de montagne dans le monde sont dotés de systèmes de crémaillère conçus par des ingénieurs suisses. Le principal fabricant de locomotives à crémaillère était la Fabrique suisse de locomotives et de machines (SLM), fondée en 1871 à Winterthour. Bien qu’un certain nombre de lignes aient été fermées dans l’intervalle (notamment dans les Andes et au Liban), des locomotives de la SLM sont toujours en service en Indonésie et dans le sud de l’Inde. De 1964 à 2017, le chemin de fer à crémaillère le plus haut du monde, à 4301 m d’altitude sur le sommet du pic Pikes au Colorado, recourut à des automotrices de la SLM selon le système Abt. Elles furent remplacées par du nouveau matériel roulant de Stadler Rail en 2021. Au-delà des régions montagneuses, les chemins de fer à crémaillère firent également leurs preuves dans les zones urbaines, à l’instar du Dolderbahn en ville de Zurich.

Un système hybride pour le col du Brünig