Nationale Identitäten

Die Tschechen haben Jan Hus, die Franzosen Jeanne d’Arc, die Griechen Alexander den Grossen: In jedem Land erzählt man sich Geschichten über die eigene Vergangenheit. Darin liegt eine äusserst menschenfreundliche Art, nationale Identität zu schaffen.

Der Begriff der nationalen Identität kann heutzutage irritierend wirken. Und doch ist jeder und jedem spätestens nach einem mehrjährigen Auslandaufenthalt klar, dass die Menschen dort irgendwie anders sind. Aber was macht diese Unterschiedlichkeit eigentlich aus? Was genau formt denn das nationale Selbstverständnis und hält eine Gemeinschaft zusammen? Die Sprache, die Grenzen, dieselbe Religion, gemeinsame Feinde, das Wirtschaftsinteresse, die Gewohnheiten oder die Vegetation – vieles kann einem dazu einfallen. Doch dem nationalen Selbstverständnis liegt noch etwas ganz Anderes zugrunde: eine gemeinsame Erzählung, eine kollektive Vorstellung zur Zusammengehörigkeit, die wieder und wieder erzählt, umgeschrieben, neu interpretiert und wiedererzählt wird.

Helvetisch

Es heisst etwa, in der Schweiz seien selbst Katholiken und Juden protestantisch. Sparsamkeit, Fleiss oder Pünktlichkeit werden wiederkehrend mit dem Protestantismus in Verbindung gebracht. Nach vielen lokalen Reformationen war es schliesslich Jean Calvin, der die mannigfachen Differenzierungen reformatorischer Anliegen in seinem Werk «Institutio Christianae religionis» zu bündeln versuchte. Es heisst ferner über die Schweiz, ihre Alpen seien ein unwiderlegbares Idyll. Unbestreitbar, aber die Alpen reichen von Slowenien bis Frankreich. Im Roman des Genfer Uhrmachersohns Jean-Jacques Rousseau «Emile, ou de l’éducation» ist dann von der gedeihlichen Erziehung der Kinder zu mündigen Bürgern zu lesen, wenn dies in der Natur, fernab von Zivilisation und städtischer Dekadenz erfolgt. Oder erwähnen wir die sprichwörtliche Kompromissfähigkeit der Schweizer. Das Ständemehr, das Referendumsrecht, die beharrliche föderale Struktur oder das Vernehmlassungsverfahren sind Zeugen dieser Eigentümlichkeit. Bereits die Schweizer Chroniken berichteten vom Willen zur Einigkeit – dies mit der Metapher der drei ungleichen Eidgenossen auf dem Rütli. Und ein Beispiel für die Neutralität: Die Grundidee des humanitären Völkerrechts findet sich in Henri Dunants «Un souvenir de Solférino», das die Pflege verwunderter Soldaten dem Grundsatz der Neutralität folgend vorschlägt.

Kollektives Selbstverständnis

Was also unterscheidet den Schweizer von Norwegern, Griechen, Franzosen oder Tschechen? Es sind ihre aus Erzählungen abgeleiteten Ideen und Konstruktionen. Norwegischer Wagemut und Entdeckergeist wird mit der konsequent erhaltenen altgermanischen Rechtsinstitution, dem Jarltum, begründet: Der Krieger entscheidet selbstständig, an welchen Führer er sich binden will – die Eroberungen im Atlantik, die Entdeckungen bis Amerika und sogar der politische Liberalismus werden mit diesem überlieferten Sinn für die Freiheit des Einzelnen in Verbindung gebracht. Die Griechen wiederum verbindet selbstredend das Altertum, etwa die Legenden um Alexander den Grossen und das Schicksal seines frühen Todes, welcher für beinahe zwei Jahrtausende die Bildung eines griechischen Flächenstaates verhindert haben soll. Bedeutende französische Mythen sind die Legenden um den jungen, gegen Cäsar teils siegreichen Gallier Vercingetorix, die Erzählungen um Johanna von Orléans oder die Ereignisse um die Französische Revolution. Kraftvolle Bilder zur «Grandeur de la France» geben die Erstürmung der Bastille ab oder, weniger martialisch, der Ballhausschwur zum Verfassungsstaat – dem ersten Europas, wodurch Frankreich eine Sonderstellung in der Geschichte Europas in Anspruch nimmt. Der Reformator Jan Hus wiederum ist die tschechische Identifikationsfigur in Verbindung mit der Jahrhunderte andauernden Unterdrückung der Tschechen: Jan Hus hat sein eigenes Leben nicht gegen seine Prinzipien und Überzeugungen eintauschen wollen und kam so während des Konstanzer Konzils als Ketzer auf den Scheiterhaufen. Das alles sind Identität stiftende Geschichten. Soziale Mythen, die motivieren, orientieren und Zugehörigkeitsgefühl schaffen. Gemeinschaften sind an ihren Geschichten zu erkennen.

Wie für den Christen in der Regel die Frage von sekundärer Bedeutung ist, ob Jesus Christus tatsächlich an Heiligabend auf die Welt kam, ist für die Gemeinschaft das Dekonstruieren ihrer Narrative ohne Relevanz. Soziale Mythen sind zugleich faktisch und fiktional. Von Belang ist, dass diese Erzählungen ein kollektives Selbstverständnis konstruieren und die Gemeinschaft prägen. Aus diesem Grund ist die Dramaturgie der Handlung stets verständlich, beispielhaft und bejahend: Johanna von Orléans ist bald keine sektiererische Jungfrau mehr, sondern das einfache Bauernmädchen mit aufrichtigen Überzeugungen. Die Wikinger sind keine Tyrannen, sondern freiheitsliebend. Rousseau ist nicht der Asoziale, sondern der Wegbereiter der Französischen Republik. Henri Dunant ist kein unternehmerischer Konkursit, sondern erster Nobelpreisträger. Selbstverständlich behalten wir ansprechende und positive Bilder in Erinnerung, wenn es darum geht, sich im Kollektiv für eine ganze Gemeinschaft einzusetzen.

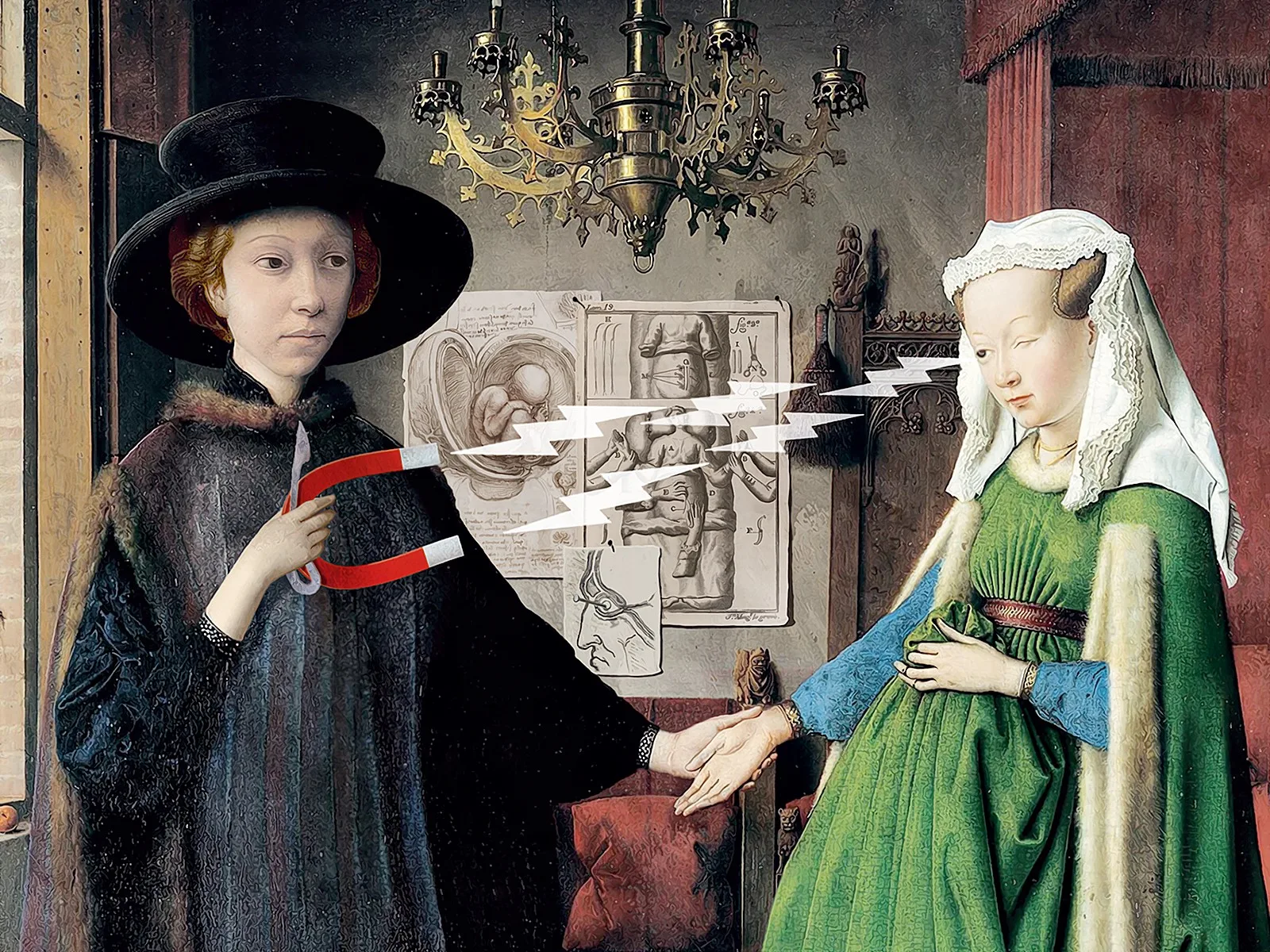

Illustration aus Jean-Jacques Rousseaus 1762 entstandenem Werk «Emile ou de l’éducation», Jean-Michel Moreau dem Jüngeren zugeschrieben. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Der Gallische Anführer Vercingetorix wirft seine Waffen vor Julius Caesar nieder. Historiengemälde von Lionel Royer, 1899. Foto: Musée Crozatier / Wikimedia

Darstellung des Rütli-Schwurs auf einem Schrank aus Teufen AR, um 1782. Foto: Schweizerisches Nationalmuseum

Supranationale Zugehörigkeit

Nationale Identität in dieser Form verstanden ist durchwegs menschenfreundlich. Das Empfinden von Zugehörigkeit wird nicht an Unumstösslichem festgemacht. Es sind nicht Herkunft, Religion oder Ethnie, sondern Erzählungen, die die nationale Zugehörigkeit definieren – Erzählungen, die unabhängig von Herkunftsmerkmalen internalisiert werden können. Auch supranationale Institutionen wie die Europäische Union sollten sich vor nationalen Identitäten, Werten und Symbolen nicht fürchten. Es lohnt sich, in diesem Zusammenhang an Benedict Andersons «Imagined Communities» zu erinnern oder an Gérard Bouchards «Mythes sociaux et imaginaires collectifs». Auch für die Europäische Union wären narrative Repräsentationen hilfreich. Die rein pekuniären Versprechen der Europapolitiker sind hierfür kein Ersatz, das wiederholte Anmahnen von Solidarität noch weniger. Das erkannte das Jacques Delors Institut in Paris und beauftragte den Historiker und Soziologen Gérard Bouchard mit der Studie «Europa auf der Suche nach Europäern». Bouchards Diagnose besagt, neben viel Sinn für die Ökonomie fehle es Europa an einer eigenen kulturellen Dimension. Die Union habe eigene Elemente für das Festigen von Zusammengehörigkeit zu entdecken. Der soziale Mensch braucht in der Gemeinschaft den Kitt und Zement von kollektiver Identität.

Dieser Artikel ist am 30. Juli 2018 im Feuilleton der NZZ erschienen.