Wilhelm Tell, der hohlköpfige Held

Wie ein ehemaliger Söldner im 14. Jahrhundert unnötig das Leben seines Sohnes aufs Spiel setzt und trotzdem zur Ikone wird.

Bereits zweihundert Jahre vor Tell handelt eine norwegische Fabel aus dem 11. Jahrhundert von einem Tyrannen und einem Schützen: Der Jäger Hemingr besteht eine Reihe von Prüfungen, die ihm sein König auferlegt hat. Zuletzt muss er mit einem Pfeil eine Nuss vom Kopf seines Sohnes schiessen. Er trifft und lässt damit notabene jeden Apfelschützen weit hinter sich. Darauf rächt er sich am Despoten und tötet ihn.

Im 12. Jahrhundert nimmt der dänische Historiker Saxo Grammaticus (~1150 – ~1220) das Schema im Kontext Dänemarks wieder auf: Die Geschichte spielt im 10.Jahrhundert, der Machthaber heisst Harald I., genannt Harald Blauzahn, der Held heisst Toko und das Ziel ist ein Apfel. Hier ist anzumerken, dass Saxo Grammaticus als seriöser Gelehrter nie behauptet hat, die Geschichte sei wahr.

Der Schweizer Avatar der Erzählung erscheint seinerseits erstmals um 1470 im «Weissen Buch von Sarnen», einer Pergamentsammlung über die Bündnisse und Grosstaten der Waldstätte, wobei diese Grosstaten von zweifelhafter Authentizität sind und in die Kategorie der Gründungsmythen gehören. Die Affäre Wilhelm Tell wird auch im Tellenlied (1477) erzählt und in unterschiedlichen Versionen in einigen Chroniken festgehalten. Der bekannte Glarner Aegidius Tschudi (1505–1572) hat die ganze Geschichte in ihrer heutigen Form zusammengestellt.

War es eine Geste der patriotischen Revolte, dass Tell sich so verwegen geweigert hat, vor dem habsburgischen Symbol in die Knie zu gehen? Ganz und gar nicht: Demütig bringt er Gessler gegenüber vor, er sei zerstreut und etwas einfältig, er habe nicht gewusst, wie wichtig der Gruss des Huts sei und er habe es nicht absichtlich gemacht. Da haben wir aber schon Helden mit mehr Schneid kennengelernt.

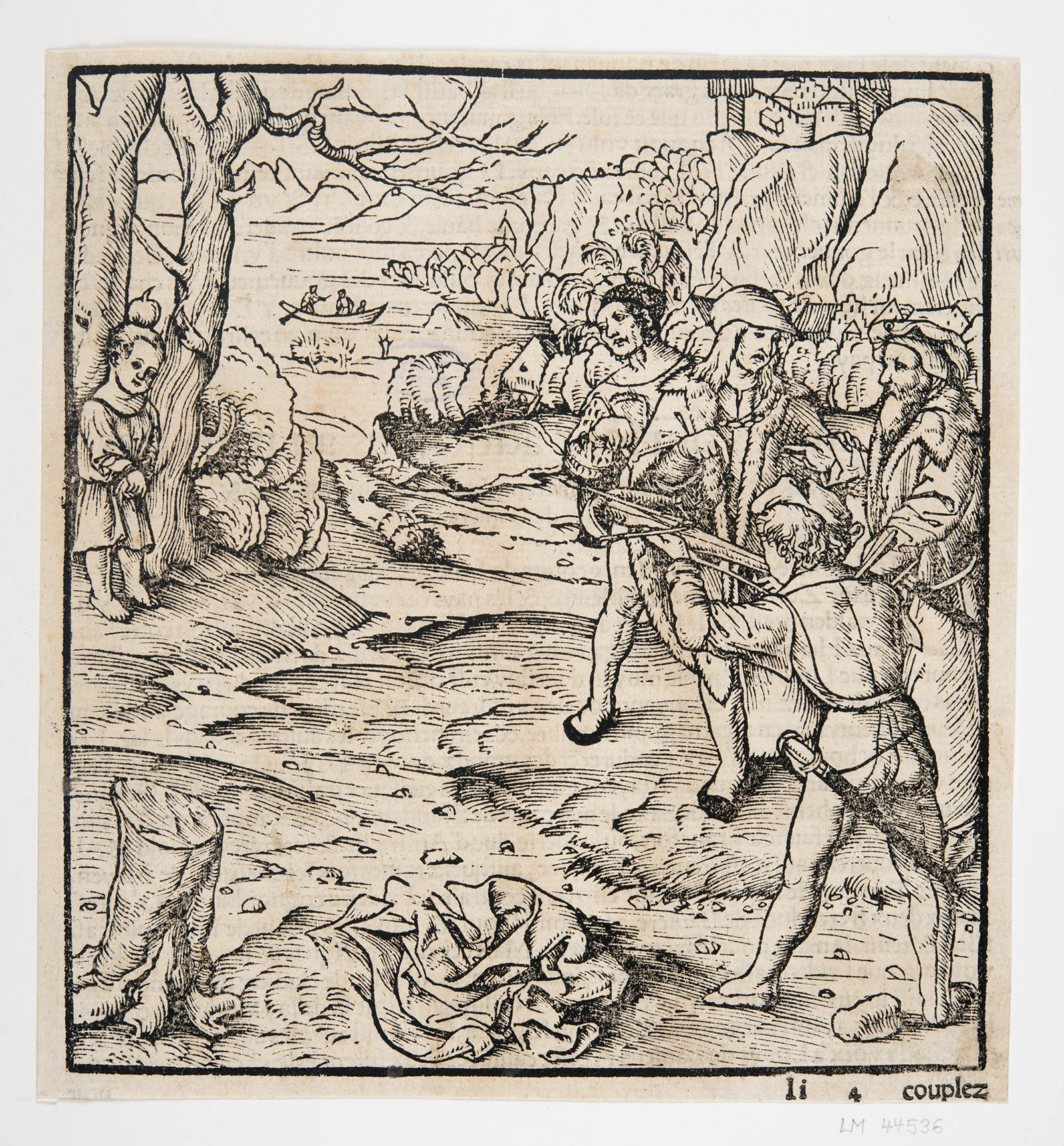

Daraufhin erlegt der Landvogt Tell die Prüfung auf, mit der Armbrust auf einen Apfel auf dem Kopf von Tells Sohn Walter zu schiessen. Sollte er scheitern, wird er hingerichtet. Und auch da zeigt der tapfere Urner keine Spur von Stolz: Er bittet flehentlich darum, man möge ihm die Strafe ersparen. Davon will Gessler aber nichts hören.

Der Schütze lädt also seine Armbrust, stellt sich auf, zielt und durchschiesst den Apfel. Aber zuvor hat er einen zweiten Pfeil unter seinem Gewand versteckt. Als der Landvogt ihn nach dem Grund fragt, will er sich zuerst beschämt herausreden: «Einfach so, ist eine Gewohnheit von mir, passiert automatisch...» Gessler glaubt ihm kein Wort und bringt ihn dazu, die Wahrheit zu sagen, indem er ihm verspricht, sein Leben zu verschonen. Darauf gesteht der Urner, dass der zweite Pfeil für den Landvogt bestimmt gewesen wäre, falls er mit dem ersten seinen Sohn getroffen hätte. Sofort wird er festgenommen und in Ketten gelegt. Gessler lässt Tell wie versprochen am Leben, doch befiehlt, ihn nach Flüelen und auf ein Boot nach Brunnen zu bringen. Das Ziel: das Schwyzer Schloss Küssnacht, Wohnsitz des Landvogts. Dort soll Tell auf ewig weggesperrt werden. Doch dann braut sich über dem See ein Gewitter zusammen. Die Soldaten des Landvogts fürchten einen Schiffbruch. Sie lassen Tell, der navigieren kann, frei. Er steuert das Boot ans Ufer, springt an Land, stösst das Boot zurück aufs Wasser und überlässt die Besatzung ihrem Schicksal. Dann versteckt sich unser tapferer Held in der Hohlen Gasse zwischen Immensee und Küssnacht, die Gessler nehmen muss, um nach Hause zu gelangen. Der Plan geht auf: Kurz darauf tötet der Urner Schütze den Landvogt.

Der Mann mit der Armbrust ist auch in der Künstlerwelt erfolgreich. 1804 veröffentlicht Friedrich Schiller das Stück «Wilhelm Tell» und inspiriert so Rossini zur gleichnamigen Oper, die 1829 in Paris uraufgeführt wird. Roman, Theater, Malerei, Bildhauerei, Musik, Kino, Comicband, TV-Serien – der Held verbreitet sich vielseitig, in allen Stilrichtungen und in allen Breitengraden.

In seinem Heimatland ist Wilhelm Tell ein Wahrzeichen der Eidgenossenschaft. Im Bundeshaus überragt eine Tellstatue den Nationalrat. Sein Konterfei schmückt Briefmarken. Obwohl der stolze Bartträger im mittelalterlichen Hemd auf dem Fünf-Franken-Stück in Wahrheit ein einfacher Hirte ist, halten ihn die meisten für Wilhelm Tell. Als Personifizierung der Schweiz wird der Urner Schütze zum männlichen Pendant der Helvetia. Und seine mit einem Gütesiegel versehene Armbrust verkündet «Schweizer Qualität».

Die fragliche historische Existenz des Helden tut seiner Beliebtheit, die sich vor allem in der Folklore äussert, keinen Abbruch: In der politischen Folklore verwenden einige Wilhelm Tell als Argument für Waffen zu Hause oder das Misstrauen dem Ausland gegenüber. In der militärischen Folklore werden über ihn Reden unter den Flaggen von mehr oder weniger inspirierten Militärs gehalten. In der touristischen Folklore gibt es Aufführungen und Rundreisen zu den vermeintlichen Orten des angeblichen Geschehens, die von bestimmten Ortsnamen und Kapellen geprägt sind. In der zivilen Folklore erscheint er in vielen Gemeindeansprachen zum 1. August. In der vielgestaltlichen, populären Folklore wird der Name Wilhelm Tell zahlreichen Lokalen, Schützengesellschaften, Jahrmärkten und anderen traditionellen Aspekten der schweizerischen Ethnografie verliehen.

Ebenso drückt sein Flehen gegenüber dem Landvogt, er möge von der Apfelprüfung absehen, weder unbändigen Mut noch erhabenen Widerstand aus. Schliesslich ist auch der letzte Angriff und Mord des Tyrannen aus dem Hinterhalt eher heimtückisch als ritterlich.

Aber am meisten Erstaunen ruft die alberne Idee des Schützen hervor, zuerst den Schuss auf den Apfel auf dem Kopf des Sohns zu wagen und erst im Falle eines Scheiterns den Landvogt mit dem zweiten Pfeil zu töten. Ganz offensichtlich ist das unnötig gefährlich. Jeder Mensch mit Verstand (und väterlicher Liebe) hätte von Anfang an den ersten Schuss auf den Landvogt gerichtet.

Noch viel jämmerlicher: Tell ist derart unbeholfen, dass er seine Idee nicht umzusetzen vermag. Nicht nur, dass er es nicht schafft, den zweiten Pfeil unbemerkt zu verstecken, sondern er verrät auch noch seine geheimen Absichten! Letzten Endes schafft er es – dank einer von der Vorsehung gesandten Wetterlage – doch noch, den Landvogt zu töten. Schlauer wäre es gewesen, er hätte das gleich zu Beginn getan.

Auf moralischer Ebene und auch insgesamt ist es schockierend, dass er die Herausforderung des Landvogts überhaupt annimmt: Welcher Vater würde das Leben seines Kindes auf diese Art und in aller Öffentlichkeit gefährden? Zwangsläufig müsste der kleine Walter, falls er ein bisschen gescheiter war als sein Erzeuger, danach psychisch geschädigt sein.

Laut der allgemein akzeptierten Geschichte lässt sich zugespitzt zusammenfassen, dass Wilhelm Tell den Tod seines Kindes in Kauf nimmt, sei es aufgrund von Feigheit, Dummheit, Leichtsinn, Eitelkeit oder, noch schlimmer, aufgrund einer Vorliebe für sportliche Ertüchtigung ist. Ein Hohlkopf, der nur eines kann: gut mit der Armbrust zielen. Man würde sich jemand weniger Beschämendes als Vorbild für die Freiheit und als Wahrzeichen der Schweiz wünschen.

Zum Glück können wir das Ganze abmildern, indem wir daran erinnern, dass es ja nur eine Legende ist, von irgendwo anders, aus dem Ausland.

Serie: 50 Schweizer Persönlichkeiten

Die Geschichte einer Region oder eines Landes ist die Geschichte der Menschen, die dort leben oder lebten. Diese Serie stellt 50 Persönlichkeiten vor, die den Lauf der Schweizer Geschichte geprägt haben. Einige sind besser bekannt, einige beinahe vergessen. Die Erzählungen stammen aus dem Buch «Quel est le salaud qui m’a poussé? Cent figures de l’histoire Suisse», herausgegeben 2016 von Frédéric Rossi und Christophe Vuilleumier im Verlag inFolio.