Bubikopf oder Trachtenhut?

Bubiköpfe, enge Röcke, flache Schuhe – die neue Mode in den 1920er-Jahren findet Anklang, doch auch erklärte Feinde. Diese lancieren, als Rückbesinnung, das etwas vergessene Trachtenwesen neu.

Anlass für diesen folkloristischen Grossaufmarsch bildete die Gründung der «Schweizer Trachten- und Volkslieder-Vereinigung» am 6. Juni 1926 in Luzern. Die neue Vereinigung wollte die Trachten erhalten und die Schweizerinnen dazu ermuntern, sich für die Tracht, das sogenannte «Kleid der Heimat», stark zu machen. Die Vertretung des Basellands regte an, dass sich die neue Vereinigung «gegen Modetorheiten à la Bubikopf» und gegen «jede künstlerische Überfremdung, besonders auch auf dem Gebiete von Musik und Gesang» stelle; speziell zu bekämpfen seien «Foxtrott, Schimmy, Tempo, Operettenschundlieder etc.» – die Frauen hiessen den Antrag mit tosendem Beifall gut.

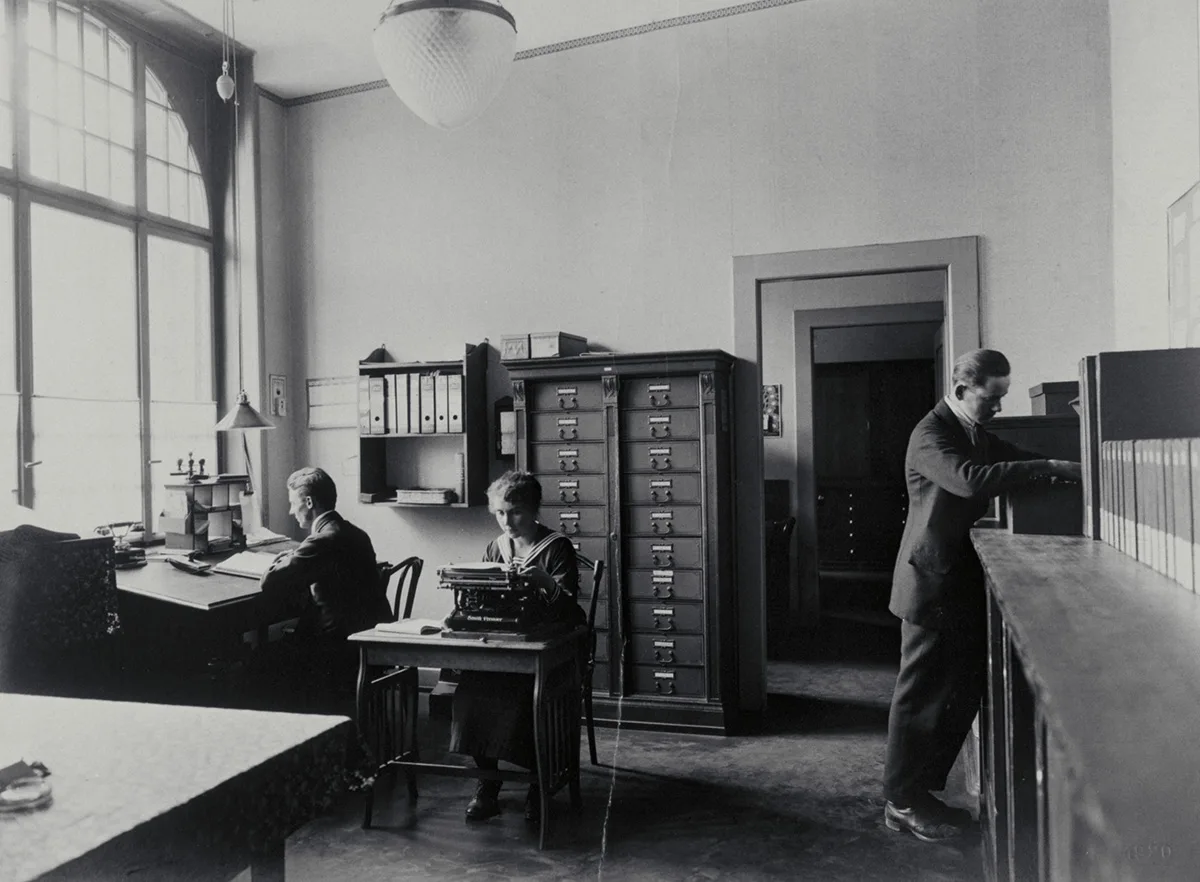

Neue Rolle, neue Mode

Das neue Rollenbild der Frau in Wirtschaft, Politik und Familie wurde nirgends so schnell und konsequent aufgenommen wie in der Mode: Die Modehäuser und Schneider brachten der neuen Zeit entsprechend neue Schnitte, Formen und Kleidungsstücke. Die Frauen zeigten nun ihre Beine, mit denen sie fest im Leben standen. Sie hatten kräftige Arme, mit denen sie ihr eigenes Auto lenken konnten. Sie hatten kluge Köpfe mit Kurzhaarfrisuren, weil sie es so wollten.

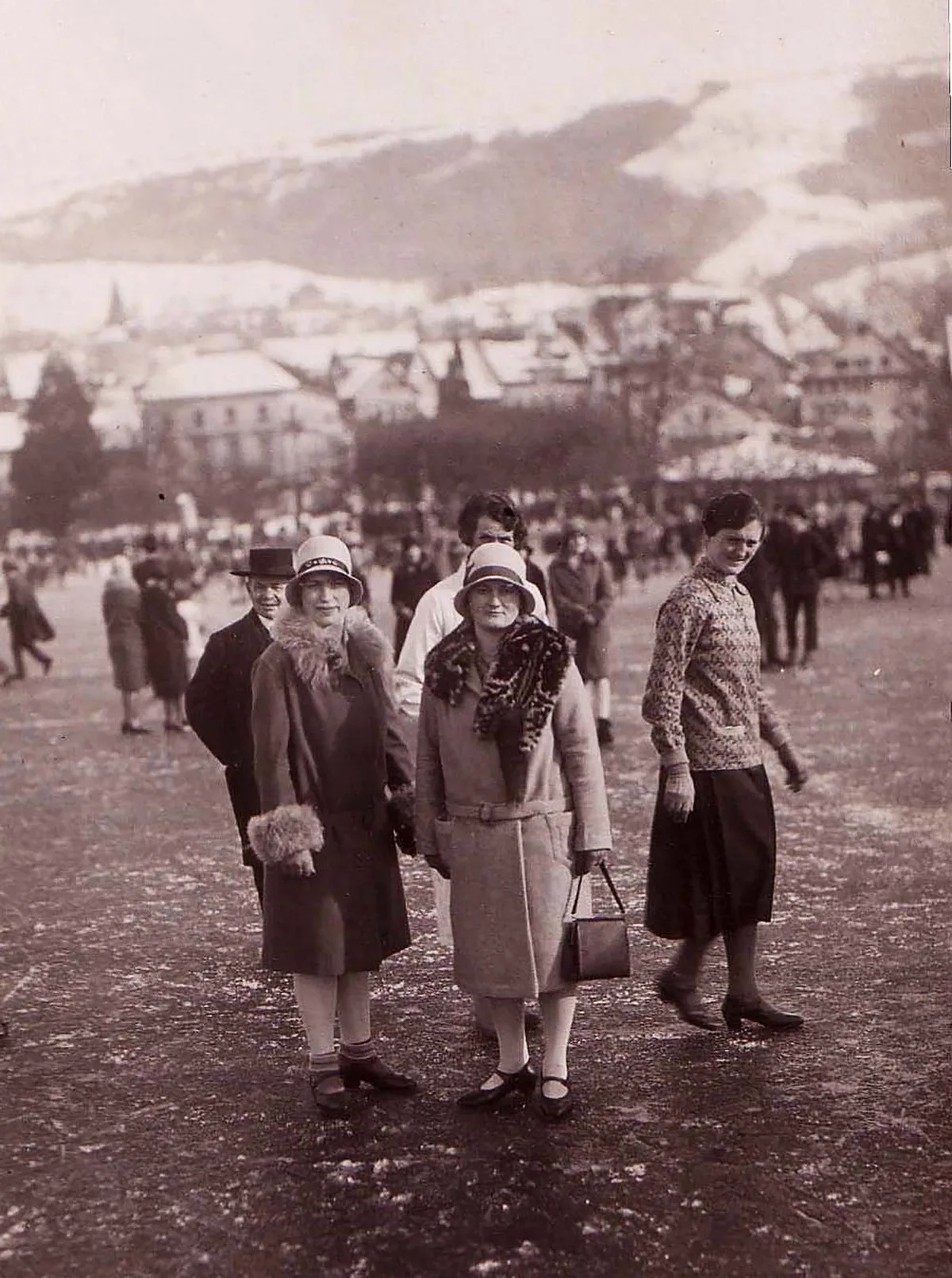

Kurze Haare und Lippenstift

Etwas vom Goldglanz dessen, was in den Modemetropolen wie Paris oder Mailand über den Laufsteg wirbelte, gelangte in die weite Welt und damit auch in die Schweiz. Die «neuen Frauen» traten auf mit kurzen Haaren, kleinem Busen, schmalen Hüften und langen Beinen, zuweilen in Hosen, flachen Schuhen, mit Zigaretten und am Steuer eines Wagens. Als dann noch Make-up, Lippenstift und Nagellack den Sprung über den Atlantik schafften, gerieten die konservative Seele in der Schweiz endgültig in Wallung. «Müüli- und Nägelisüüch» wurde das neu aufkommende Schminken abschätzig genannt.

Scharfe Kritik und Anti-Mode

Im scharfen Gegensatz zu den neuen Modeformen stand die Bewegung der Trachten. Diese galten als Quell des Ursprünglichen, als Inbegriff des Heimatlichen, als eine Art Anti-Mode zu den vorherrschenden Trends. Allerdings waren die Trachten gar nicht so alt, wie sie den Anschein machten. Denn gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Trachten in der Schweiz grösstenteils in Vergessenheit geraten!

Der Erste Weltkrieg war gewissermassen die Einleitung des Comebacks. Waadtländer Frauen schlossen sich 1916 in Sauvabelin zusammen, um dem äusseren Druck im Krieg mit der Pflege der Schweizer Eigenart mittels Trachten zu begegnen. Dabei geschah etwas Wichtiges: Zum ersten Mal wurden Richtlinien für die Trachtenschneiderei und Vorschriften für das korrekte Tragen der Trachten erlassen.

Trachten auch in der Stadt beliebt

1926 folgte dann wie erwähnt die Gründung der Schweizer Trachten- und Volkslieder-Vereinigung – bezeichnenderweise fand diese nicht auf dem Land statt, sondern mitten in einer Stadt, nämlich in Luzern. Fortan mischte sich das Neue mit dem Alten; das eine verdrängte das andere nicht, stattdessen standen in der Schweiz das Gestern und das Heute nebeneinander. Trotz Bubiköpfen gründeten sich Ende der 1920er-Jahre in der Schweiz viele neue Trachtengruppen. Neben der Mode hatte sich die Anti-Mode etabliert: Das «Kleid der Heimat» hatte sich neu erfunden.