Menschenrechte ja, aber…

Die Schweiz will 1969 der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten. Allerdings, ohne die politische Gleichberechtigung von Mann und Frau zu garantieren. Den Schweizerinnen platzt endgültig der Kragen.

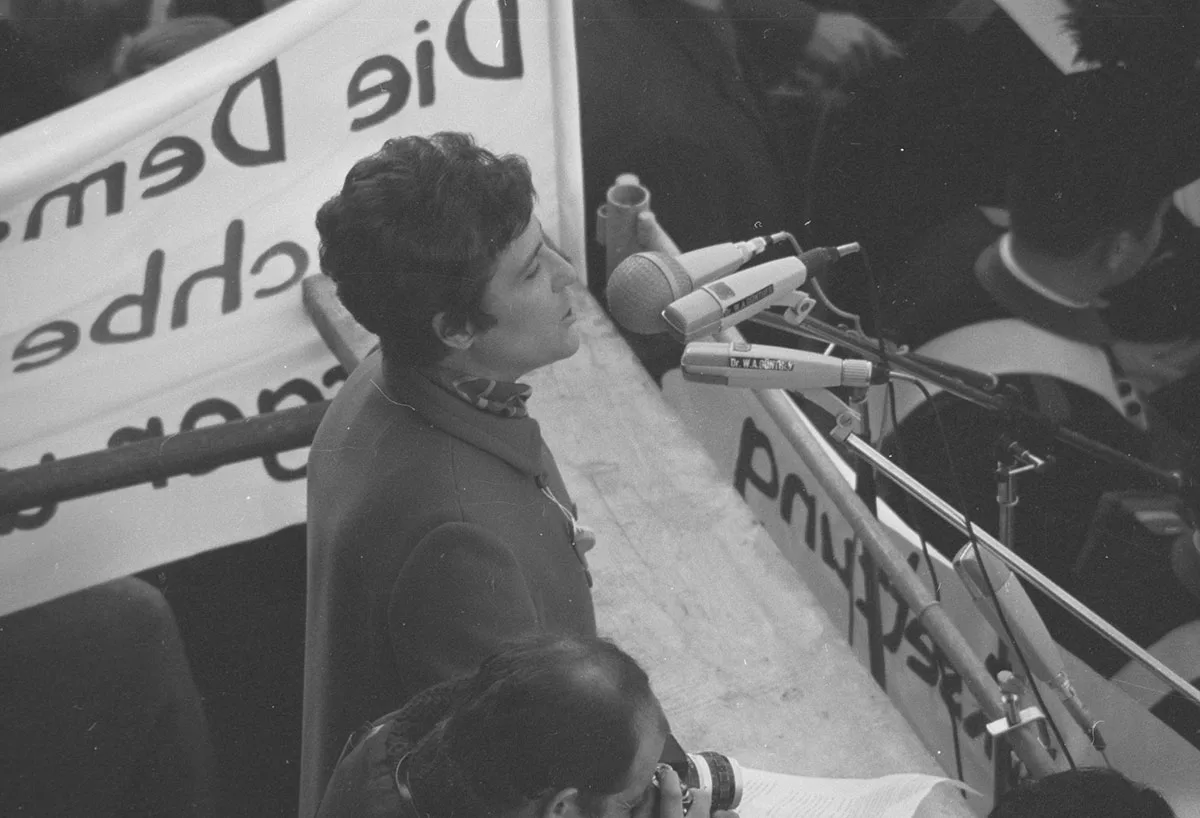

Der «Marsch nach Bern» bildet den Höhepunkt eines turbulenten Jahres im Kampf für die Demokratie. Dass Frauen ihrem Ärger lautstark Luft machen, sorgt für Aufsehen. Noch mehr überrascht der Anlass der Empörung: Die Wut der Demonstrantinnen richtet sich gegen den geplanten Beitritt der Schweiz zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Doch weshalb ausgerechnet gegen die Menschenrechte?

Menschenrechte als Rosinenpickerei

Mit dieser Ankündigung vollzieht der Bundesrat eine Kehrtwende. Bis vor kurzem hat die Regierung nämlich behauptet, die politische Rechtlosigkeit der Frauen lasse diesen Schritt nicht zu. Das Defizit sei zu schwerwiegend. Das war ganz im Sinn der Feministinnen. Ohne politische Rechte gäbe es keine Freiheit, schreibt Gertrud Heinzelmann schon 1960. Ergo lebten die Schweizerinnen in einem «Untertanenverhältnis», einem System, das auf «Vorrechten der Geburt» beruht.

Da platzt den Frauen der Kragen. Ein Beitritt mit Vorbehalten käme einer Pervertierung der Menschenrechtsidee gleich. Falls «die Menschenrechtskonvention den schweizerischen Männerbund samt Vorbehalten aufnehmen sollte, dann wird die lange Bank, auf der unsere Anliegen schon so lange ruhen, noch viel länger», frotzelt Bethli im Nebelspalter.

Über Brasilien in die Schweiz: Licht am Ende des Tunnels

Diese Begegnung öffnet Gertrud Heinzelmann die Augen. Das Völkerrecht verspricht eine alternative Route zu den vielfach erprobten, doch stets gescheiterten Methoden im Kampf für das Frauenstimmrecht in der Schweiz: Volksabstimmung und Neuinterpretation der Verfassung. Durch die Mitgliedschaft in internationalen Organisationen wie der UNESCO, so Heinzelmann, hat sich die Schweiz zur Gleichbehandlung der Geschlechter bekannt. Die Menschenrechte verlangten «im Hinblick auf die Würde der Frauen, denen die demokratischen Rechte um ihrer selbst willen zustehen», die Einführung des Frauenstimmrechts, und zwar ohne «Männerabstimmung».

Heinzelmann kann die Kolleginnen im Stimmrechtsverband für ihre neue Strategie gewinnen. Fortan bezeichnen sie die politische Rechtlosigkeit der Frauen in Eingaben und Resolutionen regelmässig als «schwerwiegende Verletzung» der Menschenrechte. Damit appellieren sie an fundamentale Werte und höherrangige Prinzipien. Zugleich bereiten sie den Boden für die geschlossene Ablehnung eines Beitritts zur Europäischen Menschenrechtskonvention mit Vorbehalten. Über Parteigrenzen und weltanschauliche Differenzen hinweg einigen sich die Schweizer Frauenorganisationen 1969 auf die gemeinsame Formel: keine Menschenrechte ohne Frauenstimmrecht.

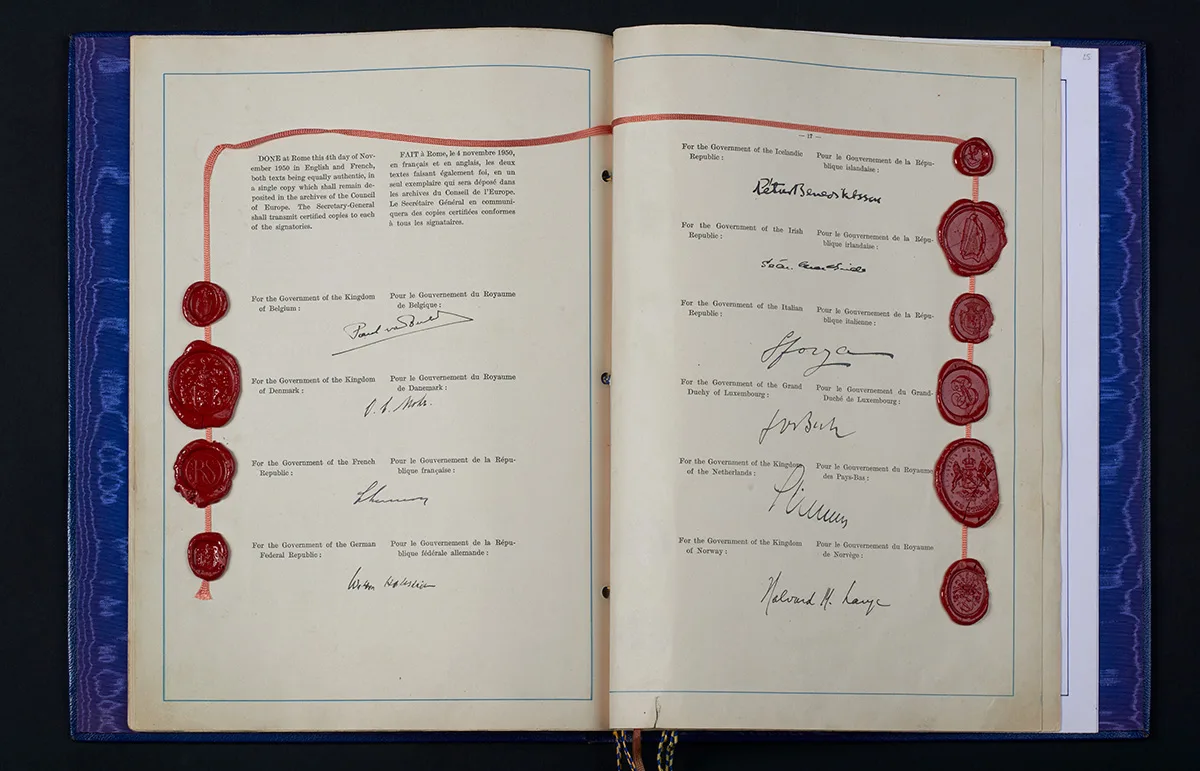

Ständerat versenkt Beitrittspläne

Sein Kalkül geht nicht auf. Im Herbst 1969 versenkt der Ständerat die Beitrittspläne. Wohl kaum aus Solidarität mit den Frauen. Eher kommt dem einen oder anderen Parlamentarier die Opposition der Frauen gelegen, um andere Motive zu kaschieren. Doch dann geht alles ganz rasch. Ende 1969 präsentiert der Bundesrat eine Vorlage zum Frauenstimmrecht. Am 7. Februar 1971 genehmigen die Schweizer Männer die politische Gleichberechtigung auf Bundesebene. 1974 kann die Schweiz der Europäischen Menschenrechtskonvention beitreten, wobei weitere Vorbehalte erst in den folgenden Jahren bereinigt werden.