Schmuggel im Dreiländereck

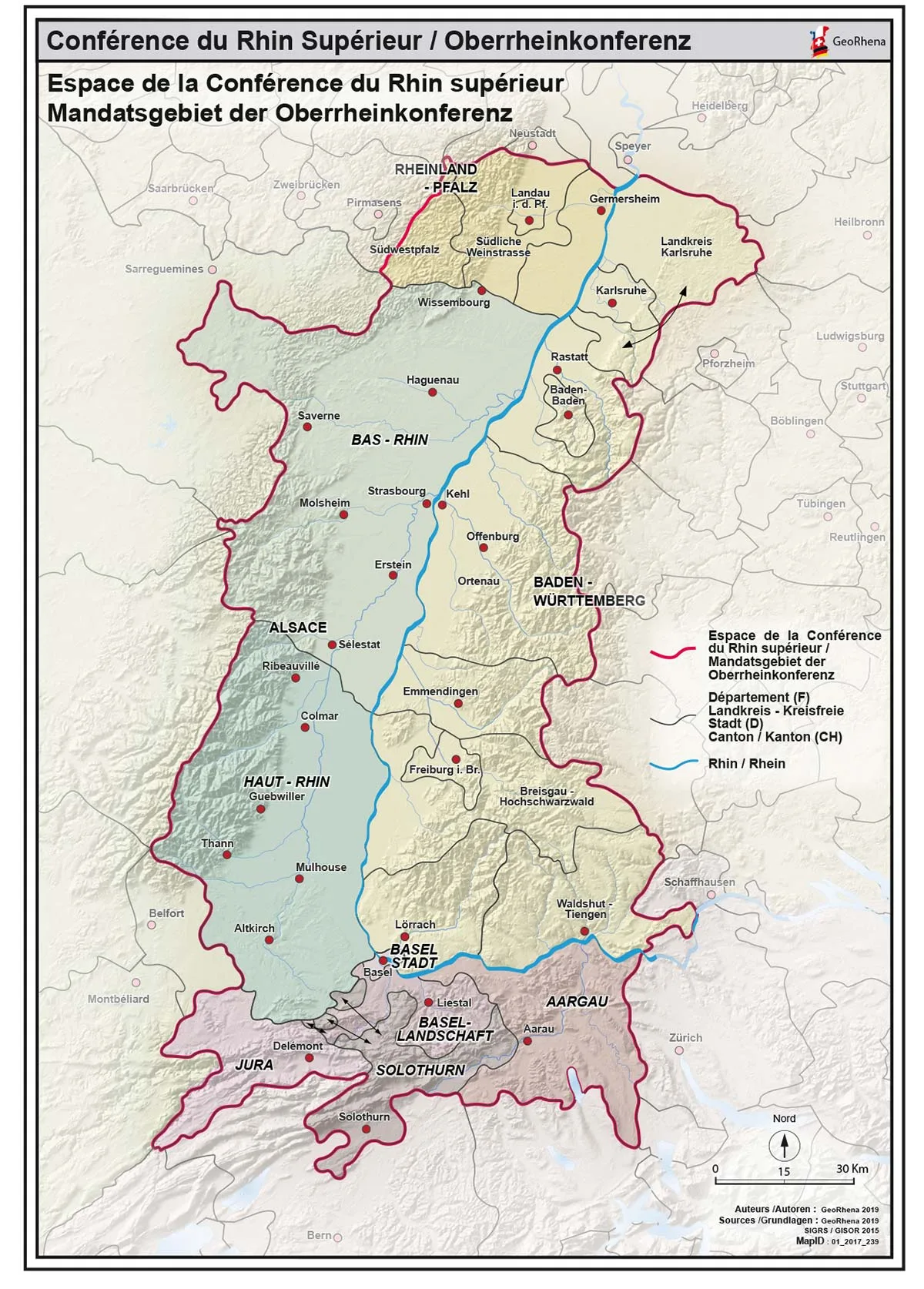

Gerade in Notzeiten spielte der Schmuggel für die Menschen eine wichtige Rolle, so auch im Dreiländereck zwischen der Schweiz, Deutschland und Frankreich. Die unübersichtlichen Grenzverläufe machten den Schmuggel hier zusätzlich attraktiv.

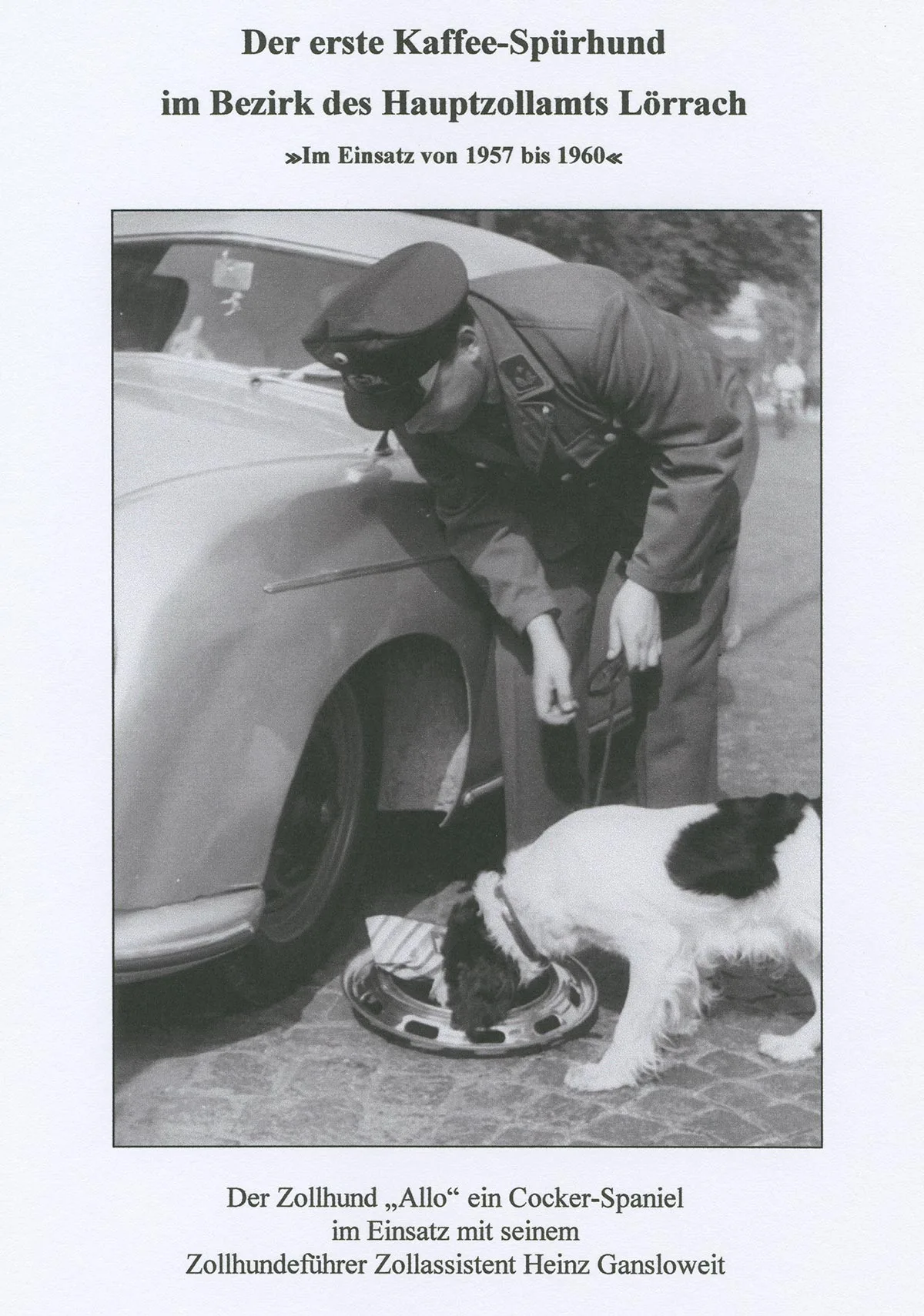

Der Blick über die Grenze war nicht nur verlockend, sondern auch lebensnotwendig. Jedoch wurde der Einkauf in der Schweiz durch niedrig angesetzte Freimengen erschwert. So durften 1920 im kleinen Grenzverkehr zwischen der Nordwestschweiz und Südbaden alle 15 Tage pro Haushalt nur ein halbes Kilo Kaffee und ein halbes Kilo Fleischkonserven mitgenommen werden. Hinzu kam, dass strenge Personenkontrollen den Grenzübertritt erschwerten. Waren die Grenzen noch bis 1914 offen, wurden sie im ersten Weltkrieg geschlossen und Grenzkontrollen eingeführt. Auch nach 1918 wurden die Grenzen streng bewacht und der Übertritt war reglementiert. Zu einer Öffnung kam es nur zögerlich.

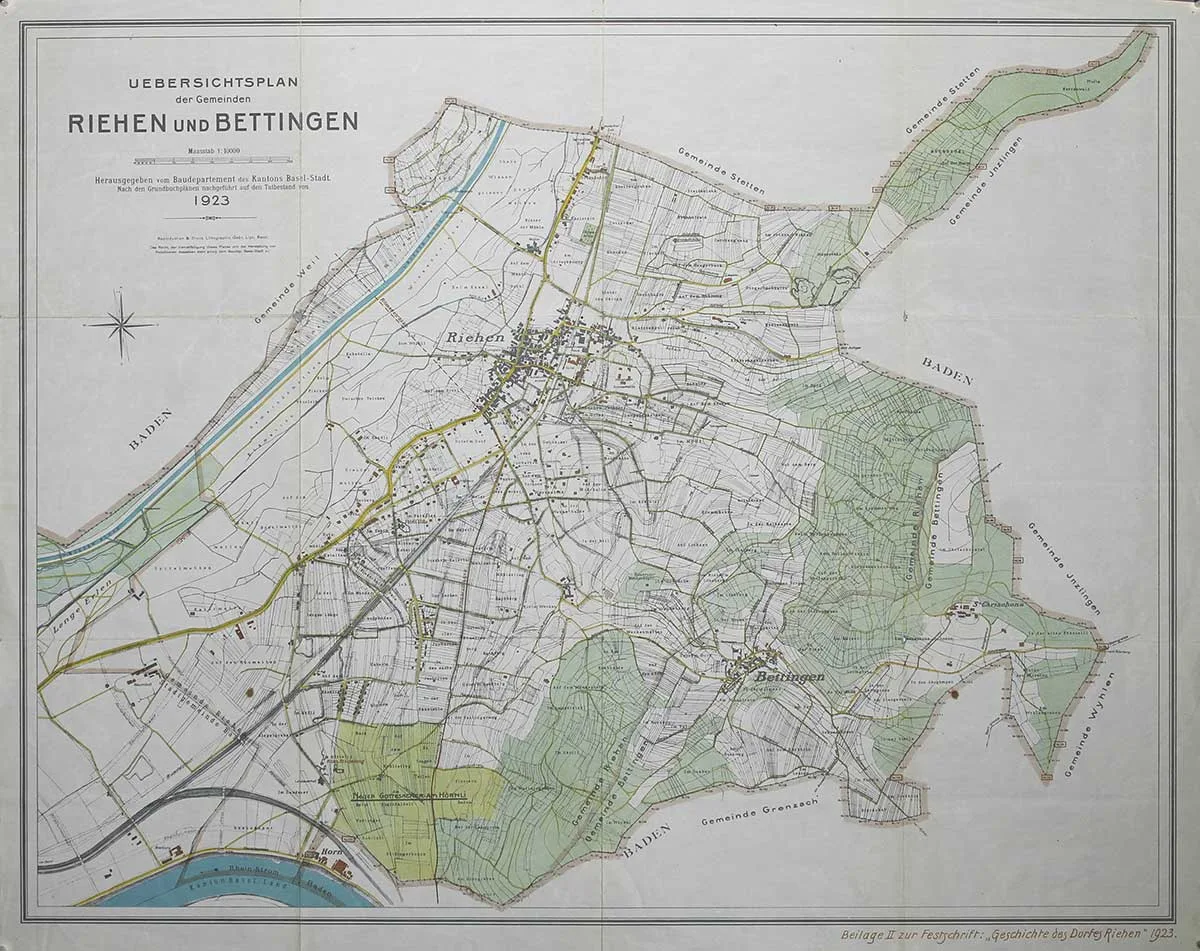

Die grüne Grenze hatte daher eine grosse Bedeutung, um Kaffee, Schokolade und Tabak aus der Schweiz ins Nachbarland zu bringen. Die sogenannte «Eiserne Hand», ein zwei Kilometer langes und rund 200 Meter breites Waldstück, ist eidgenössischer Boden, der wie ein Finger in deutsches Territorium hineinragt. Er gehört zur Gemeinde Riehen, die im Nordosten des Kantons Basel-Stadt liegt. Die «Eiserne Hand» war zu allen Zeiten ein Schlupfloch für Flüchtlinge und Kleinschmuggler. Aber auch professionelle Schmuggler nutzten diesen Weg und brachten die begehrten Waren Kaffee, Tabak oder Schokolade in grossen Mengen nach Südbaden.

Auch während und nach dem Zweiten Weltkrieg florierte der Schmuggel an der deutsch-schweizerischen Grenze – trotz Sperren und scharfer Kontrollen. Hier muss die «Eiserne Hand» nochmals erwähnt werden. Mit Kriegsbeginn wurde die Grenze zur Schweiz geschlossen und eine Einreise war nur noch mit Visum möglich. 1942 liessen die deutschen Behörden die Grenze mit einem Stacheldrahtverhau abriegeln. Als sie im Sommer 1942 500 junge Männer des Reicharbeitsdienstes anwiesen, einen Stacheldrahtzaun zwischen Deutschland und der Schweiz zu ziehen, wollte man sich die knapp vier Kilometer Grenzzaun um das Waldstück die «Eiserne Hand» sparen und fragten bei den Schweizern an, ob sie nicht den Streifen abriegeln wollten. Sie sollten auf eigenem Gelände einen 150 Meter langen Zaun errichten. Bern lehnte dies jedoch aus territorialrechtlichen Erwägungen ab. So blieb hier trotz der Grenzabriegelung auch im Zweiten Weltkrieg ein Schlupfloch.

Schmugglerschuh mit ausgehöhlter Sohle und ein Buch zum Schmuggeln. Beide Objekte wurden Anfang des 19. Jahrhunderts von einem Zöllner gesammelt, der an der französischen Grenze in Allschwil seinen Dienst geleistet hat.

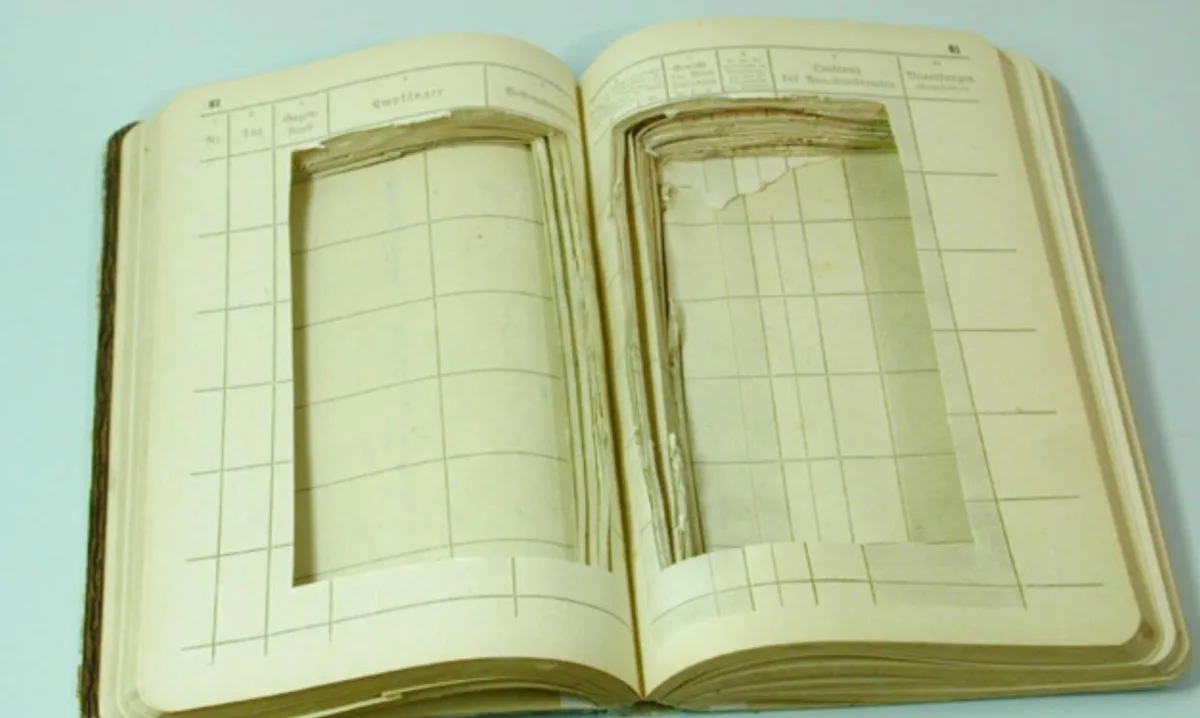

Der alltägliche Warenschmuggel wurde vor allem in den ersten Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg schwer bestraft. Auch in dieser Zeit waren die Freimengen so gering, dass sie die Menschen zum Schmuggeln verleiteten. Aufgespürten Kleinschmugglern stellte man frei, ob sie die Anzeige im sogenannten «Unterwerfungsverfahren» oder in einem ordentlichen Gerichtsverfahren klären wollten. Bei Ersterem musste der Reisende seine Straftat zugeben und gleichzeitig die ausgesprochene Strafe anerkennen. Nach dieser sogenannten «Unterwerfungsverhandlung» musste der «Täter» dies schriftlich bestätigen. Die Folge war, dass die «Tat» ins Strafregister aufgenommen wurde. Es kam vor, dass jemand wegen eines geschmuggelten Päckchens Zigaretten als vorbestraft galt.

Im Ausland gedruckte Flugblätter wurden in Abfallkörben der Tramwagen zwischen Riehen und Lörrach oder in Fahrradschläuchen nach Deutschland gebracht und von der Grenze aus im Landesinnere verteilt.

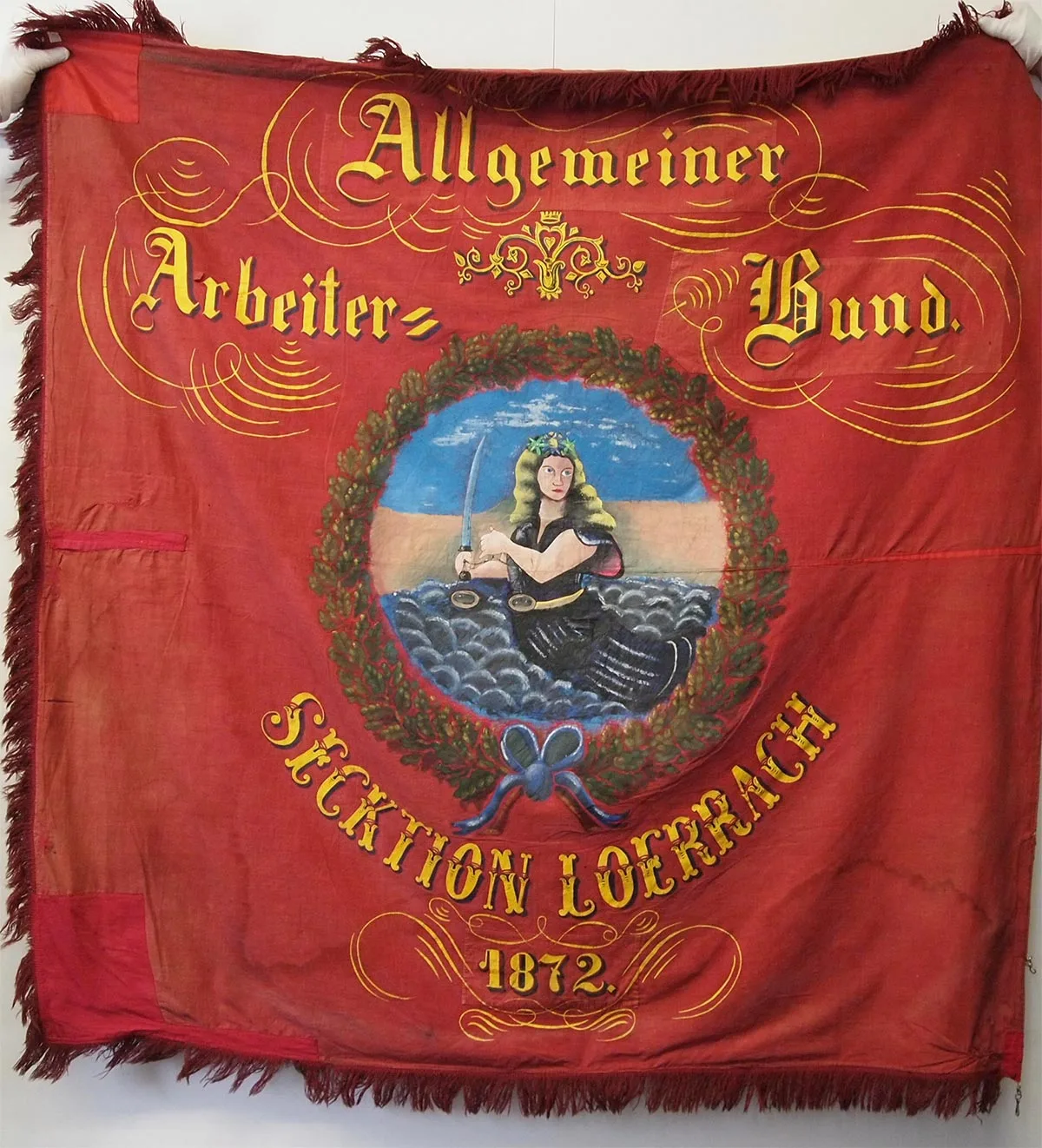

SPD-Fahne in Sicherheit gebracht

Dreiländermuseum Lörrach

Das Dreiländermuseum Lörrach zeigt regelmässig Ausstellungen zu Dreiländerthemen. Dem Thema Grenzentwicklung und Schmuggel im Dreiland widmete es eine Sonderausstellung, die von einer Publikation begleitet wurde.