Fragile Liebe

Die Liebe war schon immer ein zerbrechliches Gut. Insbesondere im 18. und 19. Jahrhundert. Wie es uns schwülstige Liebesbekundungen und Treueschwüre auf Trinkgläsern und Flaschen offenbaren.

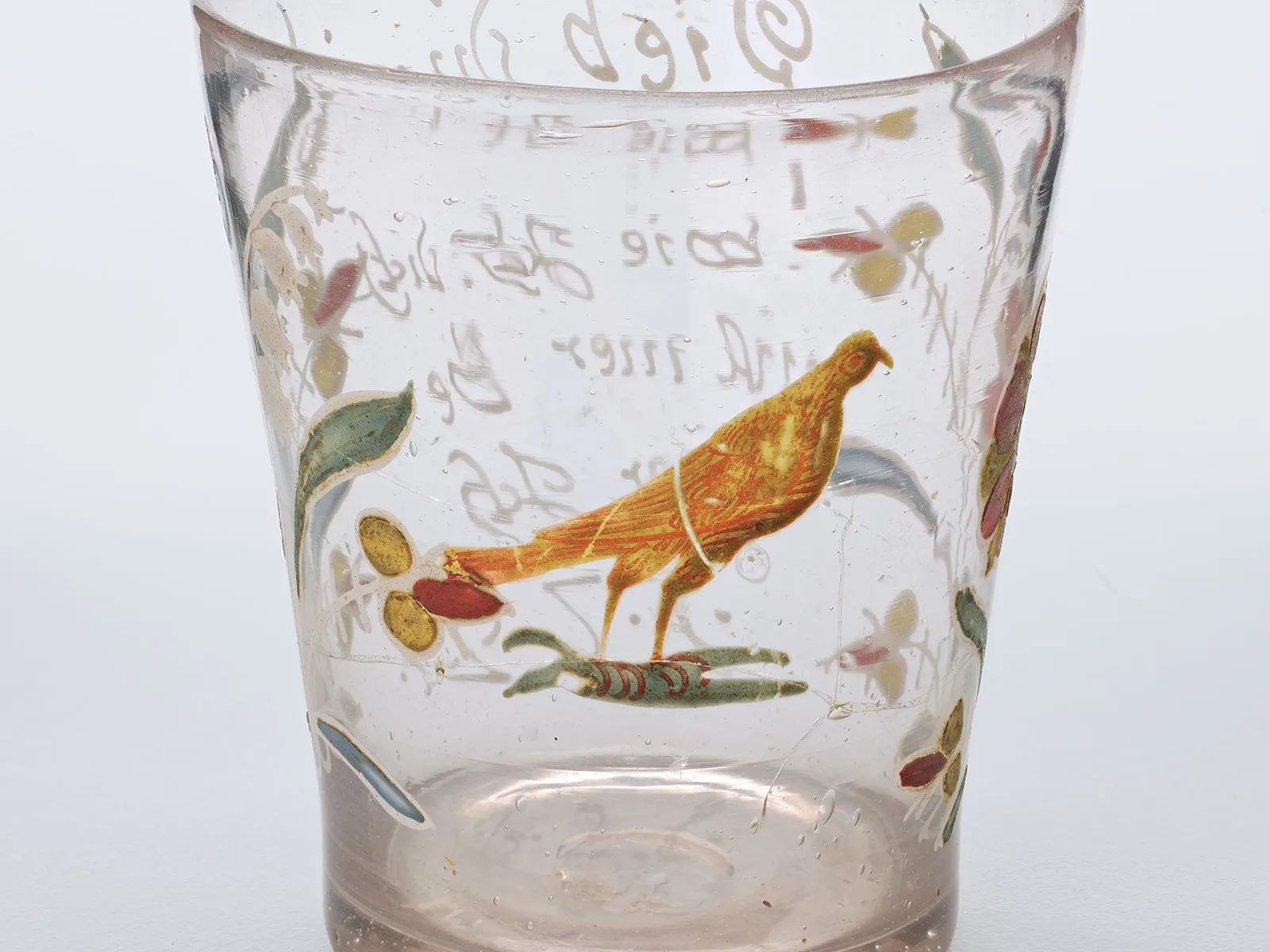

Seiner erfüllten, aber auch unerfüllten Liebe und Sehnsucht auf Glas Ausdruck zu verleihen, gehörte in den ländlichen Gebieten und Bergregionen der Schweiz zu einer weit verbreiteten Sitte. Die Träger dieser Botschaften sind als «Flühli-Gläser» bekannt. Die Glashütten im luzernischen Entlebuch fertigten in grosser Anzahl solche mit bunten Emailfarben bemalte und beschriftete Glaswaren. Dabei handelt es sich um farblose, blau oder violett eingefärbte Trinkbecher und verschiedenförmige Flaschen, mehrheitlich vierkantig oder beutelförmig mit einem Schraubverschluss aus Zinn.

Als Liebesgaben und Hochzeitsgeschenke verwendet, tragen sie Liebessymbole wie Turteltauben und Herzen oder Maiglöckchen und Liebesknoten. Es finden sich auch steigende Bären, Hirsche, Löwen oder Hasen und Füchse. Zuweilen prosten sich in ländliche Trachten gekleidete Frauen und Männer zu und halten einander ein Herz entgegen. Das Entlebuch war jedoch nicht der einzige Produktionsort. Weitere Glashütten im Jura oder bernischen Emmental stellten solche emailbemalten Gläser für ihre vorwiegend regionale Kundschaft her.

Kobaltblaue Flasche mit bunter Emailbemalung. Zwei Tauben auf einem Herz, Maiglöckchen, «lieb du mich allein oder lass gar sein 1723», Flühli.

Heimliches Treffen bei Vollmond

Das romantische Treffen ist in ein gehobenes, bäuerliches Ambiente versetzt. Übrigens lässt sich die Bezeichnung «kilten» auf das germanische «kwelda» zurückführen und bedeutet die Zeit des Sonnenuntergangs, der Abendstunden. Zu dieser bereits im 16. Jahrhundert in der Schweiz belegten und ab dem 18. Jahrhundert verbreiteten nächtlichen Liebelei des Kiltgangs passen die auf den Gläsern aufgemalten Liebesschwüre «lieb du mich allein oder lass gar sein». Das Zutrinken am Fenster ist ein wichtiger Moment im Bild und unterstreicht einen wesentlichen Teil des Kiltgangs. Mit lieblichen Schmeicheleien, den Kiltsprüchen, Verlobungsversprechen und süssem Wein oder Schnaps erhofften sich die Jünglinge Zutritt zur Kammer ihrer Begehrten.

Der Maler Franz Niklaus König beschreibt das nächtliche Treiben: «Es ist die gewöhnliche Sitte im Canton Bern, dass auf dem Lande nur die Abende, und zwar / mehrentheils die Stunden vor Mitternacht, der Liebe gewidmet sind. Zwey, drey, auch mehrere / Jünglinge machen vereint dergleichen Besuche an den Sonn-Abenden. Die Mädchen wohnen immer in den oberen Stockwerken wohin der Weg zum Fenster führt. … Der eine Jüngling ist noch am Fenster und wird von seinem Liebchen mit Kirschwasser bewirtet … der andere beginnt seine Liebkosung. Die Stube ist eine Mädchenstube … die Uhr zeigt über elf ...»

Nicht selten führte ein nächtlicher Kiltgang zu einer Schwangerschaft, worauf die Verlobung und Heirat folgte. Auf dem Land gehörte der Kiltgang zur Brautwerbung und war oft die einzige Möglichkeit, einen Gatten oder eine Braut zu finden. So war es vielleicht auch beim Ehepaar Brunner und Weber auf ihrer Hochzeitsflasche von 1801. Neben dem Liebespaar steht der feierliche Ausruf: «Es lebe Herr Johann Brunner und Frau Selina Weber 1801».

Nicht zur Freude aller

100 Jahre später erhitzte der Kiltgang die Gemüter noch immer. Gottfried Jakob Kuhn (1775–1849), Berner Pfarrer und Volksliederdichter, mahnte in seiner Schrift: «Der Kiltgang. Ein ernstes Freundeswort an christliche Eltern und Hausväter», die er «allen Freunden der Zucht, Sitte und Ehrbarkeit zur Verbreitung» schickt, dass: «junge ledige Leute beiderlei Geschlechts, im gefährlichsten, leichtsinnigsten Alter ihres Lebens, besuchen sich in finsterer Nacht, einsam, von niemand bewacht, heimlich, verstohlen, besuchen sich sogar im Bette!»

Der Kiltgang hatte bei aller Romantik auch seine Schattenseiten. Manch junge Frau riskierte eine uneheliche Schwangerschaft, denn nicht alle Männer kamen dem Heiratszwang bei einer Schwangerschaft nach. Sie bestritten die Vaterschaft und machten sich davon. Die jungen Frauen wurden geächtet und ihre Kinder verstossen. Im schlimmsten Fall verheimlichten sie ihre Schwangerschaften und griffen aus Angst und in äusserster Not zur Kindstötung.