Ein düsteres Kapitel der Schweizer Geschichte

Missbrauch statt Fürsorge, auf diesen kurzen Nenner kann man bringen, was bis in die 1970er-Jahre unzähligen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in der Schweiz widerfuhr. «Vom Glück vergessen» – unter diesem Titel bringt das Rätische Museum Chur das Thema der «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen» dem Publikum auf eindringliche Weise nahe.

Dennoch musste er später trotz Invalidität weiterschuften. Hinzu kam sexueller Missbrauch. An über 30 Verdingplätze, von der Romandie bis Graubünden, wurde er durchgereicht. Der Grund dafür ist bis heute unklar. Als er geboren wurde, arbeitete seine Mutter in einem Restaurant, der Vater war im Aktivdienst. Das Kind kam zur Grossmutter, die den erst Dreijährigen weggab. Sein schönstes Kindheitserlebnis: Wie ihn eine Fürsorgerin einmal in den Basler Zoo mitnahm und der dort angekettete Löwe ihm die durchs Gitter hingehaltene Hand leckte. Ruedi hatte einen besonderen Draht zu den Tieren entwickelt. Den Menschen zu misstrauen, hatte er allen Grund.

Ruedi Hofer (Name geändert) ist 1943 im Kanton Bern geboren. Heute lebt er zurückgezogen im hintersten Winkel eines Tales, wo er während Jahren Rettungshunde ausgebildet hat. Durch die Opferhilfestelle Graubünden bekam er spät eine bescheidene finanzielle Entschädigung von 25’000 Franken. Ein schwacher Trost für eine gründlich ruinierte Kindheit und Jugend mit unauslöschlichen Folgen.

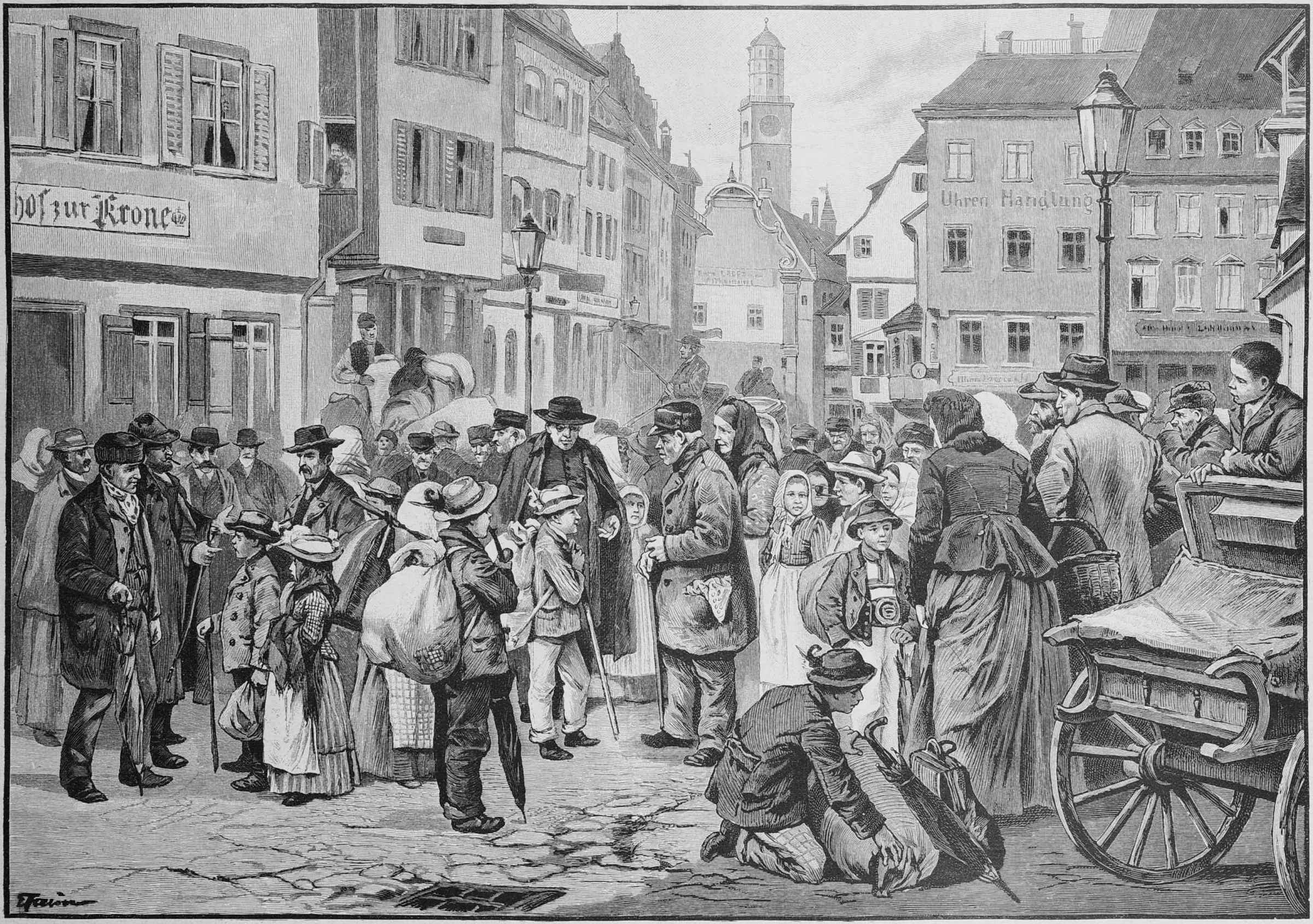

So wurden die Kinder aus den betroffenen Familien teilweise auf Märkten feilgeboten wie Vieh. Sie waren Teil jener mehr als 100’000 Menschen, die bis in die 1970er-Jahre in diesem Land aus den verschiedensten Gründen von so genannten «fürsorgerischen Zwangsmassnahmen» und Fremdplatzierungen betroffen waren. Das düstere Kapitel dringt erst in den letzten zehn Jahren, seit der Entschuldigungen der Bundesrätinnen Eveline Widmer-Schlumpf (2010) und Simonetta Sommaruga (2013) stärker ins öffentliche Bewusstsein. Dazu trägt neben den inzwischen zahlreichen Berichten der Betroffenen, angefangen mit Mariella Mehrs 1987 erschienener, Aufsehen erregender Dokumentation «Kinder der Landstrasse», nun auch eine sehr bewegende Ausstellung im Rätischen Museum in Chur bei.

Der Kunstgriff mit den immersiven Karton-Räumen von Szenografin Karin Bucher ist zunächst aus der Not geboren: Es gibt, abgesehen von Akten und zumeist dokumentarischen Fotografien und Porträts der Betroffenen, etwa jenen von Theo Frey, wenig museale Zeugnisse dieses Teils der Schweizer Geschichte. Armut hinterlässt wenig Spuren. Der abgewetzte Teddybär und die zertretenen Kinderschuhe im Räumchen der Familie Albin (die Familie mit ihren acht Kindern wurde 1953 wegen Armut und Alkoholismus «fürsorgerisch» aufgelöst) sind karge Spuren von der Sorte, die normalerweise im Müll landet und nicht im Museum.

Zugleich bewahrt uns die theatralische Karton-Inszenierung vor der Realismus-Falle: Nein, selbst wenn wir nun beginnen, uns das Leben der Betroffenen lebhaft vorzustellen, es bleibt da eine unüberwindbare Distanz. Und das ist gut so, weil sie die Würde der Opfer wahrt, indem sie klar macht: Wir können deren Leid höchstens ansatzweise nachvollziehen.

Der «fürsorgerische Freiheitsentzug» wurde in Graubünden zuerst in der 1840 errichteten Arbeitsanstalt Fürstenau – wie zum Hohn der neuen Insassen waren die «Anstalten» in ehemaligen Herrschaftsgebäuden untergebracht – umgesetzt. Dort sollten die Eingelieferten zu «nützlichen Gliedern der bürgerlichen Gesellschaft» erzogen werden. Sie blieb längst nicht das einzige Beispiel für eine repressive Sozialpolitik, in der unterdotierte und überforderte Laiengremien und -behörden zum Teil jahrelange und folgenreiche Einschliessungen verfügten. Archäologische Ausgrabungen im Friedhof von Cazis, wo die berüchtigte «Korrektionsanstalt» Realta lag, zeigen, dass extrem viele der dort Begrabenen aus Realta Rippenbrüche oder sonstige Spuren körperlicher Misshandlungen aufweisen.

Skizziert wird ausserdem die Rolle von verschiedenen privaten Stiftungen, Vereinen und kirchlichen Organisationen, die in diesem Zusammenhang meist eher Teil des Problems als Teil der Lösung waren. So wird etwa an die 1973 aufgelöste Organisation «Hilfswerk für die Kinder der Landstrasse» von Pro Juventute erinnert, die sich massiver Übergriffe in das Familienleben von Roma und Jenischen schuldig machte. Die Betroffene Uschi Waser (Jg. 1952) erzählt davon.

Der Kanton Graubünden spielt hier eine Vorreiterrolle. So hat der Regierungsrat Jon Domenic Parolini sich bei Betroffenen 2013 entschuldigt und eine Expertenkommission eingesetzt. Ausserdem erforschte die Historikerin Tanja Rietmann im Auftrag der Regierung das Thema. Sie hat auf der Grundlage ihrer Publikation auch diese vorbildhafte Ausstellung konzipiert.