Das ungleiche Recht auf Arbeit

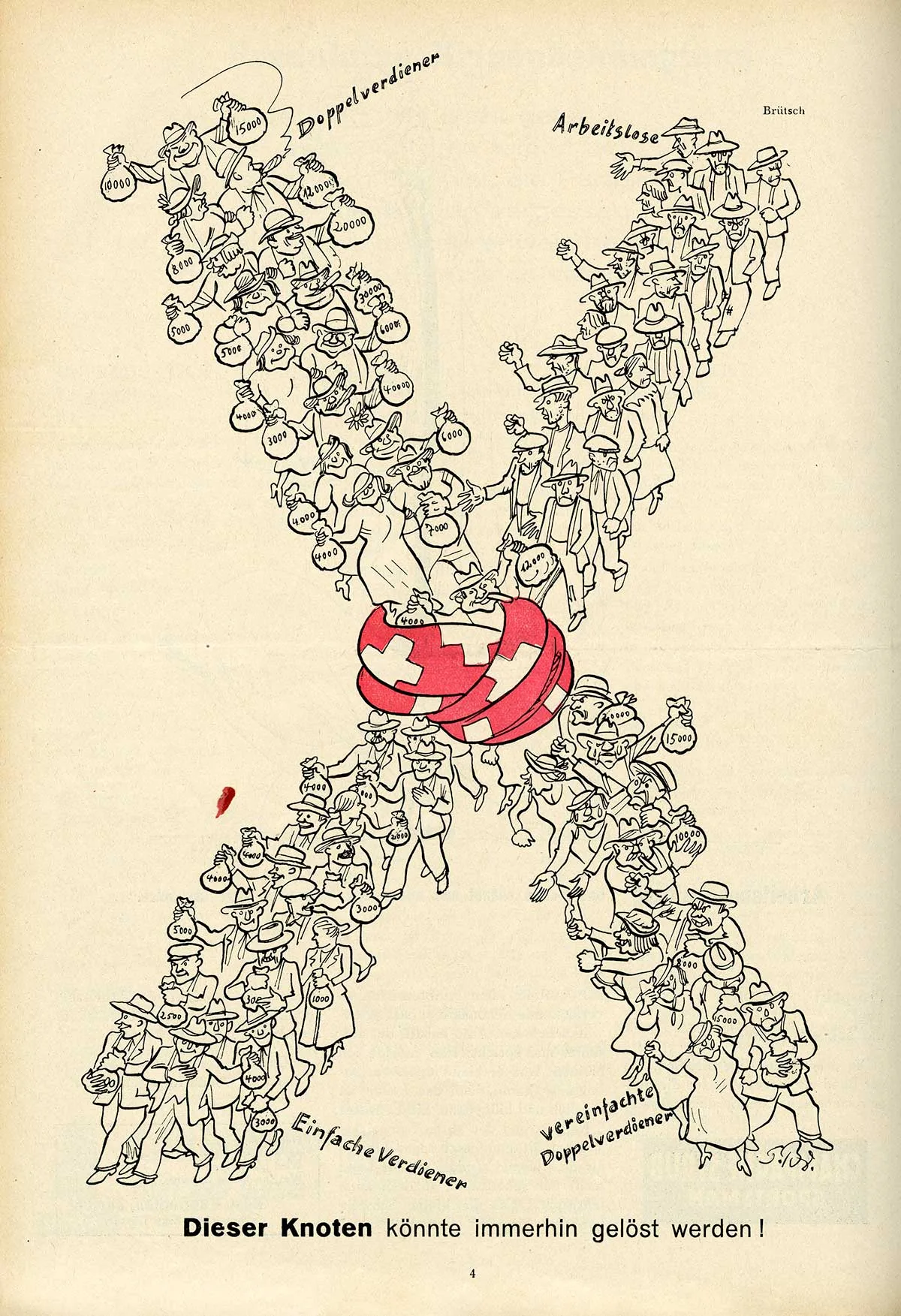

In den 1930er-Jahren wurde die Berufstätigkeit von Frauen auch in der Schweiz bekämpft. Mit Doppelverdiener-Kampagnen versuchte man die weibliche Konkurrenz loszuwerden.

Qualifizierte Konkurrenz

Wirkungsvolle Massnahmen